項南主閩開創對臺工作新局面(下篇)

鐘兆云

主張開展對臺貿易試驗,以此促進兩岸更多的交流和往來

海峽兩岸對峙,福建一直背著“前線”這個包袱,深受其害。這是歷史形成的。項南指出,對外開放后,福建與臺灣交往有得天獨厚的優勢,要變“受其害”為“得其利”,充分利用優越條件,大力加強對臺貿易。改善群眾生活,把沿海和全省各地的經濟建設搞上去,使人民盡快富裕起來,成為做好對臺工作最重要的條件。

在此之前,兩岸漁民的接觸像是搞地下工作,偷偷摸摸。所謂的生意,也只是以貨易貨,兩岸貨幣無法通用,只能以此方式進行,都交換些什么呢?大陸漁民從臺灣漁民手中拿到這邊當時稀缺的電子表、收錄機,臺灣漁民從大陸漁民手中交換到那邊中意的海產品、土特產等,額度很小,自給自足。隨著兩岸關系逐漸和緩,海上貿易也漸趨活躍。

項南主張,可以光明正大,以此促進兩岸更多的交流和往來。鑒于海上小額貿易的自發無序,他提出引到陸地上來,既便于監管,又可防止走私泛濫。

為了探索經驗,福建省率先在平潭島成立東甲、平順兩個公司,進行對臺貿易試驗。之后,經項南建議,由副省長、有臺屬關系的張遺牽頭,抽調對臺、外貿、商業、供銷、醫藥、水產等部門人員,組成精干的貿易小組,對外稱海峽貿易公司,負責統一組織貨源,統一價格。開始以4個臺灣漁民接待站為點,開展對臺貿易。凡是臺灣漁民向福建接待部門提出進行貿易的,都屬正常貿易,給予鼓勵和支持。但對于海上走私和投機倒把活動,則堅決予以打擊。

1981年后,福建先后在北起福鼎、南至詔安的海岸線設立了十幾家對臺貿易公司,因勢利導,把閩臺海上民間交易逐步引到岸上,發展直接小額貿易,并通過香港進行間接轉口貿易。

項南公開提出,可以邀請林洋港等臺灣當局要人前來福建商談合作事宜和觀光。福建省政府還正式發出邀請,希望臺灣經濟界人士前來福建投資設廠,將給予特別優惠的政策。為了更好地做好對臺工作,省委要求縣以上黨委都建立起對臺工作領導小組,指定一位書記或副書記任組長。各地(市)、縣委都要成立對臺工作辦公室或對臺工作部,配備專職干部。

沿海地(市)、縣和公社(鄉鎮)將臺灣漁民列為重要的工作對象,鼓勵和支持沿海漁民為臺灣漁民轉遞家信、物品,歡迎他們到大陸探親、參觀,并做好接待工作。對海上遇難的臺灣漁民大力救助,幫助解決困難。

1984年元宵節過后不久,福建宣布開放福州、廈門為臺灣商船避風錨地,以保障惡劣天氣條件下臺灣商船的安全。這一人道主義之舉,大受臺商歡迎。

項南隨后主張,原有的臺灣漁民接待站改名為臺灣同胞接待站,并將接待站從4個增加到10個,解決30余個市縣接待臺胞專用車輛的問題,每年還由省里撥給10萬元專款。項南主政福建以來,規定省直黨政部門不得興建任何新樓房,但在接待臺胞經費上卻十分慷慨,建議省里批準專款建設了福州、廈門、泉州、漳州4座臺灣飯店,擴建和裝修接待站。

對臺貿易試驗3年來,直接對臺貿易的漁輪、商輪160多艘次,貿易額3000多萬元。數額雖小,影響很大,效果也好。

項南聽了省對臺貿易領導小組的報告后,主張除了幾個口岸,沿海有條件的地方都可以搞,特別是搞以貨易貨的小額貿易,今后要在沿海各縣逐步放開。

項南指導思想明晰:通過直接對臺貿易,促進“三通”,同時推動兩岸經濟交流,打破臺灣當局對大陸的“禁運封鎖”。他強調政治第一位,經濟服從政治。

據此思路,福建的對臺貿易公司對臺灣客戶有選擇性,首先是政治上不搞“臺獨”,再求信譽較好,政商兩界有影響者給予優選。這些客戶經省對臺辦審核同意,列入名錄,予以優惠。為了使對臺貿易在正確軌道上運行,省對臺貿易領導小組規定了幾條原則,由海關內部靈活掌握。

對臺貿易中出現的一些偏差

1984年第四季度后,全省沿海各地對臺貿易全線鋪開,從詔安到福鼎一線,從官方到民間,從行政機關到企業都不甘寂寞,紛紛披掛上陣。除省里批準成立的十幾家對臺貿易公司外,沿海各縣市又自行成立了數十家,并增加了對臺貿易口岸和停靠點,有的縣市還一度出現全民搞對臺貿易的情況。沒有“準入”資質的企業和單位,瞞天過海,渾水摸魚;沒有條件的山區地縣看得眼熱,不甘示弱“創造”條件,串聯合作經營。省里有關單位和地(市)、縣負責人,認識上產生偏差,忽略了“以貿促和”和“以貿促統”的指導思想,認為過去福建深受前線之苦,幾十年來搞不了大項目,導致經濟發展緩慢,現在要活學活用特殊政策、靈活措施,變害為利,依仗天時地利,通過大力開展對臺貿易狠狠“補償”一下損失。

政策太優惠了,對經營者就產生了吸引力。這種“經濟導引”很快超出了福建,引得中央有關部門和一些兄弟省市也明里暗里參與,想從中分得一杯羹。

短短幾個月,對臺貿易一哄而起,發展速度可謂“馬作的盧飛快”,從小額貿易迅速轉為大宗貿易。

其間,擔任福建省省長胡平秘書的陳聯真,算是知情人。他指出:“對臺貿易客戶大部分不是臺商,而是香港、澳門、韓國的代理商甚至中間商;進口貨物大部分非臺灣產,而是外國貨,極個別還是從大陸出口、經改頭換面再進口的;不是閩臺兩岸的直接貿易,不是小額貿易,而是大宗貿易;不是對等貿易,而是進得多、出得少;大部分非臺貨進口逃避海關監管,不繳關稅和調節稅;不少貨物為國家禁止進口商品。”

偏差稍現端倪,項南就決定采取措施。1985年1月15日,省委辦公廳、省政府辦公廳發出緊急通知,要求各地對已經簽訂的對臺貿易合同進行清理,進口國家限制進口的商品要按規定嚴格報批;對臺貿易活動中,應堅決杜絕走私犯罪行為。

對臺貿易正值熱火朝天,嘗到甜頭的一些地方、單位和個人,有禁不止,置若罔聞。于是,在爭相經營中,盲目簽訂大批合同。許多公司到各地搶購貨源,以高出國家定價幾倍甚至十幾倍的價格搶購,低價賣給臺商和外商,再以高于國家規定的價格進口緊俏商品,倒賣到內地牟利。

在項南的要求下,省里一方面積極作為,嚴加制止,加強引導;一方面及時向國務院呈送了相關情況報告。

“窗口當須兩面看”成為金句

1985年3月14日,國務院辦公廳下達了《轉發福建省開展對臺直接貿易問題座談會紀要的通知》。項南隨即主持省委常委會議,討論對臺貿易中存在的問題和向中央匯報的提綱,強調要很好地總結經驗教訓,迅速制止錯誤做法。正在北京學習的張克輝受省委委托,前往外經貿部向部領導作檢討,接著請假迅速返閩,協助省委、省政府解決存在的問題,提出了一些清理整頓的舉措。

3月21日,福建省委成立省對臺直接貿易協調小組,省委常委、副省長王一士任組長,對臺辦、經貿委、計委、經委等有關單位參加,著手整頓對臺貿易秩序,全權處理有關遺留問題。在經貿委內設對臺貿易管理處,作為協調小組具體辦事機構。

北京有關部門有關領導覺得福建太超前了,應剎車,好好整頓。在全國人大會上,有人攻其一點不及其余,以之否定改革開放和特區建設的雜音又充塞耳際。還有一些人,口口聲聲擁護改革、贊成開放,然而當對外開放的窗戶剛打開,剛看到一些奇形怪狀的東西,或剛聞到一些異味,就又急于要把這扇窗戶關上。

項南在發言中,予以有理有據的反駁。談及國門打開,經濟特區和對外開放城市成了技術的窗口、知識的窗口、管理的窗口、對外政策的窗口,在引進中雖然帶進了一些丑惡的東西,但只要采取正確的對策,就不會迷失方向。“窗口,是兩面都可以看的,既可以往外看,也可以往里看。”“窗口當須兩面看”成為項南金句,在全國卓有影響。

項南就對臺貿易中出現的問題,專門同國務院特區辦主任何椿霖交換意見,態度鮮明地表示這種混亂局面必須盡快控制,并提出了對臺貿易要穩步、健康發展的思想。

項南人在北京,不時和在福建的王一士等人溝通對臺貿易整治情況。

4月8日至14日,福建省委召開全省對臺貿易工作會議。副省長王一士強調,貿易伙伴必須是真正的臺商,進到大陸的貨必須是在臺灣島上生產的,大陸的貨物必須保證要進臺灣島,貿易方式必須是兩岸商家的直接貿易。根據項南要求,會上始終強調對臺貿易必須服從政治,服從兩岸關系大局。

5月18日,外經貿部對臺貿易辦公室向中央對臺辦提交《關于當前福建對臺貿易中存在問題的情況報告》,認為:去年10月福建較大規模開展對臺貿易以來,處于失控的混亂狀態;尤其去年下半年以來,一哄而起,全省成立了幾十家對臺貿易機構,其中經批準的有11家;政策不明,政企職責不分,多頭經營;搶購貨源,高進低出,倒賣臺貨,炒買外匯,逃避監管,無證漏稅等。

這個材料上報中央后,中央書記處書記胡啟立批轉給國務院副總理谷牧,谷牧又批轉給項南。

遵照項南指示,省政府在加緊對沿海地區的對臺貿易進行整頓治理時,制定了《福建省對臺貿易管理試行辦法》,做到有章可循,規范管理。

5月30日,王一士結合這段時間的上級指示和治理情況,給項南專函報告,提出:“挑選對臺貿易客戶,我們確定了一條原則,必須是對臺政治、經濟界有較大影響的人士,而且要有能力把大陸的產品運進臺灣銷售而不是搞轉口貿易,然后以其所創外匯從臺灣購進我們所需要的商品。這樣的貿易要大大提倡。一符合‘三通政策,二外匯可以平衡,三可通過對臺貿易團結影響臺灣中上層人士。總之,先出后進的原則必須堅持。”項南當即批示:“完全同意。”

坦承錯誤,勇擔責任

7月10日,福建省委、省政府向中共中央、國務院并谷牧提交了《關于福建省對臺貿易問題的請示》,認為混亂局面已經制止,問題基本查清,情況已趨正常。鑒于對臺貿易政策性強,情況十分復雜,省里懇請中央派人來閩檢查指導,并研究下一步如何開展對臺貿易工作。

谷牧批示:“請項南同志寫出一個認真負責報告,問題根本沒有弄清楚,根本談不上聽匯報等。”

中央領導人批示后,項南不敢大意,馬上批示王一士等具體負責人:“(王)一士同志并胡平、胡宏、(賈)慶林、(張)克輝、林江:請一士同志遵照谷牧同志批示,實事求是地寫出一個認真負責的報告。”

8月13日,福建省《關于對臺貿易清查情況》上呈中央。

9月11日,福建省再向中央呈送《關于福建省對臺貿易的檢查報告》,報告本省根據中央關于對臺實行“三通”的指示,于1981年開始進行對臺貿易,至去年6月,雖然額度不多,但政治意義甚大;由于缺乏經驗,指導思想上有偏差,急于打開局面,防范不嚴,政策掌握不嚴,造成對臺貿易的失誤,使中央對臺工作方針政策的貫徹實施受到一些干擾,發現后進行清理和整頓,加強了管理,請求中央幫助解決對臺串換物資大量積壓、資金周轉不靈、經營頓挫等問題。

項南沒捂蓋子,承認福建對臺貿易中的失誤,但并沒有否認其積極意義。早在1981年夏中央召開的廣東、福建兩省和經濟特區工作會議上,他就預先在中央“掛了號”:福建在改革開放工作中要鼓勵干部敢闖敢干,敢擔風險,盡快打開局面,恐怕就難免犯點錯誤、出點紕漏;所以,希望中央各部委給予指導,給予幫助,上下能互相支持,互相體諒。更何況,只有通過做事,才能暴露一些大大小小的問題,也才能對癥下藥,并為今后積累經驗。

雖然項南有“先見之明”,但要得到方方面面的“體諒”并不那么容易。

國慶節過后,王一士帶著福建對臺貿易主要部門負責人到北京“出長差”,先向特區辦主任何椿霖報到,希望能先向谷牧匯報情況,聽候指示。谷牧回話,要王一士先向中央有關部委匯報,并將每日匯報的情況寫個簡要報告交給其秘書胡光寶,以使他及時掌握相關情況,再開會討論解決問題。

王一士代表省委、省政府逐個向海關總署、國臺辦、財政部、計委、經貿委、外經貿部、商業部等有關部委匯報、請示。

各部委領導當然都知道中發〔1979〕50號文件的內容,知道福建這樣做也是有政策依據的,只是步子邁得大了點,中間遇到了一些意想不到的問題。他們聽了福建方面誠懇的檢查后,也大多表示同情和諒解。

王一士赴京前,項南、胡平、張克輝都分別向中央有關部門領導作了檢查、匯報和溝通,為解決福建對臺貿易問題做了大量工作。如此再三的深刻檢討,總算取得了諒解與支持。

10月10日,谷牧召集各有關部委開會,專門研究解決福建對臺貿易問題。

王一士又作了簡要檢討。在提出亟待解決的問題后,谷牧說:福建同志對于對臺貿易問題作了多次檢查,一次比一次深刻,我看檢查到此為止。關鍵是福建不能再犯錯誤,現在請大家研究一下,存在的問題如何處理。

各部委負責人相繼發言,大都本著幫助和解決問題的態度,未再加批評和指責,也就不再追究責任了。

會后,王一士在北京又等了幾天,拿到了《關于解決福建省對臺貿易問題的會議紀要》。

王一士回閩前,谷牧特別指示:對臺貿易要從政治上著眼,要有利于“三通”,有利于臺灣回歸祖國。希望福建省在傳達貫徹全國黨代會精神時,認真學習耀邦、小平、陳云同志的講話,進一步總結經驗,吸取教訓,統一思想認識,按照中央領導同志的指示精神,端正對臺貿易的指導思想。

經谷牧發話,中央有關部門幫助福建解決了10多億元進口貨物銷往內地省份的問題,免除了所有該繳納而未收繳的共3.5億元的關稅和調節稅,并撥給了所損失的外匯額度。前后持續一年多,在全國鬧得沸沸揚揚的對臺貿易風波,至此得到平息。

探索實踐對臺貿易,項南和福建省委、省政府付出了極大精力。從1984年6月至1986年7月兩年間,省委、省政府研究對臺貿易會議和發出的文件,有檔可查者,計420次(件)。

事發30年后,王一士向筆者回顧這段往事時,仍忍不住感嘆:“開展對臺貿易及其清理,花費精力之多,工作難度之大,政治政策性之強,關系之錯綜復雜,都是很罕見的。”

福建對臺貿易檢討“過關”后,項南仍主張要積極作為,特別叮囑省對臺直接貿易協調小組要大膽創新工作。

中紀委調查組認為福建對臺貿易失控、拖欠巨額關稅,福建海關負有監管失職之責,要求對其關長應予免職處分。調查報告送到省委、省政府后,王一士簽了一個意見:“福建對臺貿易免收關稅是省里作出的決定,海關關長是執行者,主要責任應由省里負責。”他還找到省長胡平,說:“我是分管對臺貿易工作的,是第一責任人。如要問責,由我來說明承擔。”胡平表示同意,并在調查報告上圈閱。

半個月后,海關總署署長戴杰給王一士打來電話,說福建海關關長免職的決定他頂不住,勸王一士也別頂了。海關是垂直領導,人事任免直屬海關總署,省里無權干預。王一士馬上找到項南報告,建議:“關長雖然免職了,但地方使用要按正廳級安排,否則以后改革就沒有人敢先行先試了。”

項南毫不含糊地說:“對臺貿易不收關稅、調節稅,是省里研究作出的決定,不能讓海關背黑鍋,我們有責任保護改革中先行先試的干部。你的意見也就是我的意見,我馬上通知省組,商量一下,要把這事辦好。”

后來,這位關長免職后轉崗到地方,擔任華福公司副總經理,一直干到退休。

福建對臺貿易所有遺留問題都得到妥善解決,除海關關長被免職外,沒有一個干部因對臺貿易問題受處分。

福建率先開展的對臺貿易,打破了臺灣當局對大陸的“禁運封鎖”,擴大了民間交往和經貿聯系,為兩岸和平發展創造了良好氛圍,為局部“三通”推動全面“三通”積累了經驗。

推動廈門經濟特區擴大到全島,成為“加強對臺工作,促進祖國統一大業的重要部署”。臺商成為福建“特產”

持之以恒推動廈門經濟特區擴大至全島

1981年6月,中共中央、國務院在北京召開廣東、福建兩省和經濟特區工作會議。

從北京回來,項南在福建省委全委擴大會議上,再次拿臺灣作比較,說:“生產力不很快發展起來,我們在三五年之內經濟工作沒有一個新的突破,我們就交不了賬,就難以趕上臺灣。”他給省計委、省社科院、省統計局、廈門大學臺灣研究所(后改稱“臺研院”)出了一個題目:福建經濟何時能夠趕上或超過臺灣?

廈門大學臺灣研究所是鄧穎超批準成立的,系大陸第一個臺灣研究所,開啟了研究臺灣問題的學術先河。

廈大臺灣研究所等部門反饋回來的意見是:這是一個非常艱巨的任務,起碼要有20至30年時間。

“要在二三十年時間,趕上臺灣現有水平,從福建的現有基礎出發,必須有一個較快的發展速度。為此,就必須加快實行改革開放的政策和措施,進一步擴大對外開放,對內搞活。”項南此番號召,包含著強烈的緊迫感、使命感。

怎么趕,其中便是用活中央賦予福建的“特殊政策,靈活措施”,建設好廈門經濟特區,并以此來輻射和帶動全省。項南提出了“特區特辦、特事特辦”等主張,還提出了“以智取勝”等策略。

福建大力營造的對臺和緩氣氛,吸引了臺灣各界人士“棄暗投明”。除了駕機歸來的臺灣空軍少校黃植誠、空軍中校李大維等人,還有低調行事的經濟界、建設界高級專業人才。

清華大學首屆建筑學畢業生、當過總工程師的洪先生,退休后背著臺灣當局來到廈門,傳授規劃設計及特區建設等經驗。他不在乎報酬,卻給特區管委會出了一道難題,要把孫女、孫女婿調到特區工作,彼此好有個照顧。他在臺灣工作,戶籍在臺灣,別說他不好引進,調動其親人更不知如何辦理。特區人勞處費了很大勁,派專人跑了小半年,仍無法解決。人勞處處長被上頭一催,也急了,讓經辦干部王碧萱去打開公安部門和糧食部門的大門!言下之意,就是要想方設法解決。王碧萱不怕犯錯誤,把握好統戰政策,不消一天就讓這個難題迎刃而解。

項南一邊引進人才,一邊持之以恒地推動廈門經濟特區從原有的2.5平方公里擴大到廈門全島。廈門全島加鼓浪嶼有131平方公里,比香港島大了近一倍。廈門四面環海,辦特區,海就是天然屏障。廈門與臺灣地緣相近,血緣相親,語言相同,習俗相連,與金門隔海相望,最近處只有1000多米。他堅持認為,把特區范圍擴大至廈門全島,有利于與臺灣“三通”,就對臺工作而言,任何一個特區都沒這樣的優勢。

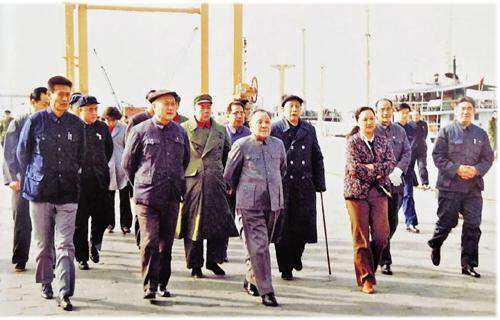

1984年2月8日,項南在陪鄧小平視察廈門特區時,又一次向中央領導進言,不僅提出要把廈門特區從現有的2.5平方公里擴大到全島,還希望中央再放點權,把廈門特區建成自由港,這樣有利于祖國統一大業。他特別提到:現在臺胞到大陸,都不是直來直去,要從香港或日本繞道來,這太麻煩了。如果把離臺灣、金門最近的廈門變成自由港,實行進出自由,這對兩岸中國人的交往,必將起到很大促進作用。

鄧小平回京后不久,5月4日,中共中央發出文件:廈門經濟特區擴大到全島,實行自由港的某些政策。

6月29日,國務院正式批準廈門經濟特區的區域范圍,調整為廈門全島和鼓浪嶼全島,面積131平方公里,并逐步實行自由港的某些政策。文件特別指出:“這是為了發展我國東南部經濟,特別是加強對臺工作,促進祖國統一大業的重要部署。”

刮起經久不息的“臺風”,臺商成了福建“特產”

福建對臺窗口既開,自有長風浩蕩而來。廈門特區近水樓臺,又得風氣之先,現在全島都成了特區,自然引人注目,首先刮起了經久不息的“臺風”。

1985年,廈門湖里工業區悄然破土動工了一家外商獨資企業:廈門三德興工業有限公司,注冊資本來自新加坡。開始,這家企業并沒有引起太多人的注目,但沒過多久,人們就發現三德興的資金和管理人員竟來自臺灣。

臺商高新平,在臺灣當局尚未解除前往大陸投資興業禁令之下,踏足海峽西岸這片土地,以外國華人名義辦起了三德興工業有限公司。他做了最壞的打算:首批投資25萬美元,一旦失敗就全部扔在這里。然而他做夢也沒想到,廈門經濟特區的負責人,遵照項南既定的政策,對三德興這粒在尚未完全松動的土壤中生根的種子,給予了格外精心的扶持和培植。

高新平感動之余,回到臺灣,奔走相告:機不可失,快去廈門、福建興業!

后來,項南不無形象地對廈門市領導說:搞特區建設,我們抓了三只帶頭羊,一只是外資——科威特,一只是僑資,再一只就是臺資。這三只帶頭羊進來后,后面就會有很多羊跟進特區來,我們要善待,要留住,最后才會形成一個很大的羊群。

一次,項南參加一次全國會議,北方一些省市領導竟把他團團圍住,請他描繪一下臺商是什么樣子。他們說:如今,對金發碧眼的洋人早已不稀奇了,可是還沒有見過臺商呢!

臺商怎么也成了福建的“特產”?項南情不自禁地笑了。

對臺工作的未了藍圖和心愿,在流轉一圈后陸續實現

廈門經濟特區擴大到全島,并實行自由港的某些政策后,在項南的超前思想和設計藍圖里,自由港已不限定于廈門特區。

1985年下半年,項南在接待外賓后,留下華閩集團總經理高培新等人探討新思路,能不能拿出東山島或平潭島請臺灣同胞來幫助管理,建成自由港。大家都說這個主意好。

項南果斷地說,那好,高培新你去考慮這個事,也可以跟臺灣同胞商量研究。隨后,他又把自由港政策的有關研究作為課題交給福建省社科院,讓他們抓緊研究,如何把福建作為大陸和臺灣的接合部,就像深圳和香港的關系一樣,把福建全省都辦成一個大特區。為此,他特地指示給福建省社科院下撥100萬元專項經費。

1986年春,項南奉令離閩。3月1日,他在和省直機關負責干部告別會上,說到了對臺工作,寄語殷殷:“做好對臺工作,做好華僑工作,它的重要性,不應該低于省內的其他工作,我們應該在做好本省經濟工作的基礎上,把對臺工作、華僑工作也提到省委的重要議事日程上來。這是我們義不容辭的責任。”

項南退居二線后,仍一如既往地關心兩岸的“三通”和祖國的統一大業。1988年初冬,他得知福建省旅游局負責人到了北京,要進中南海向中央臺辦匯報準許臺胞回大陸探親旅游試行落地簽證一事,主動提出送他們去。他在路上聽了情況介紹后表示:“到湄洲島媽祖廟進香的臺胞大多上了年紀,行動不便,如果能爭取試行落地簽證,既方便臺胞進出,又省時省錢。”他還若有所思地說:“兩岸應盡早‘三通,同胞間只有多走親戚,才會越走越親。”

1991年5月,離任后第一次回福建的項南,特地渡海來到湄洲島。讓他最意外的是,當年帶領一幫人修復媽祖祖廟的阿八,早早就在祖廟山門前迎接他了。

得知臺灣當局開放民眾赴大陸探親以來,每年都有10多萬臺胞來祖廟朝圣,項南大感意外,說一個彈丸小島能吸引如此眾多的臺胞,這在大陸可能是絕無僅有的。在聽取莆田市做好媽祖文章、為祖國統一服務的情況介紹后,項南風趣地說:“這就叫‘種下梧桐,引來鳳凰,要是當初把祖廟拆了,就引不來這么多臺胞了,看來還是‘筆下留情好啊!”

項南久久為功,對海峽兩岸和平發展所作努力和貢獻有口皆碑。這個“貢獻”會不會被夸大而失真呢?

2018年3月,筆者帶著一絲疑惑,電話采訪曾任莆田市城廂區委宣傳部副部長、《中華媽祖》雜志編委的黃國華。他說:“改革開放初期,海峽兩岸形勢雖由長時間的對立趨于緩和,閩臺之間也陸續有了文化交流,但萬事開頭難,而且還不時出現畸形的失衡現象。很長一段時間,臺灣的媽祖信眾只能偷偷摸摸進入湄洲島朝拜,媽祖故鄉也僅是熱在民間,冷在上層,處在左右徘徊的地步。所以說,在上千年的媽祖信仰傳播歷程中,近40年媽祖文化的發展至關重要,承前啟后,起承轉合。項南主政福建,敢為天下先,使媽祖文化在促進兩岸交流中起到了關鍵性作用。他表面上保下的是媽祖祖廟,實質上是代表官方,為媽祖文化傳播打開了掩藏的大門,點燃了媽祖信仰的第一炷明亮的香火,掃清了種種阻礙。”

對臺工作中,項南未了的藍圖和心愿,直到他1997年逝世,還有不少。它們或因條件和時機不成熟,而畫上休止符,有的付之東流。只是,在流轉一圈后,卻陸續基本實現,也算可以告慰項南的在天之靈了。

(全文完)