懷念我的父親金茂岳大夫

金星

我的父親金茂岳于1906年5月5日出生,病故于1987年7月17日。他離開我們已經30多年了,我仍然特別懷念他。

父親在世時曾說:“以前大家叫我老金,現在怎么稱金老了?”弟弟勝利說:“那是尊稱,現在我都是老金啦。”哥哥說:“我在延安時候同學們就叫我老金。”爸爸說:“無論是老金、金老,還是金局長、金廳長、金院長、金主任、金隊長……我一直是金大夫。”當時,我還調侃地說:“我也是金大夫。”父親慈愛的笑容一直深深地印在我的心中。回想父親無論到什么地方工作,無論任什么職務,或被稱贊,或被批斗,在我心目中他就是一個好醫生。他的一生最大的快樂就是從事醫生這個職業。他一生的幸福就是對醫生職業生涯的回憶,而成就他醫療衛生事業的就是其走上了一條去延安參加抗戰的革命道路。

一

1935年,父親畢業于山東濟南齊魯大學醫學院,獲學士學位,后又在廣智院獲取了由加拿大政府批準的加拿大多倫多大學醫學博士學位。畢業后,在齊魯醫院婦產科任臨床醫生和醫學院的老師,使他有機會能親自主刀進行各種手術并且帶學生實習、觀摩,在臨床實踐中掌握了婦產科扎實的基本功和疑難病癥的處置。在醫院里又借助外科同學的方便,積極參加外科手術,在臨床醫療技術方面得到很大提高。父親善于學習和總結,具有科研意識,曾于1936年參加在上海召開的中華醫學會第11屆年會,并在年會上作了《中國婦女骨盆大小的正常值和輸卵管診斷技術》及《人工氣胸治療結核病》的學術論文報告。

1937年,父親已經收到齊魯大學續任聘書,工資漲到每月95塊大洋。可是抗日戰爭全面爆發,父親毅然辭職參加了醫療隊的救護工作。1938年1月13日,他跟隨紅十字會第23醫療隊,在西安八路軍辦事處護送下到達延安,受到八路軍衛生部、朱德總司令和毛澤東的熱烈歡迎。父親被傅連暲院長親自點名,留在邊區醫院擔任婦產科主任。在這里,他遇到了來延安參加抗戰的白求恩大夫。他對白大夫說:“我平時做手術光想著學校手術室里有什么器械和設備,這個手術老師是怎么教我的。”白大夫親切地對他說:“就是這個框框把你框住了,要打掉它,根據條件解決問題。”隨后又指著自己的頭和手說:“有了這個(指頭)去想怎么給病人解決問題,有了這個(指手),還有比它更好的器械嗎?!”他還說:“我當外科大夫,不光是會開刀,還會理發、會做木匠活兒、會縫紉,還是個泥瓦匠,這些都會才是一個好大夫。一個大夫只要想給病人解決問題,你就會費盡腦子去想辦法。”

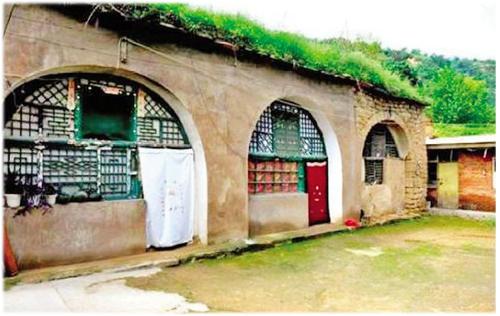

白求恩大夫的教誨讓父親受益終生。1939年9月,他被調到中央醫院籌建婦產科,擔任醫務副主任、婦產科主任,曾兼任外科主任,就自己設計,和木工師傅一起制作了婦產科特殊的檢查床和產床。與中央醫院的醫護人員因地制宜地提出預防在先、中西醫結合、三分治療七分護理等方針和原則。他對工作精益求精,手術做得精致、漂亮,做闌尾切除時,病人的皮膚切口不超過3厘米,僅用手指或止血鉗把盲腸拉出來,切除闌尾后把盲腸送入腹腔,損傷小,傷口愈合快。中央醫院的工作人員在看見他有空時,都來請他做闌尾切除手術。他在延安不但開展剖宮產等病理產科手術,還能做兩性畸形的矯形手術,經常給學習班的學員示范手術。他受聘擔任延安中國醫科大學婦產科教授,負責延安醫大、女大、衛生學校的臨床教學和實習工作。他的工作受到延安各界的好評。1940年三八婦女節,父親被評為“先進婦女工作者”。受獎的都是婦女同志,只有他一個男同志坐在臺上,并被授予“保護婦女利益”的獎狀。延安女大的學生手繡“民族之光”的錦旗贈給他作為紀念。

1940年1月3日,毛澤東給父親題詞:“努力救人事業”;朱德總司令題詞:“不但醫人還要醫國”;周恩來題詞:“為邊區衛生工作創新紀元”。他們勉勵父親把醫療衛生工作當成中國革命救人的事業來努力奮斗。

1940年4月,紅十字會第23醫療隊接到第一大隊部的通知,奉令撤離延安,調西安轉赴第五戰區——老河口地區前線。父親毅然決定脫離紅十字會醫療隊留在延安。1941年9月1日,陜甘寧邊區醫藥學會正式成立后,他擔任了副會長(邊區政府主席林伯渠為會長)。1942年3月28日,父親經陳云介紹,在中央組織部加入了中國共產黨,成為一名不公開的正式黨員。

父親在延安中央醫院得以施展自己的報國志,用扎實的醫學知識為廣大的延安軍民治療疾病。他創建的婦產科順利接生3800多個延安娃,先后為毛澤東、陳云、彭德懷、徐特立、張浩等領導同志醫治疾病。

二

1941年10月14日,王明住進中央醫院,要求父親親自負責他的醫療,就是看中他的醫術高明、為人謙和。父親后來回憶說:“為了給王明同志靜脈推注葡萄糖,我手持50瓦(50毫升)的大注射器,穿刺靜脈血管不但要一針見血,還不能把葡萄糖液漏在血管外面。我一條腿跪在王明床前,穩穩地托住注射器,慢慢地推注葡萄糖,一般需要半小時,一次也沒有失敗過。”

王明于1941年10月14日住進中央醫院,1942年8月13日出院回到楊家嶺家中。可是到了1943年延安整風、“審干”期間,王明向中央告狀說:“從1942年3月到5月,主管醫生金茂岳用大劑量含汞的藥物毒害我。”說自己的尿中檢驗出來汞,這就是所謂的王明“中毒事件”。主治醫生要害王明,這當然成了一件不得了的大事情。1943年5月,父親在棗園被綁走,撤銷了在中央醫院的職務,接受審查,甚至被拉到后溝施行假槍斃,逼他承認是怎么給王明下藥害他的。

可是為什么1942年發生“甘汞中毒”要等到1943年5月份才來“清算”呢?當年,王明到底中毒了沒有?1943年6月30日,在延安整風期間舉行的醫學專家病例討論會上,父親講述了王明住院以后的臨床治療經過。他的這份發言就是留給后人的一個真實的治療王明疾病的病歷匯報,這就是我們現在研究王明疾病的真正證據。

王明是10月14日到中央醫院住院的,當時血壓明顯升高,達到150/110mmHg,心臟大而有雜音。王明入院被診斷為大神經性心臟病,也就是非器質性心臟病。當時在延安,沒有心電圖檢測儀,在只能靠著“望、觸、叩、聽”來診斷疾病的年代,也只能這樣診斷。王明入院當晚注射嗎啡、阿托品混合液。嗎啡屬于中樞神經鎮痛劑,具有鎮痛、催眠等作用,阿托品是一平滑肌解痙藥,具有明顯的改善微循環的作用。用藥后的第二天,即10月15日,血壓恢復正常,繼續服用一些鎮靜藥物給予治療。

王明還有習慣性便秘的毛病,早在1942年2月22日,已經因為便秘等原因服用過甘汞,共服用5天,沒有記錄有任何不良反應。在那個年代,甘汞作為緩瀉劑在臨床治療便秘是經常使用的藥物,小劑量的甘汞還有利尿和利膽作用,更主要用于梅毒和頑癬的治療。

經過第一階段的治療,到了1942年3月,王明心臟病的病情穩定,可以走動了。準備做切除扁桃體的手術,并治療齲齒,進行拔牙。但是,還沒有手術,王明的扁桃體又發炎了。大家經過商量后決定服用磺胺藥百浪多息進行消炎治療。百浪多息是一種早期的磺胺藥。這種藥曾發揮很大的作用,但毒副作用大,主要是藥物在腎小管內形成磺胺結晶,造成腎功能的損害,血尿時有發生,故服用時特別囑咐病人多飲水,以利于磺胺結晶排出。給王明服用百浪多息進行消炎治療是經過會診后請示領導決定的。在醫院里對重要病人的醫治,尤其像王明這樣的領導,每一步治療都不是哪一位主管醫生自己能決定的,而是要經過會診、匯報、請示領導后才能執行。更何況當時中央醫院的藥房還沒有這藥,要經過特批,到軍委衛生部藥房取藥。當時父親開出處方,由王明寫了介紹信,派警衛員去軍委衛生部取回6片藥,放在王明處專用。

3月13日,王明服用磺胺藥后確有不良反應,出現右季肋部輕微疼痛、疲乏、心慌的癥狀,于是就立即停用,6片藥沒有服完。后來,延安的醫生們才了解到磺胺藥物在人體內可以發生過敏反應,王明對磺胺藥物過敏。

王明住院期間再次出現腹部劇痛,發燒后又出現顯著的黃疸,隨之作出膽囊炎的診斷。當時沒有特效的抗菌藥物,也沒有消炎利膽的治療藥物。因此,父親只能多次使用甘汞,配合白色合劑、硫酸鎂及碳酸氫鈉等藥物通便、利膽、保護胃黏膜,治療膽囊炎引起的腹痛。

在這個治療的過程中,從1942年2月22日到5月5日,兩個多月時間里,王明分三次服用甘汞治療,最長一次服用了13天,每天最大的服藥量0.06克,有時是0.04克。在藥典、藥物手冊中記載,甘汞每天服用最大劑量是0.6克,致死量為2~3克。當時王明服用甘汞每日最大劑量不過0.06克,距日服最大劑量0.6克相差甚遠。所以,中央醫院院長何穆在病歷討論中才說:“甘汞問題,我記得吃得不多,而是很少。……”

在病歷討論的過程中,發現王明最長一次服用甘汞13天,這是由于護士在執行醫囑時發生的差錯。醫生已經下醫囑停藥了,可是夜班護士還繼續發藥造成的服藥時間過長。但是僅僅因為執行醫囑的錯誤就說發生了“汞中毒”,這種說法是沒有科學依據的,只能說有了“汞中毒”的可能性。而藥物中毒的最大特點是有明顯的劑量-效應關系,就是說有了足夠的藥物劑量,才能產生中毒的效應。分析有沒有中毒的關鍵是看服用的藥物劑量是否達到中毒的效應,王明累積藥量達不到中毒的效應,所以王明不可能發生“汞中毒”。

甘汞在人體消化道中吸收甚微,一般低于攝入量的0.01%,基本以原形隨糞便排出,少量吸收的汞經腎臟隨尿液排出,毒性較小,在臨床治療過程中很少發生中毒現象。服用了含汞的制劑,汞要排出,糞便和尿里面就一定會有汞,而且尿汞會持續到停藥后的數月,不管你的檢測技術是不是能檢驗得出來,這都是肯定的事實。所以,服用了甘汞后,能從尿液中檢測到汞是正常現象,并不是說尿里有汞就是汞中毒,尿汞要達到一定的劑量才有診斷參考價值。

診斷汞中毒的另外一個要點就是要有汞中毒的癥狀。王明住院期間患上的是膽囊炎,完全沒有發生汞中毒的典型癥狀,如易激動、精神異常和心臟粗大震顫的病狀。所以,當時在中央醫院沒有一個人提出“甘汞中毒”的問題。在王明的治療過程中,根本不存在發生甘汞中毒的可能性。

三

1942年5月,蘇聯派軍醫阿洛夫來到中央醫院,專門負責王明的醫療工作,并接替父親擔任了外科主任。阿洛夫從蘇聯帶來了新型的磺胺藥,叫薩爾菲丁。阿洛夫建議王明吃薩爾菲丁。父親說:“對這個新藥不知情。”但是他告訴阿洛夫,王明以前吃百浪多息有反應。阿洛夫說薩爾菲丁比百浪多息好。6月29日開始服藥1克,就有皮膚癢、疲乏不想吃東西,這顯然是輕微過敏反應的癥狀。6月30日服2克,至7月1日服6克,夜間各種癥狀加重。7月2日不但發生劇烈的腹痛,還伴有血尿,這是磺胺藥物的毒副作用引起的病情變化。此時應該囑病人大量飲水以利于磺胺結晶排出,可是,阿洛夫卻讓病人限制每天飲水量400毫升,而一般正常人每天需要飲水2500毫升至3000毫升。一再治療的錯誤導致王明肝腎功能嚴重損害。

父親的發言,講述了阿洛夫不顧王明有磺胺藥物過敏史,又給其口服大劑量磺胺藥物治療后的一天一天的病情變化。而且恰恰在這一階段治療中,王明并沒有服用甘汞,這些病情變化不可能是汞中毒所致。

父親復述的病史不能簡單地理解成“一面之詞”,而是實事求是地向參加會診的諸位醫學專家作的嚴肅的病歷報告,病歷是具有法律效力的唯一依據。由此得知王明住院期間并沒有發生汞中毒,而是服用大劑量的磺胺藥物引起的肝腎功能損害,所謂王明“汞中毒”的真相,其實是磺胺藥物過敏。

父親被關押期間,中共中央組成調查委員會,到會的有劉少奇、任弼時、康生、鄧發、李富春、李克農、傅連暲、王斌、王鶴峰、廖魯言、陳一新等,于1943年8月6日對父親進行正式審訊。這次審訊,完全混淆了“中毒”“過敏”這些醫學概念,作出了王明“汞中毒”的結論。父親一直被關押至1944年10月,“審干”到了甄別階段,金茂岳被帶到延安法院蒙冤被判處5年有期徒刑,緩刑5年,回到中央醫院繼續擔任婦產科主任。

即使受到這樣的冤屈,父親也沒有想要脫離共產黨,沒有想離開延安,而是回到中央醫院繼續努力工作。撤離延安時,他跟隨中共中央,給毛澤東、任弼時等領導做保健醫療,從三交門診部、朱豪醫院一路來到北平,參加接管當時的北平醫院,把它辦成一所和延安中央醫院性質一樣的、為中央機關服務的保健醫院,擔任婦產科主任、醫務處主任和負責醫務工作的副院長。他的確是一名恪盡職守的好醫生。

在中國共產黨的歷史上,就是有這么一群像父親一樣的醫務人員,為了抗日救國,放棄了優厚的生活條件,在艱苦的戰爭環境中因地制宜地治療疾病,把醫療衛生工作和中國革命聯系在一起,成為有革命理想、有追求的一代革命知識分子。他們遵守嚴格的職業操守,以無疆的大愛實行救死扶傷。我的父親金茂岳對革命事業的忠貞和執著讓我感動一輩子,他的優良品質一直激勵著我的醫生職業生涯和對臨床工作的熱愛。我永遠懷念他。