“上火”人群的腸道微生物結構特征研究

浙江中醫藥大學基礎醫學院中醫臨床基礎研究所 杭州 310053

“上火”是中醫學上特有的病名,屬于“火熱證”范疇。調查顯示在中國91%的成年人有過“上火”經歷[1]。“上火”癥狀表現形式多樣,包括口腔潰瘍、牙齦紅腫、唇周面部皰疹、雙目紅赤、口干眼干、尿赤、便秘等。現代醫學把“上火”視為“亞健康”狀態和代償范圍內的急性應激反應,是免疫功能下降時出現的炎癥和局部感染[2]。現代醫學對“上火”相關病證的研究發現,其發病多與環境、飲食、情志、遺傳、免疫、微生物等因素相關[3]。

情志刺激、過食辛辣燥熱、勞累過度和微生物感染等因素可引起體內微環境變化,導致黏膜上皮組織的糖酵解功能活躍,從而導致能量代謝紊亂,進一步引起黏膜損傷,使黏膜免疫系統中Th17/Treg細胞比例上調,分泌型免疫球蛋白A(immunoglobulin A,I-gA)分泌減少,局部黏膜免疫力下降,易繼發感染,進而加重黏膜損傷[4]。因此,“上火”人群中普遍存在著體內能量代謝的紊亂及黏膜免疫的異常。

近年來,研究證實腸道微生物在機體能量代謝和黏膜免疫方面發揮重要作用[5-6]。腸道微生物通過多條途徑參與機體的能量代謝,包括對不能被人體細胞消化的膳食纖維進行酵解、對肽類或蛋白質進行無氧酵解、膽汁酸的生物轉化和草酸鹽復合物的降解等[7]。另外,腸道菌群可通過在腸道中定植,構建腸道免疫屏障;腸道細菌在死亡或增殖時,不斷向外界釋放脂多糖、肽聚糖或磷脂壁酸等刺激物,這些物質進入血液,從而引起全身黏膜免疫反應[6]。綜上所述,腸道菌群可通過影響能量代謝和黏膜免疫,參與“上火”的發生。

為明確“上火”人群的腸道菌群結構特征,本研究采用Illumina MiSeq測序技術檢測“上火”人群和健康人群的腸道菌群結構,進一步了解“上火”相關的腸道菌群種類的變化。

1 材料和方法

1.1 樣本來源 樣本采集時間為2016年8月至2017年5月,采集對象為浙江中醫藥大學全日制各專業在讀本科生。所有研究對象均自愿加入“上火”項目研究,均符合相應的中醫診斷標準、“上火”人群和健康人群的納入標準及排除標準。

1.2 診斷標準、納入標準和排除標準

1.2.1“上火”人群診斷標準 采用專家咨詢法,確定“上火”的診斷標準:1個主癥(頭面部癥狀)或2個次癥(至少1個為頭面部癥狀)。主癥:牙齦腫痛、咽喉腫痛、口臭、口腔潰瘍、鼻瘡癤、熱瘡(顏面部皰疹)、口苦和目赤干澀。次癥:口角糜爛、目眵增多、口渴、舌痛、痤瘡、鼻腔干燥、齒衄、鼻衄、聲音嘶啞、頭痛、大便干結、小便黃、心煩、五心煩熱、多食易饑、痔瘡發作、潮熱和失眠。

1.2.2 健康人群入選標準 正常對照組為健康的大學生,近半年內無“上火”病史(根據前文提到的“上火”診斷標準),無心腦血管病史及其他重大內科疾病史,無結核、傷寒或肝炎等傳染病史;三大常規、肝腎功能、胸片、B超、心電圖等指標無明顯異常;體格檢查無明顯異常;近1個月內無腹瀉或胃腸病史,無用藥及服用微生態制劑史;無吸煙、飲酒等不良嗜好;舌質淡紅,苔薄白,脈象正常。

1.2.3 納入標準 (1)符合“上火”的診斷標準;(2)符合上述標準的健康體檢者;(3)年齡18~35歲;(4)自愿參加本實驗并簽署臨床研究知情同意書。

1.2.4 排除標準 (1)由于抗生素、激素等藥物的使用引起“上火”表現者;(2)有重大內科疾病、消化道疾病者或精神疾病不能配合者;(3)妊娠或哺乳期婦女;(4)存在研究者認為不適合納入的其他情況。

1.3 樣本采集 樣本采集前,采用調查問卷形式詳細記錄受試者的年齡、性別、身高、體質量、飲食習慣及飲食結構等特征,記錄中醫證候。糞便樣本采集前,先排凈小便,防止尿液污染糞便。用無菌一次性采樣杯采集新鮮糞便樣本后置于冰盒內,迅速將糞便運回實驗室進行按20mg/管分裝,隨即置于-80℃冰箱中保存。

1.4 標本收集及檢測

1.4.1 糞便DNA提取、擴增和測序 采用糞便DNA提取試劑盒QIAamp Fast DNA Stool Mini Kit(德國Qiagen公司產品,批號:51304)抽提糞便DNA。檢查DNA濃度,并用1%瓊脂糖凝膠電泳檢測。合格后,采用16S rRNA基因的V3-V4區引物對基因組進行擴增。擴增引物上下游分別是上游5’-X-ACTCCTACGGGAGGCAGCA-3’ 和 下 游 5’-GGACTACHVGGGTWTCTAAT-3’,引物由Invitrogen公司合成,“X”為區別不同樣本的8個隨機組合的核苷酸堿基片段(barcode)。PCR擴增前,模板濃度統一稀釋到 20ng·μL-1。擴增體系如下:5×反應緩沖液 5μL、5×GC 緩沖液 5μL、100mmol·L-1dNTP 5μL、10μmol·L-1上游引物 1μL、10μmol·L-1下游引物 1μL、DNA 模板2μL、ddH2O 6μL。反應總體系共 25μL。反應條件:初始變性 98℃ 2min,變性 98℃ 15s,退火 55℃ 30s,延伸72℃ 30s,共25個循環。72℃延伸5min,10℃保存。

PCR擴增產物質檢合格后,進行文庫構建,采用Illumina MiSeq測序平臺進行250bp×2雙末端測序;下機進行測序原始數據整理、過濾及質量評估;序列進行質控過濾后,接下來進行操作分類單元(operational taxonomic units,OTUs)列表生成及注釋。

1.4.2 數據整理、過濾及質量評估 測序完成后,對原始數據進行處理,步驟如下:(1)采用滑動窗口法對雙端的FASTQ序列進行質量過濾,截掉質量低的數據;(2)利用FLASH軟件(v1.2.7)對通過質量初篩的雙端序列根據重疊堿基進行配對連接,并根據barcode序列將序列拆分,各自回歸到對應樣品;(3)運用QIIME軟件(v1.8.0)識別疑問序列,保留長度>150bp和不存在模糊堿基N的序列,并調用USEARCH(v5.2.236)檢查并剔除嵌合體序列,從而獲得最后用于分析的序列。

1.4.3 多樣性和群落結構分析 調用QIIME軟件中的UCLUST程序,對獲得的序列按97%的序列相似度進行歸并和OTU劃分,根據OTU在每個樣本中所包含的序列數,構建OTU在各樣本中豐度的矩陣文件。采用QIIME軟件對樣品序列進行Alpha多樣性分析,包括ACE指數和Chao1指數,并采用SPSS 16.0統計軟件進行兩類人群間單因素方差分析。選擇OTUs中的一條代表序列(默認豐度最高),采用Ribosomal數 據 庫 (Ribosomaldatabase project,RDP)進行OTU分類地位鑒定。使用R軟件,根據OTU豐度矩陣和樣本分組數據構建PCoA分析,評估微生物群落的整體差異;根據OTU豐度矩陣表,使用在線分析軟件LEfSe(http://huttenhower.sph.harvard.edu/galaxy)分析健康人群與“上火”人群間差異的腸道菌群種類,線性判別分析(linear discriminant analysis,LDA)得分大于 2,且 Kruskall-Wallis檢驗值小于0.05即為差異顯著。

2 結果

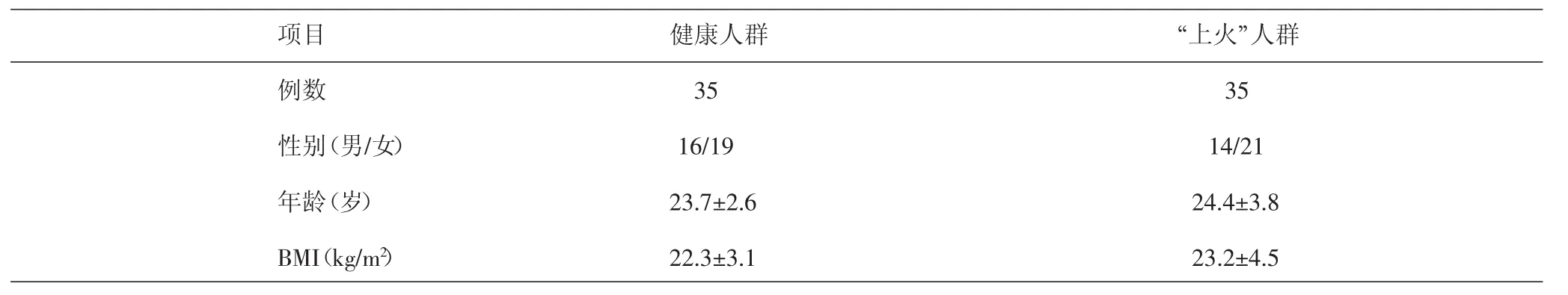

2.1 受試者臨床樣本信息統計分析 根據上述診斷、納入及排除標準,共納入35例“上火”人群,男女比例為0.84:1,平均年齡為24.4歲,平均體重指數(body mass index,BMI)為 23.2kg/m2。為匹配“上火”人群的樣本信息,同時收集了健康人群35例,男女比例為0.67:1,平均年齡為23.7歲,平均BMI為22.3kg/m2。見表1。兩組基本信息采用方差分析比較,結果顯示組間差異無統計學意義(P>0.05)。

表1 臨床研究人群基本信息Tab.1 Basic information of clinical study population

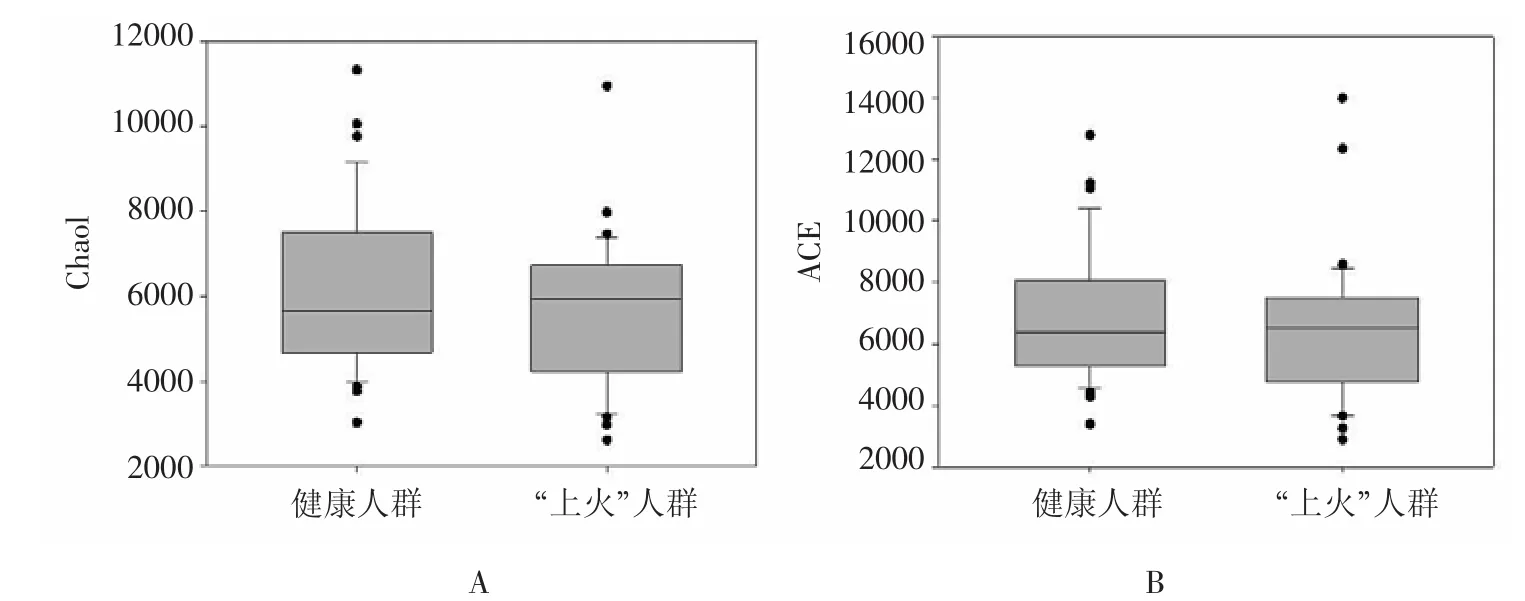

2.2 兩組受試者Alpha多樣性指數比較分析 本研究采用Chao1和ACE兩種Alpha多樣性指數反映健康人群和“上火”人群的腸道菌群多樣性。“上火”人群的腸道微生物多樣性平均指數均低于健康人群,但兩組之間無統計學差異(P>0.05)。一般來說,Alpha多樣性指數值越高,表明群落的多樣性越高。因此,“上火”可能會導致腸道菌群多樣性略微降低。見圖1。

圖1 健康人群與“上火”人群的Alpha多樣性指數比較Fig.1 Comparison of Alpha indices between healthy and“Shanghuo”individuals

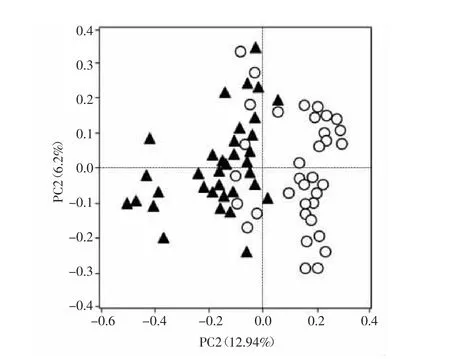

2.3 兩組受試者Beta多樣性比較分析 健康人群和“上火”人群的腸道菌群差異可以通過PCoA分析進行歸類,PC1和PC2分別為12.94%和6.26%。兩種人群在PCoA圖上均能各自聚類,但有部分重疊,說明兩類人群的腸道菌群Beta多樣性具有差異。見圖2。

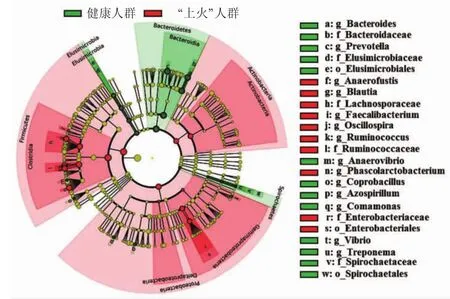

2.4 健康人群與“上火”人群的差異腸道菌群分析圖3展示了健康人群和“上火”人群之間的差異腸道菌群發育樹圖,由LEfSe在線分析程序獲得,其中顯著差異的logarithmic LDA score設為3。綠色節點代表健康人群高于“上火”人群的腸道菌群種類,紅色節點代表“上火”人群顯著高于健康人群的腸道菌群種類。

圖2 基于OTU豐度矩陣表的PCoA判別分析Fig.2 PCoA analysis based on OTU abundance of gut microbiome individuals.

圖3 健康人群與“上火”人群間差異腸道菌群的LEfSe分析Fig.3 LEfSe analysis reveals the significantly different gut microbiota between healthy and“Shanghuo”individuals

在微生物門水平上,健康人群與“上火”人群間顯著差異的種類包括6個,分別是放線菌門(Actinobacteria)、厚壁菌門(Firmicutes)、變形菌門(Proteobacteria)、螺旋體門(Spirochaetes)、擬桿菌門(Bacteroidetes)和迷蹤菌門(Elusimicrobia),前三個門在“上火”人群腸道內含量顯著上調,后三個門在“上火”人群腸道內含量顯著下調。

在微生物屬水平上,LEfSe共鑒定出13個屬在兩種人群中存在顯著差異。在放線菌門(Firmicutes)中,包括8個顯著差異屬,分別是厭氧管狀菌屬A(Naerofustis)、布勞特菌屬(Blautia)、棲糞桿菌屬(Faecalibacterium)、顫螺菌屬(Oscillospira)、瘤胃球菌屬(Ruminococcus)、厭氧弧菌屬(Anaerovibrio)、考拉桿菌屬(Phascolarctobacterium) 和糞芽孢菌屬(Coprobacillus),它們均在“上火”人群中顯著上調。變形菌門(Proteobacteria)包括2個在“上火”人群腸道內顯著上調的屬,分別是固氮螺菌屬(Azospirillum)和叢毛單胞菌屬(Comamonas)。除了在“上火”人群中上調的微生物屬,還包括“上火”人群中下調的微生物屬,分別是擬桿菌門(Bacteroidetes)中的B擬桿菌屬(Acteroides)和普氏菌屬(Prevotella),及螺旋體門(Spirochaetes)中的密螺旋體屬(Treponema)。在放線菌門(Actinobacteria)和迷蹤菌門(Elusimicrobia)中未發現顯著差異的屬。

3 討論

中醫認為“上火”者體內會出現陰陽失衡、火熱旺盛,導致能量代謝紊亂及黏膜免疫失調。腸道微生物可參與機體能量的產生、轉化、儲存和利用,并通過改變組織對能量的利用方式和AMP依賴的蛋白激酶(adenosine 5’monophosphate activated protein kinase,AMPK)磷酸化等途徑來影響機體的能量代謝[8];同時,腸道菌群可調控免疫效應因子,如sIgA的產生,以及模式識別受體如Toll樣受體(toll-like receptor,TLR)等的活化,從而影響機體的腸道黏膜免疫[9]。因此,本研究結果揭示的“上火”人群腸道微生物的變化,有助于解析“上火”能量代謝物紊亂和黏膜免疫失調的現象。

在腸道微生物中,厚壁菌門(Firmicutes)與擬桿菌門(Bacteroidetes)是兩個占主要地位的門,兩者比例在90%以上[6]。厚壁菌門(Firmicutes)與擬桿菌門(Bacteroidetes)比例的上調指示了肥胖患者腸道內的慢性炎癥發生[10]。在“上火”人群腸道內,厚壁菌門/擬桿菌門的比例也出現明顯上調,這說明“上火”人群的腸道內可能存在炎癥。除此之外,食用肉類增加或食用纖維素下降可上調厚壁菌門/擬桿菌門的比例[11],上述飲食習慣也是“上火”的主要誘因。

在微生物屬水平上,某些變化的腸道微生物屬與“上火”相關的能量代謝紊亂相關。顫螺菌屬(Oscillospira)能幫助宿主細胞降解糖類物質,從而提供能量[12];瘤胃球菌屬(Ruminococcus)通過產生短鏈脂肪酸類物質為宿主細胞提供能量[13];考拉桿菌屬(Phascolarctobacterium)在腸道內可通過降解琥珀酸鹽為宿主提供能量[14]。因此,這些與宿主能量代謝相關的菌屬在“上火”人群中上調,可能是引起能量代謝紊亂的因素之一。另外,某些變化的腸道微生物屬也與“上火”相關的免疫失調相關:瘤胃球菌屬(Ruminococcus)豐度上調,可導致腸道黏膜層降解,腸道屏障不穩定和輕度黏膜免疫失調[15];普氏菌屬(Prevotella)通過活化TLR2,調控Th17細胞相關的免疫因子,從而引起黏膜免疫失調[16];棲糞桿菌屬(Faecalibacterium)可通過調控核因子-κB(nuclear factor-κB,NF-κB)途徑,抑制炎癥反應,幫助宿主機體抵抗炎癥[17]。

綜上所述,本研究結果證實“上火”發生與腸道菌群改變相關,變化的腸道菌群在一定程度上能反映“上火”導致的能量代謝紊亂和黏膜免疫失衡。