低溫預冷對常溫SO2保鮮紙處理龍眼果溫和質量損失的影響

韓冬梅,朱春宇,鄭伊琪,吳嘉頎,張 璐,羅 燾,吳振先,李建光,郭棟梁

(1.廣東省農業科學院果樹研究所/農業部南亞熱帶果樹生物學與遺傳資源利用重點實驗室,廣東 廣州 510640;2 華南農業大學園藝學院/廣東省果蔬保鮮重點實驗室 廣東 廣州 510642)

龍眼(Dimocarpus longanLour.)屬于最不耐貯藏的熱帶亞熱帶水果之一,其采后貯運過程中最大問題是果皮褐變與果肉自溶,而采收時的果溫通常高達35℃以上,呼吸作用強,采后常溫與低溫貯藏壽命均很短,低溫5℃貯藏壽命15~30 d左右,室溫存放1 d后明顯褐變,2~3 d即流汁腐爛[1-2]。目前國內市場上的龍眼鮮果,采后冷鏈設施應用不足,尤其在電商物流中,大多采用泡沫箱加冰的形式,快運快銷,但箱內凝水多,采后損耗大,貨架壽命短,因此,研究適用于國內市場的常溫貯運與護色保鮮技術,顯得尤為迫切。

預冷是農產品長期貯運前一項有效的處理技術,不僅能夠迅速降低產品溫度,還能降低產品含水量和內在代謝水平,有助于產品快速進入低能耗狀態,延長貯藏期[3-7]。龍眼于熱帶酷暑季節成熟,貯前預冷尤為重要,但常規裸果預冷易致果皮失水,而冰水預冷又不太適用于龍眼,因為兩種方法均可能加重褐變[8-9]。因此采后預冷措施在生產上一直未真正使用,通常稍作攤晾即選果裝箱,并以樹葉或薄膜覆蓋保濕,以保持果實的新鮮度,但不能有效延長采后保質保鮮的時間。利用SO2氣體熏蒸保鮮龍眼果實,使果表由褐色轉變為黃綠色或黃色,貯藏期長,基本滿足了國際遠銷市場對保存期和貨架壽命與品質的需求,是我國出口歐美,以及泰國和越南出口中國龍眼采后處理最關鍵的技術[10-11]。其作用原理在于SO2良好的漂白護色、抗氧化和殺菌性,以及較強的還原性和對有機色素基團的加成特性[12-15]。通過熏蒸使SO2充分滲入龍眼果皮和果肉組織,快速漂白果皮原有的褐色色素[16],抑制貯期果皮褐變[17-18],降低果肉呼吸強度[19],達到顯著延長采后壽命的目的。但SO2熏蒸技術對設施和場地要求較高,投資大,不符合我國水果運銷實情,難以推廣。SO2保鮮紙在葡萄的采后貯運中得到了廣泛使用,不僅使用方便,而且顯著抑制了葡萄果實采后病害[20-21]、抑制花青苷降解[22]、延緩果實硬度下降和保持較好的品質[23],為龍眼SO2保鮮紙的研究提供參考。為利用SO2的顯著護色效果,克服預冷帶來的果皮褐變問題,筆者研制出龍眼專用保鮮紙(專利申請號201610227848.7,以焦亞硫酸鈉為主成分的復合保鮮劑),并于2017年7月15日就SO2保鮮紙結合5℃冷庫預冷開展了預備試驗,結果表明貨架3 d時,預冷果實商品率為91.92%,不預冷對照為80.69%,并減少了箱內凝水,可見預冷能夠明顯提高貯藏效果。本試驗采用不同的遮蓋保濕方法,研究預冷方式、預冷時長和復劑用量3個因素對常溫貯運龍眼果實的保質保鮮效果,重點探討不同低溫預冷處理對貯藏過程中果溫變化規律以及果實質損率的影響,以期為后續技術的完善以及其他水果常溫貯運技術研究提供參考。

1 材料與方法

1.1 試驗材料

供試品種為儲良龍眼,2017年7月26日采自廣東陽西華翔龍眼園,果實成熟度85%~95%,采收時氣溫36~37℃。整穗采摘后在果園剪留長果枝20~25 cm,剔除殘次果,立即用空調車23(±2)℃運回實驗室,歷時大約3 h。

預處理:(1)殺菌。使用質量濃度500 mg/kg咪鮮安(江蘇輝豐農化股份有限公司)+1 000 mg/kg異菌脲(江蘇快達農化股份有限公司)浸果2 min,25.0(±2.0)℃下風扇吹干。(2)貯藏包裝。使用容量2.50 kg泡沫箱(36 cm×26 cm×10 cm),以0.02 mm PE袋襯墊,果堆底部鋪放一層厚度0.50 cm的低密度海綿墊。裝箱的果實在5(±0.5)℃冷庫敞口或覆蓋預冷一段時間后,在箱底與薄膜之間放置800 g的冰袋,果堆頂部放置單層保鮮紙,將電子數顯溫度記錄儀(精創RC-4型)針式探頭插入果堆中部的果肉,連同記錄儀一起密封在PE袋內,最后用膠帶密封泡沫箱蓋,25(±1.0)℃恒溫室存放。(3)貨架包裝。開箱后剪單果,留3~5 cm長度的果枝,使用六面帶孔的加厚型透明塑料保鮮盒盛放,每盒裝果500 g左右,每個處理3次重復,25(±1.0)℃恒溫室存放。

1.2 試驗方法

采用L9(34)正交試驗,因素與水平設計見表1,試驗設計見表2,共12個處理,重復1次,分別標記為S1~S12,其中S9~S12為追加的A因素第4水平。其中,A因素中的復劑用量為復合保鮮劑與果實的質量比,其水平范圍依據前期多次預備試驗結果,并結合荔枝、龍眼果肉中SO2殘留量國家標限(30 mg/kg)范圍設置[24];B因素依據保濕能力的不同設置3個水平的預冷方式;C因素則是依據預備試驗中果溫在5℃冷庫預冷12 h后接近庫溫的結果設置3個水平的預冷時長。另設不使用保鮮紙和預冷對照,殺菌劑浸果晾干后直接包裝貯藏,3次重復。龍眼果實經5℃冷庫預冷后,依據設計好的預冷時間分批包裝。除了預冷4 h的處理在封箱44 h后打開(7月28日18:30開箱),其余處理均于封箱 48 h后開箱(7月29日上午7:30和下午14:30)。

表1 正交試驗因素與水平設計

表2 正交試驗設計組合

1.3 測定指標及方法

1.3.1 質量損失率(質損率) 在裝箱前、預冷后封箱前、出庫后和貨架期間,以通用15 kg電子稱稱取果實重量,計算不同時期的質損率。

預冷后質損率(%)=(裝箱前果重-預冷后果重)/裝箱前果重×100

開箱后總質損率(%)=(裝箱前果重-開箱后果重)/裝箱前果重×100

箱內(封箱期間)質損率(%)=(預冷后果重-開箱后果重)/預冷后果重×100

貨架4 d質損率(%)=(貨架0d果重-貨架4d果重)/貨架0d果重×100

1.3.2 果溫及時長變化 截取不同處理在不同時段的溫度作為觀測值,比較不同處理在預冷和封箱期間果溫變化規律。由于低溫預冷10 h后,3種預冷方式的果溫已很接近,均為5.0~6.0℃左右,因此分別截取預冷時長0、1、2、3、4、6、8、10、13 h及封箱期間每隔3 h的果溫,作為預冷和封箱期間的溫度觀察值。同時,截取各處理封箱期間關鍵時點溫度,包括入箱溫度(即預冷結束溫度T1)、箱內最低溫度(T2)、開箱溫度(T3),入箱后降到最低溫度的時長(t1)、從最低溫升到15.0℃的時長(t2)、從最低溫升到20.0℃的時長(t3)、入箱后到達20.0℃時長(t4,t4=t1+t3),作為處理之間正交分析考察指標,比較不同水平的預冷方式和預冷時長對關鍵時點的果溫水平和變化速度的影響。

1.3.3 貨架觀察 由于常溫貯運時間較短,所有處理果實開箱后均無褐變與霉變現象,對照果色較采收時略暗,各預冷處理果色均為明亮的黃綠色,處理之間的差異主要表現為貨架期間的外觀與內在品質變化。貨架期間每日稱取果實重量,觀察褐變、霉變和腐爛情況。

對照好果率(均完全褐變,商品率0,但可食用,%)=無霉爛果數/總果數×100

處理商品率(%)=無霉爛、褐變果數/總果數×100

1.3.4 SO2殘留量測定(以亞硫酸鹽計)測定開箱時的果實,取樣參照國家標準NY 1440-2007[25],制樣和測定參照國家標準GB/T5009.34-2003[26]中的鹽酸副玫瑰苯胺法(副品紅法),并對比色反應液配制稍作改動,為避免反應過程中比色液不斷褪色并導致測定結果不穩定的問題,不加入氨基磺酸銨。稱取1.0 g果皮或5.0 g果肉凍粉樣品,按照方法制取澄清樣品液。以2 μg/L的SO2標準液制定標準曲線,以OD550與標準液濃度C得回歸方程OD550=0.0035+0.3204C,線性相關系數r=0.9996,線性范圍為 0.041~0.250 μg/mL。

1.4 數據處理

1.4.1 描述統計和作圖 運用Excel軟件分析完成。

1.4.2 多重比較 以SPSS19.0單因素方差分析Duncan’s法進行處理間多重比較。預冷期間溫度觀察值因選擇時段不同而出現重復數不一致的情況,不同方式預冷13 h后均為1次重復;封箱期間溫度比較選取箱內0、3、6、9 h以及其后每隔6 h的數據(箱內前10 h處理間果溫差異較大)進行多重比較。另外,正交試驗各處理果實封箱期間的溫度數據、預冷和貯藏后質損率均為1次重復,只進行方差分析。

1.4.3 正交試驗結果分析 運用SPSS19.0一般線性模型對正交試驗結果進行均值計算和多因素多元方差分析[27]。

2 結果與分析

2.1 預冷和封箱期間果溫變化差異

2.1.1 封箱期間關鍵時間點的果溫及其變化時長比較 由表3可知,12個預冷處理果實的入箱溫度T1和箱內最低溫度T2均明顯低于對照,均在10℃以下,而對照T1為25℃、T2為14.4℃;所有處理均在封箱后1 h內達到最低溫度,之后緩慢上升,而對照封箱8 h左右才達到最低溫度;各處理開箱溫度T3也均比對照低0.3~5.0℃。預冷處理果溫從T2到達15℃(t2)和20℃(t3)、封箱后到達20.0℃(t4)所需的時間均明顯長于對照,預冷處理的t2在11~38 h之間,而對照在5.3 h左右;預冷處理的t3在33.0~47.5 h之間,而對照為17.5 h左右,時間比對照延長2~3倍;預冷處理的t4在37.0~48.5 h之間,而對照為26.2 h左右。可見對照果實封箱期間不僅果溫變化快,而且果溫明顯高于預冷處理。

2.1.2 不同預冷方式的龍眼果實在預冷和封箱期間的溫度變化規律 由圖1可知,預冷期間,裸冷果實溫度下降最快,紙冷和濕冷水平接近。其中,預冷4 h,裸冷、紙冷和濕冷的果溫分別為6.35、8.58、8.64℃,前者與后兩者差異極顯著;預冷13 h,三者溫度分別為5.13、5.73、6.05℃,水平接近但差異顯著;預冷20 h,三者溫度分別為4.17、5.73、4.85℃。可見,在預冷前10 h內,三者之間差異較大,隨著時間延長,差異逐漸縮小。

表3 龍眼果實在封箱期間關鍵時點的溫度和變化時長

圖1 不同方式預冷期間龍眼果實溫度變化規律

由圖2可知,果溫從封箱開始緩慢上升,直至開箱時達最高,封箱期間,各預冷處理的果溫均明顯低于未預冷對照,封箱前期溫度相差近10~20℃,中期相差5~10℃,開箱時相差1~4℃,差異極顯著。3種預冷方式中,裸冷的果溫封箱前期顯著低于另兩種預冷處理,溫度相差3~4℃,濕冷和紙冷果溫接近;入箱時,紙冷果溫最高,濕冷和裸冷相近;封箱12 h,紙冷處理一直保持低于濕冷但較接近的溫度水平。可見,低溫預冷可明顯降低封箱期間的果溫,遮蓋預冷(紙冷、濕冷)不僅減慢了降溫速度,而且提高了封箱期間的果溫。

圖2 不同方式預冷后封箱期間龍眼果實溫度變化規律

2.1.3 不同預冷時長的果實在預冷和封箱期間的溫度變化規律 由圖3可知,3種預冷處理龍眼預冷0~4 h的果溫變化趨勢一致,溫度水平接近,最后達8℃左右;隨后果溫繼續下降,預冷時長13~20 h內維持在庫溫5℃附近并小幅波動。

圖3 不同時長預冷期間龍眼果實溫度變化規律

由圖4可知,龍眼封箱期間果溫總體表現為逐漸上升的趨勢,對照(不預冷)果溫先降后升,各預冷處理果溫則呈單一穩定的上升趨勢。其中,對照果溫一直保持較高水平,與3種預冷處理差異極顯著,龍眼入箱后在冰袋的作用下持續降溫,8~10 h后達最低溫度14.4℃,之后開始緩慢上升,直至開箱時果溫接近24℃;預冷處理時間越長,龍眼果實的T1越低,預冷4 h的T1為8.0℃左右,預冷13和20 h的T1均為5.0℃左右;封箱27 h后,預冷4 h的果溫為15.6℃,此時與對照最低果溫接近。另外,預冷時間越長,箱內溫度水平也越低,依次為預冷20 h<預冷13 h<預冷4 h,封箱貯藏后期,前兩者溫度相近,但均顯著低于預冷 4 h,相差 2~3℃。

圖4 不同時長預冷后封箱期龍眼果溫變化規律

2.2 預冷和封箱期間的果實質損率比較

由表4可知,對照不存在預冷后質量損失情況,而預冷處理的果實質損率在0.80%~1.71%之間。由于封箱期間果實質量損失很少,因此開箱后總的質損率大于或等于預冷后的質損率;對照的總質損率明顯低于預冷處理,差值在0.17~1.06個百分點之間,而封箱期間的箱內質損率則高于預冷處理。可見,封箱前的預冷處理可以減少果實在箱內的物質損耗,但提高了總質損率。

表4 預冷處理龍眼果實預冷后和封箱質損率變化(%)

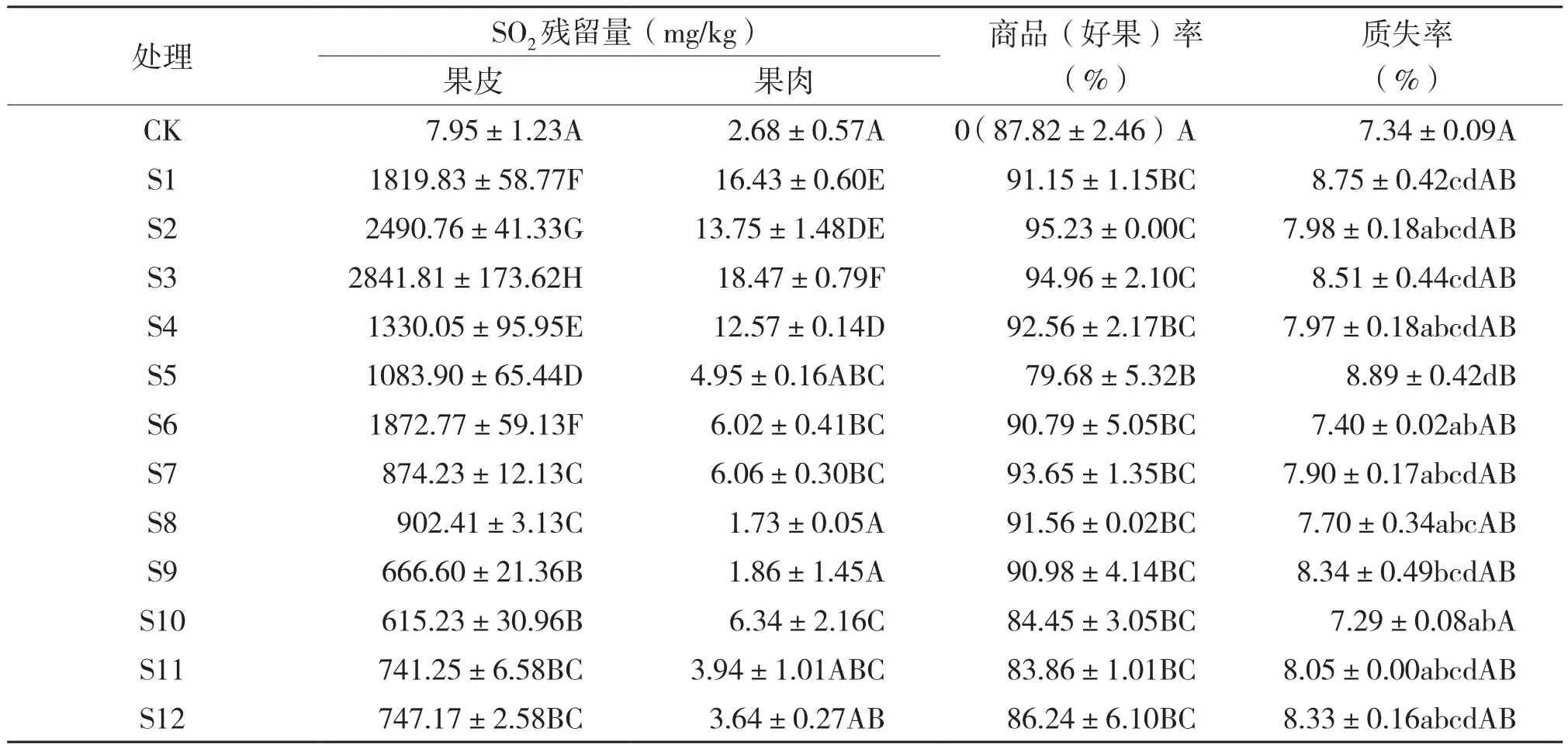

2.3 開箱后果實SO2殘留量、貨架商品(好果)率與質損率比較

由表5可知,預冷處理的龍眼果皮中的SO2含量比對照(本底值)高75~354倍,差異均達顯著水平;果肉中的SO2含量大多比CK高1~8倍,且各預冷處理之間差異極顯著,但均低于國家標限(30 mg/kg)。果皮中SO2含量遠高于果肉,說明SO2殘留主要聚集在果皮中,果肉中微量。貨架4 d時,0.15%以上復劑用量的處理果實好果率或商品率大都高于對照,而對照商品率為0。所有處理中,除了處理S5商品率較低、處理S2和S3商品率較高外,其余處理商品率差異不大。另外,處理果實貨架4 d的質損率均高于對照,但大多差異不顯著,說明“預冷+保鮮紙”處理對果皮產生了一定程度的傷害,韓冬梅等[17]研究認為SO2處理會導致龍眼果皮膜透性顯著增加,果皮對水分和揮發性物質的透性增強,質損率提高。

2.4 正交試驗12個處理的結果分析

2.4.1 多因素多元方差分析結果 由表6可知,以T1、T2、T3和預冷后質損率為主導,除SO2殘留量以外的所有檢測指標對3個試驗因素進行多變量檢驗,4種檢驗結果中,Hotelling的跟蹤與Roy最大根檢驗結果共用相同的P值,3個試驗因素之間的P值相近且均達顯著水平;而Pillai跟蹤法最為穩健,當3種檢驗結果不一致時,以Pillai法結果為準,P值依次為B(P=0.008)<C(P=0.089)<A(P=0.453),說明3個試驗因素中,預冷方式對不同處理的果溫和質損率影響較大,其次是預冷時長,復劑用量影響最小。

表5 預冷處理龍眼果實開箱后SO2殘留量、貨架4 d的商品(好果)率與質損率變化

表6 基于各檢測指標的3個試驗因素多變量檢驗結果

表7顯示,在所有檢測指標中,T1和T2在不同處理間表現差異顯著,其次是預冷后質損率,差異較顯著(P=0.056),其余指標差異不顯著,說明這3個指標能夠較好地體現處理差異。其余指標在處理間雖然差異不顯著,但依然存在不同的差異程度,其中t1、t3、t4箱內質損率在處理間的差異較大(0.05<P<0.20),其次是T3、t2開箱后總質損率以及貨架4 d的商品率(0.364<P<0.366),貨架4 d質損率差異最小(P=0.973)。

表8列出了因變量均為差異較顯著的檢測指標(P<0.10),稱之為有效指標。對預冷方式來說,T1、T2、預冷后質損率的差異均達顯著水平(P<0.05);預冷時長不僅顯著影響T1(P<0.01)和T2(P<0.05),還較大影響t3和t4(P=0.061~0.077)。可見,3個試驗因素中,預冷方式和預冷時長均對T1和T2產生了顯著影響,前者同時還顯著影響預冷后

質損率,后者對箱內后期升溫影響較大,而復劑用量主要對箱內最低溫和前期的降溫速度有一定影響,但差異不明顯(P=0.056~0.093)。

2.4.2 相關指標在3個試驗因素不同水平上的均值比較 由于貨架表現是評判處理效果的最終依據,因此在篩選各因素最佳水平時還需要參考貨架指標的水平高低。從表9可以看出,隨著復劑用量的降低,T2升高,t1縮短,而貨架商品率和質損率有降低趨勢,說明較高的復劑用量,有利于保持較低的果溫和較高的貨架商品率。因此,A1(或A2)水平可選。

表7 基于3個試驗因素的各檢測指標(因變量)的主效應分析結果

表8 主體間效應檢驗結果中差異較顯著的指標(因變量)

預冷方式中,裸冷處理的T1和T2均最低,預冷后質損率最高,貨架質損率最低,貨架商品率與濕冷相近。可見,裸冷有利于果實快速降溫,達到較低的溫度,并能提高貨架商品率、降低貨架質損率;適當的遮蓋和保濕處理有利于降低果實的預冷后質損率,但箱內最低果溫較高。因此,B1水平可選。

隨著預冷時間延長,T1和T2有降低趨勢,t3和t4增加,貨架質損率升高。其中,預冷13 h的T1和T2水平最低,貨架商品率最高,而預冷20h的貨架商品率最低。可見預冷時間并非越長越好,4~13 h的范圍值得進一步研究。因此,A1(或A2)B1C1(或C2)的因素水平組合是值得推薦和進一步驗證優化的處理。

表9 有效檢測指標及貨架效果在3個因素不同水平上的均值比較

3 結論與討論

電商物流多采用簡便、保溫的包裝材料進行常溫運輸,采后預冷更具有重要意義,在草莓[28]、桑葚[29]、番茄[5]上的研究均表明貯運前合適的預冷措施有助于果蔬保持較低的運輸溫度和較好的開箱與貨架品質。已有研究表明,采后盡快采取低溫4℃預冷,可以有效延遲貯藏期間龍眼果皮褐變、降低果肉自溶指數和質量損失率,維持較高的營養水平[30]。預冷方式不同也會帶來貯藏效果差異,張容鵠等[31]研究認為冰水預冷龍眼效果最好,但該法需要在低溫下充分晾干,耗時長,操作不當會加重果實褐變;楊洲等[32]以通風預冷的形式研究了不同溫度下單顆龍眼的預冷效率,認為預冷溫度越低,風速越大,預冷越快。為了保證龍眼果實貯后保持優質的商品外觀和理想的貨架品質,本試驗使用自制的龍眼保鮮紙,結合“冷庫低溫+遮蓋”的預冷技術,研究了復劑用量、預冷方式和預冷時長3個因素對龍眼常溫保鮮的綜合作用。結果表明,本研究采用的保鮮方法能夠保證果實表現出良好的貨架商品性,貨架期達4 d以上;合適的低溫預冷措施可以明顯降低果實入箱溫度和箱內溫度水平,以及升溫速度和果實質損率,而且不同水平之間差異顯著,這些都將有助于延緩果實衰敗,保持采后品質。

將預冷后的龍眼果實裝入泡沫箱中,與保鮮紙和冰袋聯合使用,主要用于短時間的常溫運輸。預冷方式主要影響果實入箱溫度、箱內最低果溫和預冷后質損率,覆蓋程度較高的紙冷處理,預冷后及箱內最低溫度為最高,而保濕性較好的濕冷處理,預冷后質損率最低。預冷時長不僅影響了果實入箱溫度和箱內最低溫度,還影響了箱內后期升溫時長;預冷時間越長,果溫越低,升溫越慢,但貯后總質損率和貨架質損率有增加趨勢。因此,綜合來看,合適時長的裸冷,是值得考慮和進一步完善的做法,但該方法僅與龍眼保鮮紙結合使用,慎用于常規貯藏,否則會加快加重果實貯藏期間的褐變問題。

盡管預冷措施對果實貯運期間的溫度和預冷后質損率影響顯著,但各處理間的貨架商品率和質損率差異不明顯,后續觀察顯示本批試驗果實貨架壽命達到了7~10 d,因此4 d的貨架數據尚不能充分顯示處理間的差異,這為今后同類試驗貨架觀察天數的延長提供了參考。此外,食品中亞硫酸鹽含量的限制對復劑用量的選擇甚為苛刻,如何將復劑用量的有限選擇和預冷措施結合起來,達到理想的保鮮效果,還值得進一步優化研究。