基于OBE理念協同培養(yǎng)創(chuàng)新型工程人才的實踐

周仲海, 朱昌平,2, 劉丹平, 朱金秀, 苑明海, 陳秉巖

(1. 河海大學常州校區(qū),江蘇 常州 213022; 2. 河海大學 文天學院 安徽 馬鞍山,243031)

0 引 言

在“中國制造2025”、創(chuàng)新驅動發(fā)展戰(zhàn)略背景下,加快培養(yǎng)和造就創(chuàng)新型工程科技人才,是增強我國自主創(chuàng)新能力和提升國際競爭力的重要舉措,培養(yǎng)具有工程技術、創(chuàng)新意識、創(chuàng)業(yè)能力的工程科技人才成為我國高等工程教育人才培養(yǎng)的必然要求。

近年來,我校積極改變傳統(tǒng)工科教育的弊端[1],契合高等工程教育改革總體趨勢,以教育部高等學校“十二五”專業(yè)綜合改革試點項目、“卓越工程師教育培養(yǎng)計劃”建設項目、江蘇省品牌專業(yè)建設工程項目為依托,以產學合作教育為主線,突出學生工程實踐與創(chuàng)新能力培養(yǎng),構建了面向行業(yè)、協同創(chuàng)新、產學融合、校企合作的創(chuàng)新型工程科技人才培養(yǎng)體系,在培養(yǎng)創(chuàng)新型工程科技人才方面積累了一些經驗,取得了良好實效。

1 面向行業(yè),構建以工程教育專業(yè)認證為導向的創(chuàng)新型工程科技人才培養(yǎng)體系

學校始終以面向行業(yè)需求為主線,以工程教育認證標準為導向,以綜合素質培養(yǎng)為基礎,遵循“寬口徑、應用型、創(chuàng)新性”的基本思路,優(yōu)化知識結構,著力培養(yǎng)學生具有扎實專業(yè)基礎知識和綜合素養(yǎng),不斷提高工程實踐與創(chuàng)新能力[2]。

1.1 重構培養(yǎng)方案,確定培養(yǎng)規(guī)格

依據工程教育專業(yè)認證“目標導向、學生為中心、持續(xù)改進”的標準要求,開展本科人才培養(yǎng)方案修訂工作,進一步明確以學生為中心的理念,確定合適的培養(yǎng)目標和畢業(yè)要求,厘清培養(yǎng)目標與畢業(yè)要求之間的對應關系、畢業(yè)要求與教學環(huán)節(jié)之間的對應關系及畢業(yè)要求與教學內容之間的對應關系[3]。

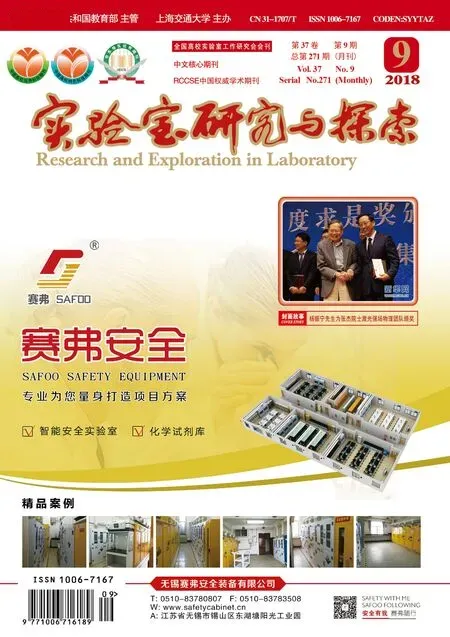

培養(yǎng)規(guī)格,指學生應該具備的知識、能力、素質等方面的具體要求,是對人才培養(yǎng)目標的細化,它使培養(yǎng)方案具備了可操作性。正確處理好通識課程與專業(yè)課程、學科基礎課程與專業(yè)課程、理論教學與實踐教學之間的關系,積極發(fā)揮第二課堂、第三課堂在人才培養(yǎng)中的重要作用[4]。圖1為培養(yǎng)方案中相關內容對應關系。

圖1 培養(yǎng)方案中相關內容對應關系

1.2 優(yōu)化課程體系,強化實踐教學

課程設置是人才培養(yǎng)方案的核心內容,是實現專業(yè)培養(yǎng)目標和培養(yǎng)規(guī)格的中心環(huán)節(jié)[5]。通過優(yōu)化課程體系,建立培養(yǎng)目標與畢業(yè)要求的關系矩陣、畢業(yè)要求與課程之間的關系矩陣。由專業(yè)負責人牽頭組織設置課程體系、編寫教學大綱,課程組長參與討論課程設置、課程之間的銜接、課程的教學目標、教學內容、教學方法等[6]。

此外,課程設置以“工程文化素質、工程基礎知識、工程專業(yè)知識”課程教育與“工程模擬實驗、工程技術訓練、企業(yè)工程實踐”實踐教育相結合,形成“工程素質、工程認知、工程培訓”相銜接的培養(yǎng)鏈,保證工程教育4年不斷線, 形成內容銜接緊密、知識結構優(yōu)化、課程交叉融合、特色鮮明的專業(yè)課程體系。

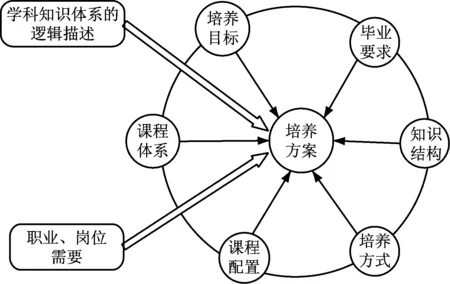

構建以實踐能力培養(yǎng)為基礎,創(chuàng)新思維培養(yǎng)為核心,基礎實踐能力、綜合實踐能力、創(chuàng)新實踐能力3層次,實驗教學、工程訓練、技能訓練、科研訓練、社會實踐與創(chuàng)新訓練5模塊組成的實踐教學體系[7]。通過全程式、漸進式實踐教學環(huán)節(jié),做到基礎實踐能力、綜合實踐能力、創(chuàng)新實踐能力3個階段的貫通和融合,使之成為實踐創(chuàng)新能力培養(yǎng)的有機整體。在學分構成中,加大工程實踐與畢業(yè)設計類的學分比例,合理設置實踐課程學分,提高實踐教學學分比例,工科類專業(yè)實踐教學學分比例占到總學分的30%以上。圖2為實踐教學培養(yǎng)全過程。

1.3 構建“三閉環(huán)”評價體系,改進人才培養(yǎng)方案

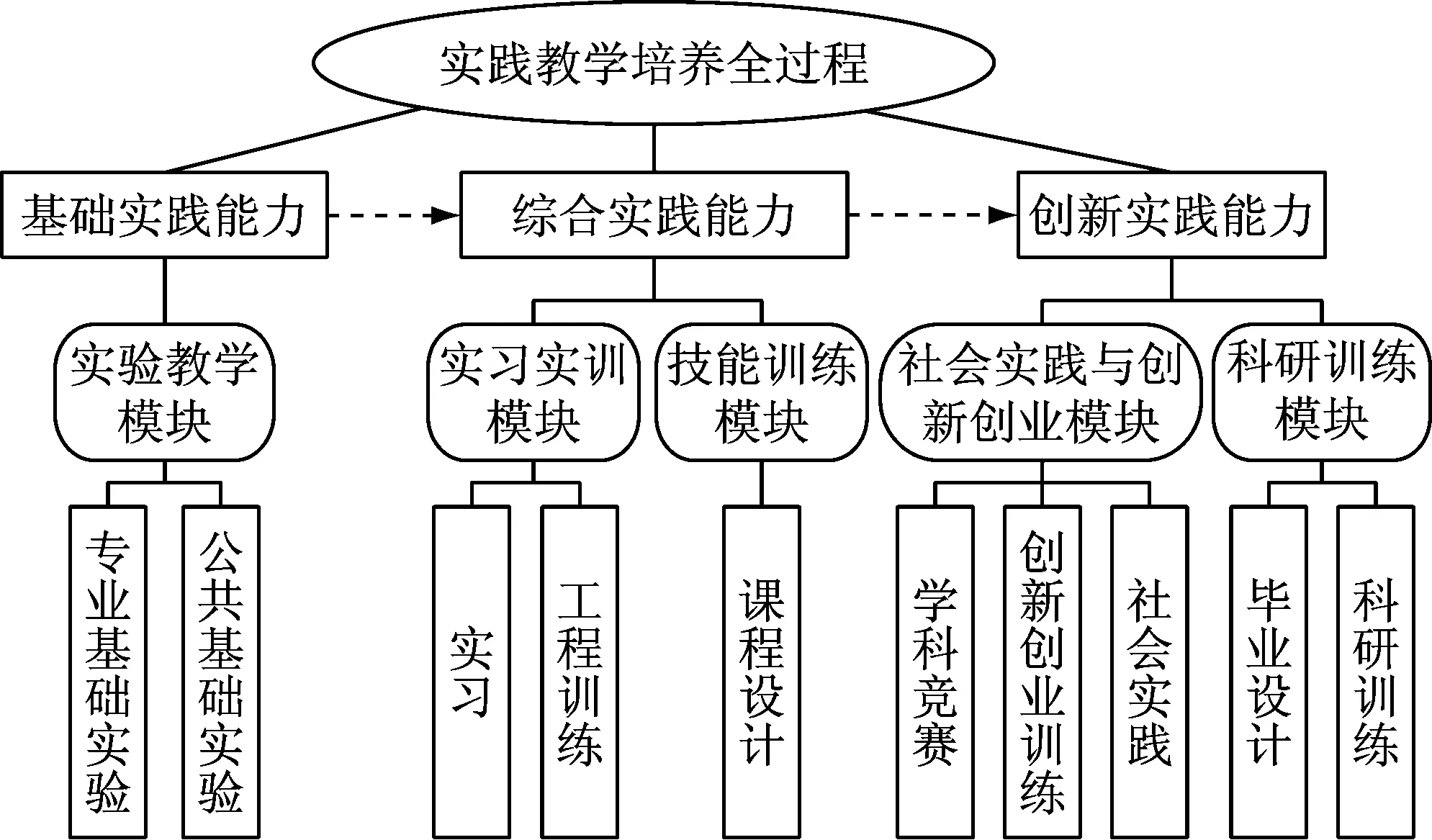

過程控制中構建閉環(huán)系統(tǒng)是系統(tǒng)穩(wěn)定優(yōu)化的重要方法。為了使人才培養(yǎng)方案有效落實,探索實踐中構建了大、中、小三閉環(huán)過程評價系統(tǒng)。一是校內與校外評價密切貫通的大閉環(huán)系統(tǒng);二是畢業(yè)要求與課程設置相互有效呼應的中閉環(huán)系統(tǒng);三是具體課程與教學方法實時優(yōu)化的小閉環(huán)系統(tǒng)。3個過程閉環(huán)評價系統(tǒng)實現工程實踐環(huán)節(jié)全過程、全方位、多層次、多角度的質量監(jiān)控。圖3 為“三閉環(huán)”評價反饋系統(tǒng)。

通過“三閉環(huán)”系統(tǒng)的實施,一方面以工程教育專業(yè)認證標準為基本框架對畢業(yè)要求達成度進行系統(tǒng)的研究與實踐,另一方面通過用人單位畢業(yè)生質量反饋充實評估數據,校企共同研究確定改進方案,改變過去重局部輕全局、重建設輕反饋的問題,在評價中找到不足,在建設中彌補不足,以評促建推進工程科技人才培養(yǎng)質量的持續(xù)提升。

圖3 “三閉環(huán)”過程評價反饋系統(tǒng)

2 校企合作,構建“問題、現場、項目”的工程教育實踐機制

構建“專業(yè)基礎實踐——專業(yè)工程實踐——企業(yè)綜合工程實踐——畢業(yè)設計”為主線的階梯式工程實踐教學體系[8]。“卓越計劃”學生大四完整1年進入企業(yè)實踐,在真實工程環(huán)境中開展“提出問題、確定研究路線、組織探究、收集資料、分析資料、解決問題、工程應用”7個基本環(huán)節(jié)的訓練,形成“問題、項目、案例、知識分解,目標細化”5個探究型實踐教學方法,實現工程知識、工程素養(yǎng)、工程能力、團隊合作精神、人文素養(yǎng)等方面的提升。

2.1 “校企互動”,教學相長打造雙導師教學團隊

針對教師個體知識結構相對單一、科學研究和工程實踐難以兼顧現狀,學校選派青年教師進駐企業(yè),在企業(yè)指導學生的同時了解企業(yè)設計生產過程,積累實踐經驗;企業(yè)導師通過給學生上課,與學校教師共同指導學生,提升自身理論水平。創(chuàng)立學校與企業(yè)聯合培養(yǎng)機制,學校與企業(yè)聯合組建“雙導師”團隊,共同制定培養(yǎng)目標和標準、制定培養(yǎng)方案,共同建設課程體系、優(yōu)化教學內容、制訂考核要求,實施培養(yǎng)過程、評價學生培養(yǎng)質量[9]。

組建由教授、企業(yè)專家為領銜的課程教學團隊,共同承擔“雙向定課”任務,通過理論授課、技術培訓、講座、課程設計、畢業(yè)設計等形式,培養(yǎng)學生工程意識、工程素養(yǎng)。組建由教授、企業(yè)專家、研究生、本科生共同組成的“項目型團隊”,企業(yè)提供項目,學生在校企導師指導下參與項目研發(fā),在真實工程實踐過程中提高工程實踐能力。

2.2 加強制度建設,強化培養(yǎng)過程管理

修訂和完善企業(yè)兼職導師、學校導師、學生在企業(yè)學習階段的日常管理辦法、階段實踐計劃等一系列規(guī)范化管理規(guī)章,嚴格執(zhí)行卓越實踐流程和畢業(yè)設計完整1年的企業(yè)實踐。學校在企業(yè)長駐專職教學管理人員,隨時和企業(yè)相關部門、人員就實施細節(jié)、過程管理等各方面進行溝通交流,合作協商,充分保障培養(yǎng)效果[10]。

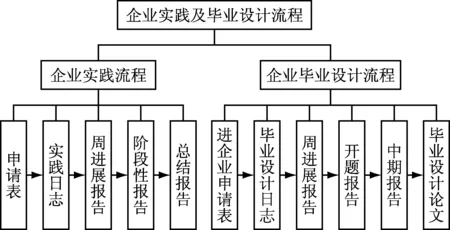

根據培養(yǎng)方案各環(huán)節(jié)具體培養(yǎng)目標和實施特點,教學團隊設計與之匹配的過程管理條例和制度,確保過程管理實施有效。主要包括:制定企業(yè)工程實踐實施細則和過程管理辦法、制定畢業(yè)設計開題報告制度、在企業(yè)現場進行畢業(yè)設計開題報告、校企導師檢查課題設計方案是否合理、借鑒行業(yè)內大企業(yè)的經驗,建立早會、周總結交流會制度。圖4為 “卓越計劃”企業(yè)實踐及畢業(yè)設計流程。

3 協同創(chuàng)新,搭建“四位一體”創(chuàng)新工程實踐培養(yǎng)平臺

構建“基礎競賽——學科競賽——綜合競賽”立體化全員科技創(chuàng)新活動平臺。建立由“做中學”企業(yè)實踐平臺、“探中學”科研訓練平臺、“競中學”科技競賽平臺及“練中學”工程實踐平臺組成的的四位一體的創(chuàng)新工程實踐培養(yǎng)平臺。

圖4 “卓越計劃”企業(yè)實踐及畢業(yè)設計流程

3.1 “做中學”企業(yè)實踐平臺

通過“協同創(chuàng)新”,創(chuàng)立校企聯合人才培養(yǎng)平臺,先后與16家行業(yè)領軍企業(yè)簽約建設校外工程實踐教育中心及校外實踐基地,讓學生在企業(yè)真實工程環(huán)境中進行工程實踐能力鍛煉,縮短由學生向工程師身份轉換的時間和難度[11]。

3.2 “探中學”科研訓練平臺

讓學生在科研探索過程中體驗科研樂趣、養(yǎng)成科研習慣。通過“英才計劃”“創(chuàng)新群體訓練班”“大學生創(chuàng)新訓練計劃”等項目,采取全過程管理、全方位指導、多元化展示,建立國家級、省級、校級三級科研訓練體系,為學生搭建科研訓練平臺[12]。

3.3 “賽中學”科技競賽平臺

根據“以賽帶訓”原則, 強化競賽指導,引導學生參加各類科技競賽。以“挑戰(zhàn)杯”“創(chuàng)青春”“互聯網+”綜合類大賽為龍頭,以足球機器人、全國機械創(chuàng)新設計大賽、全國電子設計競賽、全國大學生智能汽車競賽等專業(yè)類競賽為載體,以學校組織的科技競賽為平臺,完善學生科技競賽體系。

3.4 “練中學”工程實踐平臺

堅持工程實踐“練中學”教育理念,遵循“校內學、校外練”培養(yǎng)思路,通過開設工程實踐類課程、工程實踐基地訓練、組織科技創(chuàng)新節(jié)等舉措,對學生開展有關工程文化、工程知識、工程技能方面的系統(tǒng)性培訓[13]。

4 主要成效

4.1 推進創(chuàng)新工程實踐能力培養(yǎng),學生廣泛受益

近6年來,共建設校外實踐基地16個,其中國家級工程實踐教育中心4個,近3 000名同學在校外實踐基地開展認識實習和生產實習,選拔6屆共計700余名同學參加“卓越計劃”培養(yǎng),“卓越計劃”學生100%參加校外工程實踐,80%以上學生在校外基地結合工程實踐完成畢業(yè)設計,為行業(yè)企業(yè)培養(yǎng)了大批優(yōu)秀的“卓越工程師”后備人才。學生因工程實踐與創(chuàng)新能力強,綜合素質高受到眾多用人單位的一致好評。

近1 000名同學參加校內“英才計劃”、創(chuàng)新群體訓練班,參加各級創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)訓練項目及學科競賽學生的比例超過60%,獲得許多高水平成果,累計獲得省部級以上獎項787項,其中 “挑戰(zhàn)杯”“創(chuàng)青春”等教育部舉辦的高水平學科競賽國家級獎項共52項,本科生發(fā)表論文400余篇,獲專利260余件,赴行業(yè)企業(yè)等重點單位就業(yè)率達到65%。實現了100%的學生接受創(chuàng)新教育,60%的學生參加創(chuàng)新訓練,3%的學生取得創(chuàng)新成果。

4.2 贏得同行、社會及媒體關注,示范輻射作用顯著

創(chuàng)新型工程人才培養(yǎng)成效獲得社會、新聞媒體、學生家長和用人單位的高度評價。教育部“卓越計劃”主管部門高教司理工處和省教育廳領導先后調研“卓越計劃”實施情況,對我校在創(chuàng)新工程人才培養(yǎng)方面取得的成績給予了充分肯定。2014年江蘇省高校“卓越工程師培養(yǎng)計劃”工作交流會、2016年江蘇省高校計算機類與電子信息類品牌專業(yè)建設工作研討會在河海大學常州校區(qū)召開,我校在大會上做主旨發(fā)言,介紹創(chuàng)新型工程科技人才的培養(yǎng)經驗,得到同行專家高度認可。

《中國教育報》以構建創(chuàng)新生態(tài)系統(tǒng),培育實踐創(chuàng)新人才為題,對我校創(chuàng)新工程人才培養(yǎng)工作做專題報道[14]。“e龍隊”受到美國《星島日報》、中央電視臺、《中國青年報》《科學時報》、新華網等國內外媒體的廣泛關注和報道。《新華日報》《揚子晚報》、中國新聞網、中國教育網等媒體先后對人才培養(yǎng)舉措和成績予以大篇幅報道。學生多次代表學校在全國大學生創(chuàng)新論壇、工程教育論壇作主旨交流[15]。

英國蘭彼德大學、韓國韓南大學、澳大利亞麥考利大學、美國北伊利諾伊大學、美國密歇根州立大學及東南大學、南京郵電大學、北京工業(yè)大學、中國地質大學、中國海洋大學等多所高校專家和師生先后來訪,交流創(chuàng)新型工程人才培養(yǎng)的措施、運行機制、企業(yè)工程實踐方式,起到了良好的示范作用。

5 結 語

高等教育的根本任務是培養(yǎng)創(chuàng)新精神和實踐能力的高級專門人才,我國工程教育向來重視創(chuàng)新工程實踐能力培養(yǎng)[16]。我校在原有工程教育改革的基礎上,加大改革力度,主動向服務社會、服務行業(yè)轉變,突出人才培養(yǎng)的創(chuàng)新性、工程性、實踐性,與學校“致高、致用、致遠”的教育理念及人才培養(yǎng)特色具有高度一致性。在踐行工程教育專業(yè)認證“目標導向、學生中心、持續(xù)改進”的教育理念,以實質等效為標準,培養(yǎng)更多滿足社會發(fā)展需要的創(chuàng)新型工程科技人才的工作中取得了一定的成效,但如何以學生為本,真正使每個學生均能成為最好的自己,還有許多方面需要繼續(xù)努力。