從實在太癟到超級隱形

金姬

上世紀80年代,城鎮居民遷徙戶口時,有一個特殊的關系叫作“糧食關系”。糧食關系最終會落實到具體糧店,關系人只能限定在該糧店購糧。對于擁有城鎮戶口的居民來說,“糧食關系”與城鎮戶口同等重要。倘若居民想到另外一個城市工作,除須辦理戶口轉移手續外,還必須辦理“糧食關系”的轉移。沒有糧食關系,等同于沒法吃飯。

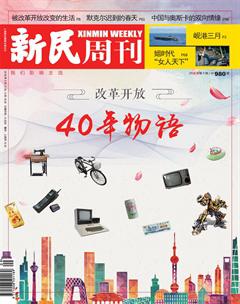

從買什么都要憑票到外匯券風靡一時,從刷卡消費到手機支付……改革開放以來,中國老百姓的錢袋子在40年間發生了翻天覆地的變化——從癟到鼓,從小到大,再從有到無——隨著個人的可支配收入愈來愈高,支付方式愈來愈多且日益便捷,老百姓的獲得感也愈來愈強。

票證時代:有錢沒票?照樣買不到!

如今,只要有錢,就能買遍全球商品。而很多年輕人可能并不知道,中國曾存在過一個特殊的“票證時代”——所有商品皆需“憑票購買”,從煤炭、糧、油、布、肉、蛋,到煙、酒、糖、茶,都實行按人發票。其中,以通行神州大地40年的糧票為代表的票證,給那個時代留下了鮮明的烙印。當時,錢包里的糧票丟了可能比丟錢更要讓家庭主婦哭鼻子呢!

新中國剛成立不久,要自力更生吃飯,必須勒緊褲腰帶。糧食供應無法滿足所有人,只能統購統銷,定點定額供給。糧證是隨著戶口簿辦理的,不管家里有多少人,一個戶口一本糧證。糧食的供應則是按照居民年齡、學齡、工種的不同,供應不同數量的糧食。可以到指定的糧店買糧,也可以兌換成糧票。

1952年8月中國成立了統一負責全國糧食征購和供應工作的糧食部。自1953年國家推行糧食統購統銷政策以后,糧票便成了城鎮居民填飽肚皮的通行證。比如買一碗湯粉,除了交四分錢,還需要交一兩糧票。收取的糧票面額與食品中糧食的重量大致相等。1954年3月1日,政務院發布了《關于實行糧食計劃收購和計劃供應的命令》,自1955年開始我國糧食部首次發行全國糧票,國家對糧食及糧食制品定人定量、計劃供應。

糧票在上海的誕生始于1955年。此后,上海發行了糧票、飼料票、油票、副食品票、日用品票等200多種票證。其中,糧票票面面額從兩錢半到1.4萬斤等共計46個票面,為全國之首。

上海由于人口最多,糧票發行量也最多。糧票比較小,用的是防偽的特殊紙張。上海最小面額“兩錢半”的糧票當時在全國出名。出差到上海的人無不為上海人的精打細算折服。為什么上海會有“兩錢半”糧票呢?原來,上海人喜歡吃的早點是“四大金剛”——燒餅、油條、稀飯、豆漿。當時,一個成年男子的早點往往是兩個燒餅加一根油條。為了使那一根油條不找零,就發明了“兩錢半”的糧票。

當時,上海的糧食部門收回糧票后,工人將收上來的糧票一張張貼到報紙上,然后用毛筆一行行劃掉,再拿到印廠銷毀。在1993年以前,上海市糧食局有1300人負責給全市居民發放每月的糧票。每到每月的20日以后,下個月的糧票由他們送到社區里。當月的糧票若用不完則過期作廢。

上海人比較精明,常會有節余的糧票。在他們的不斷要求下,糧店才答應幫忙代為儲存糧票。那時,上海人很害怕有外地親戚來。一般的職工定額是29斤,自己有時都不夠吃,假如再多一個人,不到月末就會斷炊。

友誼商店南京東路門面。

上世紀80年代,城鎮居民遷徙戶口時,有一個特殊的關系叫作“糧食關系”。糧食關系最終會落實到具體糧店,關系人只能限定在該糧店購糧。對于擁有城鎮戶口的居民來說,“糧食關系”與城鎮戶口同等重要。倘若居民想到另外一個城市工作,除須辦理戶口轉移手續外,還必須辦理“糧食關系”的轉移。沒有糧食關系,等同于沒法吃飯。

因為市場商品的稀缺,那時的票證制度對保障供應、穩定人心起到了重要作用,但同時也給人民生活帶來嚴重不便。

1985年,國家關于糧食統購統銷的政策有了松動,標志性事件是當年元旦,中共中央、國務院發布《關于進一步活躍農村經濟的十項政策》,規定“糧食、棉花取消統購,改為合同定購”。有學者稱,這是真正意義上的中國第一次糧食流通體制改革。

由于全國改革開放形勢的發展,再加上糧食連年豐收,全國許多地方逐步取消了糧食定量供應。1993年4月1日起,按照國務院《關于加快糧食流通體制改革的通知》精神,取消了糧票和油票,實行糧油商品敞開供應。從此,伴隨城鎮居民40年歷程的糧票、油票等各種票證完成了謝幕演出,轉而進入了收藏者的藏冊。

外匯券:風靡一時的“特權貨幣”

當老百姓錢包里用了幾十年的各種票證紛紛退出歷史舞臺轉而成為藏品時,在改革開放初期流行的“外匯券”也結束了歷史使命,只比糧票晚兩年。

改革開放初期,中國的市場供應還非常緊張,國內居民的日常用品還在實行定量供應。來華交流訪問的外國人、歸國華僑和港澳臺同胞不斷增多,為滿足他們在華生活工作的需要,我國興建了一批賓館和商店。由于當時國內禁止外幣流通,為了便于他們在這些場所購物、消費,國務院于1980年4月1日授權中國銀行發行外匯兌換券,也就是百姓口中的“外匯券”。外籍人士須將所持外幣在中國銀行或指定的外匯代兌點兌換成外匯券,并在指定范圍內與人民幣等值使用。離開中國大陸時,他們可以選擇再將外匯券換回美元。

外匯券有100元、50元、10元、5元、1元、5角、1角共7種面值,與人民幣等值,全套總面額為166.6元。外匯券還分1979年版和1988年版兩種,其中1988年版只有100元和50元兩種面值。外匯券背面印有中國風景名勝畫面,如三峽、長城、天壇等。

漸漸地,擁有外匯券不再是外國人的專利。一些大陸居民從他們的海外親戚朋友那里能得到一些外匯券。而一旦擁有外匯券,他們立刻成為同事、鄰居和朋友眼紅的對象,因為外匯券就是出入友誼商店的特殊通行證,能買到進口商品。當時有外國專家形容外匯券是特權貨幣,“如果錢能說話,外匯券的聲音比人民幣大50%”。特別是一些想出國留學或探親的人,尤其需要外匯券來換美元。

當時的外匯券,可以買到許多進口“高檔貨”——人頭馬的洋酒、萬寶路香煙、彩電、瑞士手表。當然,外匯券只能在特定的地方使用,如賓館、友誼商店、免稅店等。外匯券行情曾一路走俏,黑市的兌換價格往往高出同等面值人民幣20%以上。隨之而來的是倒賣外匯券的“黃牛”,在上海被稱為“打樁模子”。

1993年12月29日,國家宣布從1994年元旦開始停止發行外匯券,外匯券從降生之初到退出歷史舞臺,折射出了中國外匯管理體制的變革和發展。外匯券通行的15年間,我國實行了獨特的雙貨幣制度。同時,1994年以前,我國的匯率制度也是雙軌的,直到1994年1月1日,這一雙軌制度被廢除。在雙軌制廢除以前,個人可以用外匯券按官方匯率換美元等貨幣,但如果人們手里只有人民幣,那么他們換美元的需求很難通過正常渠道滿足。在央行宣布1994年匯率并軌、停止發行外匯券后,大陸居民仍然沒有官方渠道去購買美元。

1998年,我國開始逐漸放開個人購匯,國家外管局規定個人因私出境一次可購匯2000美元。2003年9月,這一額度提高到個人因私出境6個月以內為3000美元、6個月以上為5000美元。2005年8月,個人購匯額度再次分別被提升到5000美元和8000美元。直到2006年5月1日,中國實施了年度購匯管理制度,居民每年可購買2萬美元等值外匯。這一額度又在2007年2月1日提高到5萬美元,并沿用至今。

現在的中國老百姓,錢包里雖然沒有了外匯券,但一張雙幣銀行卡就能滿足一切兌換外幣的需求了。更何況,現在人民幣的地位不斷提升,一些國家和地區的民間交易甚至可以直接以人民幣結算。

銀行卡:改變國人生活33年

如果現在隨機打開一個中國人的錢包,你會發現現金不太多,而各種銀行卡卻不少。根據中國人民銀行發布的報告,截至2017年三季度末,全國銀行卡在用發卡數量達到65.18億張,同比增長8.35%,環比增長2.69%。全國人均持有銀行卡4.71張,其中人均持有信用卡0.36張。

難以想象,中國人直到1985年才擁有信用卡——當年3月,位于改革開放最前沿的中國銀行珠海分行在中國內地推出“中銀卡”。不過,首批“中銀卡”發行并不理想,到香港定制了5000張空白卡,第一年只發行了650張,攬存50多萬元,消費70多萬元。

有了雙幣信用卡,外匯券不再有用武之地。

與現在消費者瀟灑刷卡買單不同,那時沒有聯線POS機,持卡人在消費之前,商戶需要人工核對“黑名單”,需要用手工壓卡機,把卡片的凸印信息復寫在簽購單上,還需要填寫金額、證件號碼等,超過限額還要給發卡行打電話索要授權,整個過程比現金消費還麻煩。當時授信額度也較小,銀卡300元、金卡800元。

上海擁有自己的銀行卡是在改革開放十周年之際。1988年12月26日,上海第一臺自動柜員機(ATM機)在工行上海分行營業部大廳正式亮相,同時宣告上海第一張借記卡“浦江卡”問世。當年12月,時任上海市市長的朱镕基將200元錢交予秘書,代為在工商銀行上海分行開戶辦理了浦江卡,成為浦江卡的首位持卡人。

可以說,上海人是通過浦江卡了解銀行的自助服務的。在此之前,上海人還習慣于在柜臺前排著長隊存取錢款,習慣于在發工資的那一天去單位財務科領一個信封。浦江卡發行后最大的用途便是工資轉賬業務,一時間,上海市民持卡在銀行自動柜員機前排隊提取工資的景象,成為眾多上海人對于那個年代的經典記憶。

進入上世紀90年代中期,國家規定一家法人銀行只能推一個品牌,因此浦江卡停發,并逐步換成牡丹系列卡。據悉,浦江卡大約發行了近400萬張,在90年代為培養上海市民電子貨幣意識、推動上海發展做出了重要貢獻。

無論是中銀卡還是浦江卡,發行時都處在工行、農行、中行、建行四大商業銀行“各自為戰”的時代——紛紛以省市分行為單位建設內循環系統,單獨發卡。這樣做雖然調動了各家分行的積極性,但卻導致了銀行與銀行間卡片和終端標準不統一,不僅無法跨行受理,也不能跨地區使用。

為了促進銀行卡的聯網通用,1993年我國啟動了“金卡工程”,到2000年陸續建立了18個城市銀行卡交換中心和一個總中心,部分實現了當地城市的同城跨行通用和部分城市之間的異地跨行通用。2002年3月,中國的銀行卡聯合組織——中國銀聯成立,統一整合18個交換中心資源,標志著我國銀行卡產業開始向集約化、規模化發展,進入了全面、快速發展新階段。

因此,現在國內的銀行卡上往往都有銀聯標志,老百姓身邊的現金也越帶越少。

移動支付:中國模式引領全球

改革開放初期,借記卡、信用卡等國外支付方式通過廣東等沿海地區傳到中國;現在,微信、支付寶等“中國式支付”卻正在引領全球消費者的支付潮流——截至2017年10月底,我國移動支付交易規模近150萬億元,居全球首位。

對于很多中國年輕人而言,出門不用帶錢包,一個手機就夠了。

國人習慣使用移動支付可能源于幾年前的打車軟件燒錢大戰。當時,快的打車接入支付寶,滴滴打車支持微信支付,而為了分享打車優惠的手機用戶就紛紛成為支付寶和微信支付的客戶。再加上阿里在網購方面的不斷促銷以及騰訊的紅包大戰,讓支付寶和微信成為當下國人手機支付的首選。

根據人民網報道,在當下中國,使用過移動支付的人數比例高達77%。而根據易觀統計,在2017年第三季度,中國第三方移動支付交易規模已達約29.5萬億元人民幣,環比增長28.02%。

與此同時,這兩大“中國式支付”也在海外布局——根據螞蟻金服介紹,支付寶在國內有6億多用戶,海外有2.8億支付寶戰略合作伙伴,也就是當地版的支付寶;而微信支付跨境業務支持25個境外國家和地區的接入,支持超過13個幣種交易。

當全球的餐飲、超市、便利店、主題樂園、休閑等各類吃喝玩樂消費場景都能用手機搞定時,“中國式支付”讓全世界都可以對錢包說拜拜了。