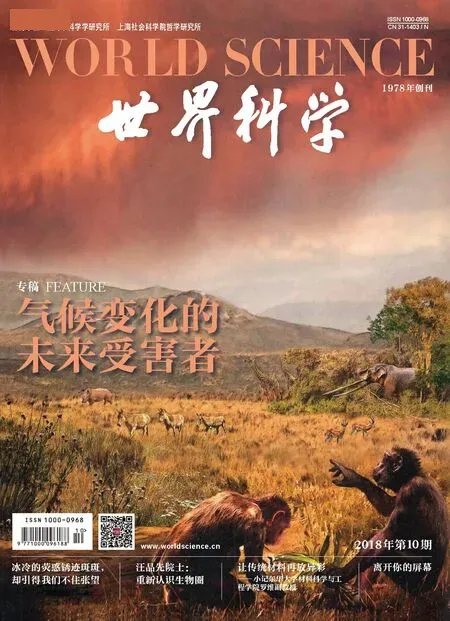

薛定諤貓與生物學鴿子

編譯 李升偉

菲利普·鮑爾(Philip Ball)對《生命是什么?》這本提出了當代分子生物學中許多重要概念的著作進行了重溫和述評。

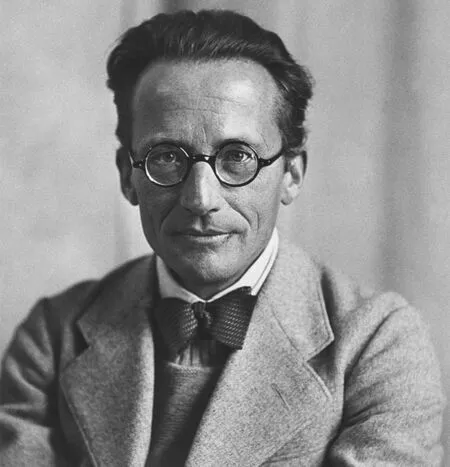

物理學家埃爾溫·薛定諤對于分子生物學提出了許多自己的創見

《生命是什么?》(1944),奧地利物理學家、諾貝爾獎得主埃爾溫·薛定諤(Erwin Schrodinger)利用這個(尚未解決的)問題,提出了一個更具體但同樣具有挑釁性的問題。他問道,是什么讓生命系統與已知的物理定律相悖?他給出的答案現在看來是有先見之明的:生命以指導細胞組織和遺傳的“代碼腳本”而著稱,同時明顯地使生物體能夠暫停熱力學第二定律。

這些想法鼓舞了公眾和一些科學界名人,但也激怒了其他人。盡管它們的成分并非原創,但這一構想出色地預見了弗朗西斯·克里克和詹姆斯·沃森1953年的發現,他們發現了DNA的雙螺旋結構是如何編碼基因的。正如克里克當年寫給薛定諤的信中所說,他和沃森“都受到了這本小書的影響”。

《生命是什么?》這本書優雅而平易近人,是由薛定諤在第二次世界大戰期間、于1943年在都柏林圣三一學院發表的一系列廣受歡迎的公開演講講稿組成的。當奧地利被納粹德國吞并時,薛定諤被流放,他被邀請到愛爾蘭幫助建立都柏林高級研究所。2018年9月份,圣三一學院以“生物學的未來”為題盛大慶祝薛定諤發表《生命是什么?》75周年。

自20世紀30年代以來,生物學已經從一個很大程度上描述性的科學轉變為一個關注機制的科學。由于遺傳學家托馬斯·摩爾根對果蠅進行的研究,研究人員開始從基因傳遞的角度來理解遺傳,即設想成染色體上排列的大分子。許多人認為基因是蛋白質。然而,就在薛定諤準備演講的時候,微生物學家奧斯瓦爾德·埃弗里卻在發現證據,證明它們是核酸。因此,《生命是什么?》在科學意義上和社會政治意義上都陷帶來了一個混亂的時期。

薛定諤小心翼翼地踏入這些跨學科領域。他宣稱自己是一個“天真的物理學家”,思考著生命是如何維持自己的生命并在不同的世代之間穩定地傳遞基因突變的。他在量子力學方面的研究為他贏得了1933年的諾貝爾獎,但這并不是他評論生物學的資格。在生物學領域,薛定諤此前除了對視覺生理學的探索之外,幾乎沒有表現出任何興趣。可以說,這種天真是這本書的優點和缺點的來源。

書名中的謎題源自物理學家和化學家當時是如何認為分子世界完全由統計行為控制的。在詹姆斯·克拉克·麥克斯韋和路德維希·玻爾茲曼的經典分子物理學中,原子運動是隨機的。從數不清的原子的平均行為中可以發現精確而有力的物理定律,例如那些將溫度、壓強和氣體體積聯系起來的定律。

在這種情況下,一個特定的宏觀結果——一種表型,一個生物體可觀察到的遺傳特征——是如何從分子水平上的單個基因突變中產生的?這里,也許是薛定諤貓的精靈,形成于1935年,它的宏觀生死取決于一個量子事件。數學家羅杰·彭羅斯在談到這個思想實驗時說,“如果薛定諤在寫作《生命是什么?》一書時一定程度上想到這個問題,我也不會感到驚訝。”看著遺傳特征(比如歐洲哈布斯堡王朝成員常見的突出的下頜),薛定諤問道,該等位基因是如何“幾個世紀以來不受熱量運動無序傾向的干擾”的?

在這里,他引用了另一位前量子物理學家馬克斯·德爾布呂克的實驗,德爾布呂克利用高能輻射誘發基因突變,使他能夠估算出約1 000個原子的基因大小。薛定諤聲稱,對于“合法的活性”——持久的遺傳性——來說,這似乎太小了,無法在統計波動面前持續存在。但他斷言量子力學可以解釋這個問題。分子中的原子通常可以以許多種穩定的方式排列,每種構型都有相應的能量,這就是薛定諤對不同基因等位基因的設想。但它們之間的“量子躍遷”通常會受到高能屏障的抑制。

他接著提出,這種基因編碼分子(他是那些懷疑它們是大型蛋白質的人之一)在其構型中有足夠的潛在多樣性,可以編碼大量信息,而且這種多樣性可以提供細胞的“代碼腳本”。每個原子的位置很重要,但模式不會重復——因此他將分子描述為非周期(不規則)固體。這不是一個全新的想法;1935年,德爾布呂克提出了類似的建議。生物學家赫爾曼·穆勒和霍爾丹獨立地提出,染色體可能作為它們自身復制的模板,就像新的晶體層在已有的晶體層上形成一樣。

薛定諤承認,所有這些都沒有回答“遺傳物質是如何工作的”這個更深層次的問題——也就是說,它是如何在發育和新陳代謝中被使用的,使一個有機體能夠每時每刻建立和維持自己,就像薛定諤所說的“四維空間時間模式”,但是他從熱力學的角度提出了這個問題。

這不是能量的問題(生物體的能量攝入和產出必須平衡,否則它們就會燃燒),而是熵的問題,這是衡量原子無序程度的指標。熱力學第二定律表明,在所有的變化過程中熵都必須增加。但是生物以某種方式延緩了熵增現象。正如薛定諤所說,它們以“負熵”為食,利用“負熵”維持細胞結構和功能的組織,同時通過加熱環境來支付它們的熱力學費用。

他無法指出的是,它們是如何開采負熵的。他被迫提出,在生命系統中,“我們必須準備好找到一種新的物理定律。”如今,似乎不需要如此極端的解決方案。

他的分析缺少的概念是信息。20世紀四五十年代,克勞德·香農的信息論和諾伯特·維納的控制論開始填補這一空白,盡管直到最近研究人員才開始了解信息在生物學中的真實特性。正如薛定諤關于負熵的談話所暗示的,生命是開放系統中一個不平衡秩序的口袋,而DNA密碼只是維持它的一部分。很遺憾薛定諤沒有接觸到物理學家利奧·西拉德關于麥克斯韋之妖的研究。麥克斯韋之妖是一個思想實驗,揭示了如何利用分子水平的信息來消除熵失調,而分子水平的信息在宏觀上看起來只是統計學噪聲。

更重要的是,薛定諤通過想象它的讀數直接映射到表型上,給了他的代碼太多的代理。這不是它的工作原理:你不能讀懂人體器官在基因組中的排列。信息的作用是作為一種資源,而不是一步一步的指南。要獲得意義,它必須有背景:細胞的歷史和環境。追蹤表型是如何在基因相互作用和環境中產生的,這是現代基因組學的關鍵難題。

在《生命是什么?》的影響下,克里克、西摩·本澤和莫里斯·威爾金斯等幾位物理學家成為有影響力的生物學家。但是,從當代的評論來看,并沒有跡象表明許多生物學家理解薛定諤的代碼腳本作為一種活躍的有機體程序的真正意義。在新興的分子生物學科學中,有些人持批評態度。萊納斯·鮑林和馬克斯·佩魯茨都曾在1987年薛定諤出生100周年之際譴責過這本書。鮑林認為負熵是對生物學的“負面貢獻”,并指責薛定諤對生命熱力學的“模糊和膚淺”的處理。佩魯茨抱怨說,“他書中真實的東西并不是原創的,即使是寫書的時候,大多數原創的東西也不是真的。”

雖然這些判決是無情的,但也并非沒有實質內容。那么,為什么這本書如此有影響力呢?修辭理論家利亞·切卡雷利(Leah Ceccarelli)認為,這要歸功于薛定諤的寫作風格:他成功地架起了物理學和生物學之間的橋梁,而沒有給予任何特權。薛定諤關于生命熵平衡的思想可以被看作是研究生物特權,如復制、記憶、衰老、表觀遺傳修飾和自我調節,如何被理解為不可忽視環境的非平衡復雜性過程的先驅。令人感興趣的是,環境和偶然性的類似考慮現在被認為是量子力學的核心,其思想是糾纏、退相干和語境。這是否不僅僅是巧合,我們還言之過早。

資料來源 Nature