感受數學之美:聚焦批判性思維

江蘇省新沂市新安小學 張長梅

一、創造氛圍,敢于批判

日常教學中,根據學生的心理特點和認知水平營造批判氛圍,是有效學習活動的基礎。以教材為載體,設計自主學習、故事、游戲、操作等活動準備,激發學生對學習材料的興趣。

如在教學蘇教版四年級上冊《認識垂線》一課時,筆者設計導學單如下:

自學課本解決兩個問題:1.什么叫互相垂直?(你是怎樣理解“互相”的意思的)2.什么叫垂線?什么叫垂足?

學生條分縷析,各有各的見解,尤其對教材中的“彼此”等詞匯進行了解釋,為兩條直線的關系提供了更為感性的認識。學生在觀察教材第89頁的三個互相垂直的生活實例時,第一個畫框就遭遇了滑鐵盧,找不到畫框中哪兩條邊互相垂直。

一個學生到黑板上畫了一個直角:“老師,我想問你一個問題,這個叫互相垂直嗎?”“這是個好問題,孩子們,你們覺得呢?”

生1:我覺得是,因為兩條線的確互相垂直了。

生2:我覺得不是,因為這是一個直角,那個點是直角的頂點,角的兩條邊是射線,而不是直線,互相垂直的交點叫垂足,名字就不一樣。

生3:我來畫給大家看,把這兩條邊都延長,你看,不就是互相垂直嗎?(如下圖)

直角是剛剛學過的知識,而教材呈現的三組相交線都是相交后出頭的,學生有這樣的疑惑其實很正常。把問題再拋給學生,給學生充分的時間和空間辨析,更是求真的唯一途徑。教材中呈現的原話是“兩條直線相交成直角時,這兩條直線互相垂直”,根據“直線”的定義提出疑問是寶貴的。學生在一層一層的辯論中,得出這兒的“直線”也可以理解為直的線,教材中的概念被學生延伸為:“兩條線段相交成直角時,這兩條線段互相垂直”“兩條射線相交成直角時,這兩條直線互相垂直”,只要相交成直角的現象就是垂直。學生在辨析、交流中逐漸明理,促進了批判性思維的形成,感受數學的理性、嚴密。

二、致知在格物,學會批判

有效的批判需要方法的指導,如詞義的比較、解題的策略、數學語言的轉換、教材知識與現實生活的差異、知識的生長點與障礙點、數學知識的運用等方面,都是批判的“證供”。

生:不能,因為它沒有平均分。

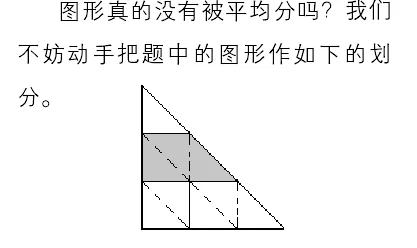

師:真的沒有被平均分?要不要動手分一分?

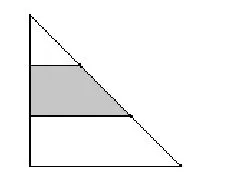

生1:我們可以這樣分一分(開始畫圖,如下)看!這一分,涂色部分是也就是

師:他是利用切一切的方法,想法獨特,誰還能換一種思維?

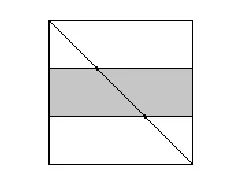

生2:還可以用補一補的方法,像這樣(如下圖),中間的陰影部分占整個圖形的那么,這一半的陰影部分就占了三角形的

蘇霍姆林斯基說過:“在人的心靈深處,總有一種根深蒂固的需要,這就是希望自己是一個發現者、研究者、探索者。”解決圖形類問題的時候,最常用的是“隔補法”進行轉化。提出一個問題,根據數學解決問題的能力現狀提高要求,順勢而為,求異而不求同,讓數學批判性思維得到有效發展。

三、學會叩問,理性批判

批判性思維產生于對問題的深層次認知,是學生學習過程中對學習材料的分析、判斷、反思、校正、調整的一種數學品質。因此,當學生的質疑思維被激發,課堂異常活躍,影響到教學目標的達成時,教師需要幫助學生對問題進行歸類整理,把問題引導到教學目標上來。

如在教學《認識垂線》的第二課時,畫垂線時,小組展示垂線畫法產生了很大的爭議,教材的標準畫法竟然遭到了一些孩子的“嫌棄”。

生1:我只需要用一把三角尺就可以畫已知直線的垂線,一條直角邊和已知直線重疊,另一條和A點重合就好了,根本不需要多此一舉。

生2:我不同意。用直尺和已知直線重疊,只需要移動三角尺就行了,如果你把三角尺畫斜了,不就畫得不標準了嗎?用兩把尺子更保險,更嚴謹。

生3:我也覺得要用兩把尺子更保險,萬一手動了,就會畫歪了。

生2:你說的是萬一、如果,可是我們如果沒有如果,就把三角尺放好了,根本不會出現這樣的情況,只有笨孩子才需要兩把尺子。

生4:你是在強詞奪理,這個方法無法保證畫得很標準。三角板沿直尺,就像沿著軌道平移一樣,多了一把尺子,就更保險了,支持更保險方法的請舉手支持我!

師:有理有據,有法可依,各有各的道理。條條大路通羅馬,你覺得你的方法和其他方法相比有什么顯著的優點和缺點?還能怎樣改進?要一語中的。

總之,在數學學習中,創造一個讓學生放下心理包袱的環境是成功的關鍵,再在學習過程中給予學生方法的指導,提高批判的質量,長此以往的浸潤,才會有助于學生批判性思維的養成及創新人格的形成。