不同水稻品種發芽期耐鹽性評價

鄭崇珂,張治振,周冠華,謝先芝

(山東省水稻研究所,山東 濟南 250100)

水稻(OryzasativaL.)是世界上最重要的糧食作物之一,對于保障糧食安全至關重要[1]。有研究表明水稻起源于淡水沼澤植物,是鹽中度敏感的作物[2]。土壤鹽堿化已經成為制約水稻生產的重要因素,威脅糧食安全。中國約有鹽堿地一億公頃,同時約有五分之一的稻田受到鹽堿侵害,嚴重制約中國農業綜合生產能力的提高和農業可持續發展[3]。因此開展耐鹽性強的水稻品種的篩選和選育,對于開發利用鹽堿地具有重要的現實意義。

種子發芽階段極易受到周圍環境的影響,鹽脅迫是干擾種子發芽的重要因素。植物能否在鹽堿地生長決定于種子是否能耐受住發芽期間的鹽脅迫[4]。山東省黃河三角洲地區有50多萬公頃鹽堿地亟待開發利用。根據水稻的生長習性,它已成為鹽堿地開發和利用的先鋒作物。然而目前該地區種植的水稻品種在整個生育期內仍需大量淡水來不斷地洗鹽和壓堿,否則會造成嚴重減產甚至絕收。因此,對現有水稻品種進行耐鹽性鑒定篩選,挖掘水稻本身的耐鹽能力,同時篩選高耐鹽品種或種質資源,可為黃河三角洲鹽堿地的開發利用和水稻耐鹽育種提供有力保障。

1 材料與方法

1.1 材料

試驗材料為山東省東營地區廣泛種植的水稻品種圣稻14、圣稻18、圣稻19、臨稻11、臨稻19、新稻18、津稻263、香粳9407、淮稻5號、鹽豐47和鹽粳456,以越光為鹽敏感對照,以海稻86為耐鹽對照。所有材料均為2017年秋季收獲,同等條件保存。

1.2 試驗方法

參考祁棟靈等[5]種子耐鹽堿性鑒定方法。隨機選取飽滿種子各50粒,蒸餾水沖洗干凈,均勻置于墊有濾紙的培養皿中,加入5、10、12、15 g/L NaCl鹽水浸泡,蓋好培養皿蓋,置于30℃恒溫箱中催芽,每天用鹽水原液洗滌一次,以淡水為對照。種子置于培養皿中即作為發芽試驗開始,每天觀察種子發芽情況,并更換溶液,以胚根明顯突破種皮為發芽標準,第4天和第10天記錄發芽情況。重復3次。

1.3 測定指標

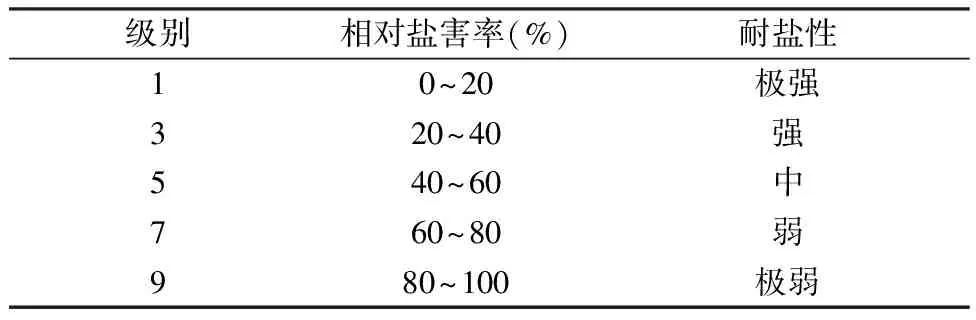

采用發芽勢、發芽率和相對鹽害率等指標進行耐鹽性評價。以15 g/L NaCl單鹽處理的種子發芽率為標準,以相對鹽害率20%的級差分為1~9 級進行評價,分級標準見表1[5]。上述有關指標的計算方法如下:

發芽率(%)=(發芽粒數/供試粒數)×100;

發芽勢(%)=(第4天正常發芽種子數/供試種子數)×100;

相對鹽害率(%) = (對照發芽率-處理發芽率)/對照發芽率×100。

表1 相對鹽害率分級標準

1.4 芽長、根長和根數測定

每處理隨機選取20 粒種子,發芽第10天時測量其芽長和根長并計算相對根長和相對芽長。

相對根長=鹽處理平均根長/對照平均根長;

相對芽長=鹽處理平均芽長/對照平均芽長。

1.5 數據分析

采用Microsoft Excel 2010對數據進行統計分析與做圖。

2 結果與分析

2.1 不同鹽濃度對水稻發芽率的影響

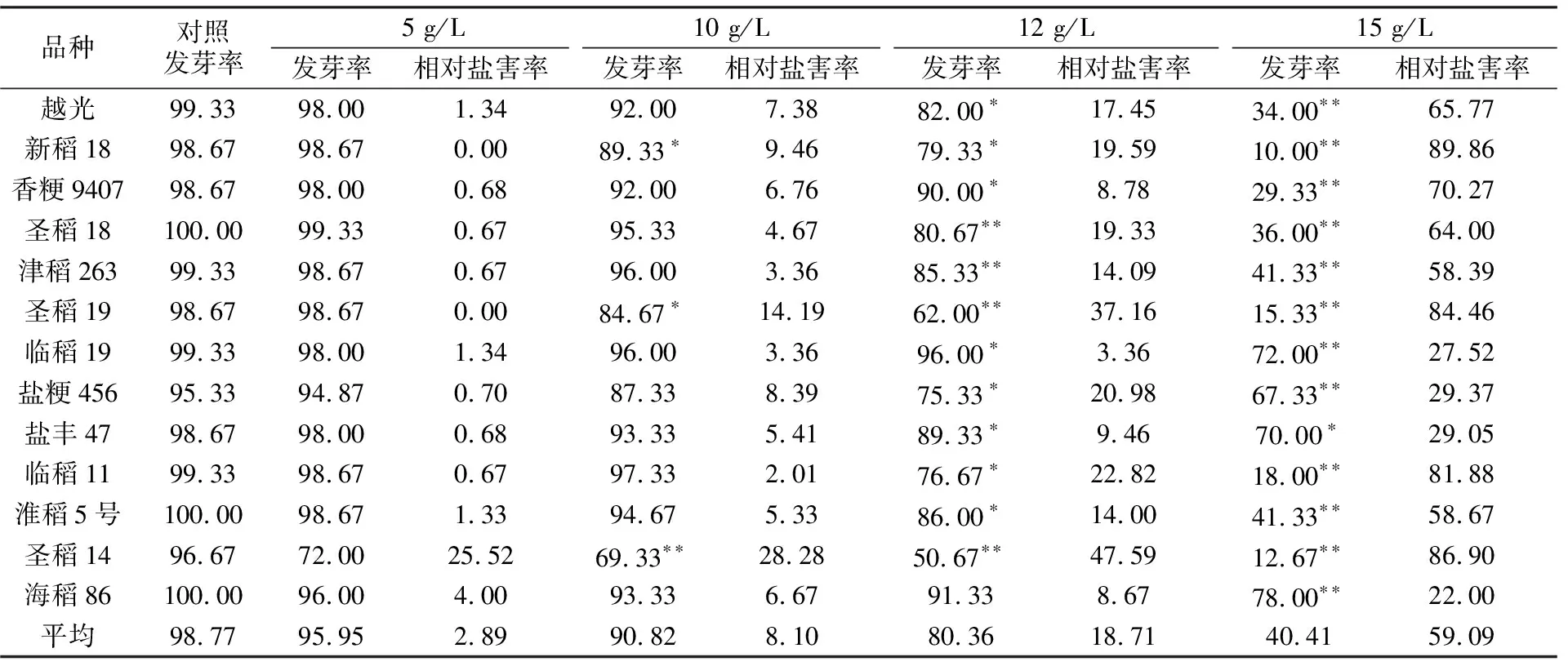

根據表2可以看出,隨著鹽濃度升高,參試水稻品種的發芽率表現出下降趨勢,當鹽濃度達到15 g/L時,除鹽豐47發芽受到顯著影響外其它所有品種均受到極顯著抑制。發芽10天時,鹽濃度15 g/L處理相比對照平均發芽率降低58.36個百分點,而鹽濃度5 g/L 時只降低2.82個百分點,鹽濃度10 g/L時降低7.95個百分點,鹽濃度12 g/L時降低18.41個百分點。說明低鹽度下水稻種子發芽期受鹽脅迫的影響不明顯,高濃度處理對發芽影響極顯著。

鹽濃度15 g/L處理下相對鹽害率較低的材料為海稻86、鹽豐47、鹽粳456 和臨稻19,其相對鹽害率分別為22.00%、29.05%、29.37%和27.52%(表2),均屬于耐鹽性強級別,津稻263和淮稻5號屬于中等耐鹽,越光、圣稻18和香粳9407屬于耐鹽性較弱,其余材料則屬于極弱。

2.2 不同鹽濃度對水稻發芽時間的影響

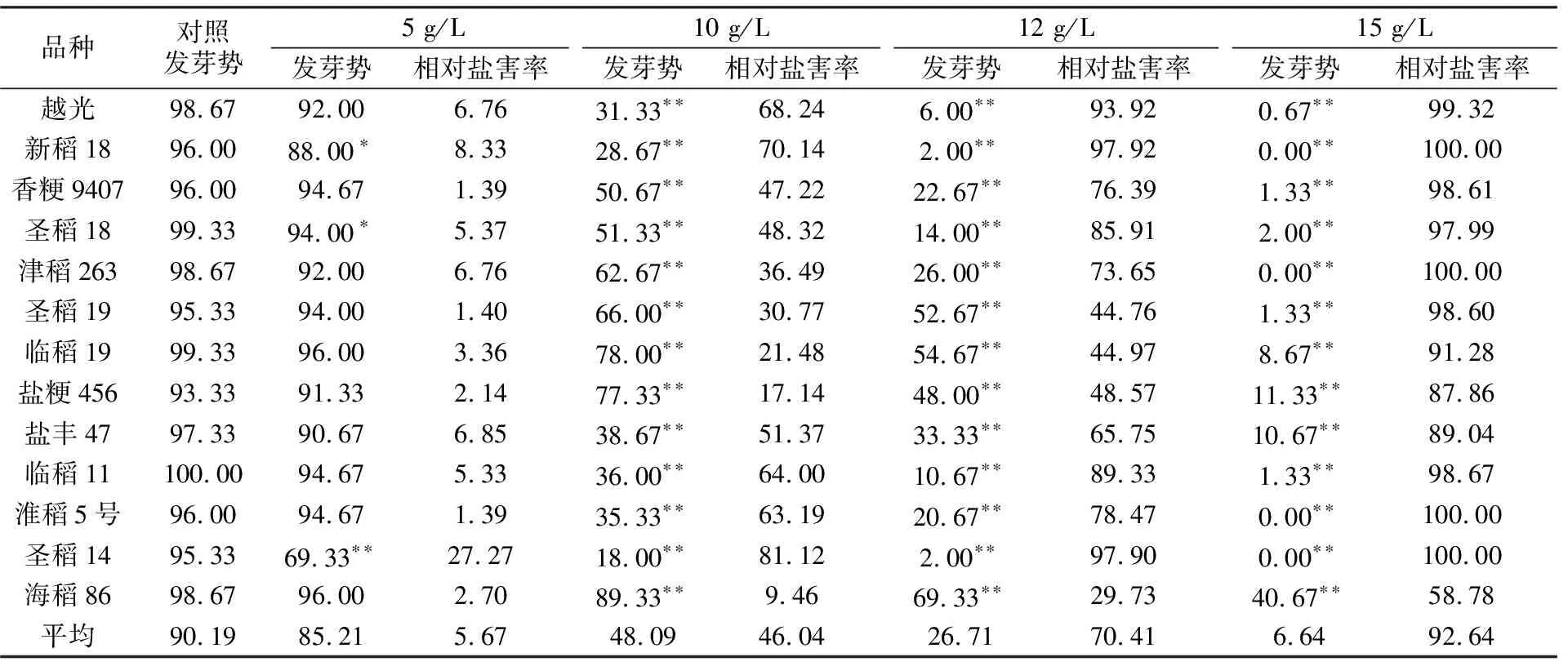

隨著鹽濃度增加,參試品種開始發芽時間逐漸推遲,發芽過程延長,發芽勢降低(表3)。不同水稻品種發芽時間差異較明顯,5 g/L鹽濃度處理發芽4 天時總發芽數除圣稻14(69.33%)和新稻18(88.00%)外均能達到90.00%;而到10天時最終發芽率除圣稻14(72.00%)外其它均能達到90.00%以上,占參試品種總數的92.30%。10 g/L 鹽濃度處理發芽4天時發芽勢達50.00%以上的品種有7個,10天時最終發芽率達到80.00%以上的品種為12 個,占92.30%。12 g/L 鹽濃度處理4天時發芽勢達到50.00%的品種有圣稻19、臨稻19和海稻86,而鹽豐47和鹽粳456的發芽勢分別為33.33%和48.00%;10天時最終發芽率達80.00%的品種為8個,占61.53%。

表2 不同鹽濃度處理10 天時水稻種子的發芽率和相對鹽害率 (%)

注:“*”“**”分別表示0.05、0.01水平差異顯著,下同。

15 g/L鹽濃度處理4天時發芽勢只有海稻86達到40.67%,鹽粳456、鹽豐47和臨稻19分別為11.33%、10.67%和8.67%;10天時發芽率達到60.00%以上的品種為海稻86、鹽豐47、鹽粳456和臨稻19,占參試品種的30.77%。

綜上結果,隨著鹽濃度增加,各水稻品種的發芽時間逐漸推遲。海稻86、鹽豐47、鹽粳456、臨稻19相比其它品種,發芽快而且整齊,表現出較強的芽期耐鹽性,相對鹽害率較低。其余品種芽期耐鹽性則較差。

表3 不同鹽濃度處理4 天時水稻種子的發芽勢和相對鹽害率 (%)

2.3 不同鹽濃度對水稻幼根與芽生長的影響

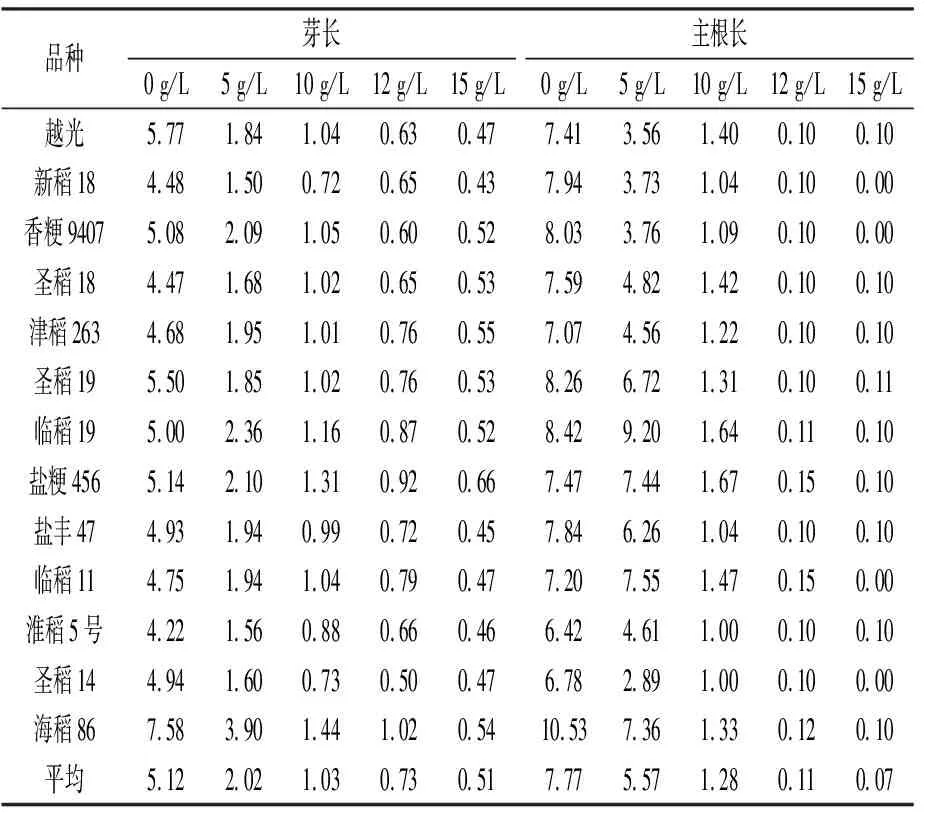

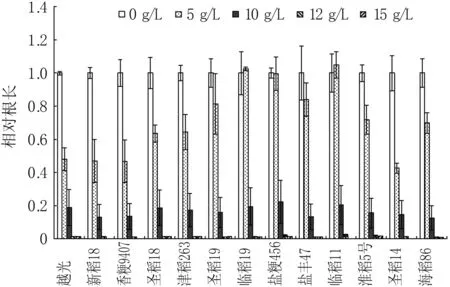

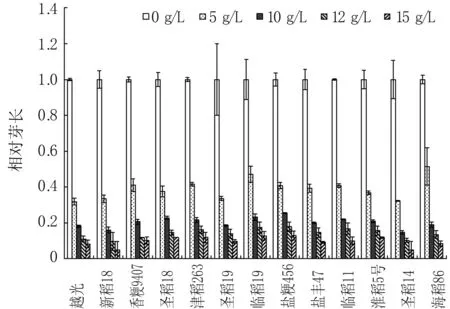

前人研究表明,低濃度鹽脅迫對發芽具有一定刺激作用[9]。本試驗中低鹽度(5 g/L)處理10 天時,所有品種的芽長均低于未脅迫處理的,平均短3.10 cm;有2個品種(臨稻19和臨稻11)的主根長大于對照。鹽濃度10 g/L時,所有品種的芽長均受到明顯抑制,芽長比對照平均減少4.09 cm;所有品種的主根長也受到明顯抑制,平均比對照減少6.49 cm。鹽濃度12 g/L 和15 g/L時,所有水稻品種的芽長和根長都顯著下降,降幅分別為90.34%和99.10%(表4、圖1、圖2)。

綜上結果,鹽脅迫對水稻品種的主根長和芽長具有較強的抑制作用,隨鹽度增加抑制越明顯,當鹽度超過10 g/L時抑制達極顯著。

表4 不同鹽濃度處理各水稻品種的芽長、主根長 (cm)

圖1 不同鹽濃度下各水稻品種相對根長

圖2 不同鹽濃度下各水稻品種相對芽長

3 討論與結論

3.1 鹽脅迫對水稻種子發芽率的影響

發芽率是評價種子發芽的常用指標,反映了種子活力,也是實現農業穩產的基礎[10,11]。利用種子萌發期進行耐鹽性鑒定,既方便又能夠鑒定出品種耐鹽特性。本研究結果表明,鹽處理明顯抑制種子的萌發率和萌發速率。低鹽度下,隨著處理時間的延長,抑制作用逐漸減弱,隨著鹽濃度升高,發芽率下降趨勢明顯。15 g/L鹽溶液對水稻各品種的發芽均具有較強的抑制作用。有報道指出低濃度NaCl 促進種子發芽[9],本研究中未發現該現象,可能是本試驗起始濃度相對較高導致。而有些品種發芽初期與中后期對鹽脅迫的反應不一致(鹽豐47 和鹽粳456初期耐鹽性并不突出但后期表現較強耐鹽性),這與前人的研究結果類似[9,12],表明強耐鹽水稻品種在低鹽濃度脅迫下的耐鹽機理可能與一般水稻品種存在差異性。

黃河三角洲地區有50多萬公頃未利用的鹽堿地和100多萬公頃中低產田,是我國后備耕地資源最豐富的地區,但由于土壤含鹽較高難以開發利用。多年來的實踐證明,種植水稻是鹽堿地改良最經濟有效的途徑。經過多年的水稻種植,能夠使重度鹽堿地改良為中、輕度鹽堿地,最終改良為穩產高產田,因此,選育高耐鹽水稻品種是鹽堿地開發首要條件。由于水稻生長習性、黃河三角洲地區的氣候特點以及輕簡化栽培的要求,水稻品種發芽期耐鹽性至關重要。因此,對黃河三角洲地區種植的一些水稻品種進行發芽期耐鹽性鑒定就顯得尤為重要。由于鹽脅迫對水稻品種發芽的影響很容易受環境影響而引起差異,因此本研究采用相對鹽害率反映鹽脅迫條件下受鹽害的程度。本研究中,發芽快而且整齊的水稻品種為臨稻19、鹽豐47和鹽粳456,這三個品種表現出較強的芽期耐鹽性,相對鹽害率較低;其次為津稻263和淮稻5號,耐鹽性中等;其余品種芽期則對鹽較敏感,易受到鹽脅迫傷害,相對鹽害率大。

3.2 鹽脅迫對水稻種子幼根與芽生長的影響

水稻耐鹽性是十分復雜的遺傳性狀,往往由多個基因調控,受環境影響較大。目前對水稻耐鹽性的評價主要通過表型指標(根長、芽長、存活率、死葉率等)和生理生化指標(Na+/K+含量、脯氨酸含量、丙二醛含量等)進行判斷[13]。本研究采用發芽期的根長和芽長對收集的水稻品種進行發芽期耐鹽性鑒定。鹽溶液對水稻品種根長和芽長的脅迫較為明顯,隨著鹽濃度的升高,水稻的芽長和根長均呈明顯下降趨勢。不同濃度之間變化較大,但基本呈現出鹽濃度越高抑制越明顯的趨勢。但耐鹽性較好的水稻品種在低鹽濃度下表現出根長變長,這可能是由不同的水稻品種其耐鹽分子機制不同所導致[5]。

3.3 水稻品種發芽期的耐鹽性綜合評價

綜上分析可知,鹽溶液濃度在15 g/L 時,各品種之間的發芽率和相對鹽害率差異明顯。因此,以15 g/L 鹽濃度作為劃分耐鹽級別的適宜濃度,將參試品種劃分為5 個耐鹽等級,其中臨稻19、鹽豐47和鹽粳456為3 級(強耐鹽),津稻263和淮稻5號為5 級(中等耐鹽),其余材料為弱耐鹽。本研究收集的水稻品種未鑒定到耐鹽性極強者。本試驗只在實驗室中對這些品種的發芽特性進行了研究,對于其耐鹽脅迫特性的生理機制、田間抗鹽性以及耐鹽的分子機制仍需進一步探討。

臨稻19、鹽豐47和鹽粳456已經廣泛應用于農業生產,但是隨著種植年限延長,品種逐漸退化,這就要求我們選育新的更好的耐鹽品種。因此下一步要廣泛收集和鑒定水稻耐鹽種質資源,開展耐鹽水稻品種培育,為鹽堿地的開發和利用提供有力的品種支撐。