玉米芯栽培雞腿蘑病蟲害防控關鍵技術研究

郭惠東,任鵬飛,任海霞,曲玲,黃春燕,萬魯長

( 山東省農業科學院農業資源與環境研究所/農業農村部廢棄物基質化利用重點實驗室,山東 濟南 250100)

雞腿蘑[Coprinuscomatus(Mien.ex Fr.)S.F.Gray]俗稱雞腿菇,又名牛糞菌、毛頭鬼傘等,隸屬于真菌界擔子菌門(Basidiomycota)傘菌綱(Agaricomycetes)傘菌目(Agaricales)鬼傘屬(Coprinus)。雞腿蘑菇體潔白、細嫩可口、營養豐富,被譽為舌尖上的美味佳肴。子實體干品中蛋白質含量25.4%,脂肪2.9%,粗纖維7.1%,總糖56.2%,灰分12.0%;含有20多種氨基酸,氨基酸總量18.8%。此外雞腿蘑還具有較好的保健和藥用價值,其味甘性平,有益脾胃,清心安肺,助消化,降血糖,提高人體免疫能力等功效,是一種藥食同源、極具開發前景的草腐性珍優食用菌[1-3]。

我國從20世紀80年代開始栽培,目前在山東、江蘇、浙江、河南、上海等地已形成規模化生產。由于雞腿蘑種植規模大、生產周期短、品種管理混亂、原料配方復雜多變、發酵技術滯后、出菇環境及管控措施粗放、濫用劇毒高殘留農藥等原因,特別是我國北方以玉米芯為主料栽培區,競爭性雜菌污染、病蟲害連年高發且逐年加重[4],制約了雞腿蘑產業的新舊動能轉換和實施鄉村食用菌產業振興的健康發展。近年來,對以玉米芯為主料栽培配方優化、抗病抗逆性品種篩選和創新集成輕簡化發酵技術、出菇模式、新型覆土材料等雞腿蘑防控病蟲害栽培關鍵技術進行試驗研究與探索,以期為雞腿蘑栽培提供相應技術參考。

1 材料與方法

1.1 供試菌株

供試菌株為雞蘑1號、雞蘑2號、特白33、特白36、川雞1號、土洞1號共6個菌株,由山東省農業科學院農業資源與環境研究所食用菌種質資源保藏中心提供。以上菌株均為我國北方地區尤其山東及周邊省份的主推品種。

1.2 新型覆土材料的制備

新型覆土材料由田園細土和改性牛糞渣組成。田園細土應挖取土表0.3 m以下無根、無雜、無污染的清潔土壤,打碎暴曬2~5天后過7~10目篩成直徑0.5~1 cm的細小土粒備用。改良牛糞渣應從奶牛或肉牛養殖場選取新鮮無霉變、無雜質牛糞,經水洗后加入除臭去粘改性劑,攪拌均勻后固液分離[5],得到的固形物經自然晾曬發酵后備用。備用的田園細土和改良牛糞渣按2∶1的比例(質量比)充分混勻,然后用1%~2%的石灰水調至pH 7.0~7.5, 最后調節覆土材料的含水量至45%備用。新型覆土材料總孔隙度高、結構疏松、持水性強、團粒結構好且穩定,持水率可達85%~90%、酸堿度適中、含少量腐殖質和臭味假單胞桿菌等有益微生物菌群且成本低廉。

1.3 病蟲害的檢測與計算方法

雞腿蘑病害主要包括發菌期病害和出菇期病害。其中發菌期雜菌污染率的計算方法為:處理小區污染面積(或污染袋數)占同一小區污染面積(或污染袋數)的比率;出菇期病害發病程度的計算方法為:處理小區內發病子實體個數占同一小區子實體總數的比率。蟲害程度的檢測與計算方法為:各處理小區用60目防蟲網完全隔離,形成密閉空間,空間內均勻分布懸掛3~5張粘蟲黃板,檢測統計每個密閉空間內黃板上的總蟲頭數。抗蟲率(%)=(對照區活蟲頭數-其它處理區活蟲頭數)/對照區活蟲頭數×100。病蟲害發生程度調查統計均為前二潮菇,三次重復取平均值。

1.4 試驗設計與方法

1.4.1 雞腿蘑抗病抗逆菌株優選試驗 供試菌株的母種培養基為PDA培養基;原種和栽培種培養基均為:棉籽皮85%,麩皮10%,石灰3%,石膏2%,含水量65%左右;栽培料配方為:玉米芯80%,棉籽皮10%,麩皮5%,生石灰2.5%,石膏1%,尿素0.5%,過磷酸鈣1%,含水量70%。對初選的6個菌株進行活化、復壯、三級擴繁,挑選剛發滿菌且長勢旺盛、純度高、菌齡一致的菌種用于出菇試驗。

試驗利用輕簡化發酵技術對栽培料進行發酵[6,7]。采用聚乙烯菌袋不脫袋覆土栽培模式,筒膜規格為60 cm× 50 cm×0.05 cm,按三層菌種兩層料層播方式裝袋接種,接種量15%左右,裝料厚15~18 cm,折合干料2.5 kg。

雞腿蘑具有不覆土不出菇的特性,菌絲長滿菌袋后5天左右選用新型覆土材料進行覆土,總覆土厚度以3~5 cm為宜。覆土分2次進行效果最好,即先在料面上覆一層厚2~3 cm的覆土材料,3~5天后待菌絲長出覆土層,再覆1~2 cm的覆土材料。然后向覆土層澆水,以一次性澆透為宜,蓋上報紙或黑色塑料膜保濕發菌。發菌、出菇、采收等正常管理且條件一致[7]。每品種三次重復,每重復50袋,隨機排列,統計前二潮菇總產量取平均值,計算子實體轉化率并進行差異顯著性分析。觀察并記錄各菌株栽培料中菌絲長速長勢、子實體性狀及抗病抗逆效果[8]。

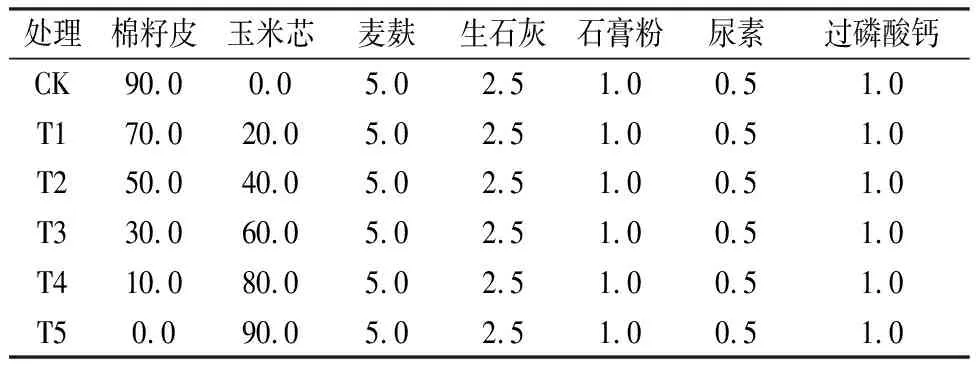

1.4.2 玉米芯為主料栽培雞腿蘑配方優化試驗 傳統的雞腿蘑栽培多以棉籽皮、酒糟等為主料,但原材料價格逐年上漲且居高不下,栽培效益逐步下滑。近年來隨著我國北方地區玉米種植面積規模化快速發展,玉米芯量大集中,資源化利用程度低且價格低廉。為明確玉米芯能否部分甚至全部替代棉籽皮等傳統主料栽培雞腿蘑,根據雞腿蘑的生理特性及栽培料的成分分析特設以下配方處理[9],見表1。

表1 玉米芯為主料栽培雞腿蘑不同培養料配方設計 (%)

1.4.3 新型覆土材料對雞腿蘑病蟲害防控效果試驗 菌絲長滿菌袋后準備覆土出菇,覆土材料設2個處理,處理T1為傳統田園細土,處理T2為新型覆土材料,制備方法見1.2。供試菌株為雞蘑1號。發酵工藝、裝袋規格及栽培出菇模式同1.4.1。在其它栽培管理條件一致的情況下觀察并記錄不同覆土材料處理對雞腿蘑出菇時間、病蟲危害程度、產量及商品性的影響。每處理三次重復,每重復50袋,隨機排列。統計前二潮菇總產量取平均值,計算生物轉化率。

2 結果與分析

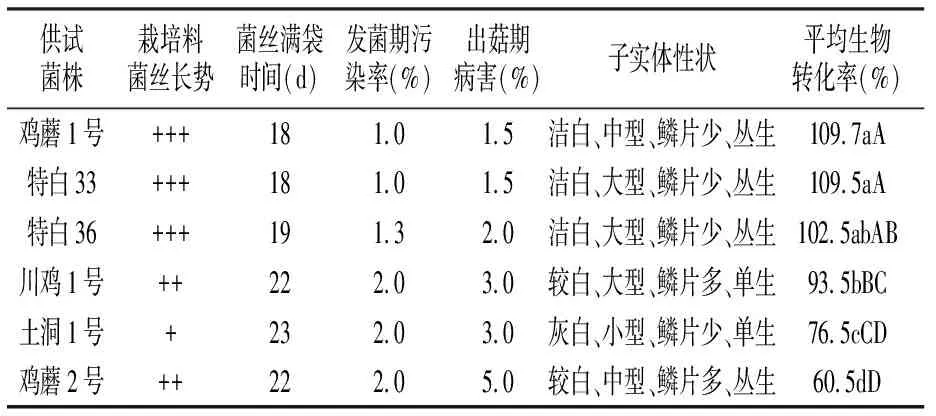

2.1 不同雞腿蘑菌株抗病抗逆性優選試驗結果

由表2可知,雞腿蘑6個不同菌株菌絲長勢、長速、出菇時間、子實體顏色及個體大小等生物學特征各有差異。其中菌株雞蘑1號、特白33、特白36菌絲濃白、粗壯、長勢強、長速快、產量高,發菌期雜菌污染率和出菇期病害低且基本一致,分別為1.0%、1.0%、1.3%和1.5%、1.5%、2.0%。菌株雞蘑1號產量最高,其次為特白33、特白36,生物轉化率分別為109.7%、109.5%、102.5%。川雞1號、雞蘑2號菌絲長勢一般,發菌時間較長,發菌期雜菌污染率較高;土洞1號菌絲長勢最差,發菌時間最長,而雞蘑2號菌株出菇期病害最重;川雞1號、土洞1號、雞蘑2號3個菌株的生物轉化率較低,分別為93.5%、76.5%、60.5%。由此可見菌株雞蘑1號、特白33、特白36可作為我國北方地區抗病抗逆性強、優質高產的首選品種。

表2 不同菌株生物學特性、產量及抗病抗逆性

注:①“+++”表示菌絲濃白、粗壯、長勢強;“++”表示菌絲較白、稀疏、長勢一般;“+” 表示菌絲灰暗、稀疏、長勢弱。②表中不同大小寫字母分別表示在0.01和0.05水平上差異顯著。③生物轉化率(%)﹦鮮菇產量/干料重×100。下同。

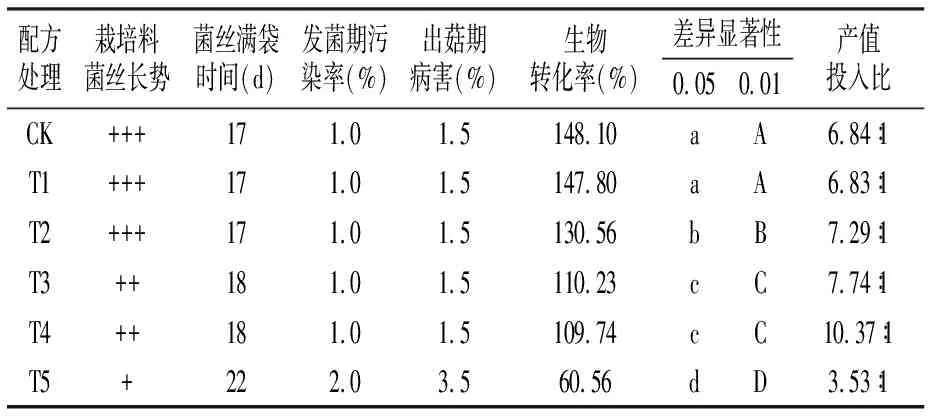

2.2 玉米芯為主料栽培雞腿蘑配方優化試驗結果

由表3可知,在添加玉米芯的所有配方中栽培雞腿蘑均能結實生長,其中CK、T1、T2三個配方處理栽培料菌絲濃白、粗壯、長勢強、發菌速度快;污染率和出菇期病害低,分別均為1.0%和1.5%,產量高。T3、T4兩個處理菌絲長勢一般,菌絲滿袋天數延長1天,產量略低,但污染率和出菇期病害與前三個處理均在同一水平。配方處理T5,玉米芯全部替代棉籽皮時,菌絲長勢最差,發菌速度最慢,污染率和出菇期病害最重且產量最低;由于其商品性差、產量低導致產值減半,產值投入比最低。

由表3還可看出,在所有配方處理中,當玉米芯添加比例逐步提高到80%時(處理T4),雖其菌絲長勢一般,滿袋時間延長一天,產量略低,轉化率為109.74%,但菌絲污染率和出菇期病害沒有升高,依然保持在1.0%和1.5%,而且產值投入比最高,達到10.37∶1,效益最大化。

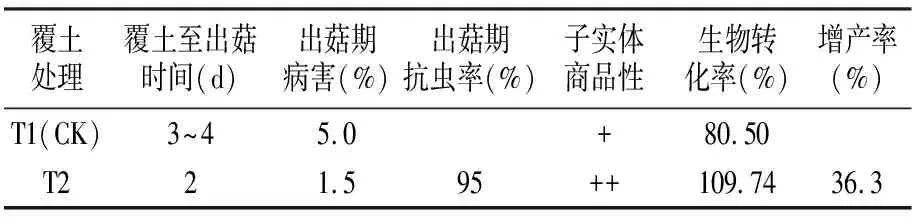

2.3 不同覆土材料對雞腿蘑病蟲害防控效果

覆土是雞腿蘑栽培的關鍵環節,覆土材料的好壞直接影響出菇的產量與品質,決定著栽培的成敗。覆土期正是雞腿蘑發菌結束準備進入出菇期的關鍵節點,也是進入病蟲害高發期的關鍵時刻,因此覆土材料及覆土技術的優化創新對雞腿蘑出菇期病蟲害的防控就顯得尤為重要。由表4可知,傳統覆土出菇時間長、病蟲害嚴重、產量低且商品性差。新型覆土材料出菇早、商品性好,產量比傳統覆土提高36.3%;出菇期病害發生率為1.5%,比對照降低3.5個百分點;出菇期抗蟲率高達95%,抗逆抗病蟲性效果顯著。

表3 不同配方處理對雞腿蘑菌絲長勢、抗病抗逆性、產量及效益的影響

表4 不同覆土材料對雞腿蘑病蟲害防控效果

注:“++”表示子實體潔白圓潤,個頭大,蓋厚,鱗片少,菌柄粗壯;“+” 表示子實體灰白,菌柄細長,多畸形,易開傘,商品性差。

3 結論

3.1 供試的6個雞腿蘑菌株雖然只是眾多雞腿蘑菌株的一部分,但作為我國北方地區尤其山東及周邊省份的主推品種,其抗病抗逆性卻存在差異。試驗結果表明雞腿蘑菌株雞蘑1號、特白33、特白36菌絲濃白粗壯、發菌快、長勢強,子實體潔白圓潤、中大型,菌柄粗、菌蓋厚、不易開傘,可作為我國北方地區抗逆抗病蟲性強、優質高產的首選品種。

3.2 在雞腿蘑栽培實踐中,除優選抗逆抗病蟲性強的菌株外,栽培基料配方合理優化并精準配制和創新覆土材料等關鍵技術也是雞腿蘑病蟲害防控特別是綠色防控的有效手段。試驗結果表明,當玉米芯替代棉籽皮的添加比例逐步提高到80%時,雖然菌絲長勢一般,滿袋時間延長一天,產量略低,轉化率為109.74%,但菌絲污染率和出菇期病害沒有升高,依然保持在1.0%和1.5%,而且產值投入比最高,達到10.37∶1,效益最大化。新型覆土材料出菇早、商品性好,產量比傳統覆土提高36.3%;出菇期病害發生率為1.5%,比對照降低3.5個百分點;抗蟲率高達95%,抗逆抗病蟲性效果顯著。