鹽堿地不同種植類型棉田主要病蟲(chóng)害發(fā)生及防治效益研究

馬惠,楊軍,張延霞,辛承松,林香青

(1. 山東省水稻研究所,山東 濟(jì)南 250100;2. 濱州市農(nóng)業(yè)局,山東 濱州 256600;3. 山東棉花研究中心,山東 濟(jì)南 250100)

棉花是耐鹽先鋒作物[1],隨著植棉技術(shù)的不斷提高,鹽堿地植棉已成為中國(guó)棉花主要生態(tài)類型之一[2]。我國(guó)植棉區(qū)內(nèi)約有鹽堿地17 × 106公頃,開(kāi)發(fā)潛力巨大[3]。病蟲(chóng)害是影響棉花產(chǎn)量和質(zhì)量的重要因素[4]。鹽堿地植棉區(qū)一直以一熟制純春棉種植為主,近年來(lái)棉田的耕作制度、種植結(jié)構(gòu)和生產(chǎn)條件等都有新變化,種植類型也隨之增加,而不同種植類型棉田病蟲(chóng)害的發(fā)生危害也不盡相同。本研究對(duì)鹽堿地不同種植類型棉田主要病蟲(chóng)害進(jìn)行系統(tǒng)調(diào)查和針對(duì)性防治,通過(guò)測(cè)產(chǎn)比較不同種植類型棉田的效益,為鹽堿地棉花病蟲(chóng)害防治提供理論依據(jù)和技術(shù)指導(dǎo)。

1 材料與方法

1.1 試驗(yàn)設(shè)計(jì)

試驗(yàn)設(shè)在東營(yíng)市東營(yíng)區(qū)牛莊鎮(zhèn)岳家村。2015年對(duì)套作、輪作、純作3種種植類型棉田病蟲(chóng)害情況進(jìn)行初步觀察,在此基礎(chǔ)上于2016年以魯7619為供試品種,以不同種植類型即套作、輪作、純作為不同處理進(jìn)行試驗(yàn)。套作田為麥棉套種,于5月10日播種,種植密度為6.75×104株/hm2,小麥于6月10日收獲。輪作田為玉米、棉花輪作。純作田是連續(xù)種植5年的棉田。輪作、純作田于4月27日播種,種植密度為6.75×104株/hm2。每個(gè)種植類型設(shè)正常防治處理和不施殺蟲(chóng)殺菌劑對(duì)比處理。每處理設(shè)置三個(gè)重復(fù),共18個(gè)小區(qū),小區(qū)面積30 m2,6行區(qū),肥水管理均統(tǒng)一進(jìn)行。

1.2 調(diào)查方法

1.2.1 病害調(diào)查 苗期病害調(diào)查于5月底定苗前進(jìn)行,每小區(qū)隨機(jī)拔取50株棉苗,檢查根莖受病菌侵染情況,完全無(wú)病斑的為健株,有病斑或病死苗計(jì)為感病株,計(jì)算病株率;參考中華人民共和國(guó)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)GB/T 17980.93—2004[5]調(diào)查方法和分級(jí)標(biāo)準(zhǔn)計(jì)算病情指數(shù)。

枯萎病與黃萎病分別于6月下旬和8月中下旬發(fā)病高峰時(shí)進(jìn)行調(diào)查。選發(fā)病最重的一次調(diào)查結(jié)果進(jìn)行統(tǒng)計(jì),計(jì)算病株率與病情指數(shù)。調(diào)查方法和分級(jí)標(biāo)準(zhǔn)參考中華人民共和國(guó)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)GB/T 17980.92—2004[6]。

鈴病的調(diào)查于9月上旬進(jìn)行,每塊棉田調(diào)查3個(gè)樣點(diǎn),每個(gè)樣點(diǎn)連續(xù)調(diào)查10株棉花,按單株記錄爛鈴數(shù),計(jì)算平均單株?duì)€鈴及爛鈴率。

1.2.2 害蟲(chóng)調(diào)查 在各害蟲(chóng)發(fā)生盛期調(diào)查,每小區(qū)五點(diǎn)取樣,每點(diǎn)調(diào)查十株,每種害蟲(chóng)調(diào)查1 ~ 3次,記錄害蟲(chóng)的種類、數(shù)量。苗蚜于5月底6月初進(jìn)行調(diào)查;伏蚜于7月下旬進(jìn)行調(diào)查;棉葉螨于6月下旬到8月下旬進(jìn)行調(diào)查;棉盲蝽于7月下旬到9月上旬進(jìn)行調(diào)查;薊馬于7月下旬到9月中旬進(jìn)行調(diào)查;煙粉虱于7月下旬到9月中旬進(jìn)行調(diào)查。

1.2.3 產(chǎn)量調(diào)查 于10月下旬棉花收獲時(shí)測(cè)產(chǎn),比較鈴重、鈴數(shù)、單產(chǎn)。

1.3 數(shù)據(jù)處理

調(diào)查所得數(shù)據(jù)用Microsoft Excel 2003進(jìn)行統(tǒng)計(jì)。

2 結(jié)果與分析

2.1 主要病害發(fā)生情況

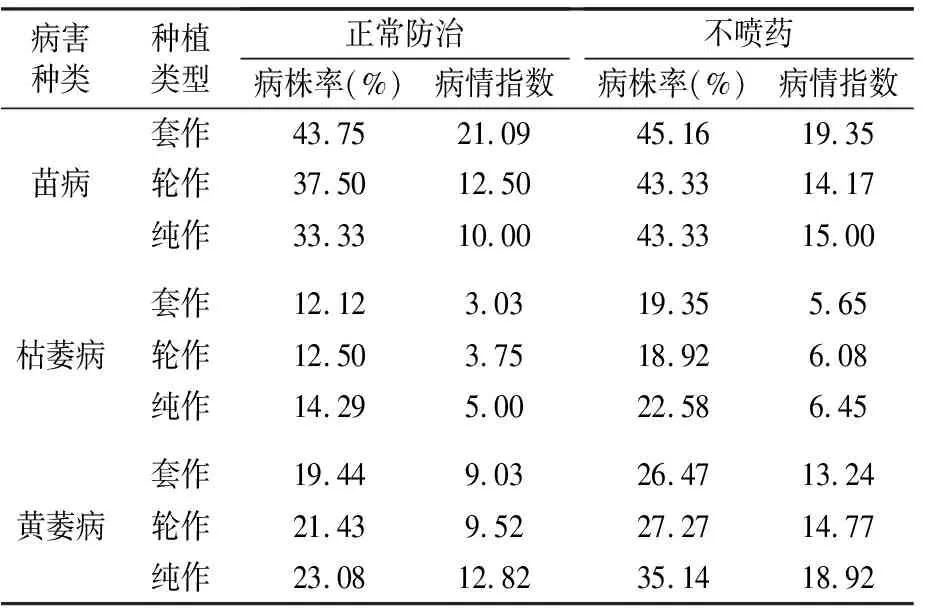

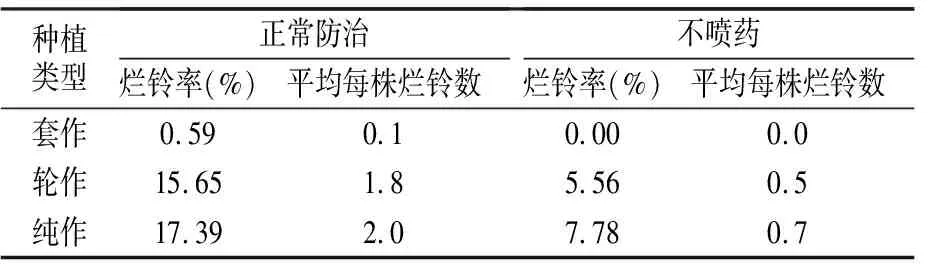

本年度各種植類型地塊病害發(fā)生均較輕。苗病的病情指數(shù)以套作的最高,輪作和純作的差別不大;正常防治地塊的病株率以套作的最高,輪作次之,純作的最低,而在不噴藥地塊,三個(gè)種植類型的病株率差別不大(表1)。這可能由于調(diào)查時(shí)間偏晚,套作地塊正值苗病盛發(fā)期,而輪作、純作田苗病已過(guò)盛發(fā)期。不同種植類型棉田枯萎病發(fā)生均很輕,正常防治棉田都達(dá)到高抗水平,不噴藥棉田達(dá)抗枯萎病水平。不同種植類型棉田黃萎病發(fā)生也較輕,套作、輪作正常防治棉田都達(dá)高抗水平,純作達(dá)抗黃萎病水平。三種種植類型不噴藥棉田的黃萎病病情指數(shù)均有所提高,但也達(dá)抗黃萎病水平。正常防治棉田中,套作棉田的鈴病很輕,僅有個(gè)別爛鈴,輪作和純作田每株有1 ~ 2個(gè)爛鈴;不噴藥棉田中棉株下部結(jié)鈴極少,因此僅有個(gè)別爛鈴或不成熟鈴(表2)。

表1 不同種植類型棉田苗病、枯萎病和黃萎病發(fā)生情況

表2 不同種植類型棉田鈴病發(fā)生情況

2.2 主要害蟲(chóng)發(fā)生情況

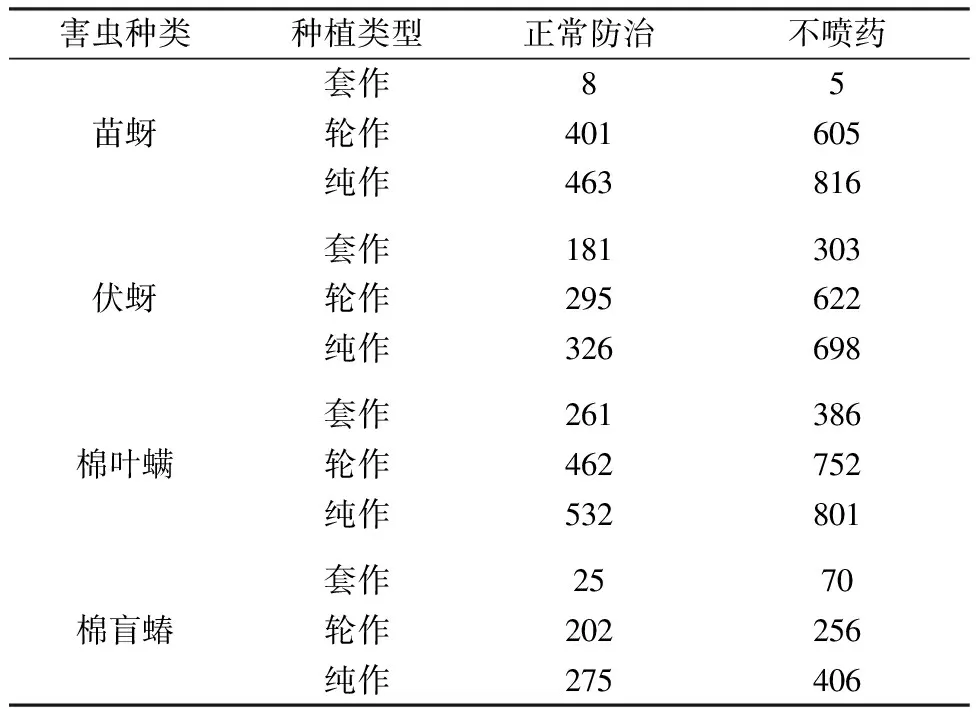

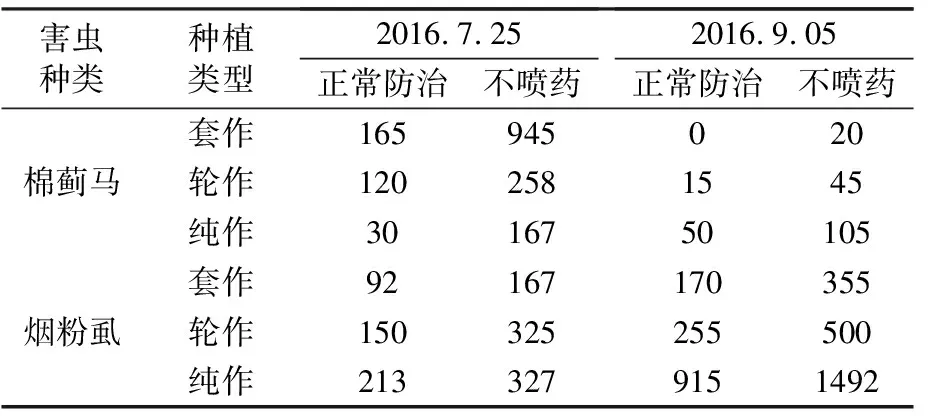

在各害蟲(chóng)發(fā)生高峰時(shí)調(diào)查,均已達(dá)到防治指標(biāo)。但由于2016年7—8月雨水較多,害蟲(chóng)整體發(fā)生不重,主要害蟲(chóng)有苗蚜、棉葉螨、伏蚜、棉盲蝽、薊馬和煙粉虱等(表3、表4),棉鈴蟲(chóng)的幼蟲(chóng)和卵量都極少。不同種植類型棉田中各害蟲(chóng)發(fā)生差別較大。苗蚜、棉葉螨、伏蚜、棉盲蝽和煙粉虱的發(fā)生量均以純作的最高,輪作次之,套作最少。7月25日調(diào)查的薊馬以套作棉田最多,其次為輪作田,純作田最少;9月5日調(diào)查時(shí)以純作田最重,輪作田次之,套作田最少。從危害情況上看,純作和輪作田重于套作田,其原因可能是7月25日時(shí)套作田棉株長(zhǎng)勢(shì)更有利于薊馬取食,薊馬進(jìn)行了寄主選擇轉(zhuǎn)移。各不同種植類型不噴藥棉田中各害蟲(chóng)發(fā)生危害均顯著比其正常防治棉田的重,多以純作的最重,輪作次之,套作最輕。

表3 不同種植類型棉田苗蚜、伏蚜、棉葉螨和棉盲蝽發(fā)生量

注:表中數(shù)值為25株棉株上的害蟲(chóng)頭數(shù)。下表同。

2.3 對(duì)棉花產(chǎn)量的影響

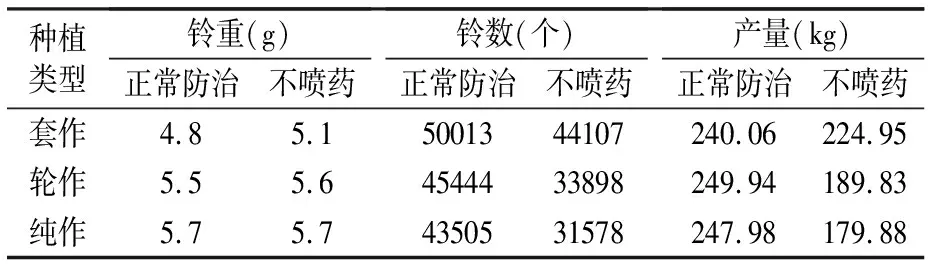

正常防治情況下,各種植類型的產(chǎn)量相當(dāng),套作的鈴數(shù)最多,但鈴重最輕,純作的鈴數(shù)最少但鈴重最大。不噴藥小區(qū),各種植類型的產(chǎn)量均有所下降,輪作和純作的降幅較大,其產(chǎn)量明顯低于套作(表5)。

表4 不同種植類型棉田棉薊馬和煙粉虱發(fā)生量

表5 不同種植類型棉田產(chǎn)量

注:以666.7m2計(jì),下表同。

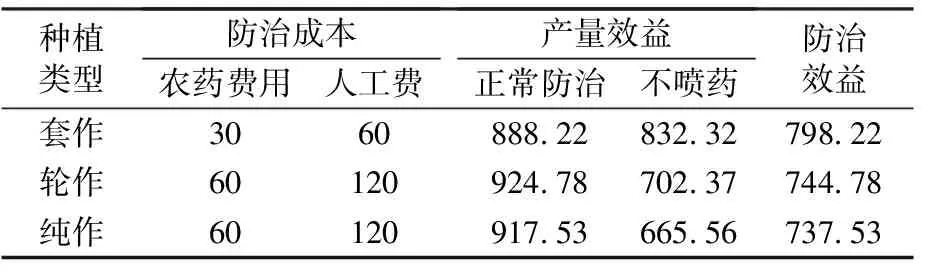

2.4 不同種植類型棉田病蟲(chóng)害防治效益比較

由表6可知,套作正常防治每666.7m2農(nóng)藥費(fèi)用為30元,人工費(fèi)60元,合計(jì)90元;輪作和純作農(nóng)藥費(fèi)用為60元,人工費(fèi)120元,合計(jì)費(fèi)用180元。三種種植類型正常防治棉田的產(chǎn)量效益以輪作最高,純作次之,套作最低,但三者差別不大。防治效益以套作的最高,分別比輪作和純作的高7.18%和8.23%。三種種植類型不噴藥棉田的產(chǎn)量效益以套作的最高,分別比輪作和純作高18.50%和25.06%。與不噴藥對(duì)照相比,純作的防治效益增加10.81%,輪作棉田增加6.04%,而套作田防治效益降低4.10%,這是由于套作棉田中病蟲(chóng)害較輕,導(dǎo)致成本高于產(chǎn)量增加產(chǎn)生的效益。

表6 不同種植類型棉田病蟲(chóng)害防治效益 (元)

3 討論與結(jié)論

隨著我國(guó)農(nóng)業(yè)種植結(jié)構(gòu)調(diào)整以及抗蟲(chóng)棉大面積種植,加上全球氣候因素變化等原因,棉田病蟲(chóng)害發(fā)生了巨大變化,發(fā)生規(guī)律日漸復(fù)雜[7]。目前,危害棉花的主要病害有苗病、枯萎病、黃萎病和鈴病等,主要害蟲(chóng)有棉蚜、棉葉螨、棉盲蝽、煙粉虱和棉薊馬等[8]。本研究中,鹽堿地三種不同種植模式棉田病害整體發(fā)生偏輕。害蟲(chóng)發(fā)生程度不同,純作田發(fā)生最重,其次為輪作田,套作田發(fā)生最輕。

純作和輪作的正常防治田分別比不噴藥棉田產(chǎn)量提高37.86%和31.67%,按2016年棉花收購(gòu)價(jià)格計(jì)算,每666.7m2產(chǎn)值分別提高251.97元和222.41元。去除防治成本,每666.7m2效益分別提高71.97元和42.41元。可見(jiàn),鹽堿地純作和輪作田病蟲(chóng)害的危害仍是影響產(chǎn)量的主要因素。套作正常防治田的產(chǎn)量比不噴藥棉田提高6.72%,產(chǎn)值僅提高55.9元,而防治成本為90元,防治效益(666.7m2)反而下降34.1元。因此套作田病蟲(chóng)害防治要根據(jù)實(shí)際發(fā)生情況,綜合權(quán)衡防治成本和產(chǎn)量提高的關(guān)系,達(dá)到減藥不減效益的目的。

綜上,套作田經(jīng)濟(jì)效益明顯高于輪作田和純作田,輪作田比純作田稍好。因此鹽堿地麥棉套作是符合供給側(cè)改革背景下棉花生產(chǎn)穩(wěn)定發(fā)展的好路徑[9]。