中美貿易摩擦問題探析

方宇悅

(南京第二十九中學,南京210036)

一、引言

英國經濟學家大衛·李嘉圖(David Ricardo)的比較優勢理論為國際間的分工與協作提供了理論基礎,此后相當長的時間內國際分工愈發精細、國際合作機制逐漸完善,國際貿易總量增長迅速,這為世界經濟發展提供了強勁動力。然而,隨著貿易全球化的發展,由于自然資源、貿易制度等存在差異,世界范圍內各國國際收支會產生局部結構性失衡,由此導致貿易摩擦時有發生。特別是,近年來在“美國優先”戰略思想指導下,貿易保護主義抬頭,“逆全球化”暗潮涌動,國際收支的不平衡被大肆渲染,從而引致國際貿易摩擦不斷。鑒于中國巨額外匯儲備以及中美間長期存在的貿易失衡,美國始終認為中美之間的貿易是在不平等的條件下進行的,因此主動挑起事端,提出了對從中國進口商品提高關稅的方案。與此相對應,中國也制定了相應的反制措施。當前,從經濟總量來看美國與中國分別為世界第一大經濟體與第二大經濟體,中美之間的貿易摩擦給世界經濟發展帶來了許多不確定性因素,對此問題進行深入剖析與研究并提出切實可行的方案,具有極為重要的理論與現實意義。

二、中美貿易摩擦事件及成因

(一)中美貿易摩擦事件

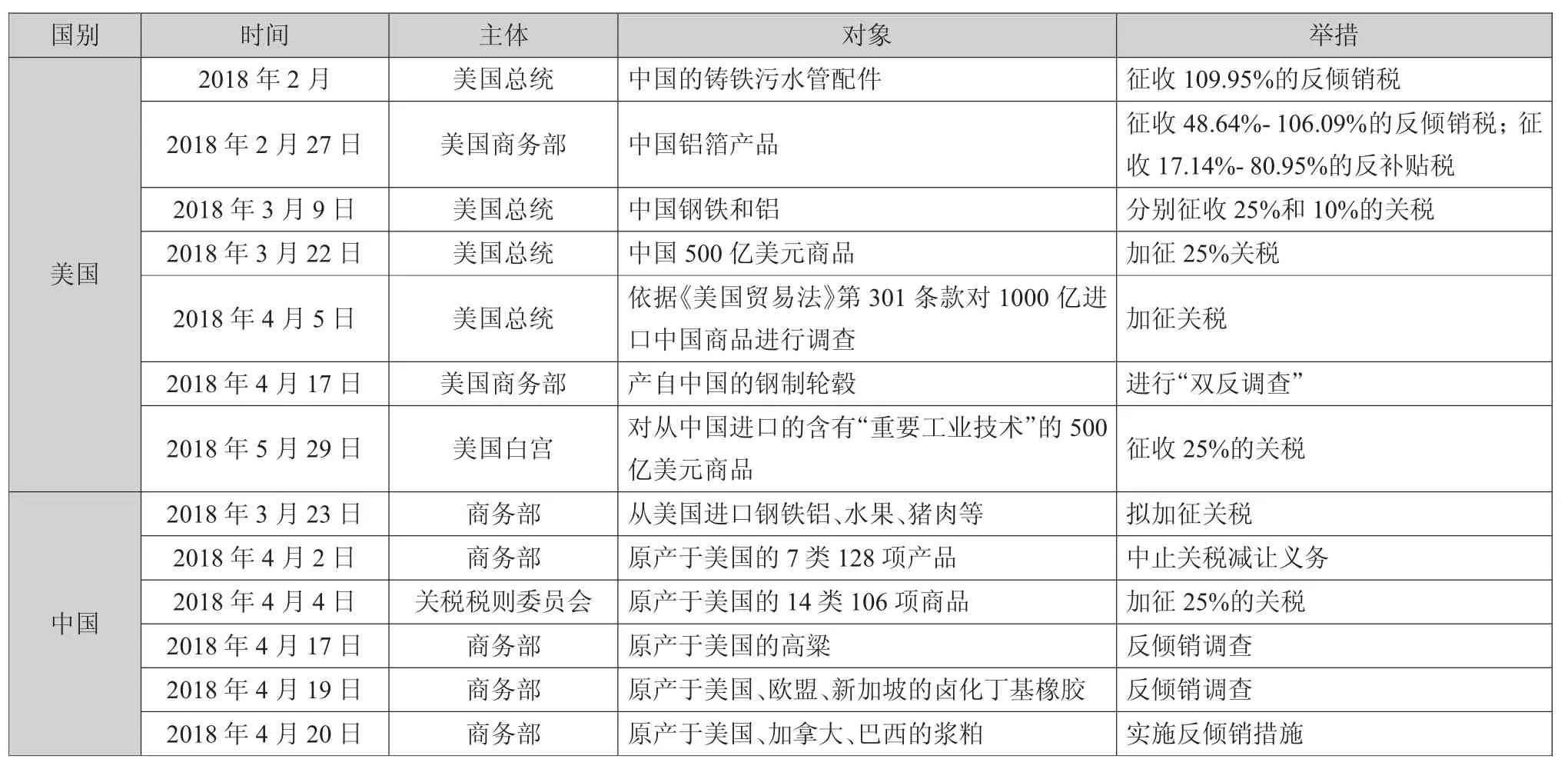

中美貿易摩擦并非是近來才有的現象,而是中國改革開放后隨著綜合國力的增強時有發生。如,在1990年代美國就曾三次啟用“特別301調查”對中國政府所制定與實施的政策和措施進行調查;進入2000年后,中國經濟高速增長、對外合作持續強化,而美國企業、參眾兩院以及總統卻頻繁以傾銷、壟斷、操縱匯率、利益受損等為由挑起中美貿易爭端。這些事件在世界經濟一體化、貿易全球化的背景下,經過溝通與磋商已得到有效化解。然而,2018年的中美貿易摩擦卻是發生在與以往不同的背景下。近年來,在“美國優先”發展戰略下,美國相繼退出了多個曾經維護國際貿易秩序的“多邊貿易協議”與多邊貿易體系,甚至不惜采取對從其傳統盟友(歐盟、加拿大、日本等)進口部分商品增加關稅的措施。在美國單邊主義行動中,中國當然不可能受到豁免。自2018年2月起,美國相繼宣布了對從中國進口商品增收關稅的措施,中國采取了相應的反制措施。雙方的具體策略見表1。

表1 2018年中美貿易摩擦事件

由表1所列示的事件時間節點可知,在2018年中美貿易摩擦中最先挑起事端的是美國,此后中國采取了一些列富有針對性的反制措施。注意到,在此次中美貿易摩擦產生后兩國政府并沒有消極等待,而是進行了積極的經貿磋商,其間在解決貿易摩擦思路上達成了一定程度的共識,并采取了一系列切實可行的措施,以暫時管控貿易摩擦,但分歧依舊存在。

(二)中美貿易摩擦產生的原因

1.“美國優先”戰略舉措

盡管自“比較優勢理論”提出以來,國際間的分工日益精細,國際協作也日益密切,并推動國際貿易持續深化,但“逆全球化”的思潮始終存在,貿易保護主義時有抬頭,這從零星爆發的國際間貿易爭端可見一斑。2007年美國爆發的次貸危機引發了2008年美國金融危機,這場危機給美國經濟帶來了巨大沖擊,并使美國認識到,僅僅靠虛擬經濟堆砌起來的社會經濟體系是不實的,所呈現出來的只是“虛假的繁榮”。于是,美國提出了重新振興制造業的計劃以及具體步驟,而近年來“美國優先”的發展思路是這一計劃的升華與具體體現(吳光宇和李曌宇,2018)。當前,美國經濟復蘇強勁,失業率降至4%以下,“美國優先”發展思路的實踐價值已初步得到顯現。為了進一步鞏固并擴大已經取得的“美國優先”發展成果,美國對中國長期存在的貿易逆差就成為美國挑起貿易爭端的現實理由。

2.中國外匯儲備的增長

改革開放以來,中國的外匯儲備從1978年的1.67億美元增加到2017年的31399億美元(2014年38430億美元,最高峰時接近4萬億美元),具體見圖1。

圖1 中國外匯儲備變化趨勢圖(1978-2017)

圖1顯示,在1978-2014年間,我國外匯儲備持續增長,此后雖有所振蕩但仍保持較大規模的絕對額。外匯儲備是指一國政府與機構為應對國際支付而持有的外匯資產。引致外匯儲備增加的主要渠道有兩個,一是經常項下的貿易順差,二是資本與金融項下的對外舉債。美國認為,在中國資本項目尚未完全開放的條件下,外匯儲備增長的主要源泉還是經常項下的順差。因此,常常指責中國利用人民幣匯率調整與不對稱的涉外經濟政策向其輸出了大量商品,并在一定程度上沖擊其第二產業,影響美國的就業與社會的穩定(張瑋,2018)。在此理念驅使下,美國主動挑起中美貿易爭端就變得可以理解。事實上,隨著中國近年來持續深化改革開放,金融市場對外開放的程度不斷加大,外匯儲備的來源并不完全是貿易順差,資本與金融項下的對外舉債也占有一定的比重。此外,中國外匯儲備并不總是在增長,近來在少數月份變動額甚至為負。深入分析中國的對外貿易結構可以發現,中國對外貿易額中有相當部分屬于轉口貿易(對許多國家也存在著貿易逆差),因此美國不應認為對華所有的貿易逆差都是中國利用不對稱的涉外經濟政策所獲取的額外收益。國際社會更應該看到的是,中國經濟增長為世界經濟發展提供了巨大的商機,并產生源源不斷的推動力。

3.全球經濟治理結構的轉變

美國是當今世界唯一的超級大國,在全球經濟治理過程中具有舉足輕重的地位,參與并制定了許多世界經濟與金融運行規則。美國主導下的全球經濟治理結構在給其帶來巨大收益的同時,也使其面臨一些無法回避的挑戰。如,眾所周知,美元是國際結算的關鍵貨幣,美國利用美元霸權向全世界收取鑄幣稅和通貨膨脹稅,但作為世界各國外匯儲備主要儲備資產的美元同樣面臨著“特里芬難題”。與此同時,美國經濟的虛擬化程度較高,也增加了世界上其他國家對于美國經濟能否平穩持續運行的隱憂。此時,中國的迅速崛起為世界經濟發展注入了強勁活力,“一帶一路”倡議的提出、亞投行的設立、上合組織峰會的舉辦、人民幣國際化的推進等等不斷表明中國參與全球經濟治理的信心與能力。世界的多極化發展趨勢,正成為多數國家有識之士的共識。然而,從狹隘的利己主義出發,美國希望通過貿易摩擦為自身發展爭取更大的空間。

三、貿易摩擦的負面影響

貿易保護主義者看似通過規則與制度的調整能夠為本國的發展爭取到更多的權益,事實上為了能夠爭取到這些額外的權益當事國常常會采用以鄰為壑的政策,從而導致對手方的反制,最終的結局多是“殺敵一千,自損八百”。其具體的負面影響體現于。

(一)基于“朋友圈”的貿易合作伙伴關系受到質疑

在長期的競爭與合作中,世界各國制定了有效的貿易協作關系,基于互惠互利、共同發展的共識貿易雙方或多方形成了相對穩定的朋友圈(張倪,2018)。在此基礎上,參與貿易往來的各個國家仿佛世界經濟這臺機器上的一個個部件在按部就班地運行。如果其中一個部件發生問題,則會波及相鄰部件,從而機器的整體運行必然會受到影響。在國際貿易領域,當一個國家發起貿易爭端時,原有的基于信任關系而形成的“朋友圈”穩定性就會下降,由此使國與國之間的貿易變得生澀。自2018年2月美國挑起中美貿易爭端以來,中方已根據美方的行動采取了多輪反制措施,這極大地削弱了長期以來中美之間已經形成的互利共贏貿易協作中的信任基礎。

(二)原有的產業結構遭到破壞

伴隨著世界經濟的發展,在自然演化過程中,根據比較優勢理論,各國都已找準自己的定位,形成適合自身發展且相對穩定的產業結構。而從世界范圍內來看,此時形成了一種相對均衡。在國際分工與協作中,一旦有某個國家發起貿易爭端,則原有的相對均衡就會被打破(曲越等,2018)。在環環相扣而又相互交織的國際貿易網絡中,即使是最初的雙邊爭端也會演變成多邊的貿易摩擦。為了尋找新的均衡,各國不得不調整自身產業結構以適應新的國際貿易規則與體系。這種均衡躍遷的過程常常是復雜的,而新的均衡并不一定比原先的均衡狀態更有效率。基于自然資源、技術水平與勞動力結構特征,在長期的貿易協作過程中,中美雙方早已形成了相對穩定的貿易結構,且均衡點又處于動態微調進程中。中美貿易爭端會強行改變這種格局,迫使雙方因對方的行動策略而被動進行產業結構的調整,比較優勢得不到充分發揮,降低世界經濟發展效率。

(三)居民購買商品或服務的成本會增加

限制進口與增加關稅是國際貿易爭端爆發時慣常采用的兩種手段。在替代市場難以尋找的情形下,前者會使本國市場中被限制進口的商品數量減少,根據供求關系,該商品的價格會上升;后者則會使本國市場中加征關稅商品價格直接提升。即使能夠尋找到替代市場,其能真正發揮作用必然存在時滯。商品價格的提升會負向影響居民的消費需求,由此使得居民生活成本增加、幸福指數下降,這與世界經濟發展的根本目的是背道而馳的。如,中國人口眾多,農產品需要進口,于是大量從美國進口農產品,而中國將許多質優價廉的輕工業消費品出口到美國,以實現優勢互補,提升整個社會的福利水平。然而,美國率先以加征關稅的手段挑起貿易爭端,于是中國提出相應反制措施加以應對。中美雙方原有的貿易結構被打破,在替代品短時間內難以獲取的條件下,居民消費成本上升,整個社會福利水平下降。

四、解決貿易爭端的途徑

中美互為第一大貿易伙伴國,合則共贏,爭則雙方均會受到損害。在世界經濟發展一體化的進程中,各國經濟利益的耦合愈發緊密。面對貿易爭端,積極而有效的策略是借助溝通平臺,兼顧各方利益,努力達成共識。

(一)充分利用爭端解決平臺

中美兩國之間簽署有《中美貿易關系協定》,且中國于2001年12月11日正式加入世界貿易組織,中美兩國都是世界貿易組織的成員國。兩國間所簽署的雙邊貿易協定基于平等互利和非歧視性待遇原則,促進兩國經貿關系;世貿組織則致力于建立完整的、更具活力也更持久的多邊貿易體系。此外,兩國間還存在地方或專業領域內的合作協議。因此,當中美出現貿易爭端時,兩國應該在協議框架內充分利用這些平臺與組織進行積極而有效的溝通。在這方面兩國政府在長期的貿易協作中已積累了豐富的經驗,而之前中美貿易爭端的解決方案也會為本次貿易摩擦的處理提供思路與方法借鑒。

(二)平等互利解決貿易爭端

國際間的貿易協作涉及雙邊或者多邊,理應是一個動態的調整過程。由于各國的發展速度不同,隨著時間的推移原有的平衡會被打破。此時,不應單方采取以鄰為壑的政策,攫取短期的眼前利益,而不顧長遠的經貿協作。美國長期以來位居世界各國經濟總量的前列,經過改革開放多年的發展,中國經濟總量逐年上升,現已成為世界第二大經濟體。在此背景下,原有的貿易協作條款是否適應新的經濟發展形勢,需要雙方本著平等互利的原則商議,而不能任性地采取單邊行動。因為,從利己主義出發的任何單邊行動必將會遭到另一方的反制,甚至可能陷入相互報復的循環中,對兩國經濟的健康發展產生不利影響。只有堅定平等互利、合作共贏理念,積極采取相向而行的策略,才能最終走出貿易摩擦的紛擾。

五、結束語

“美國優先”戰略思維是貿易保護主義的具體體現,在此思維模式下美國相繼對其貿易伙伴國采用加征關稅、限制進口等方式以獲取更多的利益,這對自由貿易提出了挑戰。論文首先對2018年美國挑起的中美貿易爭端進行系統梳理,理清了摩擦雙方的博弈策略選擇。深入剖析后認為中美貿易摩擦的產生原因主要在于:美國認為現存的國際貿易協作體系下其做出了巨大的貢獻,自身利益受損;中國的巨額外匯儲備也是美國提出貿易再平衡的主要依據;全球治理格局的悄然改變強化了美國的危機意識,貿易保護是其鞏固超級大國地位的手段之一。中美貿易摩擦對兩國社會經濟發展的影響集中于:動搖了長期以來基于信任而形成的國際分工與協作機制,在產業結構被動調整過程中會在一定程度上弱化世界經濟增長的效率,并削弱社會整體福利水平。因此,中美兩國政府應該基于現有的國際協作框架,相向而行,本著平等互惠原則積極磋商,尋求多方能夠接受的方案,充分發揮各自的比較優勢,共同推動世界經濟可持續增長。