城市社區居民應急避難知識與救護能力現狀調查

——以南陽市宛城區居民為例

陳 萌

(南陽醫學高等專科學校,河南 南陽 473061)

近幾年,我國各類災難損失幾乎占到全球損失的1/4,其中有近80%的災難事件發生在城市社區[1],城市災難有發生頻率高、群發性嚴重、高度擴張性等特點[2]。城市作為一個人口密集、經濟發達、財富集中的龐大有機體,隨著規模擴張、結構復雜,其脆弱性也越來越高。調查顯示,目前我國城市社區居民對火災、洪水、地震、爆炸等突發事件救護知識及技能掌握較差,在“黃金救援72小時”內,他們不會選擇合理的應急避難場所和方法,在一定程度上提高了傷殘率和死亡率。本研究通過調查城市社區居民應急避難知識與救護能力現狀,了解目前社區居民應急避難能力及影響因素,以提高社區居民對應急避難的重視程度,為有關部門制訂應急避難政策提供參考依據。

1 對象與方法

1.1 對象

采取方便抽樣法,選取南陽市宛城區居民為調查對象。入選標準:在所在社區居住≥1年,意識清楚,有書寫、閱讀和行為能力,愿意配合調查。

1.2 方法

1.2.1 研究工具 自行設計調查問卷,在參考國內外文獻基礎上,通過專家咨詢、預調查后修訂而成,重測信度為0.80,內部一致性Cronbach’s α值為0.81。問卷由3部分組成:第一部分是人口學資料,包括性別、年齡、文化程度、健康狀況和災難經歷,第二部分是城市社區居民應急避難知識與救護能力測試題,第三部分是相關培訓史及培訓意愿調查。

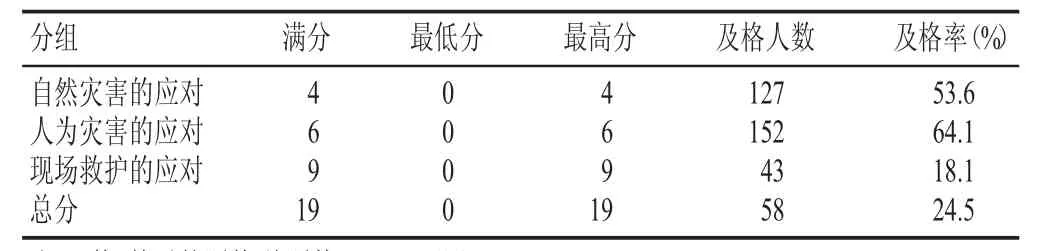

1.2.2 調查問卷賦值方法 城市社區居民應急避難知識與救護能力客觀測試題共19道,其中自然災害4道,人為災害6道,現場救護9道。回答正確賦值1分,回答錯誤賦值0分,滿分19分。應急避難能力采用Likert 5級評分法,完全有能力為5分,完全沒有能力為1分,分數隨能力程度的下降依次遞減。

1.2.3 質量控制方法 調查人員經統一培訓,于2012年7月進入調查地區進行調查,向調查對象介紹本次調查的目的和意義,并指導其正確填寫問卷,問卷當場收回。共發放問卷263份,回收250份,有效問卷237份,有效回收率為94.8%。

1.2.4 統計學方法 采用Epidata 3.1數據庫和SPSS 17.0軟件對數據進行雙錄入與統計學分析。對一般資料進行描述性分析、單因素分析,利用卡方檢驗篩選影響應急避難知識與技能測試及格率的相關因素(α=0.05)。

2 結果

2.1 一般資料

237名社區居民年齡為11~74歲,平均(35.0±11.3)歲;男性123名(51.9%),女性114名(48.1%):文化程度:初中以下53名(22.4%),高中/中專65名(27.4%),大專72名(30.4%),本科及以上47名(19.8%);職業:管理人員43名(18.1%),專業技術人員41名(17.3%),商業與服務人員20名(8.4%),工人66名(27.8%),在校學生24名(10.1%),無業失業者13名(5.5%),離退休人員8名(3.4%),其他22名(9.3%);健康狀況:良好22名(9.3%),一般142名(59.9%),不好73名(30.8%)。

2.2 測試成績(見表1、2)

2.3 測試成績的單因素分析

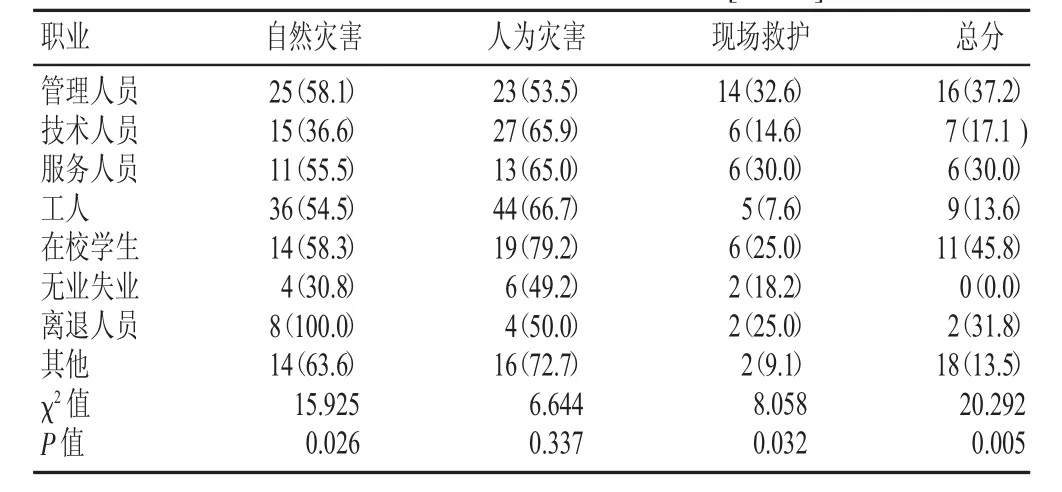

2.3.1 不同職業者測試成績及格率比較 不同職業居民應急避難知識與救護能力測試,在自然災害、現場救護和總分及格率上差異有顯著性(P<0.05),人為災害及格率差異無顯著性(P>0.05,見表 3)。

表1 城市社區居民應急避難知識與救護能力測試總成績(n=237)

表2 城市社區居民應急避難知識與救護能力測試各題目成績(n=237)

表3 不同職業者測試及格率比較[n(%)]

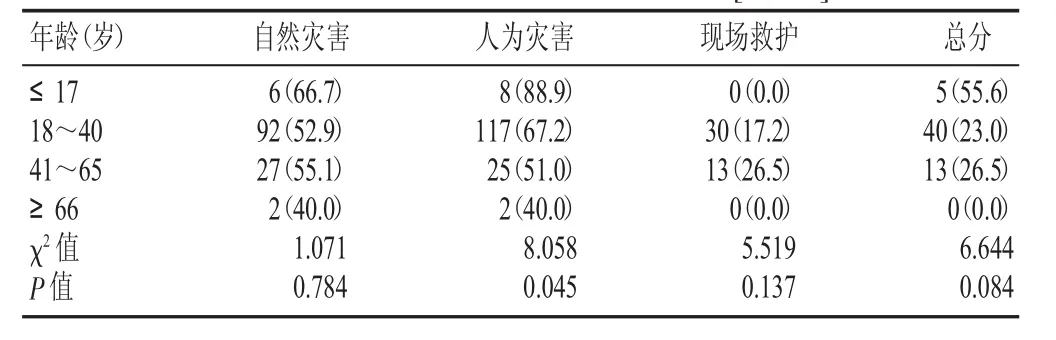

2.3.2 不同年齡居民測試及格率比較 不同年齡居民人為災害測試及格率差異有顯著性(P<0.05),自然災害、現場救護、總分及格率差異無顯著性(P>0.05,見表 4)。

表4 不同年齡居民測試及格率比較[n(%)]

2.4 應對能力自我評價

237名社區居民中,認為自己完全有救護能力的有13名(5.5%),有救護能力的有60名(25.3%),一般的有129名(54.4%),不太有救護能力的有34名,完全沒有救護能力的有1名(0.4%)。

2.5 社區居民培訓意愿

237名社區居民中,愿意接受相關培訓的有181名(76.4%),不愿意的有28名(11.8%),無所謂的有28名(11.8%)。

3 結果分析

3.1 測試總成績分析

從城市社區居民應急避難知識與救護能力測試總成績來看,被調查的237名社區居民測試及格率是24.5%,這說明該地區居民應急避難知識與救護能力普遍缺乏。

從各題目測試成績(見表2)來看,正確率達60%的有11道,主要涉及地震、火災、爆炸、骨折和異物等的處理。究其原因,其一可能是近幾年我國政府在逐漸完善應急避難場所建設的同時,也重視應急知識與技能宣傳,通過新聞媒體、公益廣告及相關培訓向公眾宣講,使人們的自救互救意識有所增強;其二是這類事件在生活中比較常見,且公共場所有很多相關知識宣講,其內容豐富、形式多樣,因此居民整體掌握程度比較高;其三是這類事件與生活息息相關,居民在親身經歷中得到更多經驗,所以突發事件中能迅速選擇正確有效的方法。

其余8道題目的得分率低于60%,從高到低分別是一氧化碳中毒急救方法、黃金救援時間、現場救護的首要原則、踩踏事件、溺水、動脈出血、現場創傷、高空墜落的應急做法。這可能與居民認知匱乏、知識有限、實踐不足有關,如有人高空墜落大部分居民選擇盡快去搬運病人而不會考慮如何搬運,對現場創傷的傷員大部分人選擇解除呼吸道梗阻而不是使傷員脫離危險環境。

3.2 測試成績影響因素分析

從測試成績的單因素分析結果來看,≤17歲組及格率高于其他年齡組,在校學生及格率高于其他職業人群,經歷過災難的居民及格率高于未經歷災難者。其原因可能是,學生是國家重要保護群體,尤其是近年來,災害的頻發使得各級政府和學校加強了這方面的教育,多樣化的教學手段和形式使學生普遍具備應急避難相關知識與技能。不同職業的居民應急避難知識與救護能力在自然災害、現場救護、總分及格率上差異有顯著性。其一可能是由于自身工作的需要,某些職業如醫生、警察及消防官兵會對溺水、創傷和洪水救援等有更好的認知與更多的實踐;其二有些居民是出于職業自我保護而具備應急避難相關知識和技能,如烈日下的工作人員會在中暑急救方面做得比較到位。

4 啟示

4.1 加強城市社區應急避難場所建設

針對我國目前在應急避難場所整體規劃和建設上的一些不足,基層政府應結合社區地理環境、災難發生規律以及社區居民特點,制訂適合本社區的災難應急預案,明確應急工作程序、管理職責和協調聯動機制[3]。如完善各項公共設施和器材建設,對于危險區域有明確的安全應急標志,公園、操場等空曠場所也應有醒目的應急避難場所指示牌;組建志愿者隊伍,使其在遇到突發情況時能夠進行正確的自救與互救[4];同時加大對司機、警察、空乘人員等特殊人群的培訓力度,使其在工作崗位上能夠更好地發揮自身的價值。此外,還要完善應急避難法律法規建設,加強對突發公共衛生事件相關法律法規的宣傳,減少公眾對突發災難的恐懼、焦慮情緒[5],維持社會安定有序。

4.2 學校普及應急避難教育

不同地區經濟、文化存在很大差異,因此學校應加大應急避難知識教育力度。學校作為成長發展的重要場所,在應急避難教育中發揮著重要作用。借鑒國外成功經驗,我國應把應急避難相關知識貫穿到九年義務教育體系中,豐富和完善國防教育內容,并針對不同年齡階段的人群制訂不同的應急避難策略;設置專門的防災避險課程,通過逼真的模擬訓練,使得各個年齡段的人都能在突發事件中選擇正確的逃生場所和方法[6]。

4.3 提高社區居民應急避難救護能力

社區是社會教育的重要支撐點[7],專業人員可在社區內開展內容豐富、形式多樣的宣傳活動,如進行應急避難專題知識講座、發放宣傳手冊、粘貼宣傳海報,從而使居民掌握更多應急避難知識。加強居民應急避難知識與救護能力培訓,應從以下3個方面做起:一是民眾防災意識培養。由于自然災難的不可避免性和人為災害的不可掌控性,我們要做好萬全的準備以應對任何突發事件,如掌握辨別地震前兆的方法,準備家庭常用應急藥品、防火滅火設備,制訂家庭應急計劃等。二是加強應急避難知識與救護能力培訓。包括心肺復蘇、簡單的包扎止血、燒傷燙傷緊急處理、災難發生時逃生方法等。三是心理應對能力培養。面對突發情況要沉著應對,不要盲目聽信各種謠言,自亂陣腳,應以積極樂觀的心態去主動尋求專業幫助。此外,有效引導、組織社區居民參與突發公共事件應急演練,調動其參與健康促進活動的意愿和積極性[8],使居民的急救技能和心理應對能力都有所提高,在突發事件中既能保護自己也能救助他人,真正提高自我防護意識和參與社會救援能力。在突發事件發生時,居民能積極參與到政府的救援工作中[9],增強責任感和使命感,減少突發公共衛生事件造成的損害。