淺談秦腔的歷程

——排練陳琳的體會

周智鵬

(西安秦腔劇院三意社 陜西 西安 713700)

一、淺談秦腔的形成

縱觀秦腔所有劇目,幾乎都是教育人民愛國愛民,懲惡揚善。衡量一個人是否受過教育,傳統文化的教育和熏陶至關重要。傳統文化的主要內容之一,就是戲曲藝術的高臺教育。

秦腔,形成于秦,經過漢代對秦腔的精煉,在唐朝蔚為昌盛,元朝之時,由于戲曲的興盛,秦腔形成了完整的戲劇文化,經過明朝兩百多年的發展,使其成為具有系統聲腔的劇種。其起于西周,源于西府,又稱亂彈,流行于大西北陜甘寧地區,亂談一詞在我國戲曲聲腔中的含義很多,過去曾把昆曲,高腔之外的劇種稱為亂彈,也曾把京劇稱為亂彈,如溫州亂彈,河北亂彈,但是,更多的用在以秦腔為先,為主的梆子腔系統的總稱上。又因其以棗木梆子為擊節樂器,所以又叫梆子腔,俗稱“桄桄子”,乃是大多數梆子腔的鼻祖。

秦腔,經歷代人民的創造,而逐漸形成其完整的體系。秦腔的唱腔,均要在打擊樂的板式中進行。其調性特征共分為兩大類,“花音”與“苦音”。花音則用于表現:歡快、明朗、跳蕩和爽朗的感情。苦音則用于表現深沉、渾厚、高亢、激昂、的感情。又經常用于表現,悲哀、懷念、凄涼等情景。這兩類腔調根據戲劇情節和人物的情感發展,可獨立運作,也可交替運用。

秦腔有六大板式,即慢板、二六板、帶板、二倒板、尖板、滾板。各種板式都有它獨特的表現功能,通過各種板式組合在一起的唱段,以及合理有層次的音樂布局,用以表達戲劇人物復雜的情緒發展過程,更深刻,更細膩的揭示了人物的內心世界。秦腔演員以四功五法為基礎,豪放的腔體,以載歌載舞的形式,在三秦大地上為人民演繹著一段段凄美的故事。

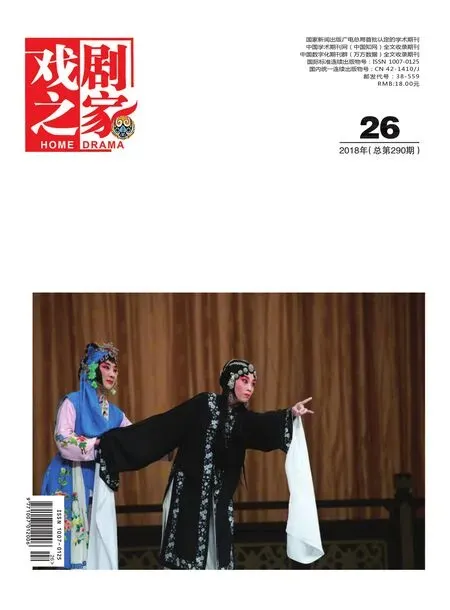

二、排練陳琳的體會

自我進入三意社工作以來,一直受教于張濤老師(以下簡稱張老師)。張老師是蘇派再傳弟子,梅花獎獲得者,是一位非常優秀的演員,同時也是一位非常優秀的老師。戲曲這行講究,傳、幫、帶、口傳心授,我非常慶幸能跟隨這樣一位老師學習傳統戲曲技藝。秦腔小生行里常說吃魚、拷寇、抱妝盒。這屬于小生行里高標準的幾出戲。

在排演過的劇目中,記憶最深刻的,當屬《貍貓換太子》中《拷寇》一折。講的是:北宋年間,宋真宗趙恒中年乏嗣,下詔東西兩宮李、劉二妃,誰先生男,立為皇后。劉妃與內侍郭槐定下毒計,要在李妃分娩之時,用剝皮貍貓換出嬰孩,并謊報真宗,誣其產下妖孽,貶入冷宮。繼而又暗命宮女寇珠,將嬰兒扔進御河,寇珠不忍加害,與總管陳琳密議,由陳琳冒險將嬰兒藏匿于妝盒,送出宮去,交八賢王撫養。七年后,劉妃雖為皇后,但所生之子不幸夭亡。趙恒遂立趙禎為守缺太子,豈料,趙禎正是當年李妃所生嬰兒,因誤入冷宮見到李妃。劉后生疑,拷打寇珠,追查陳琳。而后設計殺害李妃,寇珠殉難,冷宮總管秦風放走李妃,而后火焚冷宮。李妃逃生流落民間,收一義子相依為命。八年后,包拯放糧,途遇李妃,迎回圣駕,冤情昭雪,母子相認。

這出戲是三意社著名導演、演員姚峰老師,二十年前為三意社排導的一出秦腔優秀傳統劇目。很榮幸,在張老師的親授下,來繼承這出優秀的經典劇目。這出戲唱段不多偏重表演,對于我來說,極具挑戰性。戲中要求演員,棍花,大帶,腿的協調配合,表演中唱段與身段的配合。這出戲邊舞邊唱,對演員的體力也是極大的挑戰。整出戲人物的心理變化,也非常復雜,有忐忑、害怕、不忍、無奈等。在表演時,雙方的一些示意,以及不同心情的情感展現,需要用一些不同的表演手法,來展示人物內心此時此刻的心里變化。在每次張老師演這出戲時,對我來說都是一次難得的學習機會,我都會在側臺認真觀摩,學習其中技巧的運用,以及人物的一些糾結復雜的情感處理。排練此劇時張老師就說:“這出戲看似簡單,實則難。要想演好這出戲,不好好出幾身水,這出戲是拿不下來的。”排練過程中,張老師給我認真的講解了人物內心的變化,反復讓我練習每組動作,力求讓我在排演時;情感表達準確,身體動作協調,以及體能上都能上一個大臺階。這出戲經過幾個月排練場中不斷的打磨與洗禮,更在張老師不顧嚴寒酷暑、精雕細琢的耐心教導下,這出戲的排導圓滿結束,為我以后的完美呈現,向前邁進了一大步。

這出戲的排練,使我充分的認識到,一個戲曲演員,要想演好戲,必須要有一份持之以恒的毅力,若不經過“冬練三九”“夏練三伏”的磨練,是不可能把戲曲技巧運用自如的。更不可能在演出過程中,很好的把握整出戲的節奏,從而使角色的情緒達到頂峰。除此之外,戲曲演員還要努力提高自身文化修養,潛心刻畫人物。在戲曲舞臺上必須做到“心中有戲”,“戲中有我”,“戲人合一”,方能在戲曲舞臺上取得好的成績,這也是攀登戲曲高峰的必經之路。