基于耦合模型和遙感技術(shù)的江蘇中部海岸帶生態(tài)系統(tǒng)健康評價

沙宏杰,張 東,2,*,施順杰,劉興興

1 南京師范大學(xué)地理科學(xué)學(xué)院,南京 210023 2 江蘇省地理信息資源開發(fā)與利用協(xié)同創(chuàng)新中心,南京 210023

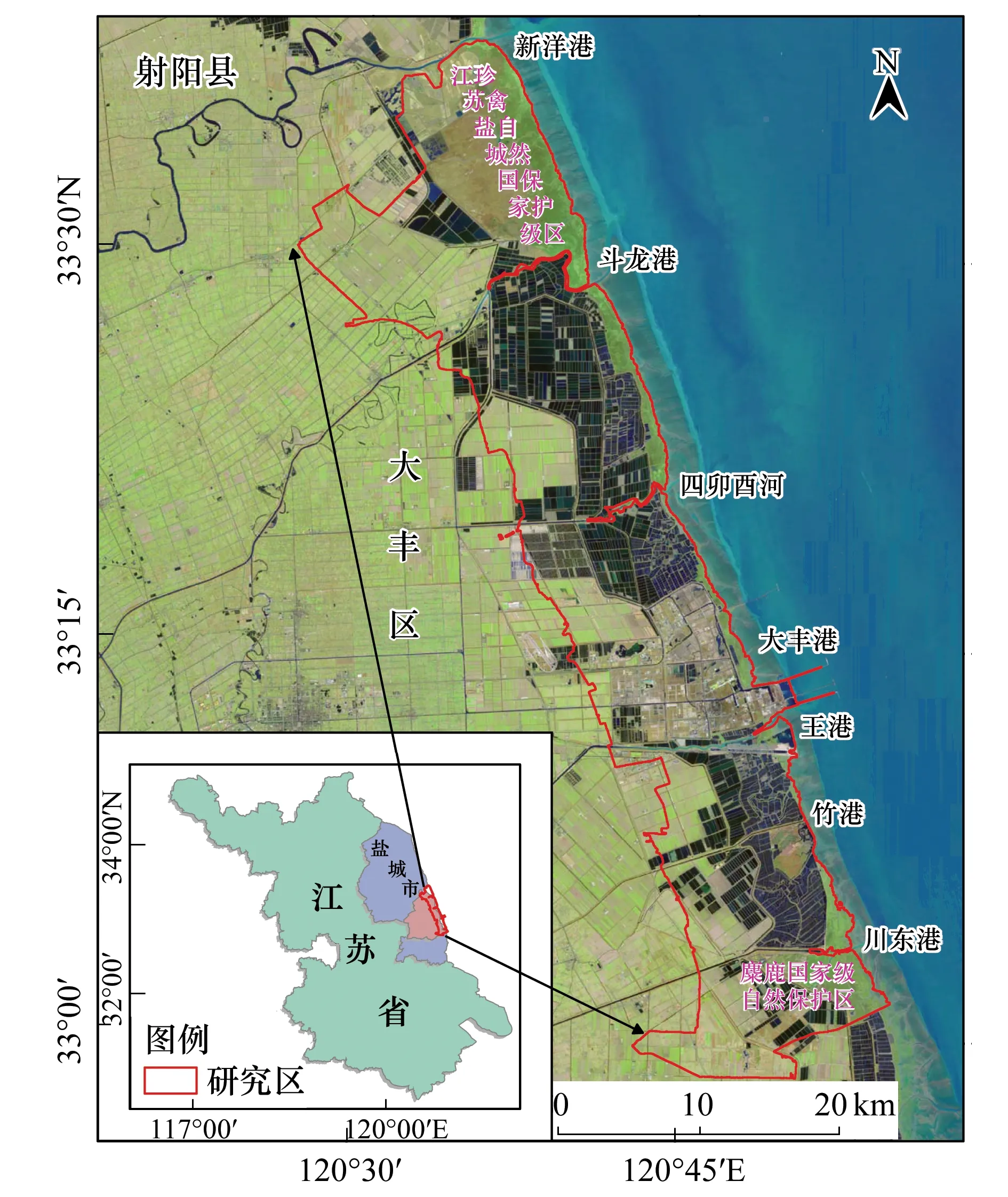

圖1 研究區(qū)位置圖Fig.1 Location of the study area

海岸帶是海洋系統(tǒng)與陸地系統(tǒng)相連接的過渡地帶。該區(qū)域資源類型豐富、環(huán)境條件優(yōu)越,是海岸動力與沿岸陸地相互作用、具有海陸過渡特點的獨立環(huán)境體系,與人類的生存與發(fā)展關(guān)系密切[1]。近年來,海岸帶地區(qū)的生態(tài)健康問題一直是國內(nèi)外學(xué)者研究和關(guān)注的熱點,隨著遙感技術(shù)的廣泛應(yīng)用,為海岸帶生態(tài)系統(tǒng)健康的監(jiān)測和評價提供了更有效的數(shù)據(jù)保障。目前國內(nèi)外研究的主流方法是利用PSR模型構(gòu)建評價指標體系[2-3],再通過層次分析法確定各指標權(quán)重[4-5],最后得出生態(tài)系統(tǒng)健康綜合評價值。該方法在墨西哥海岸帶地區(qū)[6]、澳大利亞地區(qū)[7]以及國內(nèi)的青島市海岸帶[8]、江蘇海岸帶[9]等地區(qū)都得到了較好的應(yīng)用。

然而利用PSR模型或?qū)哟畏治龇P蛯0稁鷳B(tài)系統(tǒng)健康進行評價仍處于嘗試階段,有待進一步完善。該方法在實際應(yīng)用過程中遇到的最主要問題是指標權(quán)重的確定,指標權(quán)重反映了指標在整個評價體系中的影響程度大小,主要確定方法是專家根據(jù)實際經(jīng)驗進行打分,受主觀因素影響較大。為了尋求一種更加科學(xué)合理、客觀、方便易行的技術(shù)方法來評價海岸帶地區(qū)的生態(tài)系統(tǒng)健康,本文嘗試以生態(tài)系統(tǒng)健康指數(shù)作為評價的基礎(chǔ),借助遙感手段,構(gòu)建可以直接從遙感影像中獲取的指標體系,再耦合TOPSIS分析法和VOR生態(tài)系統(tǒng)健康度量模型,客觀評價海岸帶陸域的生態(tài)健康狀況,以期為海岸帶的生態(tài)環(huán)境保護和修復(fù)提供技術(shù)支撐和參考依據(jù)。

1 研究區(qū)域與數(shù)據(jù)來源

1.1 研究區(qū)概況

選擇江蘇中部沿海的新洋港至川東港岸段為研究區(qū),參考我國1985年開展的全國海岸帶和灘涂資源綜合調(diào)查對海岸帶的規(guī)定,確定海岸線向陸延伸10 km作為生態(tài)系統(tǒng)健康評價的海岸帶陸域范圍[10],具體空間位置見圖1。研究區(qū)地處江蘇省東部的黃海之濱,位于32°56′—33°36′N,120°25′—120°56′E之間,沿海北部為鹽城國家級珍禽自然保護區(qū),南部為麋鹿國家級自然保護區(qū),保護區(qū)內(nèi)自然生態(tài)環(huán)境良好。中部灘涂開發(fā)出大片的高涂圍海養(yǎng)殖區(qū),并且擁有江蘇省重點建設(shè)的沿海三大深水海港之一——大豐港,區(qū)內(nèi)年平均氣溫15.0℃。

1.2 數(shù)據(jù)采集與預(yù)處理

收集了2016年3月21日覆蓋整個研究區(qū)的Landsat- 8 OLI_TIRS衛(wèi)星遙感影像和GDEMV2的30 m分辨率數(shù)字高程數(shù)據(jù),用于研究區(qū)的海岸帶地物類型遙感提取及生態(tài)健康評價指標計算,以上數(shù)據(jù)均從地理空間數(shù)據(jù)云(http://www.gscloud.cn/)下載獲得。對遙感影像數(shù)據(jù)進行了波段合成、幾何校正、圖像增強等預(yù)處理[11],幾何校正誤差小于0.2個像元。

2 研究方法

2.1 評價指標體系構(gòu)建

本文主要研究基于遙感影像的生態(tài)健康評價方法,其中生態(tài)系統(tǒng)健康主要反映在活力、組織力和恢復(fù)力3個方面。活力指生態(tài)系統(tǒng)的能量輸入和營養(yǎng)循環(huán)容量,是衡量系統(tǒng)新陳代謝和初級生產(chǎn)力的主要指標,取決于綠色植物的生物量和光合作用。光合作用對氣溫產(chǎn)生一定影響,而氣溫變化又會反作用于植被生長,因此選取歸一化差值植被指數(shù)NDVI和地表溫度值[12-13]表征系統(tǒng)活力。組織力用于描述生態(tài)系統(tǒng)的復(fù)雜性,主要體現(xiàn)在自然景觀的多樣性和人類活動影響這兩方面上。一般來說系統(tǒng)越復(fù)雜,生態(tài)就越健康。因此選用歸一化差值建筑指數(shù)NDBI[14]、景觀多樣性、景觀破碎度、平均斑塊面積、人類干擾指數(shù)和圍海養(yǎng)殖區(qū)密度來表征。恢復(fù)力指系統(tǒng)受外來干擾的抵抗力和恢復(fù)速率,是系統(tǒng)彈性的相對程度,主要受景觀要素和地形因素的影響較大,所以選則坡度和生態(tài)彈性度表征系統(tǒng)恢復(fù)力。因此可見,這3個子系統(tǒng)、10類指標共同構(gòu)成的生態(tài)系統(tǒng)健康評價指標體系,可以從資源環(huán)境、景觀生態(tài)、人類活動3個角度實現(xiàn)海岸帶陸域的生態(tài)系統(tǒng)健康評價。

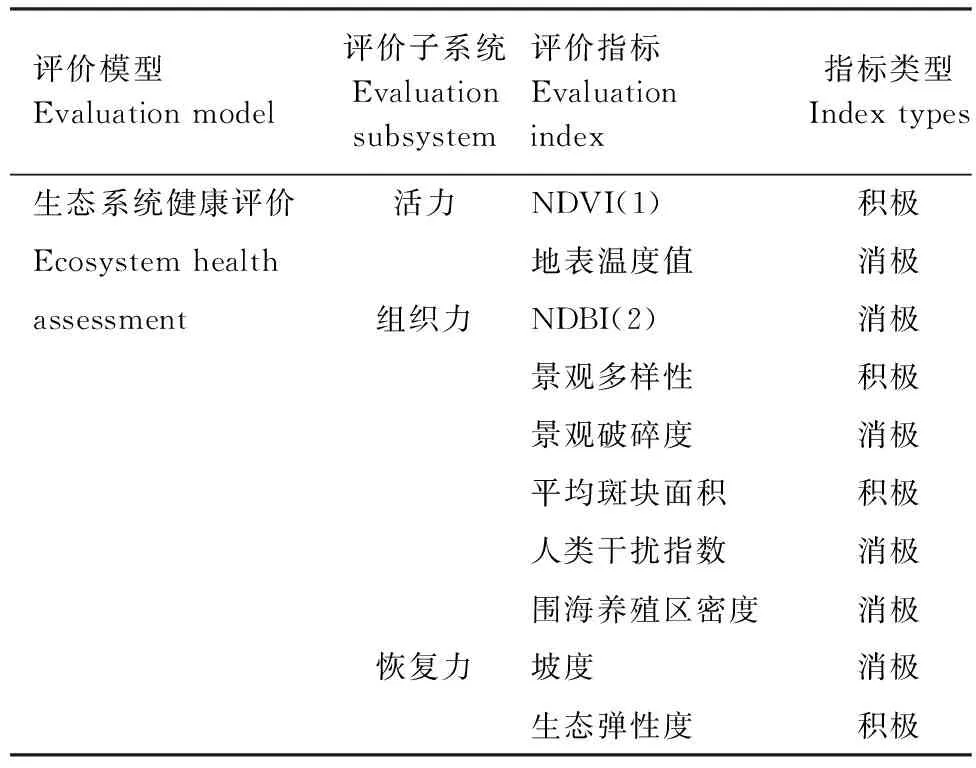

表1 海岸帶陸域生態(tài)系統(tǒng)健康評價指標體系

NDVI:歸一化植被指數(shù),Normalized difference vegetation index;NDBI:歸一化建筑指數(shù),Normalized difference barren index

由于各指標對生態(tài)系統(tǒng)健康的影響較為復(fù)雜,某些指標因子的增量會使生態(tài)系統(tǒng)變得更加穩(wěn)定和健康,這類指標歸結(jié)為積極指標;某些指標因子的增量會使生態(tài)系統(tǒng)變得脆弱和不穩(wěn)定,則這類指標定為消極指標。以此分類,海岸帶陸域生態(tài)系統(tǒng)健康評價指標體系及指標類型見表1所示。

2.2 評價指標計算方法

1)海岸帶地物遙感分類

由于所選取的景觀多樣性、景觀破碎度、平均斑塊面積和生態(tài)彈性度指標要在遙感影像分類的基礎(chǔ)上進行計算,因此先對所獲取的遙感影像進行地物類型遙感解譯。依據(jù)《全國濕地資源調(diào)查和監(jiān)測技術(shù)規(guī)程》和野外實地考察情況,將研究區(qū)地物類型分為河流、光灘、建設(shè)用地、林地、農(nóng)田、圍海養(yǎng)殖區(qū)、灘涂植被7種類型[15]。采用面向?qū)ο蟮姆诸惙椒?根據(jù)多尺度分割試驗,將圖像分割參數(shù)設(shè)為50,合并參數(shù)設(shè)為90,對遙感影像進行了圖像分割;在此基礎(chǔ)上采用SVM支持向量機監(jiān)督分類,得到各類型地物的空間分布。分類后利用人工目視解譯糾正局部的錯分區(qū)域,得到最終的分類結(jié)果見圖2。可以看到,研究區(qū)內(nèi)的地物類型以圍海養(yǎng)殖區(qū)、灘涂植被和農(nóng)田為主,基本呈分帶、連片分布。

圖2 研究區(qū)分類結(jié)果圖Fig.2 Classification results of the study area

2)地表溫度計算

目前常用的地表溫度遙感反演算法主要有輻射傳輸方程法、單窗算法、劈窗算法和多通道多角度算法等[12]。本文采用輻射傳輸方程法對地表溫度進行反演,具體計算分為以下四步:

①植被覆蓋度計算

植被覆蓋度Fv的計算公式如下:

(1)

式中,NDVI為歸一化差值植被指數(shù),NDVIv和NDVIs分別為植被完全覆蓋和裸地的NDVI。根據(jù)覃志豪等人[16]的研究,取NDVIv= 0.70和NDVIs= 0.05,且有,當(dāng)某個像元的NDVI大于0.70時,Fv取值為1;當(dāng)NDVI小于0.05,Fv取值為0。

②地表比輻射率計算

在進行地表比輻射率計算時,可大致將遙感影像分為水體、自然地物和人工地物3種類型[17]。采取以下方法計算研究區(qū)的地表比輻射率:水體像元的比輻射率直接賦值為0.995,自然地物和人工地物分別以植被像元和建設(shè)用地像元為代表,其比輻射率εs和εb分別根據(jù)下式(2)、(3)進行估算:

(2)

(3)

③相同溫度下黑體的輻射亮度值計算

根據(jù)輻射傳輸方程,衛(wèi)星傳感器接收到的熱紅外輻射亮度值的表達式可寫為:

L=[εΔB(TS)+(1-ε)L↓]Δτ+L↑

(4)

式中,ε為地表比輻射率,TS為地表真實溫度,B(TS)為普朗克定律推導(dǎo)得到的黑體在TS的熱輻射強度,τ為大氣在熱紅外波段的透射率,L↑和L↓分別是大氣上行和下行的熱輻射強度。根據(jù)NASA提供的計算工具,τ、L↑和L↓可根據(jù)影像的成像時間和中心經(jīng)緯度計算得到。則溫度為T的黑體在熱紅外波段的輻射亮度B(TS)為:

B(TS)=[L-L↑-τΔ(1-ε)L↓]/τΔε

(5)

④地表溫度反演

在獲取溫度為TS的黑體在熱紅外波段的輻射亮度后,根據(jù)普朗克公式的反函數(shù),求得地表真實溫度TS:

(6)

式中,K1、K2為Landsat 8影像熱紅外波段的定標常數(shù),在遙感影像的頭文件中獲取。

3)生態(tài)彈性度計算

生態(tài)彈性度指生態(tài)環(huán)境在內(nèi)外擾動或壓力不超過其彈性限度時,具有自我調(diào)節(jié)與恢復(fù)能力的特性,計算公式如下:

(7)

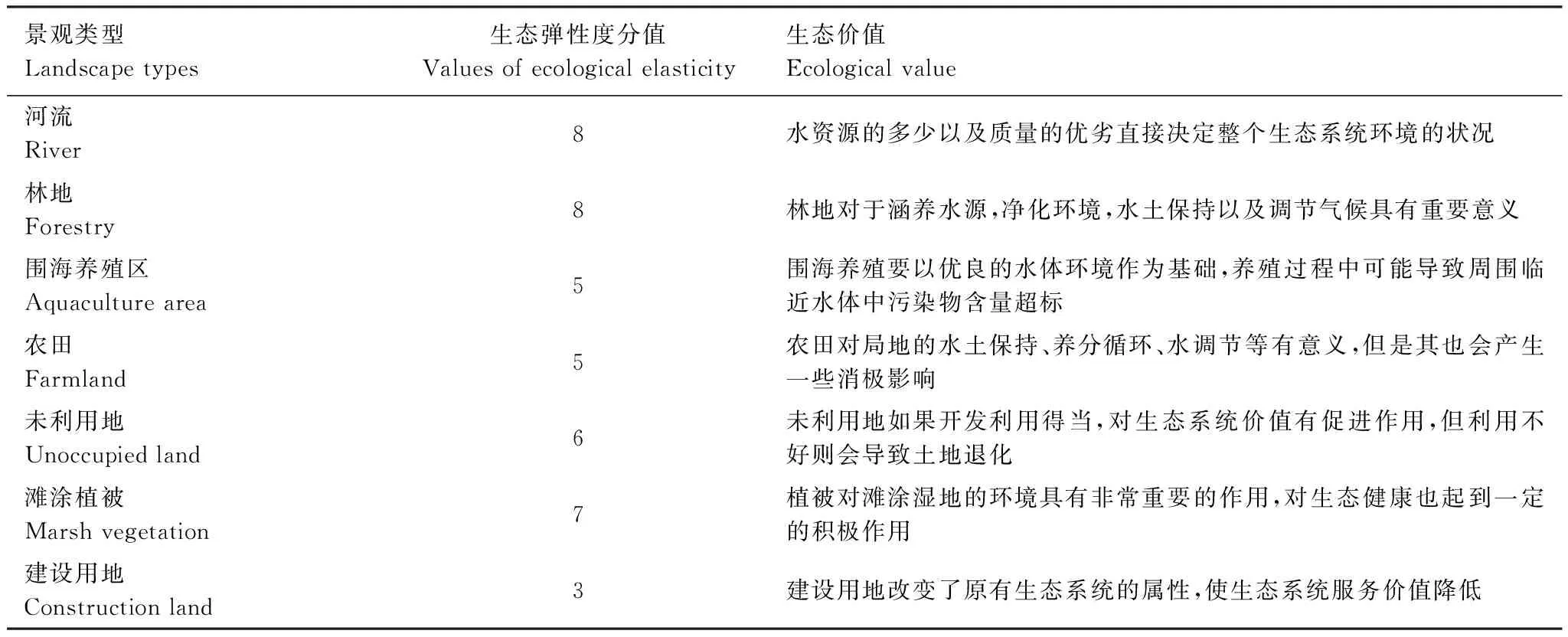

式中,n為景觀類型的數(shù)量,Pi表示第i種景觀類型在該景觀格局中所占的比例,Ri表示第i種景觀類型的生態(tài)彈性度分值。參考有關(guān)學(xué)者的研究[17-18],再結(jié)合研究區(qū)實際情況,對不同景觀類型的生態(tài)彈性度進行賦值,具體分值見表2所示。

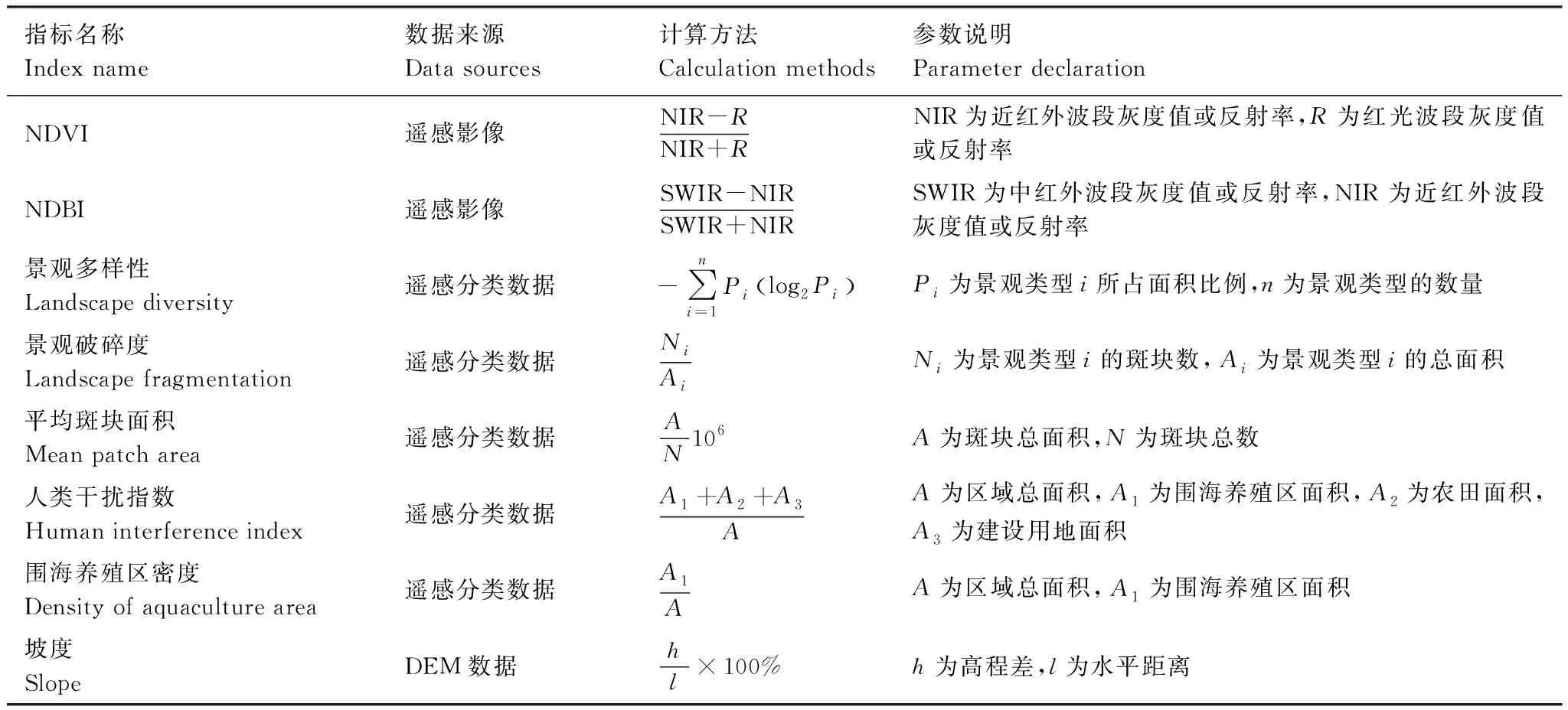

4)其他指標計算

其余指標計算方法見表3。各指標計算的空間結(jié)果如圖3所示。可以看到,NDVI值最大的位于農(nóng)田區(qū),其次是灘涂植被區(qū);建設(shè)用地主要集中在大豐港岸段,只有零星植被分布,NDVI值接近于0;圍海養(yǎng)殖區(qū)和河流主要由水體組成,這部分區(qū)域NDVI值最小。從地表溫度分布來看,農(nóng)作物、植被進行光合作用,水體比熱容大,都對氣溫調(diào)節(jié)有積極作用,因此農(nóng)田和圍海養(yǎng)殖區(qū)溫度較低;而建設(shè)用地植被覆蓋度較低,熱島效應(yīng)明顯,因此整個研究區(qū)中大豐港區(qū)所在地溫度最高。

表2 生態(tài)彈性度分值表

表3 評價指標計算方法

NDBI主要反映城鎮(zhèn)或建設(shè)用地信息,但其本質(zhì)上揭示的是地表的裸露特征[14],因此NDBI最大的區(qū)域在大豐港后方的臨港產(chǎn)業(yè)區(qū)以及海岸線附近的灘涂。灘涂植被區(qū)向陸一側(cè)植被覆蓋度逐漸增大,NDBI逐漸減小,到農(nóng)田區(qū)地表基本為農(nóng)作物覆蓋,NDBI最低。從景觀指數(shù)來看,建設(shè)用地分布較為分散,斑塊數(shù)量多,平均斑塊面積小,景觀破碎程度大,生態(tài)彈性度較低,一旦遭受破壞難以自我修復(fù);而農(nóng)田區(qū)、圍海養(yǎng)殖區(qū)、灘涂植被區(qū)平均斑塊面積大,景觀破碎度小,具有較高的生態(tài)彈性度,自然恢復(fù)能力較強。

圖3 各指標遙感空間差異分布圖Fig.3 Spatial difference map of remote sensing for each index

2.3 耦合TOPSIS-VOR模型的生態(tài)系統(tǒng)健康評價法

2.3.1 生態(tài)系統(tǒng)健康評價指標歸一化

生態(tài)系統(tǒng)是多變量的,因此對生態(tài)系統(tǒng)健康的度量標準也是多指標的。為了使各指標間可以相互比較,需要根據(jù)表1中的指標類型分別對各指標進行歸一化處理,計算公式如下:

1)具有積極健康意義指標:

Y=(X-Xmin)/(Xmax-Xmin)

(8)

2)具有消極健康意義指標:

Y=(Xmax-X)/(Xmax-Xmin)

(9)

式中,X表示原始數(shù)據(jù),Xmax表示樣本數(shù)據(jù)的最大值,Xmin表示樣本數(shù)據(jù)的最小值。

2.3.2 TOPSIS評價法

TOPSIS法(Technique for order preference by similarity to ideal solution)是有限方案多目標決策分析的一種常用方法,其基本原理是:以歸一化后的原始數(shù)據(jù)矩陣,采用余弦法找出有限方案中的最優(yōu)方案和最劣方案,然后分別計算各評價對象與最優(yōu)方案和最劣方案間的距離,根據(jù)各評價對象與最優(yōu)方案的相對接近程度,來判斷評價對象的優(yōu)劣[19-20]。

單一指標歸一化處理以后,采用TOPSIS模型分別對3個子系統(tǒng)下的指標進行計算,具體步驟如下:

1)構(gòu)建評估矩陣。設(shè)有n個評價對象,m個評價指標,得到原始數(shù)據(jù)矩陣為:

(10)

式中,各元素為Xij,i=1,2,…,m;j=1,2,…,n。

2)原始指標標準化處理。處理方式同公式8和9。

3)確定最優(yōu)方案和最劣方案。最優(yōu)方案Z+由歸一化后矩陣Z中的最大值構(gòu)成:Z+=(maxZ1,maxZ2,…,maxZn);最劣方案Z-由歸一化后矩陣Z中的最小值構(gòu)成:Z-=(minZ1,minZ2,…,minZm)。

(11)

(12)

5)計算各評價對象與最優(yōu)方案的接近程度Ci。

(13)

式中,0≤Ci≤1。Ci值越大,表明評價對象越優(yōu)。

2.3.3 VOR模型

根據(jù)生態(tài)系統(tǒng)健康的定義,組織力、活力和恢復(fù)力是系統(tǒng)健康的具體反映,因此健康可以從活力V、組織力O和恢復(fù)力R的3個方面來度量[21]。度量生態(tài)系統(tǒng)健康的指數(shù)HI定義為:

HI=V×O×R

(14)

2.3.4 生態(tài)健康評價等級劃分

參考相關(guān)專家學(xué)者提出的生態(tài)系統(tǒng)健康等級劃分標準[22],將研究區(qū)范圍內(nèi)生態(tài)健康子系統(tǒng)及生態(tài)健康綜合指數(shù)按照相等間斷法劃分為5個級別,如表4所示。

表4 生態(tài)系統(tǒng)健康評價等級

3 結(jié)果分析

3.1 子系統(tǒng)健康狀況分析

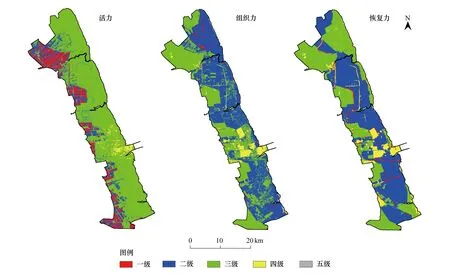

采用TOPSIS模型分別對3個子系統(tǒng)下的指標進行計算并分級,結(jié)果如圖4所示,圖5顯示了子系統(tǒng)中各等級所占區(qū)域總面積的比例。

圖4 生態(tài)系統(tǒng)健康評價子系統(tǒng)Fig.4 Ecosystem health assessment subsystem

圖5 活力、組織力和恢復(fù)力各等級所占比例Fig.5 The proportion of vigor, organization, and resilience

3.1.1 生態(tài)系統(tǒng)活力健康狀況

生態(tài)系統(tǒng)的活力體現(xiàn)在初級生產(chǎn)力和物質(zhì)循環(huán)兩個方面。從圖4和圖5中可以看出,一級和二級活力較好的區(qū)域大約占了整個研究區(qū)的四分之一,對應(yīng)的主要地物類型是農(nóng)田,這是因為農(nóng)作物初級生產(chǎn)力較高,活力值也相應(yīng)較高。活力為三級的占比73.66%,這部分區(qū)域主要是圍海養(yǎng)殖區(qū)和灘涂植被覆蓋區(qū)域,整體活力一般。對于圍海養(yǎng)殖區(qū)來說,養(yǎng)殖水域以漁業(yè)養(yǎng)殖為主,對水質(zhì)要求較高,因此水體中藻類數(shù)量少,其初級生產(chǎn)力比農(nóng)田低;同時為了防止水中的養(yǎng)分流失,圍海養(yǎng)殖水域需要控制與外界水體的連通,水體交換速度慢,物質(zhì)循環(huán)速度要小于農(nóng)田區(qū)域,所以圍海養(yǎng)殖區(qū)活力值低于農(nóng)田區(qū)。灘涂植被區(qū)由于植被生長不如農(nóng)作物旺盛,活力值也較于農(nóng)田區(qū)域略低。活力值較差的地區(qū)主要位于大豐港區(qū)的臨港產(chǎn)業(yè)區(qū),由于港口運營的需要,港區(qū)后方建有大片的倉儲區(qū)、加工區(qū)等,地表被建筑物、道路等覆蓋和分割,破壞了原有的濕地生態(tài)系統(tǒng),導(dǎo)致植被覆蓋率低,區(qū)域熱島效應(yīng)明顯,生態(tài)系統(tǒng)活力明顯降低。

3.1.2 生態(tài)系統(tǒng)組織力健康狀況

組織力體現(xiàn)生態(tài)系統(tǒng)的復(fù)雜性,組織越復(fù)雜,生態(tài)系統(tǒng)越健康。經(jīng)分析可知,研究區(qū)組織力主要集中在二級和三級,分別占區(qū)域總面積的50.78%和41.93%,整體組織力較高。這部分區(qū)域主要包括了圍海養(yǎng)殖區(qū)、農(nóng)田、林地以及灘涂植被,景觀類型多樣化,對生態(tài)健康有積極作用。四級區(qū)域主要在大豐港區(qū),組織力較差,主要原因是該區(qū)域以建筑用地為主,受人類活動干擾較大,對生態(tài)健康造成消極影響。五級區(qū)域零星分布在海岸線附近的光灘,灘面生態(tài)系統(tǒng)類型單一,組織力最低。

3.1.3 生態(tài)系統(tǒng)恢復(fù)力健康狀況

在所有等級中,恢復(fù)力為二級的區(qū)域面積最大,占50.63%。這部分區(qū)域主要是圍海養(yǎng)殖區(qū),屬于人工圍墾區(qū)域,受自然干擾的恢復(fù)速度較快,抵抗力較強,因此恢復(fù)力較好。三級區(qū)域占38.91%,主要是農(nóng)田、灘涂和少部分林地,其中農(nóng)作物和灘涂植被的生長受自然因素影響較大;灘涂區(qū)域在水動力環(huán)境和沉積動力環(huán)境變化下,會發(fā)生侵蝕或淤積變化;而林地一經(jīng)破壞,恢復(fù)所需時間較長,因此這類地區(qū)相對而言恢復(fù)力一般。四級主要是大豐港區(qū)所在地,港口建設(shè)投資大,一經(jīng)破壞,修復(fù)需要消耗大量人力物力資源,因此該地區(qū)恢復(fù)力較差。

3.2 生態(tài)系統(tǒng)健康狀況分析

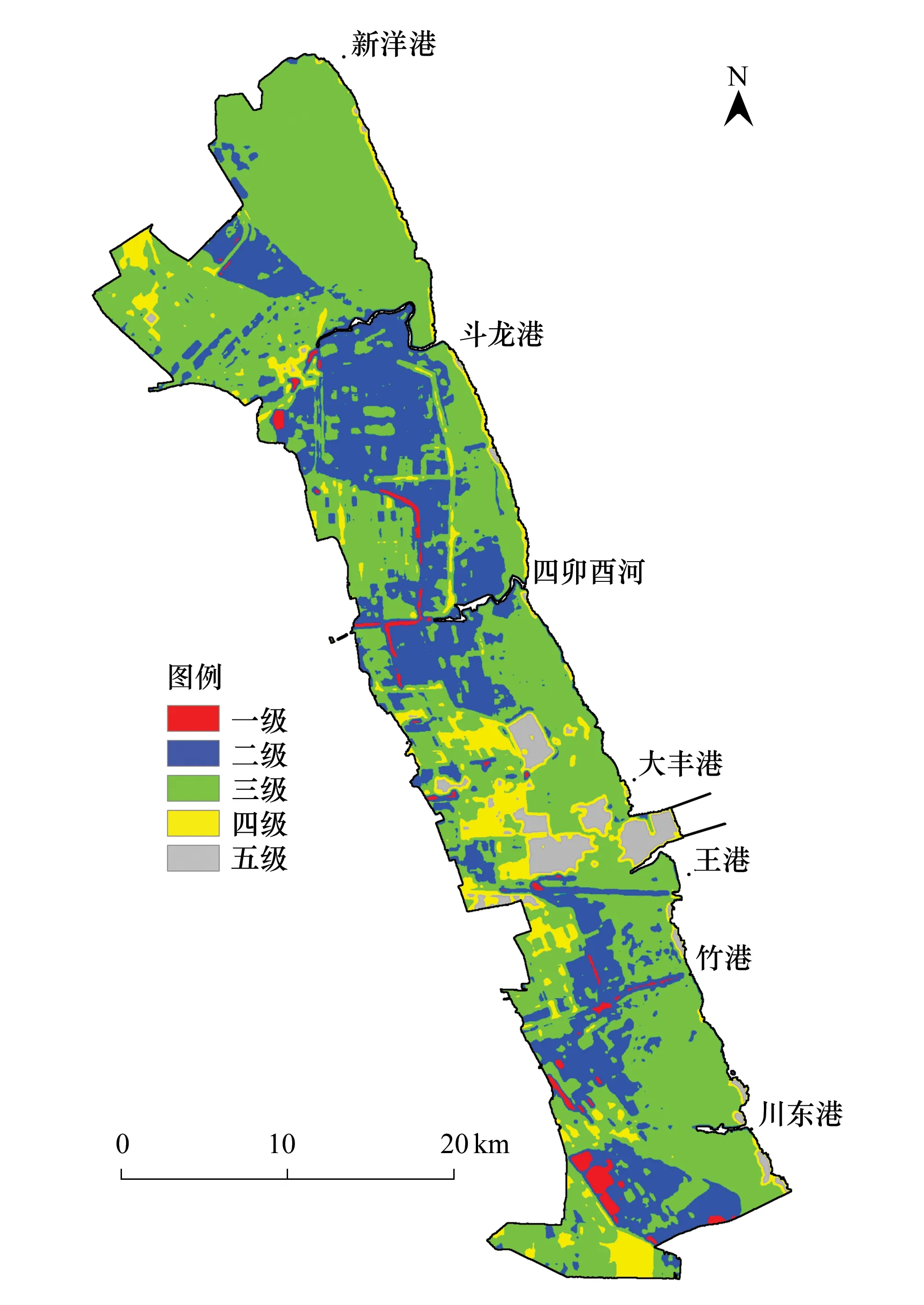

圖6 生態(tài)系統(tǒng)綜合健康評價Fig.6 Integrated health assessment of ecosystems

將TOPSIS模型和VOR模型耦合,對海岸帶陸域生態(tài)系統(tǒng)進行定量分析,根據(jù)生態(tài)系統(tǒng)健康綜合評價值,繪制了生態(tài)系統(tǒng)綜合健康評價值空間分布圖如圖6所示。

3.2.1 不同景觀類型的健康狀況

從圖6中可以看出,在所有地物類型中,河流占研究區(qū)總面積的2.02%,都處于一級和二級,生態(tài)健康狀況較好。建設(shè)用地主要包括大豐港區(qū)及其附屬設(shè)施和道路等,約占研究區(qū)總面積的8.06%,處于四級和五級,受人類活動影響較大,尤其是道路會將原本連通的自然景觀人為阻隔,因此這類地區(qū)生態(tài)健康狀況較差。農(nóng)田區(qū)域占研究區(qū)面積的24.07%,大部分處于三級,少部分處于二級,農(nóng)作物通過光合作用進行固碳,調(diào)節(jié)區(qū)域氣候,對濕地生態(tài)健康有積極作用,因此生態(tài)健康狀況相對較好。圍海養(yǎng)殖區(qū)面積最大,占研究區(qū)總面積的50.86%,大部分處于二級,少部分處于三級,由于圍海養(yǎng)殖水體對調(diào)節(jié)氣溫有積極作用,因此這類地區(qū)也是生態(tài)健康相對較好的區(qū)域。灘涂植被約占總面積的15.17%,基本處于三級,灘涂地區(qū)本身地形沖淤變化大,植被類型由于護花米草等先鋒植被與本土植被之間的種群競爭,景觀類型不穩(wěn)定,因此從景觀角度來看這類地區(qū)生態(tài)健康一般。

3.2.2 不同空間范圍的健康狀況

對圖6進行統(tǒng)計可知,江蘇中部海岸陸域生態(tài)系統(tǒng)健康狀態(tài)整體較好,健康狀態(tài)一級健康和二級良好的區(qū)域面積共占27.62%,健康狀態(tài)三級一般的區(qū)域面積占60.94%,健康狀態(tài)四級較差和五級差的區(qū)域面積共占11.44%。從空間分布來看,大豐港至王港岸段生態(tài)健康狀況最差,該岸段人類活動頻繁,建筑物密度大,工廠生產(chǎn)會產(chǎn)生大量廢氣廢水,對環(huán)境造成污染和破壞,而人類居住區(qū)域也會產(chǎn)生大量生活垃圾,對生態(tài)環(huán)境造成嚴重影響。斗龍港至四卯酉河段主要由圍海養(yǎng)殖區(qū)、農(nóng)田和灘涂組成,受污染較輕,環(huán)境保護程度較高,景觀破碎程度小,因此整體生態(tài)健康狀況相對較好。此外,新洋港至斗龍港段的丹頂鶴國家級珍禽自然保護區(qū)以及川東港西南處的麋鹿國家級自然保護區(qū)健康狀況均為二級良好至一級健康之間,政府部門通過限制人類開發(fā)活動,有計劃地對環(huán)境加以保護,控制環(huán)境污染和生態(tài)破壞行為,防止環(huán)境質(zhì)量惡化,有利于保持生態(tài)平衡,因此生態(tài)狀況較好。

4 結(jié)論

依據(jù)景觀生態(tài)學(xué)和生態(tài)系統(tǒng)健康理論,以遙感數(shù)據(jù)為基礎(chǔ),建立了可直接從遙感影像中獲取的評價指標體系,并采用耦合的TOPSIS-VOR模型對江蘇中部海岸生態(tài)系統(tǒng)進行健康評價。得出以下結(jié)論:

(1)江蘇中部海岸地區(qū)整體生態(tài)健康狀態(tài)中等偏好,健康狀況處于一般及以上的地區(qū)占總面積的88.56%,健康狀況較差和差的地區(qū)僅占總面積的11.44%。

(2)從地物類型來看,圍海養(yǎng)殖區(qū)、農(nóng)田集中區(qū)域以及自然保護區(qū)濕地生態(tài)健康狀況較好,而建設(shè)用地區(qū)域生態(tài)健康狀況相對較差。

(3)從空間分布來看,斗龍港至四卯酉河岸段主要是農(nóng)田區(qū)、圍海養(yǎng)殖區(qū)和灘涂植被區(qū),污染較小,整體生態(tài)健康最好;四卯酉河至王港河岸段生態(tài)健康狀況最差,該區(qū)域主要包括大豐港區(qū)及其臨港產(chǎn)業(yè)區(qū),景觀破碎程度高,受人類活動干擾頻繁,可在區(qū)域內(nèi)適當(dāng)增加植被覆蓋,開挖部分水面,增加區(qū)域的景觀多樣性,從而提高生態(tài)系統(tǒng)活力。

與傳統(tǒng)的以PSR模型和層次分析法相結(jié)合構(gòu)建的生態(tài)健康評價模型相比,本文所提出的TOPSIS-VOR耦合模型評價方法具有以下優(yōu)勢:(1)評價指標數(shù)據(jù)基本均可從遙感影像中計算得到,數(shù)據(jù)獲取方便,有利于開展生態(tài)系統(tǒng)健康時序分析研究;(2)耦合模型不需要對指標權(quán)重進行賦值,避免了主觀因素對客觀評價結(jié)果的影響;(3)評價結(jié)果能有效反映研究區(qū)內(nèi)不同地物類型生態(tài)健康狀況的空間分布特征,避免了傳統(tǒng)評價方法得到的生態(tài)健康評價結(jié)果僅用一個數(shù)值來表示整個區(qū)域健康狀況帶來的片面性,能夠為管理者對生態(tài)系統(tǒng)修復(fù)提供空間參考依據(jù)。