高中音樂鑒賞中學(xué)生有效解讀音樂語言的策略研究

鐘曉飛

(浙江省杭州富陽區(qū)富陽中學(xué),浙江 杭州 311400)

《音樂新課程標(biāo)準(zhǔn)》中提出“以音樂審美為核心的理念”。高中學(xué)生的審美感知能力主要表現(xiàn)為感知音樂語言要素中的美感,在音樂鑒賞中體驗(yàn)理解音樂學(xué)科的審美價(jià)值。而音樂語言是指旋律、節(jié)奏、節(jié)拍、速度、力度、音色、和聲、調(diào)式、調(diào)性等及音樂的表現(xiàn)形式(體裁特點(diǎn)、演唱和演奏的方式)等。因此,作為一線的音樂教師,在音樂鑒賞教學(xué)中,應(yīng)該研究把握音樂作品的音樂語言,引導(dǎo)學(xué)生從音樂語言入手,進(jìn)行聆聽分析和實(shí)踐體驗(yàn),對音樂語言進(jìn)行多層次、多維度的學(xué)習(xí)感受與體驗(yàn)理解,逐步引導(dǎo)和提升學(xué)生對音樂語言的解讀能力,從而提升學(xué)生對音樂表達(dá)形式和情感內(nèi)涵的整體理解,可以有效的提高音樂的審美能力,切實(shí)提高學(xué)生的音樂素養(yǎng)。

一、發(fā)揮教材文本的文化語境,增加學(xué)生對音樂要素的敏感,感知音樂的魅力

美國著名音樂教育家雷默在他的《音樂教育的哲學(xué)》中說道:“音樂教育最重要的作用就是幫助學(xué)生逐步增加對音樂要素的敏感,包括可以獲得感覺體驗(yàn)的那些條件。”高中音樂鑒賞教材內(nèi)容豐富多彩,教師要帶領(lǐng)學(xué)生去發(fā)現(xiàn)和挖掘音樂教材的審美因素,用音樂語言去分析和感知作品的特定、獨(dú)特的文化語境,增強(qiáng)學(xué)生對音樂作品的敏感度,從而感受和體會這些不同風(fēng)格、不同時(shí)期的優(yōu)秀音樂作品。

(一)引導(dǎo)學(xué)生關(guān)注各種音樂語言的表現(xiàn)形式

音樂的表現(xiàn)離不開音樂要素。要知道音樂所“告訴”我們具體表現(xiàn)的是什么,就要分析節(jié)奏、旋律、音色、和聲、調(diào)式、速度、力度等音樂要素。如:這首樂曲你感受到怎樣的音樂情緒?音樂讓你聯(lián)想到了怎樣的表現(xiàn)場景?音樂的速度力度變化讓你感受到了作者怎樣的情感?通過關(guān)注各種音樂要素的藝術(shù)表現(xiàn)作用,才能理解作者想要表達(dá)的情感、才思及內(nèi)心活動(dòng),最終達(dá)到“潤物細(xì)無聲”的音樂審美功效。

(二)把握個(gè)性化的音樂語言,體驗(yàn)不同的音樂風(fēng)格

音樂風(fēng)格是文化現(xiàn)象的產(chǎn)物,是一定時(shí)期的文化產(chǎn)生和發(fā)展的產(chǎn)物,具有典型鮮明的特色和特征,并通過富有個(gè)性的音樂要素表現(xiàn)出來,因此,要研究尋找最具特色和最具個(gè)性的音樂要素,引導(dǎo)學(xué)生感受與理解,才能理解作品音樂風(fēng)格。

同時(shí),在引導(dǎo)學(xué)生感受、體驗(yàn)、理解音樂風(fēng)格的過程中,還應(yīng)該充分挖掘作品的學(xué)科價(jià)值,引導(dǎo)學(xué)生分析和探討音樂風(fēng)格背后的文化背景。例如:蒙古族長調(diào)歌曲,自由的節(jié)奏,悠揚(yáng)寬廣的旋律,富有濃郁的草原風(fēng)味,是一種典型的代表蒙古族音樂風(fēng)格的音樂體裁。這與蒙古草原的地理環(huán)境、社會生活、語言、文化、風(fēng)俗和習(xí)慣,漫長的民族歷史和民族文化交流是分不開的。

(三)抓住音樂要素,體驗(yàn)音樂的情緒和情感

音樂作品的情緒是最基本的情感現(xiàn)象,代表作者情感現(xiàn)象的反映過程和狀態(tài)。引導(dǎo)學(xué)生通過聆聽,多維感受音樂的情緒情感,加深學(xué)生對音樂情感的自我感知,來實(shí)現(xiàn)對音樂美的追求。

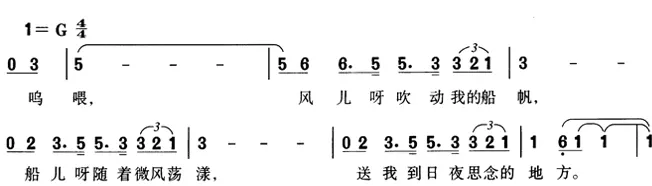

人音版《音樂鑒賞》教材第五單元《歷史悠久的亞洲傳統(tǒng)音樂》中,講到印度尼西亞民歌《星星索》時(shí),歌曲是印尼蘇門答臘中部巴達(dá)克人的船歌。歌曲第一樂段:旋律委婉悠長,固定的音型以及附點(diǎn)和三連音的大量使用,使音樂緩慢、悠揚(yáng)。長短交替的節(jié)奏、每句的節(jié)奏前緊后松,帶有搖晃感,具有船歌的特點(diǎn)。

在教學(xué)中為了讓學(xué)生感受音樂情緒,我先在鋼琴上彈唱此段落,讓學(xué)生先用“l(fā)u”母音哼唱,在哼唱時(shí)讓學(xué)生特別注意附點(diǎn)節(jié)奏的鮮明性。然后讓學(xué)生哼唱著音樂,用手慢慢做劃槳的動(dòng)作,體會音樂的節(jié)奏,感受音樂情緒。

因此,通過分析作品的音樂要素,引導(dǎo)感受個(gè)性化的音樂語言,通過音樂語言理解作品的藝術(shù)價(jià)值和人文內(nèi)涵,使音樂文本結(jié)合一定的文化語境呈現(xiàn),才能讀出文本的本來面目和獨(dú)特意境,從而引導(dǎo)學(xué)生從更加廣闊的視角去解讀作品的人文屬性。

二、引導(dǎo)學(xué)生進(jìn)行多種有效聆聽,感知音樂要素,豐富音樂語言

美國著名音樂教育家艾倫·科普蘭在《怎樣欣賞音樂》一書中說:“如果你要更好的理解音樂,再也沒有比聆聽音樂更重要的了,什么也代替不了傾聽音樂。”因此,要真正去品鑒音樂,有效的聆聽非常必要。

(一)通過反復(fù)有效聆聽,感知音樂語言的表現(xiàn)功能和作用

“反復(fù)”是音樂教學(xué)中的重要聆聽手段,在教學(xué)中引導(dǎo)學(xué)生反復(fù)聆聽音樂,如從動(dòng)機(jī)到主題,從局部到全曲的反復(fù)聆聽,對同一作品不同形式的反復(fù)聆聽等,都能加深學(xué)生對作品的理解,更入木三分的鑒賞音樂。

例如:鑒賞貝多芬的《第九(合唱)交響曲》第四樂章:首先初聽引子和宣敘調(diào),感知音樂語言的美,體會作品表達(dá)的情緒;然后帶著問題重復(fù)聆聽,尋找作品主題;最后遞進(jìn)式聆聽,結(jié)合“音樂要素”去分析主題,理解作品怎樣通過音樂要素進(jìn)行反復(fù)變奏,結(jié)合演奏樂器(從弦樂器轉(zhuǎn)到管樂器,最后到整個(gè)樂隊(duì)的全奏),理解作品逐漸形成的輝煌氣勢。同時(shí),在過程中引導(dǎo)局部重復(fù)聆聽。這樣,整體與局部結(jié)合,在反復(fù)聆聽中把握作品的情感。引導(dǎo)學(xué)生體會音樂語言在鑒賞音樂時(shí)所起的作用。

(二)通過對比聆聽,感知音樂要素的變化,深入了解音樂的內(nèi)涵

音樂鑒賞課是一門“聽”的藝術(shù),根據(jù)學(xué)情,組織多形式多層次的對比聆聽是音樂鑒賞教學(xué)又一重要手段,以加深學(xué)生對音樂語言的整體感知能力。當(dāng)我們欣賞一個(gè)作品時(shí),有時(shí)會遇到同名的作品。標(biāo)題相同,但內(nèi)容是否相似?表達(dá)的情感是否一樣呢?

例如貝多芬的《升c小調(diào)鋼琴奏鳴曲(月光)》和德彪西的《月光》,曲名都一樣,但風(fēng)格截然不同。通過對比聆聽,抓住音樂語言中的旋律、調(diào)式、和弦進(jìn)行分析會發(fā)現(xiàn):貝多芬的《月光》屬于古典主義音樂,調(diào)式嚴(yán)謹(jǐn)、邏輯嚴(yán)密,規(guī)矩的和弦表現(xiàn)出月色的柔和美。德彪西的《月光》是印象派音樂,音樂旋律不明顯,用零碎的音樂片斷和長和弦彼此交融,表現(xiàn)月光神秘莫測,給人朦朧的感覺。前者集中于寫實(shí)的描寫,后者更傾向于在看到月光后自己內(nèi)心的感受和震撼。通過音樂語言的比較和分析,使學(xué)生對音樂內(nèi)涵有了更深的理解,也更好理解了音樂家創(chuàng)作意境。

通過有效的反復(fù)、對比聆聽,引導(dǎo)學(xué)生在分析音樂語言中參與聆聽,如旋律的變化、節(jié)奏的疏密、力度的強(qiáng)弱、速度的快慢、音色的對比、演奏的技法等,使聆聽成為把握音樂內(nèi)涵、追隨作曲家思路、感受藝術(shù)審美體驗(yàn)的重要途徑。

三、引導(dǎo)學(xué)生創(chuàng)造性的運(yùn)用音樂語言,主動(dòng)獲得音樂審美體驗(yàn)

新課程改革后的音樂課程標(biāo)準(zhǔn)重視對學(xué)生的創(chuàng)造性和創(chuàng)新能力的發(fā)展。高中音樂鑒賞應(yīng)該充分發(fā)揮音樂的學(xué)科特性,激發(fā)學(xué)生的音樂創(chuàng)造性思維,在教學(xué)中引導(dǎo)學(xué)生運(yùn)用音樂的要素,從音樂的速度、力度、音區(qū)、音色、節(jié)拍等方面進(jìn)行音樂創(chuàng)造活動(dòng),有效提升學(xué)生音樂審美創(chuàng)造力。

(一)引導(dǎo)學(xué)生在感受音樂的基礎(chǔ)上放飛思想,發(fā)展音樂想象空間

想象是音樂思維活動(dòng)中最具活力的一個(gè)方面,教師在音樂鑒賞中引導(dǎo)學(xué)生不僅僅停留在音樂的內(nèi)容詮釋上,而要給予學(xué)生想象和創(chuàng)造空間,鼓勵(lì)個(gè)性化的鑒賞理解音樂。

(二)鼓勵(lì)學(xué)生運(yùn)用音樂語言進(jìn)行音樂創(chuàng)造實(shí)踐

高中生已具有一定的音樂表達(dá)能力。教學(xué)中,鼓勵(lì)學(xué)生運(yùn)用音樂語言,進(jìn)行音樂創(chuàng)作活動(dòng),培養(yǎng)學(xué)生的創(chuàng)造性思維。

課例:《卡瑪林斯卡亞幻想曲》教學(xué)流程:

1.欣賞主題一和主題二片段,學(xué)唱主題旋律。

2.簡介作曲家格林卡。

3.欣賞作品中主題的變奏。

4.實(shí)踐與創(chuàng)作:學(xué)生以小組討論形式為歌曲《小星星》進(jìn)行變奏。

教學(xué)流程4,學(xué)生學(xué)習(xí)了作品后,了解了主題在音區(qū)、音色、節(jié)奏等基本變奏的方法,然后采用學(xué)生熟悉的歌曲《小星星》作為主題,讓學(xué)生進(jìn)行變奏。學(xué)生能創(chuàng)造性的運(yùn)用音樂語言進(jìn)行創(chuàng)作,發(fā)展學(xué)生的音樂創(chuàng)造潛能。

四、引導(dǎo)學(xué)生在與“相關(guān)文化”的交融中理解運(yùn)用音樂語言,強(qiáng)化音樂審美體驗(yàn)

音樂是一門藝術(shù)性、綜合性很強(qiáng)的學(xué)科。發(fā)揮音樂的學(xué)科特點(diǎn),進(jìn)行音樂與其他姊妹藝術(shù)、其他學(xué)科的學(xué)科整合,使這些學(xué)科的特性與音樂情感表達(dá)的概括性和藝術(shù)表現(xiàn)的非具象性相互補(bǔ)充,可以有效增進(jìn)高中學(xué)生對音樂學(xué)科價(jià)值的理解,有效提高學(xué)生音樂審美能力。

如《一個(gè)人的流派——德彪西》的教學(xué)中,導(dǎo)入部分直接從觀賞印象派繪畫入手,從印象派繪畫的欣賞,讓學(xué)生感受畫面朦朧、隱約之美,它追求的是畫家對事物瞬間的一種感覺。而印象派音樂也與繪畫一樣,追求一種朦朧飄忽的瞬間感覺。下面是教學(xué)片斷展示第一主題的教學(xué):

凡高《星月夜》

莫奈《印象·日出》

師:聆聽音樂第一主題,思考:旋律、速度、力度和樂器的音色上有什么特點(diǎn)?營造一種怎樣的意境?

生:力度由弱到強(qiáng),速度由慢而快,旋律很優(yōu)美,聽上去讓人感覺大海美麗動(dòng)人,從寧靜而神秘中慢慢蘇醒。

師:看看譜例,思考:連音線和三連音的作用?(教師用鋼琴彈奏第一主題)

生:連音線:把每一小節(jié)第一拍的重音打亂了。三連音:加強(qiáng)音樂的連貫性。

師:6∕8拍子,本身就很復(fù)雜,再加上三連音和連音線的使用讓我們很難數(shù)清它的節(jié)拍子,讓音樂顯得更加朦朧模糊。

課堂導(dǎo)入和教學(xué)片斷的設(shè)計(jì),以音畫的并聯(lián)為主線,通過觀察畫面,分析音樂語言,讓音樂與畫面之間建構(gòu)橋梁,讓學(xué)生對音樂與畫面的并聯(lián)進(jìn)行探討,促進(jìn)學(xué)生理解音樂語言在表情達(dá)意中的作用,強(qiáng)化學(xué)生音樂的審美體驗(yàn)。

通過上面這些操作策略,我們發(fā)現(xiàn)在高中音樂課鑒賞教學(xué)中,學(xué)生對音樂要素的認(rèn)識更加清晰化了,讓學(xué)生更好的獲得了對音樂作品思想內(nèi)容和藝術(shù)美的體驗(yàn)。當(dāng)然,在教學(xué)的過程中,對于激發(fā)高中學(xué)生的學(xué)習(xí)主動(dòng)性,引發(fā)學(xué)生能主動(dòng)的參與音樂實(shí)踐活動(dòng),教師還需要加強(qiáng)教學(xué)反思,進(jìn)一步加強(qiáng)對教學(xué)設(shè)計(jì)策略的研究。

綜上所述,通過有效解讀音樂語言,引導(dǎo)學(xué)生在聆聽、參與、鑒賞中體驗(yàn)感受音樂要素,分析研究音樂表現(xiàn)內(nèi)容,理解感悟音樂情感內(nèi)涵,培養(yǎng)發(fā)展音樂審美創(chuàng)造力,才能有效提升高中生的音樂審美情感。即通過學(xué)生的感知與感受、表現(xiàn)與創(chuàng)造、音樂與相關(guān)文化等活動(dòng)的過程,提升高中生對解讀音樂語言的能力,只有提升了解讀音樂的能力,才能讓學(xué)生更好的獲得對音樂作品的思想內(nèi)容和藝術(shù)美的體驗(yàn),才能對音樂有深層次的理解和感悟,從而提高學(xué)生的音樂審美鑒賞力,為學(xué)生終生喜愛音樂、享受音樂打下良好的基礎(chǔ)。