基于G指數的中越貿易競爭性實證研究

[提要] 自中越關系正常化以來,雙邊貿易得到快速發展。截至目前,中國是越南第一大貿易伙伴。本文利用2000年以來的雙邊貿易統計數據,以G指數對中越貿易的競爭性進行實證分析,從而得出結論:中越在初級產品方面存在一定的競爭性,但總體而言中越雙邊貿易競爭性不強。

關鍵詞:中國;越南;比較優勢;產業內貿易

中圖分類號:F7 文獻標識碼:A

收錄日期:2018年9月17日

引言

亞當·斯密在其代表著作《國富論》中,提出了其關于國際貿易和國際分工的絕對成本理論,認為國際分工的基礎是有利的自然稟賦,或后天的有利生產條件。大衛·李嘉圖在絕對成本理論的基礎上,提出“比較成本說”,認為每個國家不一定生產各種商品,而應集中生產那些利益較大或風險較小的商品,然后通過國際貿易進行商品交換。以赫克歇爾-俄林為代表的要素稟賦論認為,一國應該分工生產并出口該國相對豐裕和便宜的要素密集型產品,進口該國相對希缺和昂貴的要素密集型產品。但是,在現實貿易中,不僅發達國家間,而且發達國家與發展中國家之間也有相當部分的貿易是產業內貿易。本文利用近十年的貿易統計數據,分別以比較優勢理論、產業內貿易理論為依據對中越貿易的競爭性和互補性進行實證分析,以期對中越雙邊貿易的發展給予一定的說明和指導。

一、研究方法和數據來源

(一)研究方法。本文研究中越貿易競爭性的方法,主要是采用產業內貿易指數,進而達到客觀評價中越貿易競爭性的目的。

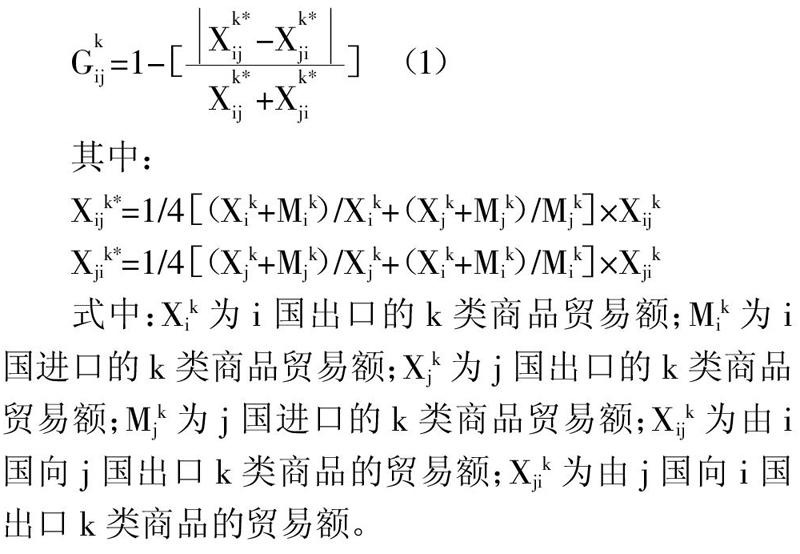

產業內貿易是產業內國際貿易的簡稱,是指一個國家或地區,在一段時間內,同一產業部門產品既進口又出口的現象。產業內貿易水平就是衡量一國外貿競爭力的標志。根據已有的文獻資料,由于人們對產業內貿易概念的理解有所不同,所采用的計量方法也就存在著比較大的差異。Grubel & Lloyd在1975年提出了迄今為止使用最廣泛的產業內貿易度量方法——G-L指數。但是,伯格斯特朗德認為:Grubel & Lloyd錯誤地把產業內貿易作為一國與其他所有國家間多邊貿易總和的一部分來測量。相反,產業內貿易的計量應該將其作為該國與其每一個貿易伙伴的雙邊貿易的一部分。由此,Bergstrand在1983年提出了一個雙邊產業內貿易公式,即:

如果i國的所有貿易都平衡,則Xijk=Xjik,i國與j國在k產品(產業)的所有貿易均為產業內貿易,Gijk=1,但是這種情況比較少見。當i國的總貿易(多邊貿易)失衡時,就必須進行調整。Xijk*、Xjik*分別表示調整后的Xijk、Xjik值。0≤Gijk≤1,一般認為,Gijk越大,則兩國在k類商品上的產業內貿易比重越大。如果Gijk接近0,則表示兩國在k類商品上的貿易為產業間貿易;如果Gijk接近1,則表示兩國在k類商品上的貿易屬于產業內貿易。

(二)數據來源及產品分類。本文使用的數據來自聯合國商品貿易統計數據庫(UN COMTRADE),具體分類方法是以《聯合國國際貿易標》(SITC)第三次修訂標準(SITC Rev.3)為基礎。按1位數的國際貿易分類標準,所有商品分為10大類,其中0~4類大多為初級產品,6類和8類大多為勞動密集型產品,5類、7類和9類大多為資本或技術密集型產品。

二、中越貿易基本情況

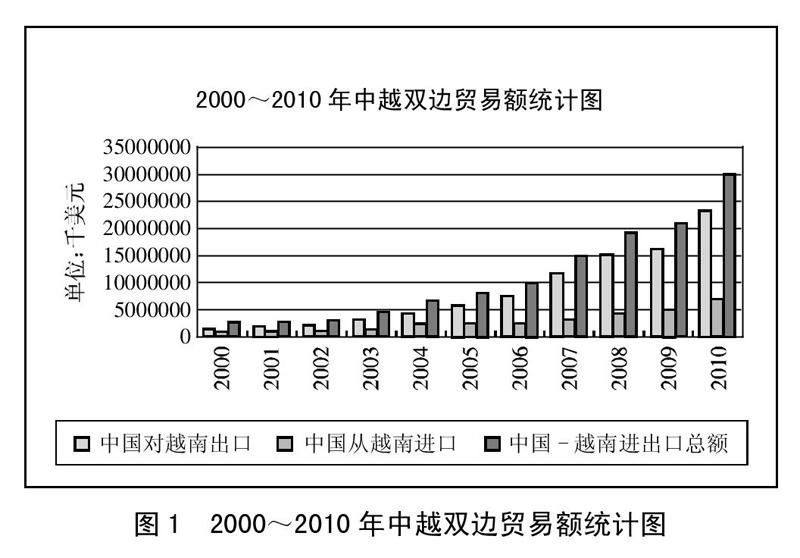

中國從1978年開始實行改革開放,2001年12月11日加入WTO。越南1986年才打開國門,1987年制定《外商企業投資法》,2007年1月11日正式加入WTO。1991年中越貿易總額為3,230萬美元。自1991年中越關系正常化以來,中越經貿關系得到了快速的發展,尤其是進入21世紀以來,中越雙邊貿易發展迅猛。

如圖1所示,2000~2008年兩國雙邊貿易呈現連年增長的態勢,中國連續7年成為越南最大的貿易伙伴,其中,中國對越南的出口額由15.3726億美元增長到151.2213億美元,年均增長33.1%;中國自越南的進口額由9.2915億美元增長到43.3632億美元,年均增長21.2%,雙邊貿易額由24.6641億美元增長到194.5845億美元,年均增長率達29.5%。

2009年雖然受國際金融危機影響,但中越貿易額達到210.48億美元,全年同比增長8.16%。其中,中國對越南出口163億美元,同比增長7.8%,自越南進口47.5億美元,同比增長9.5%。2010年,受全球經濟復蘇的推動,中越貿易總額再創新高,達到254億美元,同比增長20.68%,其中中國對越南出口231.13703億美元,同比增長40.80%,從越南進口69.80437億美元,同比增長46.96%。

據中國海關統計,2011年1~9月中國對越南出口209.27343億美元,進口76.51923億美元。截至目前,中國是越南第一大貿易伙伴。

從商品結構來看,越南對中國出口以資源密集型產品為主,例如原油、煤炭、水產品、果蔬、木器、礦產、橡膠和農產品等,中國對越出口主要是勞動密集型產品和資本密集型產品,即紡織品、鋼材、成品油、機電產品和化工產品為主。2010年中國對越南出口商品主要有:機電產品、鋼材、紡織原輔料、成品油、鋼坯、肥料等,中國自越南進口主要商品包括:煤炭、原油、天然橡膠、鐵礦砂等。(圖1)

三、中越產業內貿易分析

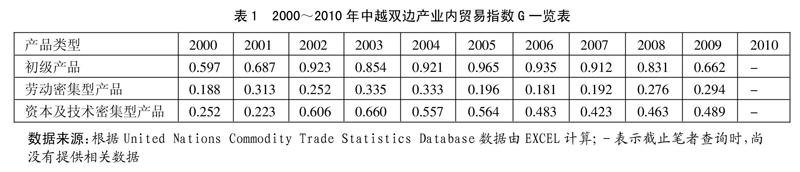

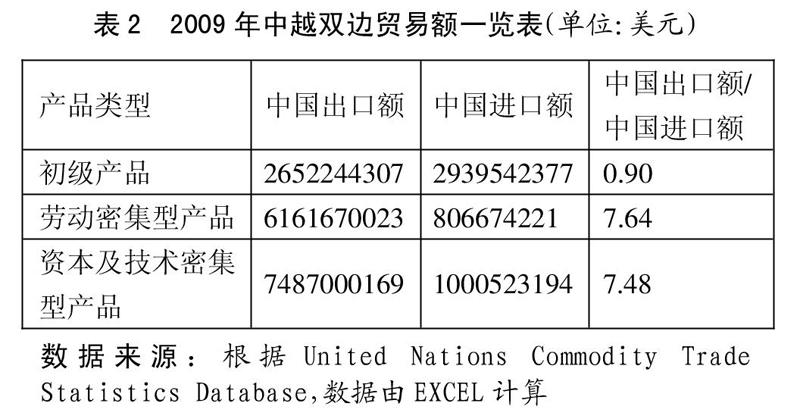

中越雙邊產業內貿易指數顯示,總體上勞動密集型產品和資本及技術密集型產品的產業內貿易程度較低,產業內貿易指數基本維持在0.5以下。尤其是勞動密集型產品的產業內貿易指數在0.35以下,呈現明顯的產業間貿易特征。產業內貿易程度最高的是初級產品,有些年份產業內貿易指數已經超過了0.9,總體呈現明顯的產業內貿易特征,但產業內貿易指數從2006年開始出現遞減趨勢。2009年的中越雙邊貿易情況驗證了以上基于產業內貿易指數的分析。(表1、表2)

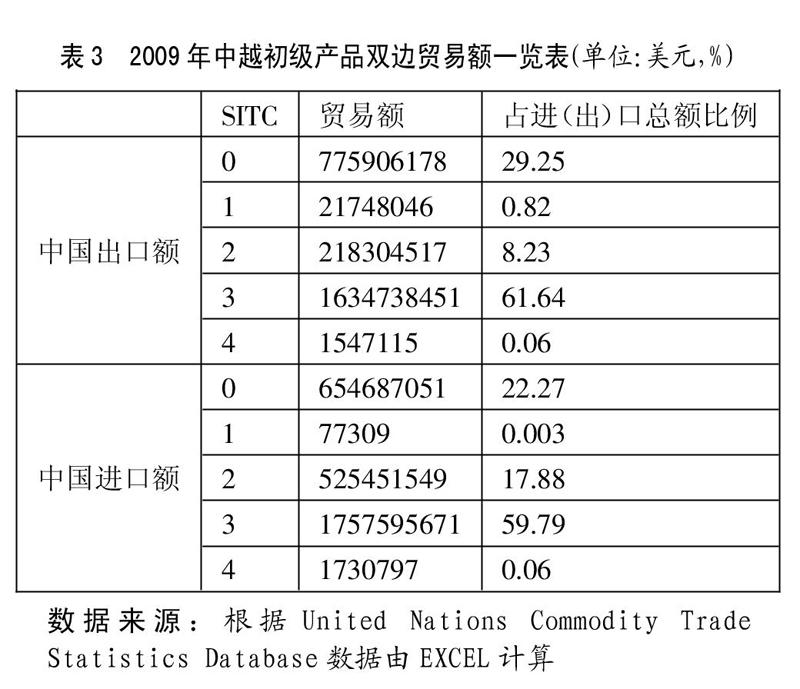

如前文所述,在勞動密集型產品和資本及技術密集型產品上,中國都具有比較優勢,所以這兩種類型的產品的產業間貿易特征符合傳統的比較優勢理論,但是,初級產品的產業內貿易特征有悖于傳統的比較優勢理論。中越間初級產品形成產業內貿易的原因,以2009年中越初級產品進出口額分析。由表3分析可知,主要原因是中越大量進口SITC3(礦物燃料、潤滑油及有關原料)類產品的同時,大量出口SITC3類產品。(表3)

綜合以上分析,雖然產業內貿易水平在一定程度上反映了一國各產業在國際市場上的競爭優勢,但是總體上中越之間的產業內貿易指數不高,產業內貿易水平還比較低。雖然近年有所提高,但提高幅度不大,這表明中越兩國的貿易互補性遠遠大于競爭性。從商品結構上看,在初級產品方面,中國與越南產業內貿易指數較大,以產業內貿易為主;在勞動密集型產品和資本及技術密集型產品方面,中越產業內貿易指數較小,以產業間貿易為主。

四、結語

通過以上對中越貿易的競爭性和互補性的實證分析,可以得出如下結論:根據產業內貿易指數分析,總體上中越之間的產業內貿易水平還比較低,兩國貿易主要以產業間貿易為主,貿易互補性遠遠大于競爭性。在初級產品方面,產業內貿易指數較大,以產業內貿易為主。

主要參考文獻:

[1]郭學能,石群.The Present situation,Characteristics &Countermeasures; of Sino-Vietnamese Trade[C].Singaper:Singaper Management and Sports Science Institute,2013.

[2]高金田,馬祥芹.中國與瑞士貿易互補性的實證分析[J].中國海洋大學學報(社會科學版),2010(5).

[3]皮軍,劉相駿.中越經貿關系:競爭性與互補性分析[J].南洋問題研究,2009(2).

[4]顏蔚蘭,趙紅云.中國與越南產業內貿易的實證分析[J].廣西師范學院學報(哲學社會科學版),2011(1).

[5]Balassa,Bela.Trade liberalization and Revealed Comparative Advantage[J].Manchester School of Economics and Social Studies,1965.

[6]Grubel,H.G.&Lloyd;,P.J.Intra-Industry Trade:The Theory and Measurement of International Trade in Differentiated Products[M].London:Macmillan,1975.

[7]藍慶新,鄭學黨.中韓產業內貿易的實證分析與促進策略[J].國際經貿探索,2012(2).

[8]李準曄,金洪起.中韓貿易結構分析[J].中國工業經濟,2002(2).