拉莫三嗪對腦外傷術后患者認知功能及癲癇的作用研究

許瓊冠,李 強,徐鵬翔,付宙鋒

顱腦損傷是由于車禍、暴力擊打等直接或間接外力作用于頭部引起的顱腦組織損傷,傷后昏迷時間超過6 h或再次昏迷者為重型顱腦損傷[1]。目前手術是挽救重癥顱腦損傷患者生命,降低病死率的首選治療方式[2]。但研究表明[3-5],重癥顱腦損傷患者極易在手術后并發創傷性癲癇,而晚期創傷性癲癇預后極差,更甚者可危及生命。因而圍手術期對重癥顱腦損傷患者應用抗癲癇藥物,對于改善患者預后,促進患者認知功能恢復極為重要。拉莫三嗪是應用較多的抗癲癇藥物,其作用效果較廣,療效良好,但國內少見關于拉莫三嗪對重癥顱腦損傷患者的應用效果。因此,本研究通過在手術前開始對500例重癥顱腦損傷患者分別應用丙戊酸鈉或拉莫三嗪,以比較圍手術期口服二者的臨床應用效果。

1 對象與方法

1.1 研究對象 回顧性分析本院2014年1月~2016年8月收治的500例接受標準大骨瓣開顱減壓手術的重癥顱腦外傷患者的資料。于2014年1月~2015年5月入院的250例作為丙戊酸鈉組,男135 例,女 115 例,平均年齡(45.8±9.8)歲,格拉斯哥昏迷評分為(10.5±2.4)分;致傷原因:車禍傷 122例,暴力擊打81例,高處墜落47例;臨床診斷:顱內出血81例,例蛛網膜下腔出血64例,硬膜下血腫41例,硬膜外血腫29例,開放性顱腦損傷23例,彌漫性軸索損傷12例。以2015年6月~2016年8月入院的250例作為拉莫三嗪組,男133例,女117 例,平均年齡(45.3±10.1)歲,格拉斯哥昏迷評分為(10.4±2.4)分;致傷原因:車禍傷 128 例,暴力擊打70例,高處墜落52例;臨床診斷:顱內出血87例,硬膜下血腫41例,硬膜外血腫23例,蛛網膜下腔出血58例,開放性顱腦損傷23例,彌漫性軸索損傷18例。兩組的性別、損傷原因、格拉斯評分等資料比較均無統計學差異(P>0.05),具有可比性。納入標準:(1)重癥顱腦損傷診斷明確,影像結果顯示局灶性皮質出血;(2)腦電圖異常。

1.2 治療方法 所有患者均行標準大骨瓣開顱減壓手術治療。手術前,根據分組不同給予相應藥物治療,意識昏迷者采用鼻飼給藥。拉莫三嗪組口服拉莫三嗪(GlaxoSmithKline Pharmaceuticals S.A公司,批準文號 H20160513),初始日劑量為 25 mg,3次/d,持續1 w;此后每周按25 mg遞增,維持最大劑量100 mg/d。對照組口服丙戊酸鈉(湖南三金公司,批準文號:H20050596),5 mg/kg,1 次/d。 兩組均連續給藥1個月,期間定期復查電解質、肝腎功能、三大常規及腦電圖等檢查。

1.3 評價指標 (1)認知功能:選用簡易智力狀態測定量表(MMSE)來評估患者的認知功能,總分為30分,分數與認知功能成正比;(2)創傷性癲癇:早期癲癇(外傷后1 w內的癲癇)和晚期癲癇(外傷1 w后的癲癇);(3)不良反應:統計治療期間患者的藥物不良反應發生情況。

1.4 統計學方法 應用SPSS20.0統計軟件分析,計量資料組間比較行t檢驗,計數資料行χ2檢驗,P<0.05為差異有統計學意義。

2 結果

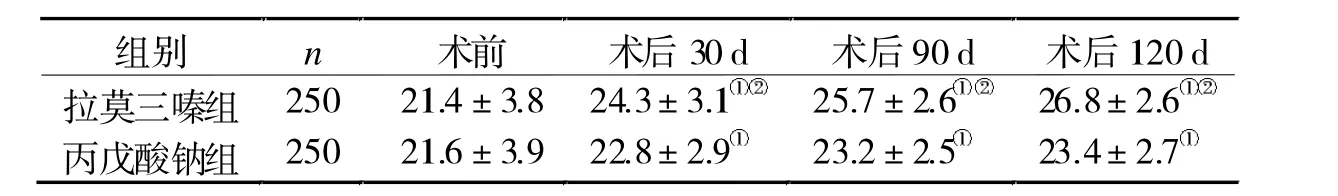

2.1 認知功能變化 術前兩組MMSE量表評分比較無顯著性差異(P> 0.05);治療后 30~120 d,兩組的MMSE量表評分均明顯升高,且拉莫三嗪組均高于丙戊酸鈉組(P<0.01,表1)。

2.2 創傷性癲癇發生率比較 兩組早期癲癇的發生率比較無明顯差異(P>0.05),但拉莫三嗪組晚期癲癇的發生率低于丙戊酸鈉組(P<0.01)。見表2。

表2 兩組術后創傷性癲癇發生率比較[n(%)]

2.3 不良反應發生率比較 丙戊酸鈉組不良反應發生率顯著高于拉莫三嗪組(P<0.01,表3)。

3 討論

重癥顱腦損傷是目前臨床上常見的危重癥。緊急搶救、糾正休克、清創、抗感染及手術是基本治療原則[6],而手術作為目前最常用的的治療方法,能有效挽救患者生命,改善患者術后的神經功能,提高生活質量。但創傷性癲癇作為術后最常見的并發癥,對患者的認知功能的康復及預后均有嚴重不良影響[7]。

表1 兩組治療前后MMSE量表評分比較(分)

表3 兩組不良反應比較(例)

癲癇是由于大腦皮層過度放電造成突發性與反復性的精神、感覺、運動功能、植物神經功能障礙。根據發病誘因的差異,大致可分為原發性癲癇和繼發性癲癇兩大類。其中繼發性癲癇多由顱腦外傷等引起[8]。Avirup Chowdhury等[9]研究表明,創傷性癲癇會加劇重癥顱腦損傷患者的腦組織水腫,甚者會引起腦部出血,嚴重損害患者的腦部功能,對患者的生命造成嚴重威脅。有研究表明,早期應用抗癲癇藥物,有利于降低早期創傷性癲癇發生的風險。因此,從實施手術前開始應用抗癲癇藥物,是改善重癥顱腦損傷患者預后和術后認知功能的重要手段。

目前臨床上常用的抗癲癇藥物為苯巴比妥、苯妥英鈉、拉莫三嗪、卡馬西平、丙戊酸鈉等,其抗癲癇的作用機理為影響中樞神經元,以盡可能控制機體神經元的病理性過度放電,或者是提高正常腦組織的興奮閾,來減弱病灶興奮的擴散,減少癲癇復發的風險[10-11]。其中拉莫三嗪具有半衰期長、生物利用度高,毒副作用少,肝腎危害低等優點[12]。而丙戊酸鈉為廣譜抗癲癇藥物,具有吸收率高、血腦屏障透過率高的優點,是目前臨床上常用的一線抗癲癇藥物[13]。Xiaoguang Du等[14]研究表明,分別對重癥顱腦損傷患者應用拉莫三嗪或丙戊酸鈉,能明顯改善患者的神經功能,促進認知功能的恢復,與本研究結果基本相同,說明二者均有促進患者腦部神經功能康復的療效。

本研究結果發現,術后30~120 d,拉莫三嗪組的MMSE量表評分均高于丙戊酸鈉組(P<0.01),說明拉莫三嗪保護神經功能的作用優于丙戊酸鈉。其作用機制主要為,拉莫三嗪可抑制GS2KP的釋放[15],減少神經元細胞的損傷及凋亡。同時本研究結果還表明,兩組早期癲癇的發病率無統計學差異(P>0.05),但拉莫三嗪組晚期癲癇的發病率明顯低于丙戊酸鈉組(P<0.01),說明拉莫三嗪能明顯降低重癥顱腦損傷患者晚期癲癇的發生風險。分析原因,這是由于丙戊酸鈉是一種抗葉酸藥,其主要通過抑制丁醛酸脫氫酶和r氨基丁酸轉化酶,促進腦中抑制性遞質含量的增加,以提高突觸后r氨基丁酸通道的親和力,從而使神經遞質的興奮性降低,實現抗癲癇的作用。而拉莫三嗪作為一種具有雙重藥效作用的鈉離子高通道阻滯劑,屬于苯三嗪類衍生物,其一方面通過對鈉通道及過度放電的神經元進行去極化來阻止癲癇持續發作,另一方面又通過抑制興奮性遞質的釋放(如病理性谷氨酸)和鈣離子通道來達到預防癲癇的目的,有利于減少神經元異常放電,達到抗癲癇的作用,更有利于神經元細胞的保護[17]。此外,本研究結果顯示,丙戊酸鈉組不良反應發生率顯著高于拉莫三嗪組,說明拉莫三嗪的安全性更高。

綜上所述,相比于丙戊酸鈉,重癥顱腦外傷患者從手術前開始口服拉莫三嗪,能明顯促進患者術后認知功能的恢復,降低創傷性癲癇的發生率,且安全性高,值得在臨床進一步推廣。