積極心理學在高一化學教學中的應用

張 強

(江蘇省海門市四甲中學 226100)

積極心理是做好事情的前提.作為當代中學生接受知識、提升素質是他們這一階段必須做好的事情.但是,接受知識是寬泛的,不能僅僅局限于課本,更多的是對知識的求實.這是一種能力的提升,是對未來生活、工作的技能培訓.學生對知識的求實不可能是消極的接納,應該是心甘情愿的吸收,是在激情四射的氣氛中潛移默化.

一、積極心理讓學生在課堂上敢于質疑

沒有質疑就沒有學習動力,唯有在問題的分析過程中才能讓知識從認知轉換為內化.例如,在學習了必修一之后,非金屬元素及其化合物的是本冊的重要內容,如何讓學生能夠質疑呢?筆者設計了這樣的一個情境:

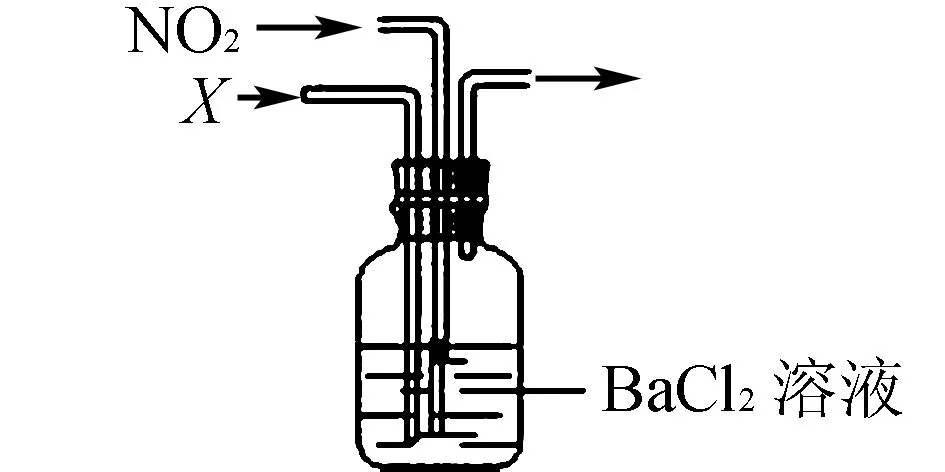

例1 在常溫下,某學生用圖1裝置進行實驗,先在BaCl2溶液通入足量的NO2,未見沉淀生成,再通入X氣體,有白色沉淀,則通入的X氣體可能是什么呢?

圖1

[創設目的]題干給出X是氣體就是一個質疑情境的創設,讓學生思考學習過眾多的氣體,并通過性質進行分類.學生自然提出了質疑,如何去選擇恰當的角度對氣體的分類?因為氣體性質分類是多角度的,必須讓學生思考到NO2與水反應生成HNO3.HNO3具有氧化性,因此用氣體的氧化性和還原性進行分類,比如,常見的氧化性氣體有Cl2、O2等;還原性氣體有H2、CO、NH3、SO2等.HNO3具有酸性,可以按照氣體的酸堿性分類,比如,常見的酸性氣體有Cl2、CO2、SO2等,堿性氣體有NH3;中性氣體有H2、CO等.通過質疑的探究過程學生對已有的知識再一次“過濾”,再一次“篩選”,精力集中了,感情投入了,隨之而來的就是問題的解決過程.

讓學生敢于進行課堂質疑,就是以生為本,就是將接受知識的主動權交給了學生,學生才能以積極的心態去探究、去分析.

二、積極心理讓學生在課堂上樂于釋疑

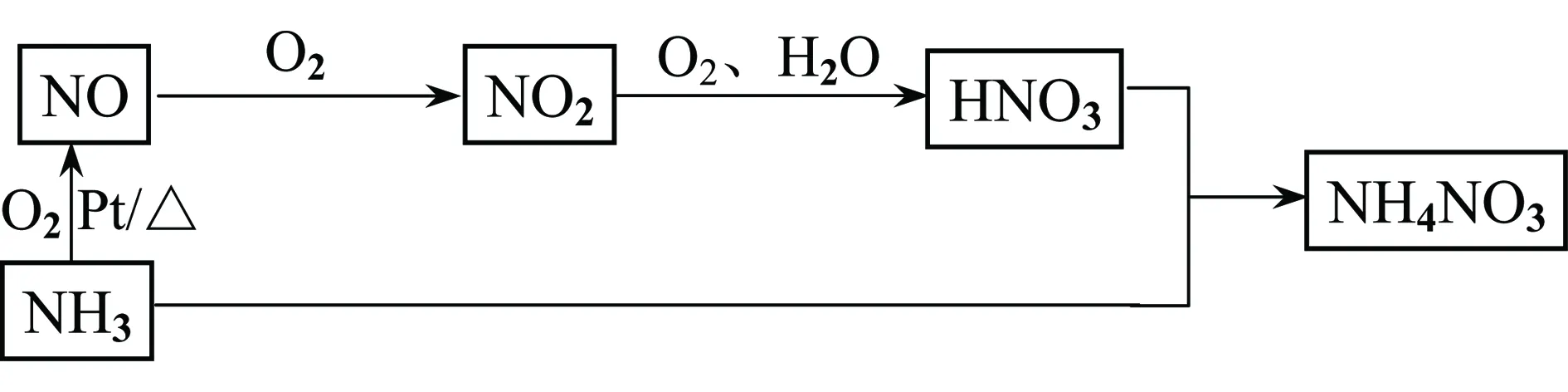

課堂問題的提出不是為老師進行滔滔不絕的講述作鋪墊的,而是催生學生獨立思考、合作交流的進程.例如在學習氮元素的化合物之間的轉化知識,可以在電子白板上展示如圖2所示的工業上生產NH4NO3的流程:

圖2

然后引導學生提出質疑.比如說:

質疑(1):上述流程中在NH3催化氧化為NO的化學方程式怎么寫?

質疑(2):查閱資料可知NH4NO3在230°C以上時,同時有弱光分解,產生的物質不污染環境,這一個化學方程式又該如何寫呢?

質疑(2):某學生在實驗室用圖3裝置模擬了上述流程.將紅熱的鉑絲插入錐形瓶中,從鉑絲處向上依次會出現什么現象呢?

圖3

[創設目的]問題(1)是為了讓學生抓住氨氣的重要性質,能夠寫出最基本的化學方程式.問題(2)則是讓學生理解知識,在氮的元素及其化合物中,對環境友好的是什么,寫信息中的化學方程式需要注意哪些方面.問題(3)則是對實驗過程的再現,也許是對反應原理的進一步詮釋,是對學生的能力的培養.

讓學生能夠圍觀的情境創設是課堂教學的關鍵環節.沒有釋疑的過程就沒有知識鞏固和積累的過程,對知識的理解就空洞而不到位.

三、積極心理讓學生在課堂上歸納解疑

釋疑是一個找出解疑的途徑的過程,而解疑就具有對實施方法的歸納過程,是對釋疑的深化和拓展.例如,在學習硫和氮的氧化物時,可以在課堂結束之前進行這樣的鞏固練習,幫助學生解疑歸納.

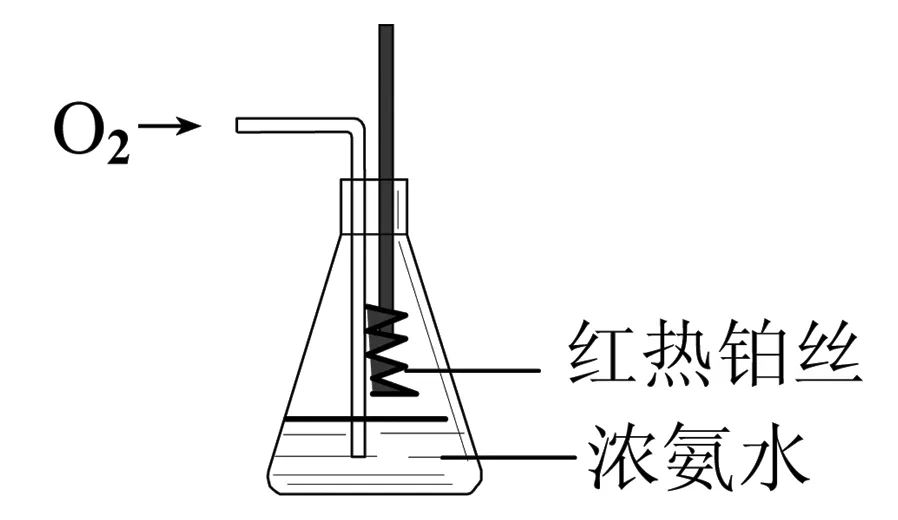

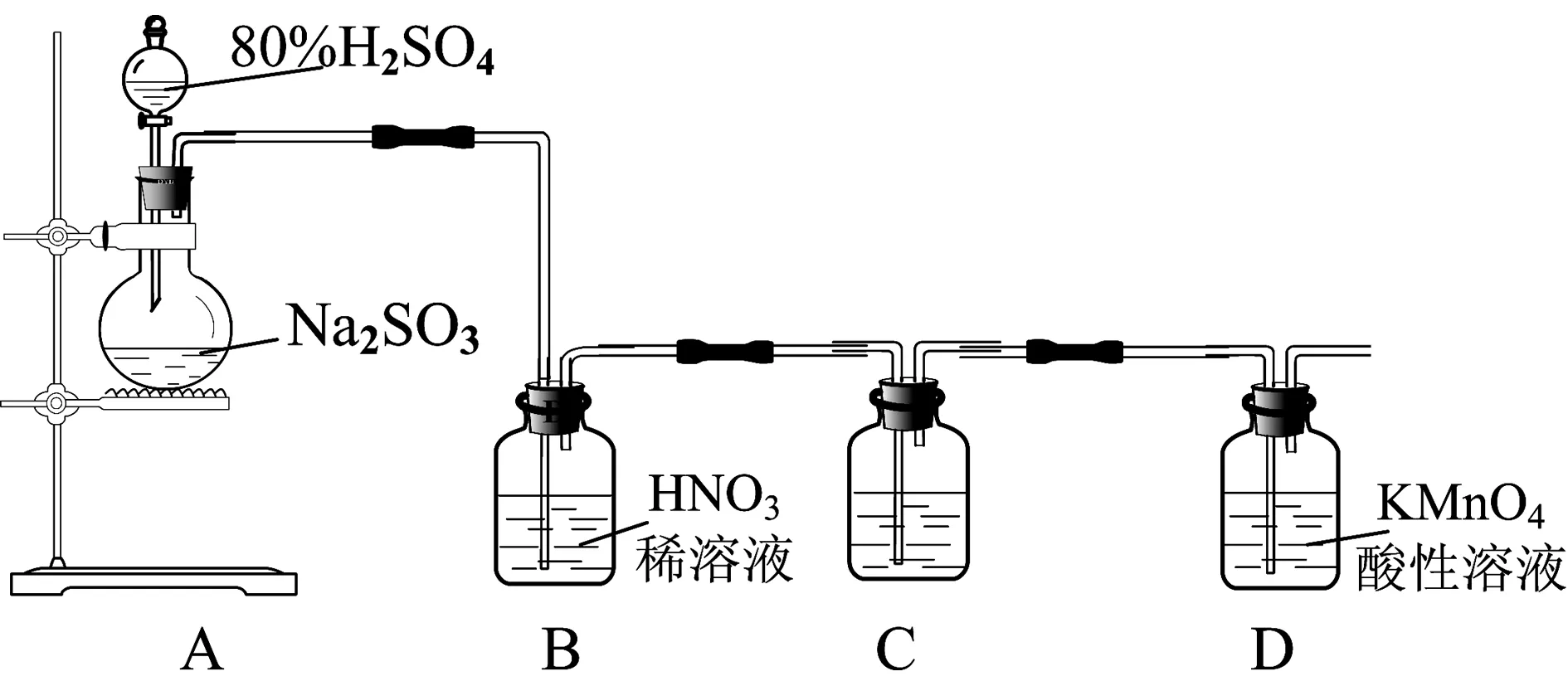

例3 為探究NO、SO2具有還原性,某化學研究性學習小組用圖4所示裝置進行了探究實驗(氣密性已經檢驗完畢):

圖4

問題(1):30% H2SO4的密度為1.22g·cm-3,則其物質的量濃度是多少?

問題(2):在制取SO2時,請解釋裝置A中的分液漏斗能否使用30% H2SO4?

問題(3):裝置C中盛放的試劑是什么?

問題(4):已知裝置D中KMnO4被還原為Mn2+,請寫出反應的離子方程式.

[創設目的]設置問題(1)旨在讓學生重溫物質的量濃度與質量分數之間的換算關系,進一步鞏固化學實驗基本計量問題,公式化就是對知識最有效的歸納.問題(2)則夯實了SO2的物理性質,讓學生聯想到了還會有哪些氣體易溶于水,做一個小小的歸納.問題(3)是洗氣瓶的作用問題,有除去雜質氣體的、有檢驗除雜效果的、有檢測性質的……讓學生對知識進一步潛移默化.問題(4)對學生是一種挑戰,一種對知識應用能力的鞏固與提升.

學生在課堂是對知識的認知有發展過程,不能簡單的認為化學概念清楚了,知識也就明白了,仍需要再大量的問題解疑過程中歷練.沒有概念解疑的過程,不去進行實踐檢驗,就不可能有知識的積累與應用.