數學文化視角下“橢圓及其標準方程”的教學策略

劉崢嶸

如何在中學數學教育中通過具體素材體現數學文化價值是數學教師必須思考和探索的問題,本文以“橢圓及其標準方程”為例,談談筆者對數學課堂中的數學文化滲透的實施與反思。

1問題的提出

《高中數學課程標準(實驗)》指出:“數學文化是貫穿整個高中數學課程的重要內容之一”,要求“滲透在每個板塊或專題中”,并在教學中體現數學文化價值.2016年10月8號,教育部考試中心公布了[2016]第179號文件“關于2017年普通高考考試大綱修訂內容的通知》,特別提出要關注數學文化,但很多一線教師對數學文化教學感到茫然,無從下手,或者,不以為然,數學的精神和思想方法也是數學教育應該追求的東西,如何在中學數學教育中通過具體素材體現數學文化價值是新課改中教師必須思考和探索的問題,本文以“橢圓及其標準方程”為例,談談筆者對數學課堂中的數學文化滲透的實施與反思。

2對本節教與學的認識

根據圓錐曲線的歷史,橢圓的歷史大致可以分成橢圓的發現、截線定義的形成、基本性質的推導、焦半徑性質的獲得、機械作圖的產生、軌跡定義的確立以及橢圓方程的推導等七個重要環節,教材通常只截取了最后三個環節,盡管這樣的處理方式相當簡潔,但對照發生教學方法,它存在如下不足:其一,沒有交待為什么我們要研究橢圓,因而未能讓學生產生足夠的學習動機;其二,沒有將橢圓概念建立在學生已有的知識基礎之上,橢圓的引入相當突兀,學生幾乎未能感受到橢圓知識的形成過程,從橢圓的發現到橢圓的截線定義,過渡起來相當自然,但從橢圓截線定義到橢圓基本性質、再到焦半徑性質,諸環節之間的過渡相當艱難,為了適合于教學,需要對其進行重構。

3教學對策

本節作為圓錐曲線的起始課,在激發學生學習主動性上應給予更多的關注,本課設計是在數學文化視角下,以發生教學原理為理論依據:先動員學生查找、閱讀圓錐曲線的資料,促使學生了解數學在人類文明發展中的作用,在教學活動中,通過讓學生展示圓錐曲線在實際中的應用的資料以及折紙活動,使學生感受數學的文化背景,增加用數學的意識;以實例引入,喚起學生對橢圓的感性認識;以橢圓的發現,即圓錐的截口曲線為切入點,通過丹德林雙球導出橢圓的焦半徑性質,過渡自然;以性質為出發點,通過機械作圖的方法,與圓類比得到橢圓的定義;以曲線方程的求法為依托,通過坐標法建立并化簡得到橢圓的標準方程,整個過程是在橢圓的歷史演變上進行了一定意義的重構,契合學生的學習需求并具趣味性。

3.1課前準備

課前發給學生如下資料:

(1)讀史明理,讀下列圓錐曲線的歷史,請思考①什么是圓錐曲線?②為什么叫圓錐曲線呢?材料:《欣賞圓錐曲線體驗歷史文化》(作者:嶺南師范學院數科院張映姜教授,該文發表于《數學通報》2012年第11期).

設計意圖①動員學生查閱圓錐曲線的資料,充分挖掘積極因素,促進學生主動地學習,促使學生了解數學在人類文明發展中的作用,逐步形成正確的數學觀,②折紙問題可以激發學生的學習興趣以及求知欲。

3.2教學過程

法國著名數學家笛卡爾受蜘蛛結網的啟示創立了直角坐標系,實現了幾何與代數的結合,他的思想核心是:把幾何學的問題歸結成代數形式的問題,用代數學的方法進行計算、證明,從而達到最終解決幾何問題的目的,依照這種思想,他創立了我們現在稱之為的“解析幾何學”,橢圓的概念緣于圖形,從各種圖形中發現橢圓的特征,提煉數量關系,形成橢圓定義是理解橢圓概念的必由之路,更是形成數學抽象的重要載體。

3.2.1創設情境,認識橢圓

情景1 將一圓形的玩具往一個方向用力壓或拉,變成什么形狀?

情景2 其實橢圓伴隨著我們的生活,看看透明杯子里的水平面是什么形狀?把杯子傾斜,水面是什么形狀?

設計意圖 讓學生感受到:①橢圓是壓扁的圓,②橢圓是用傾斜的平面截圓柱得到的。

圓、橢圓、雙曲線和拋物線這“四個兄弟”均為平面對圓錐所得的截口曲線,這四個兄弟一起構成了圓錐曲線這個“大家庭”,這也是“圓錐曲線”名稱的由來,古希臘數學家阿波羅尼斯在他的傳世之作《圓錐曲線論》中用截線的定義通過幾何方法創立了相當完美的圓錐曲線理論,但晦澀難懂,在必修二“直線和圓”中以及上周四學習“曲線與方程”時,我們學習了笛卡爾創立的坐標法,能否將橢圓的問題也用坐標法解決呢?答案是肯定的,但還需要找到能將橢圓問題轉化為代數問題的一些性質,比利時數學家丹德林為我們準備了兩個球并得到了橢圓的一個漂亮性質。

3.2.2歷史重現,了解橢圓

(Flash演示丹德林雙球)

問題探究1 橢圓的焦半徑性質,

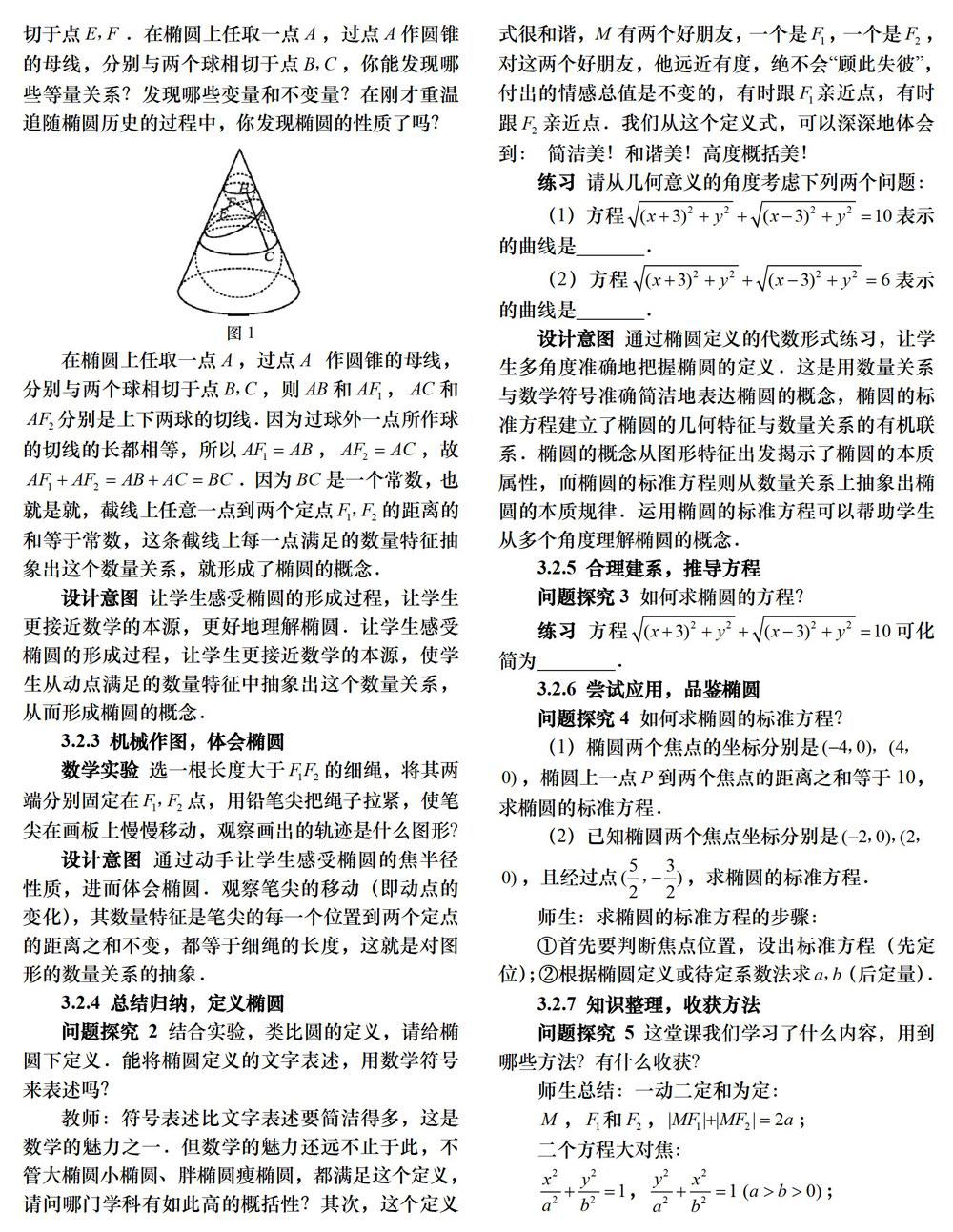

如圖1,在圓錐內放兩個大小不同的球,使它們分別與圓錐的側面、截面相切,兩個球分別與截面切于點E,F.在橢圓上任取一點A,過點A作圓錐的母線,分別與兩個球相切于點B,C,你能發現哪些等量關系?發現哪些變量和不變量?在剛才重溫追隨橢圓歷史的過程中,你發現橢圓的性質了嗎?

設計意 圖讓學生感受橢圓的形成過程,讓學生更接近數學的本源,更好地理解橢圓,讓學生感受橢圓的形成過程,讓學生更接近數學的本源,使學生從動點滿足的數量特征中抽象出這個數量關系,從而形成橢圓的概念。

3.2.3機械作圖,體會橢圓

數學實驗 選一根長度大于F1F2的細繩,將其兩端分別固定在F1F2點,用鉛筆尖把繩子拉緊,使筆尖在畫板上慢慢移動,觀察畫出的軌跡是什么圖形?

設計意圖 通過動手讓學生感受橢圓的焦半徑性質,進而體會橢圓,觀察筆尖的移動(即動點的變化),其數量特征是筆尖的每一個位置到兩個定點的距離之和不變,都等于細繩的長度,這就是對圖形的數量關系的抽象。

3.2.4總結歸納,定義橢圓

問題探究 2 結合實驗,類比圓的定義,請給橢圓下定義,能將橢圓定義的文字表述,用數學符號來表述嗎?

設計意圖通過橢圓定義的代數形式練習,讓學生多角度準確地把握橢圓的定義,這是用數量關系與數學符號準確簡潔地表達橢圓的概念,橢圓的標準方程建立了橢圓的幾何特征與數量關系的有機聯系,橢圓的概念從圖形特征出發揭示了橢圓的本質屬性,而橢圓的標準方程則從數量關系上抽象出橢圓的本質規律,運用橢圓的標準方程可以幫助學生從多個角度理解橢圓的概念。

3.2.5合理建系,推導方程

問題探究3 如何求橢圓的方程?

3.2.6嘗試應用,品鑒橢圓

3.2.7知識整理,收獲方法

4對數學課堂中的數學文化滲透的的思考

4.1重視數學發現方法,體會知識的再創造過程

法國數學家龐加萊曾說:“要想預見數學的未來,正確的途徑是研究它的歷史和現狀”,張奠宙教授在《關于數學史和數學文化》一文中也強調“在數學教學中運用數學史知識時,不能簡單地、就事論事地介紹史實,而應該著重揭示含于歷史進程中的數學文化價值,營造數學的文化意境,提高數學的文化品位,”現在對數學史的介紹,只是在教材的邊框中展示,在教學中經常被教師“無意”滑過,不僅沒有講是什么,更不談為什么,使得數學沒了“火熱的思考”,只剩“冰冷”而無“美麗”,在橢圓及其標準方程的教學中,筆者在數學史的長河中,尋找適當的資料創設情境,適當介紹圓錐曲線的歷史和丹德林雙球的內容,使學生在橢圓的學習之前,了解橢圓的產生和發展的過程,這樣不僅僅可以激發學生的學習興趣,而且可以讓學生更接近數學的本源,幫助他們更好地理解與掌握橢圓,但在教學中運用數學史,尤其是要把數學史運用得當并非是一件容易的事,我們可以從數學史料中尋找與學生理解相匹配的素材,選擇合適的角度融入教學過程當中,這要求數學教師對所講教學內容的發展過程有一定的了解,能根據教材及與之相關的數學史,對教學內容重新設計和加工,制作成適合教學的設計。

4.2挖掘、揭示數學美,體會數學美的價值

數學創造過程歷史中的想象與直覺的運用告訴我們數學是美的,是一種冷峻嚴肅的美,沒有華麗的裝飾,達到一種高度抽象的美,讓數學史引導學生發現數學獨特的美,鑒于數學史的這些重要作用,把數學史融入到教學中來是必然的,作為一名數學教師,有必要利用這些數學史來調動學生的積極性,對知識有較為系統全面的了解,幫助他們主動學習,在《橢圓及其標準方程》中,橢圓的定義具有高度的統一美、對稱美、和諧美,橢圓的方程具有簡潔美、對稱美,在本節課中,數學美的四個基本特征得到了淋漓盡致的體現,但學生的基礎知識和數學審美能力有限,并不都具有理想的鑒賞能力,因此,喚醒他們對數學的美好情感,崇尚對數學美的追求,是教學的任務之一。

4.3滲透數學文化的教學促進數學抽象素養的培育

數學抽象是指舍去事物的一切物理屬性得到數學研究對象的思維過程,主要包括:從數量與數量關系、圖形與圖形關系中抽象出數學概念及概念之間的關系;從事物的具體背景中抽象出一般規律和結構,并且用數學符號或數學術語予以表征,數學抽象具體表現在以下幾個方面:形成數學概念與規則、形成數學命題與模型、形成數學方法與思想等,數學抽象反映了數學的本質特征,是數學核心素養之一,基于數學文化的教學設計,數學抽象素養的培育貫穿在整個教學過程之中,體現在從幾何圖形中抽象橢圓的概念、性質,橢圓的概念緣于圖形,從各種圖形中發現橢圓的特征,提煉數量關系,形成橢圓定義是理解橢圓概念的必由之路,更是形成數學抽象的重要載體。

參考文獻

[1]何小亞.數學學與教心理學[M].廣州:華南理工大學出版社,2011

[2]黃超,吳國建.讓橢圓的美在學生心中放飛一一“橢圓及其標準方程”課例及點評[J].中學教研(數學),2012(9):22-25

[3]汪曉勤,王苗,鄒佳晨.HPM視角下的數學教學設計:以橢圓為例[J].數學教育學報,2011(5):20-23

[4]王芳,汪曉勤.HPM視角下橢圓概念教學的意[J].中學數學月刊,2012(4):57-60

[5]鄒佳晨.橢圓的歷史與教學[D].華東師范大學, 2010

[6]王修湯.新課標下圓錐曲線定義的教學改進及反思[J].中學數學教學參考, 2008(7):14—16