科學家妙手改造, 細菌或成治病良藥

編譯 舒愉棉

通過對DNA進行改造,研究人員正致力于創造可以用來治愈罕見遺傳疾病的攝入式微生物,這一工作一旦成功,將會在合成生物學發展歷程上具有里程碑式的重要意義。

加利福尼亞州一所醫院內,一名新生兒正在進行苯丙酮尿癥(PKU)檢查。苯丙酮尿癥是一種罕見的先天代謝性疾病,是由于染色體基因突變導致肝臟中苯丙氨酸羥化酶(PAH)缺陷從而引起苯丙氨酸(PA)代謝障礙所致

2018年暑假,在一項研究實驗中,一組志愿者喝下了一管摻有數百萬細菌的白色、薄荷狀混合物。這些細菌經過工程改造,能夠分解血液里天然產生的有毒物質。我們中的絕大多數人的身體可以不依靠任何外力完成這一工作,而對于那些無法做到這一點的人而言,這些經過改良的微生物未來將可能成為解決這一問題的活體藥物。

這一實驗在合成生物學領域具有重要的里程碑意義。20年前,研究人員開始搗鼓活體生物,就像工程師們搗鼓電器一樣。基因并不單獨工作,而是與眾多不同基因一起合作來起到激活或者抑制其他基因的效果,因此研究人員利用這一點,發展了合成生物學。合成生物學改良這些互相通訊的小分子,創造出可以對新的信號做出反應或者是對特定信號做出新反應的細胞。直到今天,他們的研究成果在工業生產上的影響是最為強大的。經過生物工程改良過的細菌被用來作為生產“工廠”,合成諸如抗體或衣物原料等復雜分子。

不過近年來,大量研究小組已經將他們的研究重點向人體體內轉移。他們希望能夠利用合成生物學將微生物改良為可以進入我們人體并且從內治愈疾病的良藥。開篇提到的實驗是由美國麻省理工學院旗下企業Synlogic公司開展進行的,而志愿者喝下的微生物菌劑極有可能成為通過美國食品藥品管理局(FDA)審批的首例基于合成生物學的研發出的治療藥物。

菌劑里的微生物是專為治療一種名為苯丙酮尿癥(PKU)的罕見遺傳病而設計的。該病患者自身無法降解膳食蛋白質在人體內消化分解產生的一種氨基酸副產物——苯丙氨酸,因此必須避免攝入諸如肉類和奶酪等食物。在血液中的無法分解的苯丙氨酸隨著量的積累,會對大腦中的神經元造成損害,并引發生長發育遲緩、智力障礙和神經官能失調等癥狀。

苯丙酮尿癥的傳統治療方法是嚴格限制膳食內蛋白質攝入并通過輔食對營養元素加以補充。然而在老鼠和猴子的實驗中,研究者發現Synlogic公司合成的細菌有可能成為治療苯丙酮尿癥的新曙光。近日,該公司發布了臨床試驗中用該菌在健康人類實驗所獲得的陽性結果,接下來研究人員將在患有苯丙酮尿癥的病人上開展實驗,并期待能在2019年獲得并報道初步結果。

美國哥倫比亞大學合成生物學家塔爾·達尼諾(Tal Danino)評論道,盡管有大量研究者都在研究這一課題,但進展最快的屬Synlogic公司,“他們主導了當下該研究的前進方向”。

“在我看來,人體內只要有細菌存活的地方,就有可能通過工程改造讓細菌發揮其他作用。”

——塔爾·達尼諾

Synlogic公司共同創始人、麻省理工學院合成生物學家詹姆斯·柯林斯(James J. Collins)在2000年發表了合成生物學原理的首份論證,他與其研究團隊通過對大腸桿菌進行改造,使其具有在遇到特定化學物質時可以讓某基因表達或停止表達的能力,“就像是給基因安裝了一個開關”,柯林斯博士在一次采訪中說道。

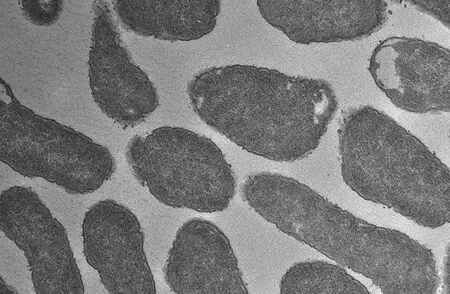

Synlogic公司最新改造的細菌的透射電鏡照片

一開始,科學家預想的是:改造后的細菌可以用作環境監測器,檢測空氣傳播的生物武器并釋放化學信號來作為警示。不過還沒等到實現,微生物組學就應運產生了。在21世紀的前10年,微生物學家開始對人體內菌群進行研究與記錄,這些菌群被稱為微生物組,它們在健康人體內普遍存在,數量龐大,種類繁多。科學家發現,微生物組在人體內持續產生各種生物化學分子,而正是其中的部分產物保護我們不受疾病侵害。

合成生物學家很快就開始思考,是否可以在微生物組內加入經過改造的細菌來發揮其他作用,比如作為體內感知疾病信號的監測器,或者以直腸為根據地制造身體所需的藥物。“不要低估微生物組的影響力”,曾師從柯林斯博士、現在加州大學圣地亞哥分校擁有獨立實驗室的杰夫·哈斯提(Jeff Hasty)介紹道,“簡而言之,微生物組的研究改變了一切。”

柯林斯博士和麻省理工學院的另一位合成生物學家盧冠達(Timothy K.Lu)在2013年共同創立了Synlogic公司。該公司在成立伊始就開始尋找可以研究的疾病,其中一個就是苯丙酮尿癥,而全美患有該疾病的人高達16500人。

盡管現在已經有藥物可以降低血液內的苯丙氨酸含量,但藥物僅僅對一小部分病人有效,同時還會伴隨有各種副作用。“當下能夠治療該疾病的所有方法都不盡如人意。”美國國家苯丙酮尿癥聯盟執行主任克里斯汀·布朗(Christine Brown)如是評論。

數年以來,研究者一直在嘗試利用基因治療來治愈苯丙酮尿癥,希望通過將苯丙酮尿癥中的缺陷基因PAH的正常版本插入到病人自身的細胞中去達到正常工作的效果,但截至目前該方法仍停留在小鼠研究的范疇之內。

對于Synlogic公司而言,苯丙酮尿癥的研究正是一個合適的契機,可以利用合成生物學創造出能夠獲得政府批準的治療方法。

被Synlogic公司的研究人員選擇的大腸桿菌是一種已經研究了一個多世紀的無害菌株。“絕大多數正常人的腸道內都有健康的大腸桿菌。”Synlogic公司的首席科學家保羅·米勒(Paul Miller)介紹說。研究人員將新的基因插入到大腸桿菌的DNA內,這樣一旦改造后的大腸桿菌抵達腸道,就可以像人體自身的細胞一樣分解苯丙氨酸。被插入的新基因中有一種基因編碼的分子泵,大腸桿菌用它來吸附周圍的苯丙氨酸;另一種新插入基因則編碼能夠降解解苯丙氨酸的生物酶,這樣大腸桿菌在降解完后直接將降解產物釋放出來,并隨著尿液排出體外。

Synlogic公司研究團隊希望改造后的微生物只在合適的時間和人體內正確的部位發揮分解苯丙氨酸的功能,因此他們在工程改造時對大腸桿菌進行了設計,當大腸桿菌探知到周圍有高含量氧氣存在時,就自動關閉控制苯丙氨酸分解的基因表達,而當大腸桿菌到達氧氣含量低的腸道,它們才會開啟相關基因的表達。

為了對改造后大腸桿菌進行檢測,研究者利用基因突變制造出患有苯丙酮尿癥的老鼠,當小鼠攝入了一劑菌劑后,其血液中的苯丙氨酸含量相比未攝入菌劑的小鼠而言會下降38%。研究者還在健康的猴子身上進行實驗。當未攝入菌劑的猴子食用了高蛋白飲食,其血液中將會出現苯丙氨酸含量大幅上升的峰值,而腸道內有改造后大腸桿菌的猴子的血液里將僅僅出現小幅度上升。在這之后,Synlogic公司招募了健康的人類志愿者來進行測試。其中一部分志愿者只服用一個單位劑量的菌劑,另一部分則在一周時間內服用大量菌劑,在完全攝入菌劑后,志愿者再吞食富含蛋白質的奶昔或者固體食物。

實驗結束后,Synlogic公司公布了該實驗的陽性結果,并表示該實驗證明人體可以接納這些工程改造后的大腸桿菌。不僅如此,攝入的菌劑越多,志愿者最終排出的尿液中含有的苯丙氨酸降解產物就越多,這說明攝入的大腸桿菌發揮了它們應該發揮的作用。而接下來需要探究的就是這些改造后的大腸桿菌是否能夠降低苯丙酮尿癥患者體內的苯丙氨酸含量。盡管柯林斯博士并未參與Synlogic公司的苯丙酮尿癥研究,他仍然認為,“目前的研究進度之快讓我震驚。”

在2018年7月,達尼諾博士及其團隊在《細胞》雜志子刊——《細胞系統》上發表了一篇文獻綜述,梳理了當下研究者正設計合成微生物來研究治療方式的大量疾病,其中包括了發炎與感染。達尼諾博士和哈斯提博士目前還在合作研究另一課題:如何應用合成生物學來治療癌癥。

研發治療癌癥藥物的一個巨大挑戰是:研發出來的藥物無法滲入到腫瘤內部,而微生物組研究者發現:天然微生物常常能夠滲透腫瘤并且在其內部生長。現在科學家正在試圖把微生物改造得能夠進入腫瘤。一旦進入腫瘤,科學家希望這些改造后的微生物可以釋放出吸引免疫細胞的分子,并通過這一方法消滅癌癥。

達尼諾博士最后說道, “在我看來,人體內只要有細菌存活的地方,就有可能通過基因工程讓細菌發揮其他作用。”

資料來源 The New York Times