以夢為馬,不負韶華

——訪同濟大學環境科學與工程學院王穎副教授

每年啟明星的頒證交流會都是星友們展示自己、結交朋友的最好場合。過往的這類會上,不少星友們都抓住了這樣的“機遇”,讓大家留下印象。這方面的案例之一是來自同濟大學環境科學與工程學院的王穎,她在會上和臺上有限的幾分鐘“表白”時自然流露出的自信、聰慧和陽光幫助她以高票當選2018級的兩位班長之一。相信很多星友和我們一樣都想聽聽她的故事,于是有了這次訪問。

尋櫻珞珈山,探荷清華園

王穎1984年9月出生于寧夏銀川,她的爺爺、奶奶、外公、外婆一代人是20世紀60年代響應國家支持大西北的號召來到寧夏并就此扎根。父母和家庭環境對王穎的影響是潛移默化的。在很小的時候,一放暑假她就會到媽媽的實驗室,那些會變色的化學實驗深深地把她吸引了。和這個年齡段的許多孩子一樣,王穎十分喜歡看書,而學校里的圖書館就成了她的“小書庫”,各種類型的書,無論是小說、傳記、文摘,還是歷史、地理、科技等方面的書都被她“收入囊中”,這段盡情地優游于知識海洋的經歷也讓她日后的成長有了更多知識的鋪墊。

王穎

2003年,王穎來到武漢大學求學。珞珈山的櫻花美得讓人流連忘返,也讓這個生長在西北的女孩體會到了大學之美。在東湖岸邊,櫻花樹下,王穎的本科生活充實而多彩,從一年級學生的懵懵懂懂到基礎知識和專業知識的不斷積累和完善,武漢大學優質的本科教學為她提供了良好的資源和平臺。為了鼓勵本科生接觸科學研究,武漢大學支持學有余力的學生在大三時就選擇業余科研導師。王穎找到了電化學方向的專家胡勝水教授。在胡老師實驗室近兩年的時間里,王穎從磨電極、查文獻和刷燒杯開始,一點點地學習積累,科研的樂趣慢慢在她心里萌芽、生根,為她日后決定攻讀博士奠定了基礎。武漢大學的學習不僅僅收獲了知識,開闊了眼界,接觸了科學研究,還鍛煉了她演講、溝通的能力。大三時,王穎代表武漢大學參加中央電視臺海峽兩岸大學生知識競賽,把專業知識在臺上展現得淋漓盡致。“珞珈山是一種美,更有一種情。武漢大學的4年,是拼搏的4年,奮進的4年,也是成長的4年和進步的4年,”王穎回憶說,“那些青春的歲月是最美好的時光之一。”

進入全國頂尖的學府深造學習是王穎夢寐以求的,而清華大學對她的影響也是巨大的。2007年,清華大學對研究生的錄用采取自主招生的方式,即不通過考試,而通過學生的成績積點、科研成果、5000~8000字的申請自述以及現場答辯等幾個方面進行綜合評判。她放棄保送武漢大學研究生的資格,參加了清華大學的錄用全流程答辯,最終被清華大學錄取。王穎說:“清華園里的老師和學生都有自己的追求和信仰,這種追求和信仰彌漫在整個校園。學校和老師的目標是培養為國家和社會進步建功立業的精英,學生們則有著“天降大任,舍我其誰”的抱負。初入清華園的王穎看到迎面騎車而來的同學在旁若無人大聲朗讀著英語,食堂里排隊的同學也都拿著書在看,此情此景極大震撼了王穎:“這里的學生之勤奮、學習氛圍之濃厚不是一般學校可比的。”

除了緊張的學習外,在近春園邊,清華大學的課余生活之豐富也讓王穎難忘并受益。“為祖國健康工作50年”是清華園里一個非常重要的理念。用全民運動來形容也不過分:條件優越的各類運動場所對學生都免費開放,對學習盯得非常緊的導師但凡聽到學生要去打籃球都會“開綠燈”,王穎也在清華學會了打網球。很多實驗樓里都有乒乓球臺,經常會傳來有節奏的乒乓球聲。這里的老師和學生在實驗做不通時會抽兩拍,因為說不定幾個回合后就會產生新的思路和想法。王穎特別提到了清華園里傳統的女生節,這一天仿佛是一個狂歡的盛會,所有的男生都會想著法兒變花樣給女生表白,有直接、開放的,也有含蓄、技術含量高的,就看誰的表白更有新意,而且所有女生都會接收到這樣一份“寵愛”。王穎把它稱之為“凌駕于愛情之上的情感收獲”。

我們問王穎清華園里的這幾年她最大的感受是什么,王穎說她確實認真思考過這個問題,還總結了幾個詞來描述:“以夢為馬,不問西東,不負韶華。”王穎說清華大學的這段經歷會長久影響她的人生之路。

沉淀積累,精雕細琢

碩博連讀時,王穎選擇了與本科相似的分析化學作為研究方向,師從李景虹教授。王穎的研究課題是“基于石墨烯材料的納米分析技術的探索”(石墨烯在2004年由英國曼徹斯特大學的兩位科學家發現)。王穎在接觸這個課題時并沒有太多的積累,就像所有的“新手”一樣,一開始很難,前兩年基本沒有什么成果。這個過程用王穎的話說是痛苦且令人沮喪的,進展緩慢、四處碰壁然后從頭再來,一次又一次。

科學研究的奇妙之處也在這里,探索的是未知,你不知道前方有什么,也不知道何時能到達,也許冷不丁幸運之神就會給你一個驚喜。博士三年級的時候,王穎終于迎來了柳暗花明,她在Nature子刊Nature Protocols,Chemical Society Review,Journal of American Chemical Society,ACS Nano等國際著名學術期刊上發表了一系列論文,目前王穎發表文章的引用已達到7 000次!這樣的科研成果無疑將獲得高度的認可和評價。2011年,王穎獲得了盧嘉錫優秀研究生的榮譽稱號,并榮獲了清華大學一二九獎學金,這是清華大學獎勵優秀學生的至高榮譽;2012年,王穎榮獲清華大學優秀畢業生和北京市高等學校優秀畢業生的榮譽;2013年獲得了瑞士喬諾法青年研究獎(該獎項用于獎勵該基金會在歐洲、北美和亞洲等地區合作大學中遴選出來的最優秀的博士學位獲得者,每年在全球范圍內僅獎勵30名左右30歲以下的青年研究人員),這是一個來自世界的認可和鼓勵。

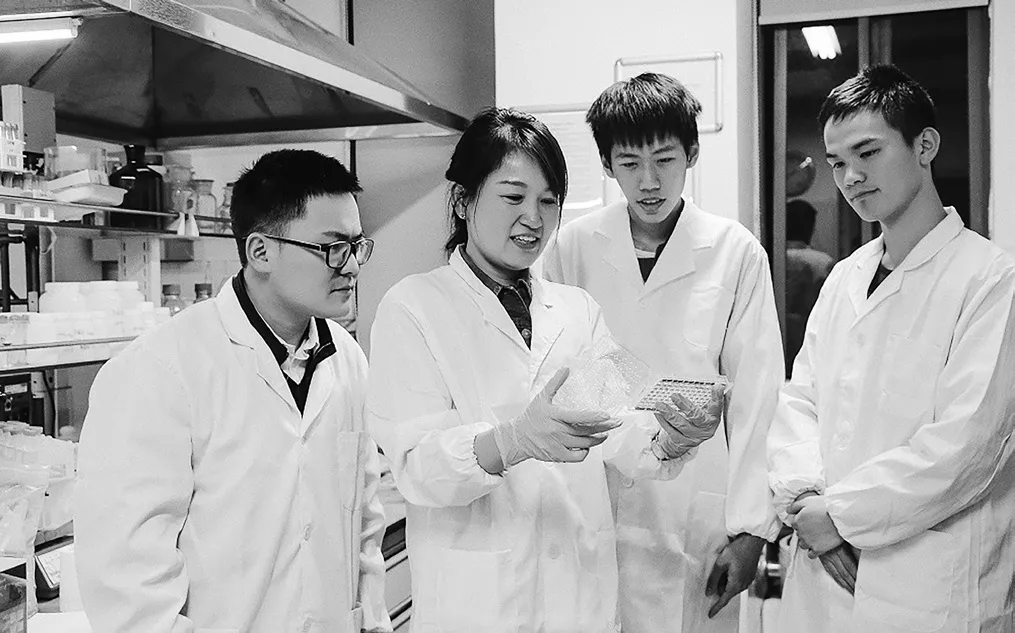

王穎與學生在同濟大學環境科學與工程學院實驗室

在環境管理與可持續發展國際碩士項目研究生畢業典禮上作為教師代表發言

應我們要求,王穎介紹了這些引起領域內很高關注度的工作的背景:石墨烯具有優異的光學、電學、力學特性,在材料學、微納加工、能源、生物醫學和藥物傳遞等方面具有重要的應用前景,被認為是一種未來革命性的材料。在導師的指導下,王穎對利用石墨烯二維結構的特殊性質來實現電信號轉換進行了探索,希望將目標分子的檢測信號轉換為優良的電信號。例如,可以將農藥、重金屬、TNT(三硝基甲苯,一種炸藥)等物質的檢測信號轉換成電化學信號。另外,石墨烯作為跨膜運輸的載體,能實現活細胞在分子水平上的在線成像,這種成像技術可以很好地記錄和觀測活細胞狀態的變化,并分析細胞外的環境,如氧化應激、藥物刺激、輻射損傷對活細胞狀態的影響,從而為環境影響的毒理學、污染物對細胞影響的機制等提供分析基礎。關于這一點,王穎進一步作了通俗解讀:外界環境對人體細胞的影響,以前是比較難觀測到的,人體也不會有任何感覺,而千百萬個細胞產生的變化長時間累積起來才會影響到個體,如出現某些癥狀。因此,這個分析技術相當于把環境影響的分析在時間上前移了,在空間上也“放大”到分子水平,從而使我們能更早、更清晰地“發現”環境對人體的影響。

這些研究工作先后獲得了教育部的自然科學一等獎(2013年)和國家自然科學二等獎(2015年)。王穎說,這些成果的獲得和自身的進步都離不開李景虹教授的悉心指導和點撥,李老師勤奮、務實的精神和精益求精的科學素養是引導學生前進的法寶,也是指引王穎前進的燈塔。

2017年,作為GEO-6亞太區青年版首席領銜作者參加世界環境科學家大會

王穎在碩博連讀期間還到美國西北太平洋國家實驗室進行了為期兩年的聯合培養,師從電化學領域的國際知名專家林躍河教授。西北太平洋國家實驗室是美國能源部直屬的重點實驗室,擁有國際一流的光學、電子學、譜學和核化學儀器設備。王穎在這里更專業、更完整地學習了細胞生物學、分子生物學的知識,還曾代表研究團隊在美國化學會(ACS)的年會上做分會邀請報告,這些學習和積累對她的研究工作起到了重要的支撐作用。林老師的支持和幫助,讓王穎在海外的求學之路充滿收獲和快樂,林老師淵博的學識和和藹可親的教學方法也讓實驗室總是充滿著歡聲笑語。

從這里出發,走向世界

2015年,王穎博士加入同濟大學,彼時的她對環境問題有了更深的理解,她希望發揮自己的優勢,將化學與環境科學進一步融合,更好地把化學分析方法應用在環境領域。盡管入職同濟不久,但王穎的研究思路已經逐漸明確,在已有的基礎上深化研究,希望在單分子和單細胞水平上分析環境刺激和污染對活細胞的影響。這項研究與人的健康、疾病診斷、毒理學機制的探索關系十分密切。這是對人類健康最前期的守望和護衛,也是對癌癥潛伏期內細胞細微改變機制上的探索。從這個層面上講,這項研究的意義不言而喻。

此外,在環境污染物的高通量檢測研究方面,王穎構建了新型的便攜式污染物電化學檢測平臺,提供了針對水體中重金屬和有機磷類痕量環境污染物的高靈敏、快速分析,并主持制定了一項國家標準和兩項行業標準;在復雜介質中痕量污染物的快速篩查方法上,實現了對新型環境污染物如抗生素、重金屬等的快速可視化分析。王穎在同濟大學工作以來,承擔了科技部、上海市科委等多項研究課題,獲得了同濟大學青年優秀人才培養行動計劃的支持,在這些研究的基礎上,完成技術轉讓多項,有效實現了科研成果的轉化。王穎的啟明星課題也是關于環境污染物的分析,是如上述及的前期研究的延伸。

2018年,在同濟大學組織召開GEO-6亞太區青年版報告作者會

在同濟大學工作的這幾年里,王穎還致力于聯合國環境規劃署(UNEP)與同濟大學的合作項目。16年前,UNEP與同濟大學共同建立了聯合國環境規劃署-同濟大學環境與可持續發展學院(IESD),這是UNEP在全世界與高校共建的唯一一個教育研究中心。2015年,王穎入選聯合國環境署科學家庫,并當選為《全球環境展望6》(GEO-6,聯合國環境署的旗艦報告,每五年發行一版)的領銜作者,參與撰寫了全球報告中環境與健康的相關內容;2017年,王穎受邀擔任聯合國環境署青年研究員,并成為GEO-6亞太區青年版的首席領銜作者,負責報告撰寫的組織和統籌工作。2018年,她作為會議主席在同濟大學主持召開了GEO-6亞太區青年版的全球作者會議,該報告預計2019年在新加坡的亞太區環境部長會議上發布。基于以往的工作基礎、良好的溝通能力及國際參與度,王穎成為獲得聯合國環境署基金支持的學者。

作為一名在高校工作的青年教師,教書育人也是王穎工作的另一個重要組成部分。雖然年輕,但是她在教學方面的成果卻十分豐富:在環境與可持續發展教育方面,她開展了大量的學習和探索,并組織了同濟大學可持續發展輔修課程的編排,這為青年學生了解環境問題,形成可持續發展的理念提供了良好的學習平臺,王穎也因此獲得了同濟大學教學成果特等獎;王穎作為課程負責人主持了同濟大學“可持續發展與未來”的教學改革項目,通過與聯合國的合作,引進了聯合國氣候變化的網絡課程,并組織帶領學生團隊到聯合國總部日內瓦以及環境署總部肯尼亞實習和交流。2018年,王穎獲得了高等教育國家級教學成果二等獎,并榮獲同濟大學“我心目中的好導師”榮譽稱號。這些成果一方面是對她教學工作的認可,另一方面也體現了學生對王穎的喜愛。王穎說來自學生的鼓勵和支持讓她心懷感動,干勁十足!

談起同濟大學良好的工作和人才發展環境,王穎很慶幸自己能選擇上海、選擇同濟大學作為自己的工作單位:“上海是許多人向往的宜居城市,而同濟大學為青年人提供了發展的舞臺。”我們預祝這樣一位目標清晰、行動力強,有夢想有追求的年輕人,行穩致遠,不負韶華!