我國省際旅游產業競爭力因子聚類評估

倪向麗

(云南大學 工商管理與旅游管理學院,昆明 650091)

0 引言

旅游經濟效益是指在對旅游資源與環境保護的基礎上,對旅游進行開發,是指在旅游經濟活動過程中勞動占用與效果產出間的比較。其中勞動產出是指生產過程中,旅游業相關部門所消耗與使用的人力、物力、財力等費用。自從“一帶一路”倡議實施以來,旅游業進入了全新的發展階段,為了使旅游業能夠可持續發展,必須重視旅游經濟效益。

不同地區旅游資源的不同,對旅游產業經濟效益具有明顯影響。考慮到各省所擁有的旅游資源存在差異,因此省際之間的旅游發展狀況也不盡相同。因此,本文在總結前人研究結果的基礎上[1-5],創新性的提出采用因子聚類分析法,對各省的旅游競爭力進行評估,并根據旅游競爭力高低分析各省旅游經濟效益。得到了影響各省旅游經濟效益的主要原因。

1 模型構建

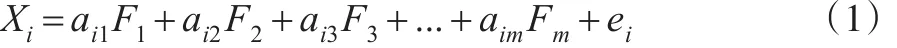

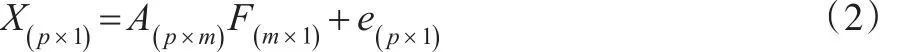

當有p個指標Xi(m<p)可能受到m個公共因子Fj(J=1,2,...,m)的影響,另有其他影響因素ei(i=1,2,...,p),建立的因子分析模型為:

或者:

1.1 因子分析法

因子分析法是一種多元統計分析法,其主要內容就是對研究對象的復雜變量進行提取,得到公共因子[6],并根據公共因子的方差貢獻率與以公共因子的方差作為權數得到的乘積之和建立得分函數。

公式(1)中,aij表示公共因子的載荷,aij的絕對值越大,Xi對Fj的依賴程度越高,ei表示對Xi造成影響的特殊因子;公式(2)中,A表示由aij組成的公共因子的載荷矩陣[6]。

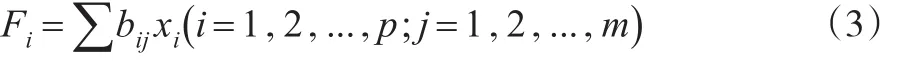

第i個公共因子的得分函數為:

公式(3)中,eij表示經過標準化的公共因子得分矩陣的元素,xi為標準化的指標數值,Fi的數值越大,表示第i個公共因子的得分越高。

1.2 聚類分析

聚類分析是依據研究對象或指標的數據特征而進行分類的分析法。采用聚類分析法需要有大量的研究對象,在不參考任何依據的前提下,根據研究對象的特性對研究對象進行合理分類[7]。

聚類分析法有Q型和R型兩大類,可以應用于不同的研究對象,Q型的研究重點是利用變量對研究樣本進行分類,即樣本聚類;R型的研究重點是依據變量之間的關系對變量進行分類,即變量聚類。本文立足于因子分析得出結果,并根據各省的旅游競爭力的公共因子評價得分進行聚類分析,由于此處是對樣本進行分類,因此采用Q型聚類分析[8]。

1.3 因子聚類分析法

運用聚類分析法對研究對象進行分析時,若是研究的對象過多,則聚類分析的評估結果的準確性不足。因此,本文在進行聚類分析前,首先運用因子分析法對研究樣本進行降維處理,通過一個主變量代替多個相似變量,并根據主變量來確定權數。經過因子分析降維處理的變量再進行聚類分析,最終的定量評估結果的準確性會得到大大的提高。本文利用因子聚類分析法,能夠有效地體現各省的旅游特征和價值,對各省旅游競爭力進行合理劃分,進而分析各省旅游經濟效益情況。

1.4 指標體系構建

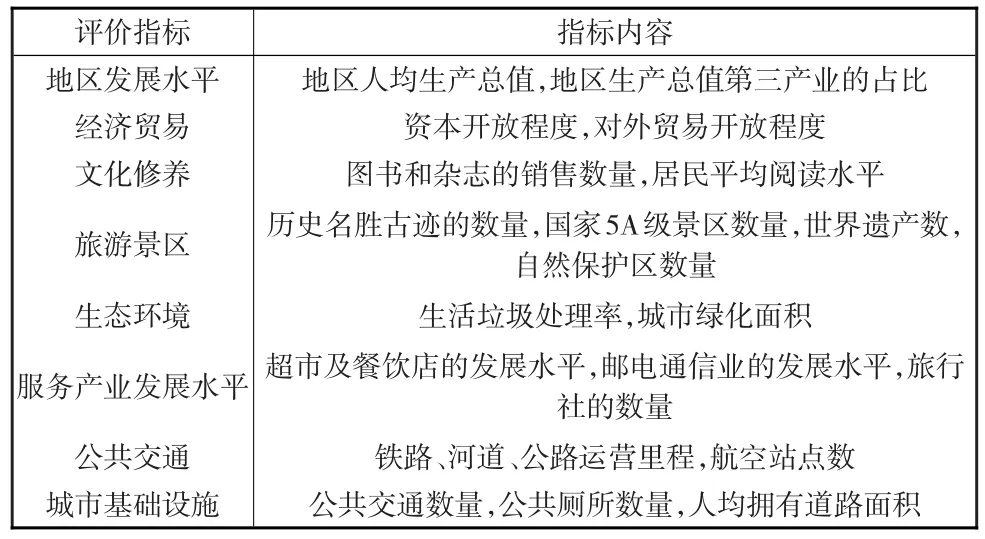

各省旅游競爭力強弱的判斷是通過多方面的數值來體現的,例如各省的經濟發展水平、生態環境、旅游基礎建設水平、服務產業發展水平等,這些綜合指標具有直觀性、科學性等特點,指標的獲取條件如表1所示:

表1 各省旅游建設評價指標

由表1中的指標獲取方式可知,有一部分指標,例如各省人均生產總值、第三產業在總生產總值中的占比、圖書及雜志的銷售數量、歷史名勝古跡的數量、國家5A級景區的數量、自然保護區數量、旅行社數量、垃圾處理率等,可以直接從《中國統計年鑒》數據庫中獲得[7]。另外一部分指標,例如地區發展水平、經濟貿易、服務產業發展水平等,需要根據中國統計年鑒中的數據進行計算得到。資本開放度程度,由各省實際外商直接投資金額占各省生產總值的比率表示;對外貿易開放程度,由各省商品出口總額在各省生產總值中的占比表示;超市及餐飲店的發展水平,通過各省超市及餐飲店的生產總值在各省生產總值的比率表示;郵電通信業的發展水平由郵電通信的發展水平在地區生產總值中的占比表示。

2 省際旅游產業競爭力因子聚類評估

2.1 各省旅游現狀

首先探討旅游產業的發展對各省經濟增長帶來效益的合理性。要想實現旅游經濟的目標增長,首先必須確保旅游產業的生產成本達到最小化,而旅游產業生產成本的高低,是由各省的自然旅游資源的豐厚程度決定的[8]。由于各省區之間的資源差異決定了各省旅游產業的不同,因此開發旅游產業所需要的資本也不相同。對于擁有雄厚投資資本的省區,可以開發一些資本密集型的高檔旅游項目,這些旅游產業利益豐厚。對于自然旅游資源豐富的地區,應當加強城市基本旅游基礎建設,依靠自身的文化底蘊吸引大批游客,這類旅游項目的開發,必須在延續該地區文化氛圍的基礎上才能實現可持續發展。除此之外,還有一種以自然風光取勝的旅游景點,這類旅游景點對自然環境的要求較高,且不適宜單獨旅游,因此必須確保安全措施的完善。對于投入資本少、自然資源貧乏但是具有獨特民族特色的地區,只能依靠當地的勞動力來發展旅游產業,帶有民俗文化與風情的傳統表演、手工藝品和傳統美食等,都是增加該地區旅游經濟利潤額良好手段。這類旅游產業不僅能提高地區經濟,而且能促進民族融合,因此可以借助政府的力量來擴大發展。然而,還有些地區既沒有足夠的資本投入,自然資源也不豐厚,也沒有極具特色的民族文化,只能發展勞動密集型和資源密集型的旅游產業。

根據上文分析結果,發現旅游資源豐富的地區較適宜發展旅游產業,且這類旅游產業有實現可持續發展的可能。因此,本文重點對我國各省區的旅游資源優勢進行評估,采用的比較優勢指標為,各省旅游資源在全國旅游資源中所占的百分比與該省的旅游投入資本、勞動力水平在全國所占的百分比的幾何平均數之間的比值。其計算方法為:該省的旅游資源比較優勢值=該省的旅游資源在全國的占比/(該省旅游投入資本在全國的占比×該省勞動力水平在全國的占比)[9]。分析該公式可以看出,比較優勢的比值越大[10],則該省的自然旅游資源相比于投入資本和勞動力水平更具有優勢;當比較優勢的比值越小,則表示該省的旅游資本投入和勞動力水平相比于該省的自然旅游資源更加具有優勢。我國各省的比較優勢值如表2所示:

表2 各省旅游資源優勢比值

通過對表2的計算結果進行分析,優勢比值越大的省區,在發展旅游產業時應注重對自然資源的利用;優勢比值越小的省區,說明該地區的自然資源匱乏,因此在發展旅游產業時,需要加大旅游投入資金,或者運用地區的勞動力資源,大力開發資本密集型或勞動密集型旅游項目。

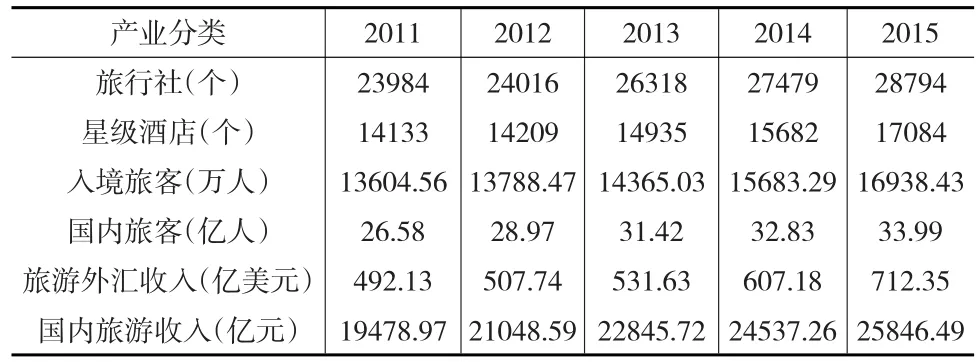

社會經濟和旅游產業的發展,豐富了人們的生活,對2011—2015年間的旅游產業基本情況進行統計,結果如表3所示:

表3 2011—2015年間我國旅游產業基本情況統計

2.2 各省旅游競爭力因子分析評估結果

運用上文所述的因子分析法對選取的幾個省區的旅游產業的評價指標進行分析,通過SPSS統計軟件,得出的各省旅游競爭力因子分析評估結果如下頁表4所示:

表4 各省旅游競爭力因子分析評估結果

2.3 旅游競爭力的聚類分析

根據上文關于旅游競爭力的因子分析結果,根據旅游競爭力因子分析評估結果將31個省市分為4個部分的聚類樹形結構,探討全國各省的旅游競爭力的差異[11]。

第一部分省市為旅游產業較為發達的地區,例如北京、上海、廣東、江蘇、天津等省市,這類省市的共同點就是地區發展水平高,居民文化素養高,擁有多個旅游風景區,交通便利,城市基礎建設較為完善。第二部分省市的旅游綜合水平最高,例如浙江、福建等省,各項指標的發展都比較超前,整體發展水平較為均衡化。根據表4的具體數值,對于第一部分的省市還可以分為兩個部分,北京、上海、天津為一類,江蘇、廣東為一類。這是由于北京、天津、上海這類城市人口過多,交通狀況不好,不利于游客往來。

其余一些省市的各項評價指標的評估得分都比較低,將這些省份分為兩部分,吉林、黑龍江、青海、寧夏、新疆、內蒙古為第三類省市,重慶、安徽、山西、貴州、甘肅、陜西為第四類,另外還有西藏和海南兩個省,不屬于上述任何一個分類。這些省市是根據各個省市的經濟發展和獨特的地域風貌來分類的。第三類省市在生態環境和公共交通方面比較有優勢,第四類省市的旅游景點比較豐富,人文素養也高。

2.4 旅游競爭力因子聚類評估的結論

各省市旅游產業經濟效益的高低取決于該省區旅游產業競爭力的高低,而旅游競爭力的高低又取決于地方自然旅游資源的豐富程度,旅游資源豐富的省市更加能夠吸引游客。如北京、上海、天津這類大城市,盡管沒有豐富的自然旅游資源,但是地區的經濟發展較為強盛,有足夠的旅游投入資金,能夠開發資源密集型的旅游產業,從而成為旅游發達的地區。而一些自然旅游資源較為豐富的地區,例如四川和云南由于地區的經濟發展比較落后的原因,旅游產業發展始終比不上北京、上海等城市。事物都有雙面性,北京、上海這類大城市由于人口太多,造成公共交通的擁堵狀況,這些因素也限制了旅游產業的發展。

3 結束語

本文利用因子聚類分析法對旅游競爭力進行評估,同時分析我國旅游現狀,通過分析發現:我國各省的旅游競爭力具有一定差異性,且各省市旅游產業經濟效益的高低取決于該省區旅游產業競爭力的高低,影響各省旅游經濟效益的主要原因有各省經濟發展水平、生態環境、公共交通建設等,各省要根據實際情況,從這些因子方面對旅游產業進行調整與完善,提高旅游產業的市場競爭力。