“互聯網+”對農村居民消費經濟結構的影響分析

湯才坤

(武漢大學 經濟管理學院,武漢 430072)

0 引言

近幾年來,國內互聯網技術快速普及,互聯網經濟迅速鋪開,網絡消費也日益成為人民美好生活的向往的一種流行消費形態。互聯網對我國消費市場的影響及其相關效應,已成為國內大量學者的研究熱點。在互聯網驅動下,我國農村居民消費種類、消費形式等也正悄然發生變化。隨著國家“互聯網+”戰略不斷實施,《關于積極推進“互聯網+”行動的指導意見》(國發〔2015〕40號)等文件不斷出臺,居民網絡消費持續增加,互聯網消費的市場地位將不斷提升,互聯網將成為我國農村消費結構升級的主要引擎。

國內已有較多學者研究了我國農村居民消費經濟結構的影響因素,但大多數集中在收入水平、收入結構等方面,也體現了凱恩斯的消費理論。但是,目前鮮有文獻從定量角度來研究互聯網經濟這一支新生力量對我國農村消費結構的影響。有鑒于此,本文將通過實證檢驗,探求互聯網經濟影響我國農村消費經濟結構的經驗證據,也為我國政府對農村擴大內需的決策提供理論參考。

1 指標選取與模型建立

根據我國居民消費品統計分類,本文在衡量農村居民消費支出(Y)時選擇食品的消費支出、衣著的消費支出、居住的消費支出、文教娛樂的消費支出、交通通信的消費支出、家庭設備及用品的消費支出、醫療保健的消費支出及其他消費支出共8類。

對于互聯網經濟的發展指標,國內外學者的研究相對較少。李芬芬、李響(2016)將互聯網普及率、互聯網上網人數、網頁數等指標作為衡量互聯網經濟水平的分項指標;戴子姍、李芳(2017)在測算互聯網指標時,將互聯網上網人數、移動互聯網用戶、網站數等指標作為重點。他們在選擇指標時更多地從互聯網用戶終端的角度出發,但是忽略了互聯網設施投資等宏觀方面指標。鑒于此,本文考慮數據的可得性,本文以互聯網普及率(X1)、移動電話普及率(X2)以及互聯網主要相關產業——信息傳輸和計算服務以及軟件業的固定資產投資(X3)這三個變量衡量我國互聯網經濟的發展情況。

根據上述變量情況,本文以農村居民消費相關變量為被解釋變量,以互聯網相關變量為解釋變量,參考賈小玫、焦陽(2016)等關于農村消費結構影響因素的模型設計,建立如下的面板模型:

其中,Y表示農村消費支出,j(j≤7)代表消費支出的類型,i表示第i個省份農村地區的消費支出情況,t表示年份;X1表示互聯網普及率;X2表示移動電話普及率;X3表示互聯網相關產業的固定資產投資;α0、α1、α2、α3表示待估計參數;εit表示隨機誤差擾動項。

假定主要變量符合正態分布,為了消除自相關和異方差的影響,對模型(1)進行對數處理,得到:

2 實證分析

2.1 數據說明

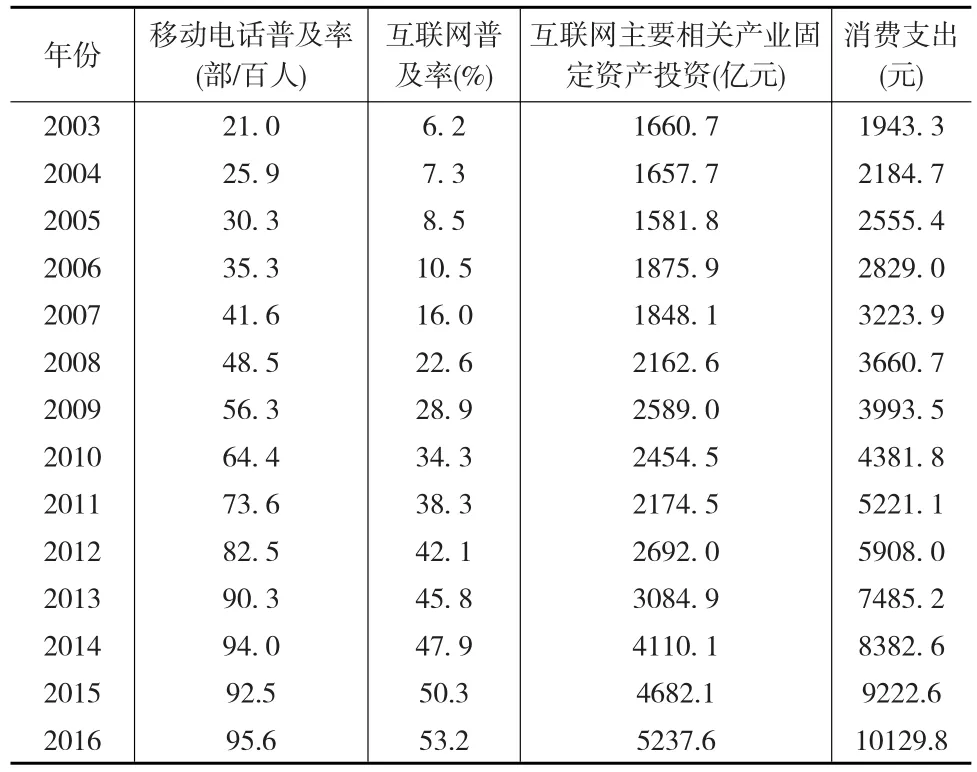

本文選取我國大陸30個省市或區(除西藏以外)的數據,由于互聯網的相關數據是從2003年開始統計的,因此本文選取2003—2016年的數據進行分析。具體的數據見下頁表1和表2。

隨著信息技術與知識經濟的發展,我國農村地區互聯網經濟取得了快速發展。由表1可知,互聯網普及率由2003年的6.2%增長到2016年的53.2%,移動電話普及率由2003年的21部/百人擴大到2016年的95.6部/百人,互聯網相關產業的固定資產投資也從2003年的1660.7億元增加到2016年的5237.6億元。互聯網經濟的快速的發展,改變了農村居民的生活習慣與消費習慣。下面,來具體分析我國農村居民的消費結構。

表1 2003—2016年我國農村消費及互聯網經濟的相關數據

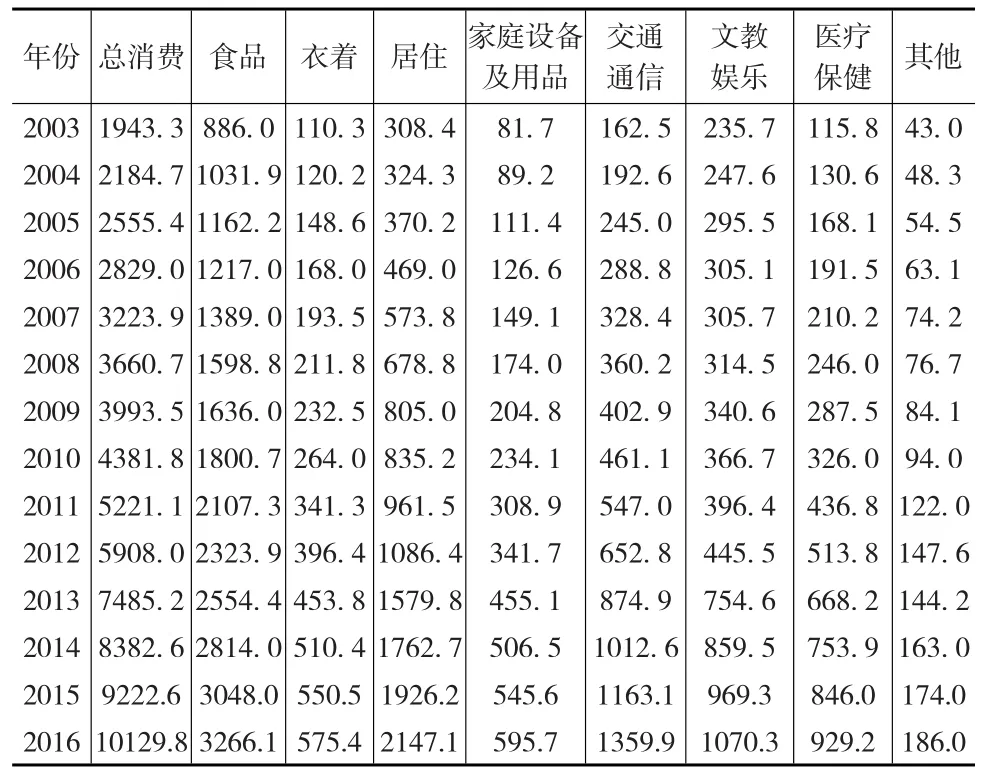

表2 2003—2016年我國農村居民的各項消費情況 (單位:元)

由表2可知,食品與居住等基礎性消費仍是農村居民的各項消費的主要部分,雖然食品消費總量呈現上升的態勢,但是食品消費占比卻城鄉下降的趨勢,我國農村居民食品消費占比由2003年的46.25%下降到2016年的32.24%;而農村地區人均居住消費卻呈現高速增長的趨勢,由2003年的308.4元增長到2016年的2147.1元,居住消費占比也從2003年的16.36%增加到2016年的21.2%。相對而言,衣著消費在農村基本消費中所占的比重相對較少,約占5%~6%左右。此外,交通通信、醫療保健以及文教娛樂消費在農村消費中的比重也逐漸增加,我國農村居民人均交通通信消費從2003年的162.5元增加到2016年的1359.9億元,比重從2003年的8.36%增長到2016年的13.42%;農村居民人均醫療保健消費從2003年的115.8元增加到2016年的929.2元,醫療保健所占比重從2003年的5.96%增加到2016年的9.17%;我國農村居民人均文教娛樂消費也從2003年的235.7元增加到2016年的1070.3元,但是文教娛樂消費的比重并沒有增長,基本保持在10%左右。

2.2 “互聯網+”對我國農村消費經濟結構的整體影響分析

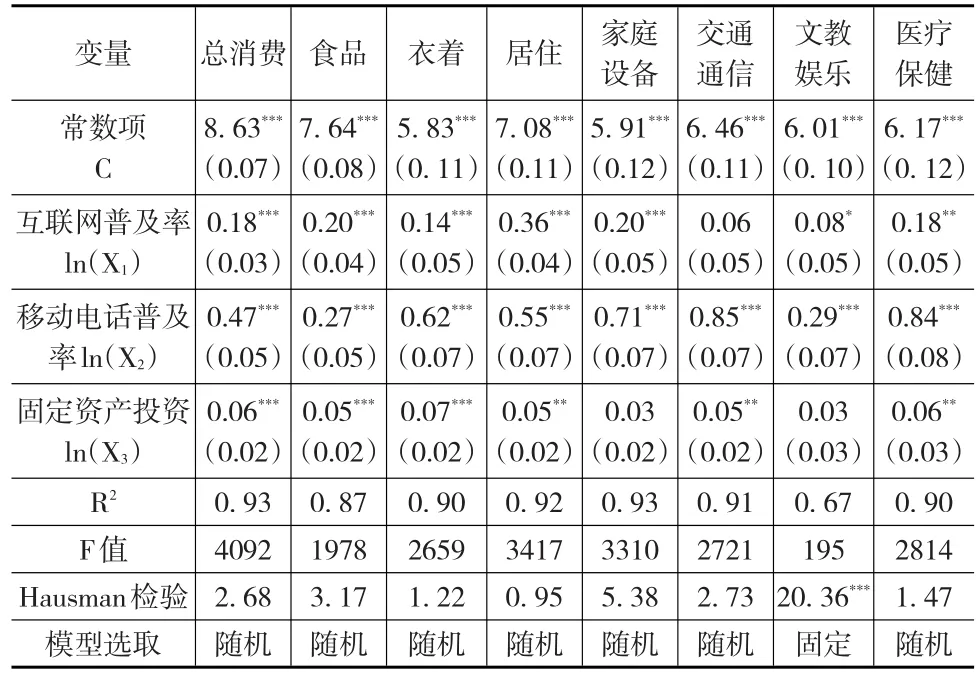

本文采用固定效應模型、隨機效應模型以及混合效應等模型研究互聯網對我國農村消費經濟結構的影響。利用Eviews軟件,根據模型(2)進行計量分析,具體的實證結果見表3。由表3可知,各隨機效應模型的擬合優度均超過0.8,固定效應模型的擬合優度為0.67,表明模型的擬合效果較好。通過Hausman檢驗可知,除了文教娛樂消費采用固定效應模型外,其他各項消費均采取隨機效應模型進行計量分析。

表3 回歸結果

互聯網的三項指標對我國農村居民消費總支出及各項消費的影響均呈現正向影響效應。三項指標的影響系數大小依次為移動電話普及率、互聯網普及率以及相關產業固定資產投資。從互聯網發展三項指標對我國農村居民總消費支出的影響效應來看,移動電話普及率對那個農村居民總消費的影響最大。造成這種現象的原因可能在于由于農村固定寬帶未完全覆蓋,導致農村居民使用電腦或筆記本的比重較低,同時,智能手機的快速發展,智能手機的性能高、功能多,而且價格較為實惠,能夠滿足農村大部分居民的消費能力。

近年來,智能手機功能日益強大,大部分智能手機具有手機購物、手機游戲等功能,促進了農村居民消費結構的升級,基本滿足農村居民的互聯網需求。此外,國產手機無論是在價格上還是在質量上,都具有優勢,如小米、華為、魅族等手機功能齊全、性價比高,而且價格非常實惠。對于中低收入的農村居民而言,國產手機不失為不錯的選擇。目前,智能手機已成為農村居民生產生活的重要工具,在時空上改變了農村居民的消費習慣。同時,由于部分農村地區的配套設施不完善,便利店及百貨店的缺位給互聯網經濟發展帶來了契機。據NganR&Ma對珠三角的一項調查顯示,使用智能手機的不僅讓農民了解更多的就業信息,而且有利于農村居民提升就業能力。與其說互聯網改變了農村居民消費結構,不如說智能手機必將成為農村消費經濟結構優化的一大引擎。

從各項消費及其結構與互聯網的關系來看,對農村居民居住消費的影響最大的是互聯網普及率,而農村居民文教娛樂消費受互聯網普及率的影響最小;移動電話普及率對農村居民交通通信消費的影響最大,對農村居民食品消費的影響最小;互聯網投資對衣著等方面的消費影響最大,對家庭設備消費影響最小。由此可見,互聯網的普及率及其投資主要影響農村居民的基礎型消費,移動電話普及率主要影響農村居民的享受型消費。

2.3 “互聯網+”對我國不同區域農村消費經濟結構的影響比較

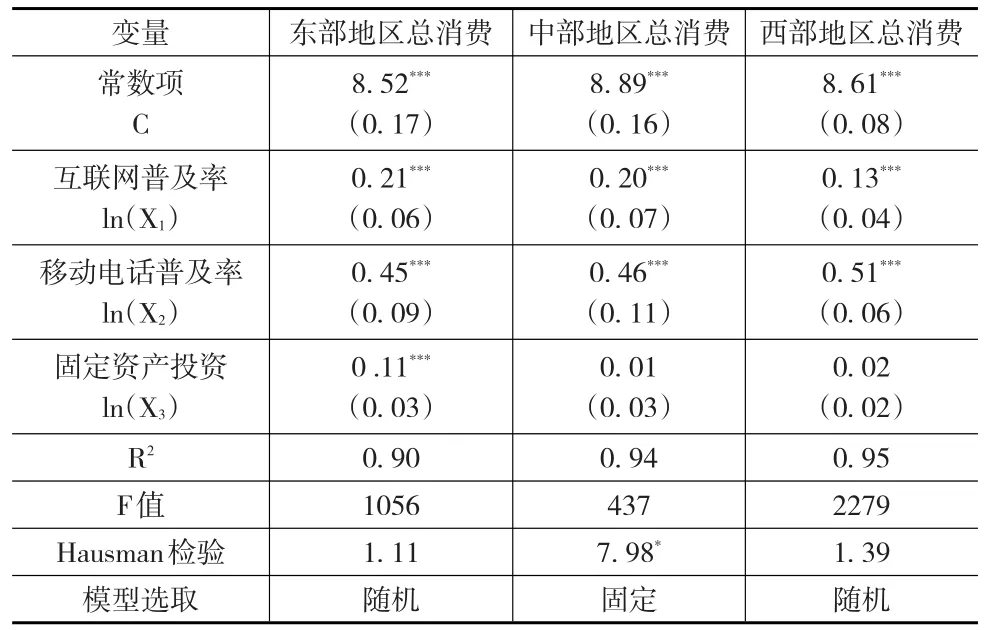

由于我國不同區域農村經濟發展的差異性較大,為進一步分析互聯網對我國農村消費經濟結構的影響,本文從東部、中部與西部三個區域分別進行分析,探究互聯網對我國區域農村消費經濟結構的影響。具體的回歸結果見表4。

表4 區域回歸結果

由表4可知,各模型的擬合優度均超過0.9,即說明模型的擬合效果非常好。通過Hausman檢驗可知,互聯網對中部地區農村居民消費經濟結構的影響采用固定效應模型,對東部和西部地區農村居民消費經濟結構的影響采用隨機效應模型進行計量分析。

互聯網的三項指標對不同區域農村居民消費總支出的影響均呈現正向影響效應,無論是東部地區,還是中部或西部地區,這三項指標的影響系數大小都滿足:移動電話普及率系數>互聯網普及率系數>互聯網固定資產投資系數。由此可見,無論是經濟發展較為發達的東部農村地區,還是經濟發展較為落后的西部地區,移動電話都是影響農村居民消費經濟結構的關鍵變量,對促進農村居民消費具有積極作用。

從互聯網普及方面來看,互聯網普及率明顯的影響了三大區域農村居民消費經濟結構,對東部地區的影響最大,其次是中部地區,對西部地區農村居民消費經濟結構的影響系數最小。在“互聯網+”的背景下,我國東部農村地區互聯網發展更有利于促進農村地區消費增長,拉動農村地區消費經濟結構優化調整。從移動電話普及方面來看,移動電話普及率也明顯的影響了三大區域農村居民消費經濟結構,對西部地區的影響最大,其次是中部地區,對東部地區農村居民消費經濟結構的影響最小。從互聯網投資方面來看,互聯網投資對東部地區農村居民的消費結構的影響較大;但是對中部或西部地區農村居民消費經濟結構的影響并不顯著。

綜上,互聯網對不同區域農村消費經濟結構的影響存在一定的差異性,造成這種現象的原因可能在于三大區域農村居民收入的差距、經濟發展的不均衡等。為了促進互聯網對我國農村消費經濟結構的優化,應以促進農民增收入為抓手,持續優化農村地區消費結構,釋放農村改革的政策紅利,不斷改善農村地區消費環境,為社會主義新農村建設貢獻一份力。

3 結論

通過互聯網與我國整體性農村消費經濟結構研究發現,互聯網的三項指標對我國農村居民消費總支出及各項消費的影響均呈現正向影響效應,影響系數大小都滿足:移動電話普及率系數>互聯網普及率系數>互聯網固定資產投資系數。移動電話普及率主要影響農村居民的享受型消費,而互聯網普及率及互聯網投資則主要影響農村居民的生活型消費。通過互聯網對不同區域農村消費經濟結構研究發現,互聯網普及率與互聯網固定資產投資這兩大指標對東部地區農村居民消費經濟結構的影響系數最大,而移動電話普及率對西部地區影響最大。