境外機構增持人民幣債券的原因分析及展望

鄂永健

摘要:近年來境外機構持續增持境內人民幣債券。債市開放、離岸人民幣資金池擴大、人民幣國際地位提升、人民幣匯率對沖成本下降是境外機構增持人民幣債券的主要原因。隨著外部經濟環境的變化,預計境外機構持有人民幣債券的增速或將趨于放緩。

關鍵詞:債券市場 境外機構 人民幣債券 對沖成本

今年以來,境外機構持續增持境內人民幣債券。今年1—7月,境外機構在銀行間市場累計增持人民幣債券3800億元,占同期人民幣債券增量的13%(見圖1)。境外機構為何連續增持境內人民幣債券?這一趨勢是否可持續?筆者將對此進行分析。

圖1 境外機構加快布局境內人民幣債券市場

數據來源:CEIC

多種因素共同促成境外機構增持境內債券

(一)債市開放措施為境外投資者提供了便捷的投資渠道

隨著債市開放的推進,境外投資者投資境內人民幣債券的渠道更加便捷。截至2018年6月末,共有356個境外主體通過“債券通”渠道進入銀行間債券市場,累計成交量達4220億元。

(二)離岸人民幣資金池擴大帶動了境外投資者的境內投資需求

從歷史走勢來看,離岸人民幣存款與人民幣匯率變化有著較強的相關關系。人民幣升值會增強境外主體持有人民幣的意愿,帶動境外人民幣存款上升,反之則下降。最近一輪的人民幣升值始于2017年初,到今年6月中旬結束。受人民幣匯率升值的帶動,香港市場的人民幣存款規模從2017年二季度開始止跌回升并持續擴大,截至今年6月末已達5845億元(見圖2),較2017年3月末的低點增加了772億元,增幅達15%。不斷增長的境外人民幣存款必然有保值增值的需求,在境內債券市場開放程度擴大、投資渠道增多的情況下,境外人民幣資金投資境內債券市場也會增多。

圖2 2017年以來離岸人民幣存款規模擴大

數據來源:Wind

(三)人民幣國際地位提升帶動了境外機構對境內人民幣債券的中長期配置需求

人民幣于2016年10月1日正式加入SDR,初期由于人民幣匯率處于貶值態勢,在全球的使用范圍并未立即顯著擴大。隨著2017年初人民幣匯率開始企穩并趨于上升,加入SDR的效應開始顯現,人民幣國際地位逐步抬升。IMF發布的季度數據顯示,自2017年以來人民幣在全球外匯儲備中的份額穩步上升,從2016年四季度末的1.08%上升到2017年四季度末的1.23%,2018年一季度末則進一步上升到1.39%。越來越多的國家將人民幣納入外匯儲備,此舉將催生出對人民幣資產的中長期配置需求。從境外機構持有的境內人民幣債券品種來看,主要以收益穩定的國債、政策性銀行債等中長期品種為主。截至今年6月末,在1.35萬億元的境外機構持有的人民幣債券余額中,國債為9800億元,政策性銀行債為3300億元,兩者合計占比達97%(見圖3)。

圖3 境外機構主要投資國債和政策性銀行債

數據來源:Wind

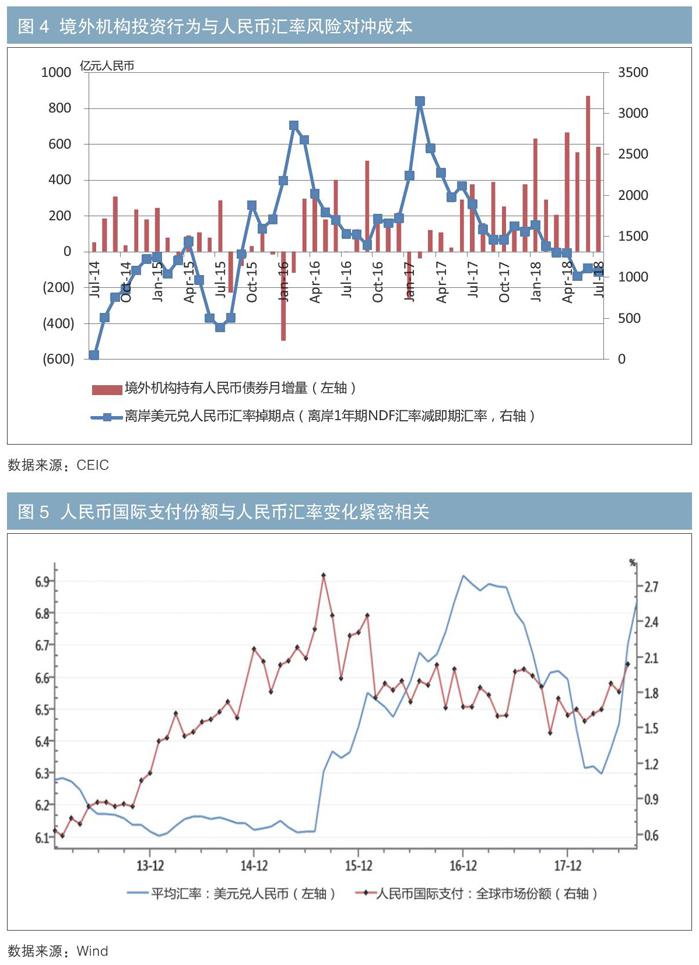

(四)人民幣匯率風險對沖成本持續顯著下降是重要推動因素

與美元、歐元等主要國際貨幣相比,人民幣在全球的使用范圍還有限。目前境外離岸市場人民幣存款規模在1萬多億元,而當前境外投資者持有的境內人民幣債券余額已超過人民幣1.35萬億元。因此,投資境內市場的境外投資者的本金主要可能還是外幣資金,其在投資境內市場時必然要考慮匯率波動的風險,人民幣匯率風險對沖成本就成為影響境外機構投資境內市場的一個重要因素。在香港人民幣市場上,貨幣掉期是用來對沖人民幣匯率波動風險的主要工具。貨幣掉期相當于是以美元為抵押來獲取人民幣,目前人民幣貨幣掉期市場日均交易量在200億美元左右,遠超拆借交易量(每日約50~80億美元),成為離岸主體獲得人民幣流動性的主要渠道。人民幣匯率風險對沖成本可以用香港離岸市場美元兌人民幣匯率一年期NDF減去離岸即期匯率的掉期點數來加以衡量。如圖4所示,人民幣匯率對沖成本與境外機構持有境內人民幣債券的月增量之間存在較強的負相關關系。在人民幣匯率對沖成本上升時期,境外機構持有的境內人民幣債券月增量下降甚至為負;而在對沖成本下降時期,境外機構加快增持境內人民幣債券。此外,二者之間的緊密關系也進一步證明了境外投資者的本金主要是外幣的觀點,因為若是以人民幣本金投資境內市場,其行為不應對匯率對沖成本的變化如此敏感。

人民幣匯率對沖成本自2017年年初以來持續顯著下降,至今年7月份下降到643點,較2017年年初的最高點下降了近80%,這在很大程度上推動了境外機構不斷增持境內人民幣債券。影響貨幣掉期點數(即對沖成本)的主要因素有兩個:一是市場對人民幣匯率的預期,另一個是人民幣與美元的利差。2017年初至今年一季度,對沖成本下降的主要推動力量是人民幣貶值預期下降并逐步轉為升值預期。自二季度以來,盡管人民幣對美元停止升值并于近期出現貶值,但遠期匯率預期尚未發生顯著變化,在貨幣政策邊際放松、流動性充裕、人民幣利率水平下行且美聯儲逐步加息推升美元利率的情況下,人民幣與美元利差收窄,進而使人民幣匯率對沖成本繼續下行。不論是何種因素導致人民幣匯率對沖成本下降,只要對沖成本不高,在保持一定收益率的情況下,境外投資者就有較強的動力繼續增持境內人民幣債券,特別是收益率較為穩定的國債和政策性銀行債。

圖4 境外機構投資行為與人民幣匯率風險對沖成本

數據來源:CEIC

境外機構增持人民幣債券的可持續性分析

(一)境外人民幣存款規模增長將因人民幣貶值而放緩

從市場歷史走勢來看,境外人民幣存款增長與人民幣匯率密切相關。在人民幣升值時期,境外企業和居民持有人民幣意愿增強,反之則下降。近期人民幣對美元匯率出現較大幅度貶值,市場預期開始有所變化。如圖2所示,人民幣對美元匯率貶值后的大約2~3個月,境外人民幣存款開始下降。此輪人民幣匯率貶值始于6月中旬,而境外人民幣存款于6月份已開始下降,當月香港人民幣存款規模較上月減少了164億元,未來增長形勢不容樂觀,因這部分資金而產生的對境內市場的投資需求也可能會隨之減少。

(二)匯率貶值不利于人民幣在全球外匯儲備份額的增長

人民幣在全球外匯儲備中的比例與人民幣匯率變化有一定關系。目前人民幣在全球外匯儲備的數據序列較短(IMF從2017年開始發布該數據),較難發現其與人民幣匯率變化的關系,但可以用人民幣在國際支付中的份額來近似代替,二者都是衡量人民幣國際化程度的指標。如圖5所示,在人民幣貶值時期,人民幣國際支付份額一般呈下降態勢,而在升值時期,人民幣國際支付份額則保持穩定或上升。在人民幣加入SDR前,研究機構普遍預計人民幣在全球外匯儲備中的占比將會顯著上升,有機構甚至預計會上升到5%。截至目前,人民幣加入SDR已近兩年時間,人民幣在全球外匯儲備中的地位弱于當初預期,筆者認為主要原因是在此期間人民幣經歷了一段時期的持續貶值。近期因人民幣匯率貶值,市場預期有所變化,未來人民幣在全球外匯儲備中的比例持續上升的難度較大。當然,以人民幣作為外匯儲備而產生的人民幣資產配置需求多是中長期的,穩定性較其他交易型資金更好,因此也不會因為短期匯率波動而顯著下降。

圖5 人民幣國際支付份額與人民幣匯率變化緊密相關

數據來源:Wind

(三)人民幣匯率對沖成本不大可能持續保持在低位

從影響人民幣匯率對沖成本的兩個主要因素來看(如圖6、圖7所示),中美利差與人民幣匯率掉期點數之間有一定同向變動關系,但并不顯著,在不少時期二者還呈現反向變化;遠期匯率預期與人民幣匯率對沖成本之間的關系相對更為緊密,貶值預期上升(美元兌人民幣遠期匯率上升)一般會帶來人民幣匯率對沖成本的提高,二者之間的相關系數高達80%。進一步仔細觀察圖6和圖7可以發現,在大部分時間內,匯率預期是影響對沖成本的主要因素,而在中美利差連續大幅收窄時期,利差的影響更是成為主導。比如,在2015年2—7月,中美利差從4.13%大幅收窄到2.6%,這導致匯率對沖成本從1207點大幅下降到507點,降幅超過一半,而同期遠期匯率僅從6.38小幅下降到6.27。再如,從2016年1—8月,匯率對沖成本從2855點連續大幅下降到1393點,而遠期匯率僅從6.9下降到6.79,期間還經歷了一段上升時期,同期中美利差則從2.15%大幅下降到1.52%,顯然中美利差是促使匯率對沖成本降低的主要因素。

今年4月以來人民幣遠期匯率由升轉貶,盡管貶值幅度不小(4—7月累計貶值6%),但由于在此期間貨幣政策向穩健偏寬松調整,國內銀行間市場利率水平快速下行,加之美聯儲兩次加息,使中美利差從1.75%顯著下降到1.17%,因此匯率對沖成本持續保持在低位。但未來這一格局很可能發生變化:一是近期流動性過于寬松、市場利率水平迅速下行主要是因為流動性投放力度加大后,銀行信貸尚未投放出去,致使資金淤積在銀行間市場。隨著更為積極的財政政策逐步落實,一系列定向支持措施加快實施,信貸投放將加快,預計這一寬松格局難以持續,近幾日貨幣市場利率已經有所抬升。二是在諸多因素的影響下,人民幣貶值壓力依然存在,市場預期開始變化。6月和7月銀行結售匯差額連續大幅收窄,預計離岸遠期匯率仍會繼續貶值,這將對匯率對沖成本產生持續上升壓力。三是對遠期售匯征收風險準備金、收緊離岸人民幣流動性等都可能抬高匯率對沖成本,未來不排除還有相關舉措出臺。預計未來人民幣匯率對沖成本可能難以持續保持在低位,會逐漸趨于上升,這將對境外投資者投資境內債市產生一定影響。

圖6 中美利差與離岸人民幣匯率對沖成本

數據來源:Wind

圖7 人民幣匯率預期與離岸人民幣匯率對沖成本

數據來源:Wind

結論

人民幣匯率貶值會在一定程度上影響境外人民幣存款增速,人民幣在全球外匯儲備中的地位會因貶值而受到影響,與境外機構投資境內債市相關性較強的人民幣匯率對沖成本也難以保持在低位。但從另一個角度看,由于境外機構以人民幣作為外匯儲備而產生的對境內債券的配置需求多是中長期的,其波動性不大,只不過未來這部分的增量資金規模可能有限。近期我國穩定人民幣匯率的信號十分明確,預計未來人民幣匯率不會持續大幅貶值,這有利于穩定外匯市場。

總體來看,隨著美國經濟中短期內穩步向好、美聯儲漸進加息路徑明確、中美貿易摩擦持續、國內貨幣政策邊際轉松,人民幣匯率仍將承壓,這將使匯率對沖成本趨于上漲。逆周期調節政策應能夠避免人民幣過度貶值,預計境外機構持有境內人民幣債券難以持續顯著增長,增速或將逐漸趨于放緩。

作者單位:交通銀行金融研究中心

責任編輯:鹿寧寧 印穎