蘭州市生態海綿城市建設思路與關鍵問題

張 晨

(甘肅林業職業技術學院,甘肅 天水741020)

當前我國城市化發展取得世界矚目的成就,城市日益成為人居生活的最重要的主體,然而值得深思的是我國的‘城市病’問題已經相當嚴峻[1]。其突出問題表現在:城市水域、濕地萎縮導致調蓄能力削弱、洪澇風險系數增加;城市需水量大而供水不足,水資源供需形勢嚴峻;城市污染嚴重、污染物排放超過環境凈化能力,水資源安全不樂觀。城市病的問題不僅影響了廣大居民的健康,同時也不利于經濟社會可持續發展,在此背景之下如何解決城市水問題成為當下城市發展亟待解決的關鍵[2]。海綿城市是生態文明建設視角下為增強環境保護和應災水平對現代城市規劃提出的一項新的理念指導,其基于地表產流過程機制和生態優先原則,通過建設城市生態功能區和人工設施在確保排水防洪安全的前提下以有效保蓄水源,統籌降水、地下水、地表徑流產水等各種水資源的協調性、調控性,既達到水資源生態永續利用的目的,又能夠穩固城市應災能力[3~4],從而適應環境變化背景下城市社會經濟系統與生態系統的應具備的‘彈性’。蘭州市地處我國干旱與半干旱生態脆弱帶上,城市水資源短缺、水質污染和排水不暢的問題突出,以海綿城市建設為契機,探討蘭州市海綿城市建設思路并提出其相應措施,以期為促進城市和諧發展提供決策參考。

1 蘭州市城市水生態環境中的問題

蘭州市深居黃土高原生態脆弱區,區域水源涵養能力較差:①地表疏松、植被密度稀疏、降水強度大,導致土壤可蝕性強、水土流失嚴峻,不僅造成水資源浪費還破壞了地區生態功能。②以能源、重工業經濟體系為主體,工業需水量與廢物排放量大;加之農耕區土壤侵蝕遷移過程,全市地表水、地下水污染問題凸顯,水質堪憂。③經濟開發占用河道、湖泊、濕地、林草地等生態用地,局域蓄水調節功能降低[5]。

2 生態海綿城市建設思路

2.1 生態海綿城市建設總體目標

自海綿城市概念被提出后,國家部門在有關城市進行試點并推出系列指導方案[5];雖然各地實踐環境不同且對海綿城市建設思路存在差異,但綜合來講其總體要求就是以調控水資源循環為核心目標,依托于城市構建城市流域生態系統與經濟社會系統,充分發揮生態性與社會性功能,從而達到城市與水資源環境和諧可持續發展。其具體要求可以概括為:①遵循自然水循環過程機制來改變地表產流、徑流環境而增強水土保蓄能力;②將生態水轉化為社會水,在此過程中不會傷害水體質量和水環境承載力;③社會水循環過程賦予其自然生態過程,確保其不會對生態水循環以及環境造成破壞;④統籌水資源生態、社會雙重屬性,達到按需分配、按時調節、可操作性強的目標。

2.2 生態海綿城市建設總體思路

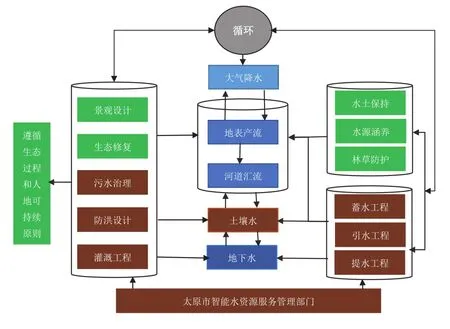

結合蘭州市自然環境背景,考慮到區域水文、植被、地貌形態和經濟社會特征,并結合相關學者研究經驗[6],提出了生態海綿城市總體建設思路,如圖1所示。建設海綿城市主要工作就是在劃分城市內景觀流域單元的基礎上,明確自然水與社會水循環過程主線及其二者之間無損關聯,據此充分利用水資源;同時規范人類對水環境的干擾,加強污染治理并提升排放標準。圖1中綠色部分為對生態水循環過程的實施策略;棕色部分為對社會水的治理方案;藍色部分為天然降水。綜上而言,遵循自然水資源循環中的降水、滲流、蓄水、凈水、蒸散等過程,基于防洪安全考慮排蓄平衡,在此基礎上最大限度加以存續、利用,并保證水資源安全性、生態性,構成一個自然存積、自然滲透、自然凈化的海綿城市。

圖1 生態海綿城市建設的總體思路

3 生態海綿城市建設關鍵問題與策略

3.1 LID低影響開發

LID(Low Impact Development)LID是發源于美國馬里蘭州的城市暴雨與面源污染處理技術經驗,其強調根據城市生態景觀結構將地表產流經轉輸、存續、分流等措施,構建水文的滯、蓄、凈、排等自然過程,實現城市‘海綿’功能。其工程措施分為生態工程和人工設施,生態工程主要利用植被截留、緩沖、固結、吸收等功能或濕地、水域的調節功能增強水源涵養能力;人工工程要應用排灌系統、透水裝配、下沉綠地、集水池輔助等有序調節水資源時空轉移。

3.2 城市徑流控制與雨洪模擬

蘭州市降水量相對不豐、中心城市河流單一,地表產水能力一般,參照《海綿城市建設技術指南》要求其年徑流量為控制V區,控制率介于60%~85%,為了準確測算其閾值,利用市內氣象站點的逐日觀測數據通過格網法測算,將其控制率確定為72%,則其3h設計降水總量為18mm。根據城區本底環境特征、地表覆被和建筑結構,將用地類型規劃成水域、綠地、平頂屋、斜頂屋、裸地等5類,以滿足LID建設需要。

3.3 排水通道識別與規劃

蘭州市河道、濕地稀疏且河道生態功能性弱,現有的水域環境難以滿足產流排蓄需要,應積極構筑地下排蓄系統。本區黃土地層累積深厚且直立性強,這有助于地下施工建設;然而難點在于規劃科學的排蓄系統設施。因此提出三點建議:①通過全局雨洪徑流特性進行可控徑流估算,并結合原有地下排蓄系統進行立體、綜合性規劃,構建功能分明、差異多元的排蓄體系;②利用現代高新設計方案對地下雨洪調蓄池結構進行空間設計,合理規劃調蓄、通徑管線、水處理、水文監測等設施;③賦予排蓄通道雨洪調控和水質凈化功能,結合水資源承載能力、洪澇安全進行自動化調控排蓄;并實現污水分類處理和循環利用。

3.4 系統監管與維護

海綿城市建設考量了城市土地資源、城市建設、環境衛生、經濟發展、景觀生態、交通安全等多方面,因而頂層設計必須統籌全局、系統規劃、時空結合。對于基礎設施建設好之后加強城市各類水文信息智能、自動監管極有必要。①多部門(市政、國土、環境、信息)聯動,協同監管和服務;②構建城市水文信息系統,通過現代地理信息技術、計算機、數據庫技術,實時獲取相關水文、設施、人力、物力的時空信息,以便進行排蓄、防洪等決策。

城市地表產流速率快、下滲透少,發揮城市海綿體的作用主要在于統籌生態蓄水、人工蓄水能力。對濕地、河湖、水域等建設相關的凹式綠地、植被覆蓋、透水設施等海綿式裝置,一方面緩沖徑流過程對地表的侵蝕,另一方面增強水土保蓄能力。另外還有因地制宜構建排蓄設施。

4 結語

海綿城市是應對當前水資源環境情勢惡化、增強旱澇災害管理水平、緩解城市病問題的一大積極舉措,對于促進城市可持續發展具有重大意義。生態海綿城市建設需要從城市自然環境出發,對水文特征、生態要素、用水需求、管線通徑、排蓄設施等進行系統規劃、統籌布局,運用生態學、地理學、系統科學和現代計算機、互聯網技術構建水資源與經濟社會之間的關聯信息系統,做到水資源科學有效調配。在這一系統工程中,秉承“山水林田湖”生態性理念是其精髓,而采用高新科技和現代理念加強生態治理、防洪建設和蓄水工程是其關鍵技術。目前,海綿城市理論與技術尚未完善,又無具體的可參照模式,作為未來城市規劃的導向,生態海綿城市建設任重道遠。