歷史上的正歌劇:威爾第的《埃爾納尼》

文 :歐 南

Ernani

is an operaticdrammalirico

in four acts by Giuseppe Verdi to an Italian libretto by Francesco Maria Piave, based on Victor Hugo’s playHernani

. After its premiere on 9 March 1844,Ernani

became one of Verdi’s most popular operas.

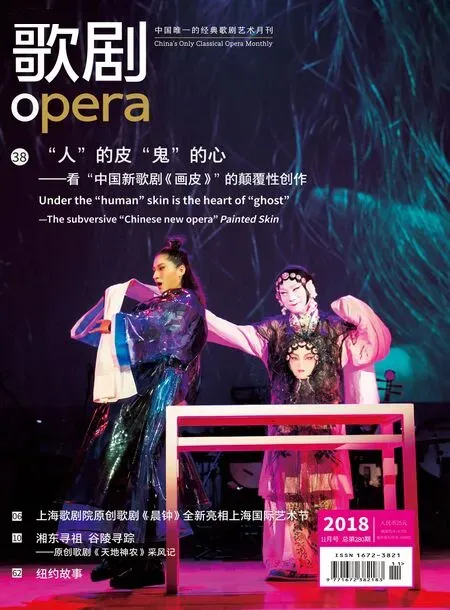

左頁、上:2015年大都會制作的《埃爾納尼》劇照

在威爾第的歌劇中,《埃爾納尼》(Ernani

)并不那么出名,它常常被人忽視。或許是威爾第出色的歌劇實在是太多,使這部歌劇的地位顯得不是那么重要,而威爾第的成名作《納布科》(Nabucco

)又過于光芒四射,它幾乎成了威爾第早期標志性的杰作,使得這部創作于《納布科》兩年后的歌劇成了一部過渡性的作品。從內容上看,《埃爾納尼》充滿了戲劇張力,但又不像《弄臣》《茶花女》那么簡潔、抒情、優美動人——顯然,對于大眾來說,他們更喜歡感官的愉悅,不會像藝術家那樣因追求戲劇性而放棄某些感官刺激。而威爾第之所以優于他的前輩羅西尼、多尼采蒂等人,正是因為他提升了歌劇的戲劇性,使歌劇內容變得更為緊湊,劇情更為合理,正如他之后創作的《麥克白》《唐卡洛斯》《命運之力》等,然而也是被行家所喜歡、卻被普通聽眾所忽視的原因。蕭伯納曾經贊美這部《埃爾納尼》:“男主角具有卓越的性格和英雄般的力量,女主角具有悲哀式的美麗,是最有緊張度的歌劇作品。”這正反映了行家對它的肯定。我們先來回顧一下威爾第早期的創作情況。威爾第雖然是個天才,但他并不像莫扎特、圣-桑,在童年時期便令人目瞪口呆;也不像貝利尼那樣,33歲去世時已經名滿天下。威爾第在30歲時,才初嘗成功的喜悅。也就是說威爾第并不是一個早慧的作曲家,他是在經歷了人生的種種不幸,如早年被米蘭音樂學院拒絕、妻兒去世、瀕臨絕境后,才找到了自己的位置,從此開始“爆發”。一直到生命的終止,威爾第的歌劇基本都保持了高水準的藝術質量,這或許也是一個晚熟的天才在經歷磨難后,才得到的老天的垂憐。

Oberto,Conte di San Bonifacio

),1839年首演成功后,威爾第得到了斯卡拉歌劇院的歌劇寫作合同。正當威爾第試圖大展宏圖的時候,災難降臨到了他的頭上,兩個孩子相繼夭折,隨后妻子也撒手人寰,這一連串的打擊幾乎把威爾第壓垮。在極度的傷心絕望下,他隨后的幾部喜歌劇都以失敗告終。正當威爾第在米蘭街頭毫無目的地四處游蕩時,仿佛是天啟的神遇,他從經紀人梅列里手中得到了索萊拉的劇本《納布科》。這段歌劇史上人人皆知的故事,看起來像個傳奇,它似乎在向世人昭示——威爾第時代開始了。《納布科》拯救了威爾第,也拯救了意大利歌劇。1842年3月9日,當《納布科》在米蘭斯卡拉歌劇院首演時,引起了巨大的轟動。歌劇中強烈的愛國傾向,激起了意大利觀眾覺醒的民族意識和民族復興的熱情。威爾第隨后創作的《十字軍中的倫巴第人》(I Lombardi alla prima crociata

),再一次激起了觀眾的愛國心,它引起了群眾的示威并遭到當局的禁演。1844年,威爾第在威尼斯上演了皮亞韋根據雨果戲劇而撰寫的歌劇《埃爾納尼》,這是浪漫主義戲劇史上一部劃時代的作品。雨果的原著,新浪漫派戲劇《歐那尼》(Hernani

)于1830年2月25日在法蘭西喜劇院公演時,曾經受到保守派人士的強烈反對,以至于在劇場大打出手,而以青年詩人戈蒂耶(Théophile Gautier)為首的一群支持者身穿“紅馬夾”在劇院公開支持雨果,這便是著名的“紅馬夾事件”。

2015年大都會制作的《埃爾納尼》劇照,弗朗西斯科·梅里飾演劇名主角 (左),

多明戈飾演國王唐卡洛(中),安吉拉·米德飾演埃爾薇拉(右)

浪漫主義運動作為一種思潮,發軔于啟蒙主義,從19世紀開始席卷歐洲大陸,可以說是文藝復興以后歐洲最大的文化藝術運動。浪漫主義在政治上反對專制,在藝術上反對古典主義。在法國,盧梭是浪漫主義的先驅,他的代表作便是書信體小說《新愛洛伊絲》,而雨果的戲劇《歐那尼》的演出,是一個標志性的事件,它宣告了浪漫主義開始取代古典主義,成為時代的主流。

詩人戈蒂耶當時還是一個文藝青年,作為雨果的擁躉,在演出現場,他身著紅馬夾,堅決與保守勢力對峙。在他的著作《雨果和他的浪漫派》一文中,他詳細地記載了《歐那尼》首場演出的情景:“1830年2月25日!在我們的記憶深處,這個日子是用火紅的字寫下了的:《歐那尼》首場演出!這個夜晚決定了我們的人生道路!我們就是在那天晚上受到鼓勵的。多年以后,這股動力依然在促使我們前進,它會使我們走到人生歷程的終點。”

《歐那尼》確立了浪漫主義的方向,所以在歷史上,它的首演是個劃時代的事件,正如1913年上演的舞劇《春之祭》,標志著現代主義取代浪漫主義一樣。但雨果并不喜歡音樂,他甚至拒絕作曲家為他任何的一行詩譜寫音樂。而有意思的是,雨果可能做夢也不會想到,隨著歷史的進程,他的很多戲劇早已被遺忘,如果不是威爾第,現在恐怕沒有幾個人會知道他的《歐那尼》和《弄臣》。

自《納布科》大獲成功后,威爾第的合約如雪片般飄來。腰板開始硬起來的威爾第,已經不滿足于僅在斯卡拉歌劇院固定上演他的歌劇了,他希望有更廣闊的舞臺來上演他的新歌劇。為此他接受了莫切尼哥伯爵的建議,到意大利北部城市威尼斯的威尼斯大劇院去制作他的新歌劇。威爾第一開始想寫莎士比亞的《李爾王》或者拜倫的詩劇,正在他猶豫不決的時候,最后接受了劇作家皮亞韋的建議,決定采用雨果的《歐那尼》。如此這般,最終促使了歌劇《埃爾納尼》的誕生。

威爾第的一生和許多劇作家合作過,但最重要的有三個,即索萊拉、皮亞韋和博伊托。這三位劇作家貫穿了威爾第早中后期的歌劇創作,可以說是他一生中最重要的合作者,他大多數著名的歌劇都和這三位劇作家有關。索萊拉是威爾第早期最關鍵的人物,《納布科》《十字軍中的倫巴第人》《圣女貞德》《阿蒂拉》等歌劇都是出自索萊拉之手。而威爾第和皮亞韋的合作,可以說是威爾第開始從一個單純的愛國主義者進入到戲劇家層面的標志。皮亞韋是威爾第創作中期最主要的合作者之一,這一時期二人的名字常常并列出現,共同完成了歌劇《埃爾納尼》《福斯卡里父子》《麥克白》《弄臣》《茶花女》《西蒙·波卡涅拉》《命運之力》等歌劇,而這些劇本幾乎全部來自文學著作。從某些方面來說,一開始的威爾第只是一個鄉村青年,文化修養并不高,是皮亞韋的文學修養提升了威爾第歌劇的層次。

左頁:2012年大都會制作的《埃爾納尼》劇照,德米特里· 赫瓦羅斯托夫斯飾演飾演國王唐卡洛

有很多評論者都認為威爾第是個保守的作曲家,并沒受到當時藝術潮流的影響。或許單從作曲上來說,威爾第不像瓦格納那樣具有獨創性,他的音樂語匯基本根植于傳統;但在思想上,威爾第并非不關心當時的藝術潮流,在時代的潮流上,他和那些激進的浪漫主義者一樣,為新的時代搖旗吶喊。雨果的戲劇《歐那尼》在當時是向保守的古典主義戲劇宣戰的一部作品,而威爾第聽從皮亞韋的勸告,選擇這部頗有爭議的劇本,足以顯示他對當代戲劇的關注。

《埃爾納尼》是威爾第第一部充滿戲劇性的歌劇,而正是從這部歌劇開始,威爾第找到了自己擅長的風格——恢宏的場面和人類細膩豐富的情感相結合,正是威爾第歌劇不同于傳統歌劇的地方。這既是雨果的功勞,也是皮亞韋的。他們為威爾第打開了一扇窗戶,使得威爾第登上了意大利歌劇的巔峰。

《埃爾納尼》這部歌劇所含有的強烈的戲劇張力和連貫性是以往的意大利歌劇所沒有的。羅西尼的歡快、輕盈;多尼采蒂的跳躍、華麗;貝利尼的莊重、優美都是表現在演唱方面;而在戲劇方面,它們大多都只是一種類型化、模式化的作品,很少從整體的戲劇性去考慮一部歌劇的結構,這正是威爾第高出他前輩的地方。這部歌劇還有一個重要的地方,是威爾第開始嘗試了一些新的手法,即根據人的嗓音來確定角色的類型,簡單來說,就是什么角色適合用哪種音區、音色來表現其身份、性格、性別。如他將男高音定型為受愛情打擊的英雄人物,女高音則是為愛情所折磨的女主人公,男中音則充當反面角色,男低音代表長者或者貪官污吏。這種分類雖然有可能限制了某些發揮,但威爾第并非是個死板的人,他會按照特定情況特定處理。比如《奧賽羅》中的奧賽羅是個悲劇人物,威爾第會選擇戲劇男高音來表達人物;《弄臣》中的公爵是個花花公子,那么用抒情男高音是再合適不過了。

上:2012年大都會制作的《埃爾納尼》劇照,安吉拉·米德與羅伯托·比亞西奧分飾男女主人公

《埃爾納尼》是威爾第開始定型初期的戲劇性歌劇,它的演出雖然獲得了成功,但有意思的是,雨果一直反對這部歌劇在法國公演,即使演出的話,也不能完全按照原劇本進行表演。所以在巴黎,《埃爾納尼》就變成了意大利劇院中的“一個被流放的人”。由于缺乏資料,不知雨果究竟出于何種動機,如果單純說他討厭音樂,似乎說不過去,因為他已經答應威爾第使用他的劇——那么唯一有可能的是雨果怕威爾第的歌劇搶了他戲劇原作的風頭,這種猜測或許不無道理吧!