中醫經典名方導入法在《中醫內科學》教學中的實踐與分析

山東中醫藥大學,山東 濟南 250014

《中醫內科學》是中醫學理論聯系臨床實踐的重要的橋梁課程,在各個層次中醫專業學習中具有非常重要的地位。目前《中醫內科學》理論課傳統教學法存在明顯缺陷[1],主要因為課堂理論教學主要包括每個病證的概念、文獻沿革、病因病機、診斷要點及辨證分型論治等五個主要內容,教師通常都按照以上五個模塊的內容按部就班進行,其課堂理論教學安排基本比較死板,且很多內容如病因病機和證候分型部分與中基、中診等課程內容重復,不同疾病之間的病因病機、病證鑒別等也有很多交叉重復的內容,教師備課積極性和質量不高,學生也普遍存在教師照本宣科的感覺,這對實踐性很強的《中醫內科學》來說,不利于培養學生今后在醫療實踐中所需的中醫診療思維和科研思維[2]。如何使《中醫內科學》理論知識與臨床緊密結合,有效的培養學生中醫臨床辨證思維和中醫科研創新思維[3],是我們《中醫內科學》教學方法改革的重要命題。

筆者在近年《中醫內科學》課堂理論教學中,采用中醫經典名方導入法的教學模式研究,包括中醫經典名方導入資料庫的建設,與傳統教學法的對比評價研究等,現將對照實踐研究進行總結分析。

1 研究對象

在山東中醫藥大學選取2013級中西醫臨床醫學01班和02班,中醫學八年制2015級01班和02班共209人為研究對象。選取兩個01班為實驗班,共104人,采取中醫經典名方導入法的教學模式;兩個02班為對照班,共105人,采用傳統教學法。兩組學生的年齡、基礎課成績等基礎資料比較,差異無統計學意義(P>0.05),具有可比性。

2 研究方法

兩組均由筆者及課題組中醫內科學教師組成的授課組統一授課,每位教師在每個班級承擔的教學內容相同。對照組的兩個班級按照傳統教學法課堂講授。試驗組的兩個班級在首次課上對中醫內科學的概況和學習要求及中醫經典名方導入法主要內容和要求進行全面的介紹。

2.1 實驗班教師教學方法 中醫經典名方導入法對于教師來說,可以根據教材疾病辨證分型中某一具體證型,選擇與所列標準證型相似,且具有明確指向性的中醫經典名方病例、驗案等及《傷寒雜病論》對應的病證經方,進行講解和介紹,可以要求學生分析所涉及的中醫經典名方是否符合教材上所列的證型之一,如果沒有包含在教材所列證型之中,那就分析該經方的證型及治法是否能對書中的證型進行補充。主要導入方法如下:

2.1.1 基本相同的病證經方導入 選用《金匱》中對應的病證經方條文直接導入《中醫內科學》的教學中,如《肺痿肺癰咳嗽上氣病脈證治》中的經方就可以作為《中醫內科學》中“肺痿”“肺癰”“咳嗽”病證導入的經方;《胸痹心痛短氣病脈證治》中的栝樓三方,可以作為《中醫內科學》中“胸痹”的導入經方等。

2.1.2 癥候相同的病證經方導入 對于《傷寒雜病論》中的一些與《中醫內科學》病證“同癥”經方也可以選用,其中如《傷寒論》是以六經為綱,沒有直接對應《中醫內科學》病證,但是根據仲景“但見一證便是,不必悉具”的辨癥與辨證互參觀點,可以將其中對應的同癥經方進行導入,如《傷寒論》“干嘔吐涎沫,頭痛者,吳茱萸湯主之。”則可以在《中醫內科學》頭痛一節的教學中導入。

2.1.3 既有相同病證經方也有同癥經方導入 如黃疸一節,既可以選用《黃疸病脈證并治》中的茵陳蒿湯、梔子大黃湯和茵陳五苓散,也有同癥之經方如“傷寒瘀熱在里,身必黃”的麻黃連軺赤小豆湯,也可以導入“傷寒身黃發熱”的梔子柏皮湯以及“太陽病,身黃,其人如狂”之抵當湯等。

2.1.4 根據病證的涵義導入經方 如郁證一節,可以導入《百合狐惑陰陽毒病證治》的百合地黃湯、甘草瀉心湯;還可以導入《婦人雜病脈證并治》的治療梅核氣之半夏厚樸湯和治療臟躁之甘麥大棗湯。

2.1.5 直接選取《中醫內科學》相關病證的中醫經典名方導入 從中醫古籍如《脾胃論》、《內外傷辨惑淪》、《驗方新編》、《備急千金要方》等搜集《中醫內科學》各系病證的中醫經典名方,如胃痛一節,可以選用《醫學心悟》治胃脘痛停食一癥,用神術散;脅痛一節,可選用《醫學心悟》柴胡疏肝散治“左脅痛”以推氣散治“右脅痛”。

2.1.6 選取《中醫內科學》相關病證的中醫經典名方應用驗案導入 可以直接從《醫學衷中參西錄》、《臨證指南醫案》、《續名醫類案》等名家醫案著作或中醫古籍閱讀、中醫寶典等數據庫中,挖掘醫案驗案醫話等進行導入,如“癃閉”病證,導入“李東垣治長安王善夫,病小便不通。”案例(《古今醫案按》),本案例應用的是中醫經典名方“通關丸”等。

2.2 實驗班學生學習方法

2.2.1 對導入的經典名方進行對證歸類分析討論 讓學生對上述教師導入的中醫經典名方進行直接對證歸類,討論此導入經方適合該病證的哪個證型。如果不能直接對證歸類,讓學生分析《中醫內科學》病證是否完備,此經方可否補充其證型分類。如關于“淋證”一節中的忌汗、忌補之說,《金匱要略·消渴小便不利淋病脈證并治》說:“淋家不可發汗。”《丹溪心法·淋》說:“最不可用補氣之藥”,但如何理解《內經》“中氣不足,則溲便為之變”和《本草經解》“淋露不止,陽氣虛下陷也,陽者胃脘之陽也。辛溫益胃,胃陽充而淋露止”所述之中陽不足之淋證,讓學生思考能否找到符合此種證型的中醫經典名方。

2.2.2 對導入的中醫經典名方進行科研思路研究 如癃閉一節,導入“當歸貝母苦參丸”,此方雖屬《金匱要略·婦人妊娠脈證并治第二十》治“妊娠小便難”,但讓學生課后查閱知網臨床研究的文獻資料,找到本方在臨床上可以治療多種腎系病證所含的小便不利的病癥。又如《醫學心悟》治“肝氣燥急而脅痛,或發水泡”之栝樓散,此脅痛之證,是否屬于現在臨床發于胸脅部之帶狀皰疹。再如《中風歷節病脈證并治第五》所述中風是以“外風”為主,而《中醫內科學》中風病機則為臟腑陰陽失調,血隨氣逆,因此可以讓學生對《金匱要略》中風“正虛邪中”理論及所附經典名方在臨床上的應用情況進行分析研究。

2.2.3 讓學生課后收集《中醫內科學》病證相關的中醫經典名方 將《中醫內科學》病證相關的中醫經典名方的收集作為學生課后作業或者中期考核的內容,如布置學生針對某一《中醫內科學》病證,進行中醫經典名方的收集,包括《傷寒雜病論》的相關方證條文、或者古籍名方、案例、驗案或醫話等;也可以讓學生針對同一本古籍中所包含的典型《中醫內科學》病證相關的中醫經典名方進行匯總。

2.2.4 讓學生根據嘗試中醫學術論文的寫作 教師鼓勵和引導學生根據在教師導入或學生收集的中醫經典名方學習過程中,找到研究點,并進行文獻查閱,嘗試將其找到的問題進行論述,鍛煉中醫學術論文的寫作能力。如黃疸一節導入的秦艽散、車前子散、升麻湯等均含“秦艽”,讓學生課后從知網查閱秦艽治療黃疸的相關臨床及機理研究,指導學生獨立完成一篇學術論文。

3 評價方法

3.1 課程結束后,兩組學生均進行《中醫內科學》統一試卷期末考試。考試內容包括:客觀題(選擇題)、填空題、名詞解釋、簡答題、論述題和病案分析題6個題型,去掉缺考人員,算出平均分。

3.2 教學學期結束后收集兩組學生給予教師的評教成績,算出各班級授課教師組的平均學生評教成績。

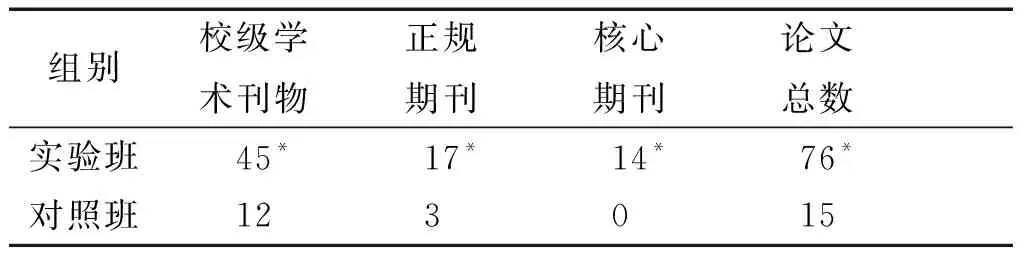

3.3 鼓勵兩組學生根據課程的內容,在本校《齊魯杏苑》、《杏花語》、《藥苑》和《教學橋》等學生主辦的校級學術刊物、正規期刊、核心期刊上發表學術論文。并在《中醫內科學》上課學期結束后一學年內,進行各類文章的統計。

4 統計學方法

5 研究結果

授課一學年結束后,對2個組的學生進行期末考試成績、各班級授課教師組的平均學生評教成績和學生在各級別刊物上以第一作者發表論文篇數的統計。客觀評價和臨床評價結果經統計學分析,試驗班在總分、客觀題、論述題、病案題及教師評教成績和發表論文篇數方面均優于對照班,差異有統計學意義(P<0.05)。見表1、表2和表3。

表1 實驗班與對照班《中醫內科學》期末成績比較表 (分,

表2 實驗班與對照班《中醫內科學》學生評教成績比較 (分,

表3 兩組課程結束后一學年學生發表論文數量(按第一作者統計)比較 (篇)

6 討論

《中醫藥法》界定中醫經典名方的標準是“至今仍廣泛應用,療效確切,具有明顯特色與優勢的古代中醫典籍所記載的方劑”[4]。主要是以《傷寒論》、《金匱要略》所載方劑為主,也包括后世方書如唐代《備急千金要方》、宋代《太平惠民和劑局方》等,其組方簡明,配伍巧妙,療效突出,在臨床上應用非常廣泛。應用中醫經典名方導入教學法,對幫助學生理解《中醫內科學》的病證和拓寬學生的中醫臨床視野和培養科研思維,提高學生辨病和辯證相結合的中醫臨床能力都具有重要的作用和意義。現就其導入應用的手段和意義進行探討。

6.1 有助于學生中醫臨證思維能力的培養 在《中醫內科學》教學中應用中醫經典名方導入法,可以加深學生對理論內容如辨證分型等知識的理解,讓學生拓展了臨床視野,讓學生在理論學習過程中學會辨病和辯證相結合的中醫臨床思維[5]。如《一得集》中用補中益氣湯治療小便不通驗案,該案例符合中醫內科學《癃閉》一節辨證論治中的“脾氣不升證”,因前醫滋陰盲補致清陽愈陷,后以補中益氣湯升清降濁取效,該病例的導入使學生對癃閉的脾氣不升證型辨證有了更深刻的理解。再如《水腫》一節中的證型分類為:陽水(風水相搏、濕毒浸淫、水濕浸漬、濕熱壅盛)及陰水(脾陽虛、腎陽虛和水瘀互結),而導入的《太平惠民和劑局方》卷八方之三白散主治小兒初患四肢及陰囊浮脹,則為膀胱蘊熱,風濕相乘者,使學生能夠理解書中所分證型,是可以并見或兼見的,以此開闊學生的中醫辨證思路和培養學生的中醫臨證思維能力。

6.2 提高學生對中醫典籍的興趣 中醫經典古籍博大精深,通過將經典中醫著作中的經典名方、驗案導入到《中醫內科學》的課堂學習和布置學生課外收集中醫經典名方,可以有效的引導培養學生主動學習中醫經典的興趣,學生認識和了解了古籍,拉近了學生和經典著作的距離,使學生能夠主動涉獵、學習各種中醫典籍,真正的去多讀古籍文獻,學懂弄通問題。激發學生對中醫經典名方的研究熱情,真正有效調動學生“學經典,想經典,用經典”的內在積極性。

6.3 有益于學生的科研思維培養 如在癃閉一節,通過導入《圣濟總錄》治產后小便不通之黃芩湯方;《玉機微義》中黃芩清肺飲治肺燥小便不通;《癃閉專輯》治療“人有小便不出,中滿作脹,口中甚渴,投以利水之藥,不應。以為膀胱之火旺也。誰知是肺氣之干燥乎。”用生肺散(生脈散加黃芩)得效的醫案,讓學生考慮癃閉之益肺生水的治法及對此三首經方中均有黃芩用法的思考,潛移默化的培養學生的科研思維能力。此外,國家中醫藥管理局會同國家藥品監督管理局制定《古代經典名方目錄(第一批)》,意味著中醫經典名方的研究與發展也成為中醫藥發展的重點領域。中醫經典名方在《中醫內科學》中的導入介紹,使師生雙方都能更直觀的學習經方的臨床應用,探索經方科研動向,不但能夠提高《中醫內科學》教學質量,而且也是培養21世紀中醫藥創新人才的有效途徑之一。

6.4 提升《中醫內科學》教師備課質量和學生對教師的認可度 《中醫內科學》教師一般都來自臨床一線,工作比較繁忙,教學相長[6],中醫經典名方導入法要求教師必須要在《中醫內科學》教學中,充分備課,每節課之前都要熟悉導入的案例、經方,并對導入的方法進行思考,找到與學生進行互動的環節,設計如何給學生找到思考研究的問題,挖掘學生對經典著作、臨床技能和科研思維培養的興趣[7]。本次研究過程,也拓展了老師的教學思路,也能激發教師自身對于學習中醫經典的興趣,提高教師的中醫臨床實踐能力,同時也使學生對病證有了更為直觀的認識和理解,能夠使學生的理論學習與臨床思維緊密銜接,培養了學生辨證論治思維方法和臨證辨證思維的能力[8],使學生對教師的信任和認可度有了明顯的提高。