數(shù)字交互技術視域下的智慧學習元認知體驗研究之一*

——共我體驗突破交互邊界

鄭海昊,劉 韜

(西安郵電大學 數(shù)字藝術學院,陜西 西安 710121)

智慧學習中的E & O(Ego & Outside,自我與外界)交互,是由數(shù)字交互技術創(chuàng)建的共同學習或個人自主適應性學習的智慧學習環(huán)境里,通過數(shù)字交互設計為學習者提供感官體驗和認知體驗,使學習者在交互行為中不由自主地與學習環(huán)境相融合,移情與他物,沉浸式地將知識的認知、活動的參與、情感的調節(jié)均通過交互體驗轉移到自我本身,實現(xiàn)物我統(tǒng)一,即“共我”。這是學習者自我體驗與外界因素交匯的地方,是通過數(shù)字交互設計可以實現(xiàn)多種交互樣式的地域。當下的智慧學習,由于數(shù)字交互的不力,導致學習者的共我感知受阻,形成E & O交互邊界。

在20世紀70年代,美國社會認知發(fā)展心理學的創(chuàng)立者、斯坦福大學教授約翰.弗拉維爾提出了一個元認知的概念,即“對認知的認知”,是學習者對自身認知活動的積極反思和認知加工過程[1]。我國心理學家認為元認知成分應該包括三個部分:元認知知識、元認知體驗和元認知技能,這種觀點被稱為元認知結構的三分法。而元認知體驗則是個體在認知活動過程中,對有關情況有所察覺和了解時而產(chǎn)生的認知與情感體驗。從時間的角度而言,它包括發(fā)生在認知活動之前、認知活動之中和認知活動之后的體驗。

被人們所熟知的“移情(Empathy)”是一個文學上的概念,是作者用以傳遞情感和引起讀者共鳴的修辭手法。心理學[2]和現(xiàn)象學[3]同樣將這樣一個概念運用到了各自的專業(yè)領域中。其中,Eisenberg對于移情的研究十分深入,且相關的研究與結論都得到了廣泛的認可[4],她對移情定義為一種由于了解或理解他人的情緒狀態(tài)或情況而產(chǎn)生的與他人的感覺或預期的感覺一樣或者相似的情感反應[5]。對于移情的組成,F(xiàn)eshbach和Kuchenbecker在1974年提出移情是由認知和情感兩部分組成的。其中認知部分是分辨和定義他人情感狀態(tài)的能力以及站在他人角度看待問題的能力;情感部分是做出情緒反應的能力。教育中對于移情的探討多集中于課堂教學中師生交互的情境中。伴隨著數(shù)字交互技術的發(fā)展,教育的傳播方式和傳播途徑都發(fā)生了巨大的變化,由此而興起的智慧學習也從單一的課堂交互演變成豐富的全媒體交互,以學習者為中心的教學理念與技術實現(xiàn)為教育的智慧化拓展了發(fā)展道路。

在智慧學習中,移情在學習者教與學的過程中與教學設計、學習內容、交互技術設置等有著緊密的聯(lián)系與重要深遠的影響。對于在智慧學習中移情作用的研究,對于充分認識學習者的心理現(xiàn)象和有效促進學習互動,有著十分積極的現(xiàn)實意義。

一、移情理論與交互移情模型

(一)移情的屬性

1.移情對于交互具有依附性

移情的產(chǎn)生并不是憑空而來的,無論是文學當中的“感時花濺淚、恨別鳥驚心”,還是心理學中認為移情的產(chǎn)生依托對于他人的理解、認知與經(jīng)驗分享,移情都產(chǎn)生于交互,或者說,移情都依附于交互。智慧學習中學習者的主體性極強,在教-學過程與學習時空、教學活動、學習活動以及學習內容以數(shù)字交互技術為媒介進行頻繁或實時的交互,移情作為學習者的心理活動隨即產(chǎn)生,而由移情產(chǎn)生的效應反饋回媒介,將會再次作用于智慧學習系統(tǒng),學習者與智慧學習系統(tǒng)通過移情效應能夠更好地提升學習效果。移情與交互不可分割,交互有助于移情,移情產(chǎn)生自交互。移情作為一種情感影響著大腦對信息的認知與加工,尤其在今天這個快節(jié)奏,被工業(yè)化、復制品大量充斥的社會,交互中產(chǎn)生的移情是不可或缺的,也是十分可貴的。

2.移情具有體驗增強性

在智慧學習中,由教育內容所引發(fā)的教-學互動是認知性的互動,而由教育體驗所引發(fā)的互動則為情感性的互動,恰好符合Feshbach和Kuchenbecker所提出的移情的兩個組成部分。移情在這個過程中,既影響著認知互動的進行,又作用于情感互動,增強了體驗的效果。比如,時下流行的運用VR全景技術進行體驗式的教學,構建模擬教學場景,不需要購買高昂的設備,那些在真實環(huán)境中無法實現(xiàn)或難以實現(xiàn)的訓練內容和場景均可在虛擬現(xiàn)實中實現(xiàn),突破傳統(tǒng)教學在時空、設備、成本、內容等方面的限制,獲取前所未有的教學體驗,帶來教學的飛躍性發(fā)展。

3.移情具有情緒階段性

通過移情效應學習者會產(chǎn)生相應的情緒,且能夠與學習過程的階段匹配。2002年,Gross提出情緒調節(jié)過程模型,該模型將情緒的發(fā)生與影響分為五個階段,分別為情景選擇(Situation Selection)、情景修正(Situation Modification)、注意分配(Attentional Deployment)、認知改變(Cognitive Change)、反應調整(Response Modulation)[6]。根據(jù)這個模型,也能夠對移情在智慧學習的教—學交互過程中的發(fā)生與影響進行分階,即媒介選擇、自我匹配、注意分配、認知改變、情緒調整。媒介選擇即指當學習者初遇某次教學時,通過與其形成交互的媒介所產(chǎn)生了一定的指向性的移情,從而告知自身是否對該種媒介下的教學感興趣。自我匹配指學習者面對學習過程時對自身的初步控制,用移情的方式讓自己與整個教學環(huán)境匹配,努力跟上教學的節(jié)奏。注意分配指學習者面對智慧學習中多種交互形式傳遞的學習內容只關注某一或某些信息。包括通過移情于特定的教學內容,或者移情于下一個教學任務。認知改變即指通過移情來內化新接觸到的知識,重新認知自我與世界。情緒調整指移情被激發(fā)后可能會產(chǎn)生各種反應趨勢,學習者應及時降低某些消極趨勢的反應。

(二)交互移情的類別

在智慧學習中,各種交互途徑、方式與內容與學習者產(chǎn)生了交互,而交互又刺激學習者產(chǎn)生了移情。對在這種情境下所生成的移情進行分類有利于智慧學習的研究與開發(fā)者更加關注到“以人為中心”的教育內核,從而通過技術手段更好地實現(xiàn)學習效果。

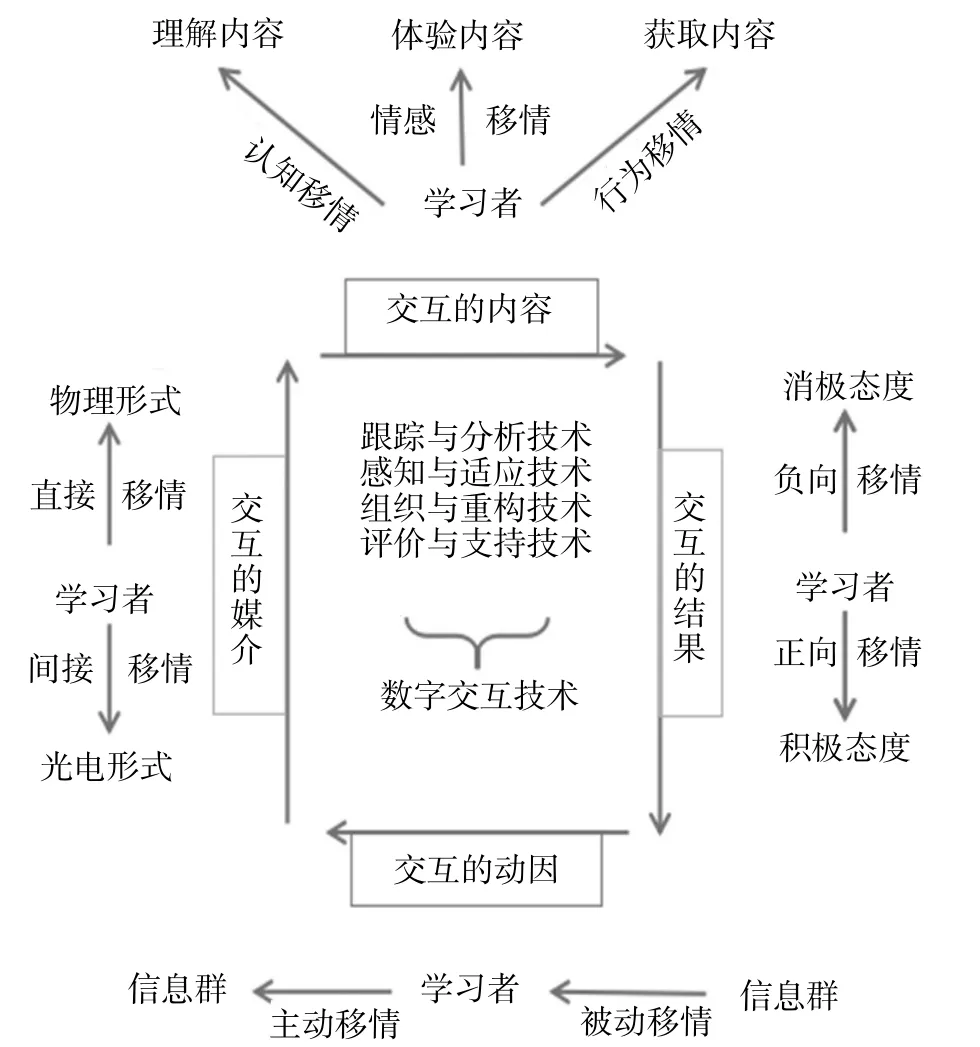

根據(jù)交互的動因、交互的媒介、交互的內容、交互的結果等四個教—學過程對交互移情進行分類,如下表所示。

根據(jù)智慧學習中教—學過程對交互移情分類表

(三)交互移情模型的構建

根據(jù)上述對移情的內涵梳理與類別劃分,可以構建智慧學習中學習者因交互所產(chǎn)生的移情模型,如圖1所示。學習者在交互的過程中感受到了一個閉合環(huán)路,從交互的動因激發(fā)開始,通過交互媒介的選擇,在交互中獲取學習內容,再得到交互的結果,之后通過交互結果再來激發(fā)交互的動因。這樣循環(huán)產(chǎn)生相互影響,循序漸進的智慧學習環(huán)。在這個環(huán)路中,學習者分階段產(chǎn)生不同層次、不同屬性、不同類型的移情。

圖1 數(shù)字交互技術引導下的交互移情模型

通過該模型的構建,能夠清晰地觀察到移情與交互之間的關系,即移情產(chǎn)生自交互,交互為移情提供了場所,同時助力移情的增強。

二、移情模型與元認知體驗的關系模型

(一)移情作為元認知體驗的本質

1. 元認知體驗的感性與直接性

在智慧學習的研究中,對于“體驗”的關注由來已久,因為體驗是學習者與學習內容之間的橋梁,也是一種過程的存在。德國哲學家漢斯-格奧爾格·伽達默爾(Hans-Georg Gadamer,1900-2002)曾認為“體驗是從經(jīng)歷轉化而來的”,而經(jīng)歷是與生活、生命緊密相連的,也就是說,“體驗”也繼承了“經(jīng)歷”的屬性。然而,當下的智慧學習仍處于初級階段,沒有很好地將“體驗”的預設與生成設置于教學活動中,而多囿于知識認知層面的灌輸,如目前大量的MOOC多以視頻教學的方式實現(xiàn)知識的傳遞,但并沒有太多的技術手段強化“體驗”的刺激[7]。所以,教育的目的更趨向于“認知的正確性”,而非“體驗的愉悅性”。智慧學習的目的除了傳達理性的、抽象的認知概念,更應該借助數(shù)字交互技術實現(xiàn)感性的、直接的元認知體驗,即感受自我、認可自我、激勵自我的體驗。

葉朗在《美學原理》中分析說:“美感”(審美體驗)是與人的生命和人生緊密相連的,而認識則可以脫離人的生命和人生而孤立地把事物作為物質世界(對象世界)來研究。美感(審美體驗)是直接性(感性),是當下、直接的經(jīng)驗,而認識則要盡快脫離直接性(感性),以便進入抽象的概念世界。美感(審美體驗)是瞬間的直覺,在直覺中得到的是一種整體性(世界萬物的活生生的整體),而認識則是邏輯思維,在邏輯思維中把事物的整體進行了分割。美感(審美體驗)創(chuàng)造一個充滿意蘊的感性世界(意象世界),而認識則追求一個抽象的概念體系[8]。這里所說的美感或審美體驗當然也包含人認知自身認知的體驗,學習過程同樣是一種審美過程,學習同樣能夠帶給人美感、快感。因此,元認知體驗也是感性的,直接性的,它區(qū)別于學習中產(chǎn)生的其他類型的理性認知,是能夠促進學習者完成知識認知與自我認知的催化劑。

2.體驗的本質是移情

智慧學習作為一種由數(shù)字交互技術深度介入的教育模式需要重新審視學習者在學習過程中所相伴產(chǎn)生的體驗,因為這種體驗的實質就是“移情”。智慧學習活動的預設與生成無法與這種體驗分離,即在教育過程中如若沒有移情,就不會產(chǎn)生對自我認知的調試,也無法獲得學習的經(jīng)驗。在智慧學習中,通過移情可以使人—機交互變得具有意義。

對于“移情作用”的探討,中外的哲學家都進行過大量的論述。德國的勞伯特·費肖爾(Friedrich Theodor Vischer,1807-1887)是第一位提出“移情作用”的哲學家,他認為一切活動都或多或少涉及外射作用,外射的不是感覺就是情感,感覺分為“前向感覺”“后隨感覺”和“移入感覺”三個等級,而“移入感覺”就是“移情”,是“物我”互聯(lián)時發(fā)生的體驗,是審美活動的最完滿階段。中國美學大師朱光潛認為,移情就是“在審美觀照時由物我兩忘進入到物我同一的境界”,即“把原來沒有生命的東西看成有生命的東西”“把自己的情感轉移到外物上去,仿佛覺得外物也有同樣的情感,這是一個極普遍的經(jīng)驗”。這個詮釋與智慧學習中移情的產(chǎn)生與作用十分吻合,元認知體驗的本質即為移情,且是存在于智慧學習交互過程中最為普遍的心理現(xiàn)象。

(二)移情模型與元認知體驗的內在關系模型

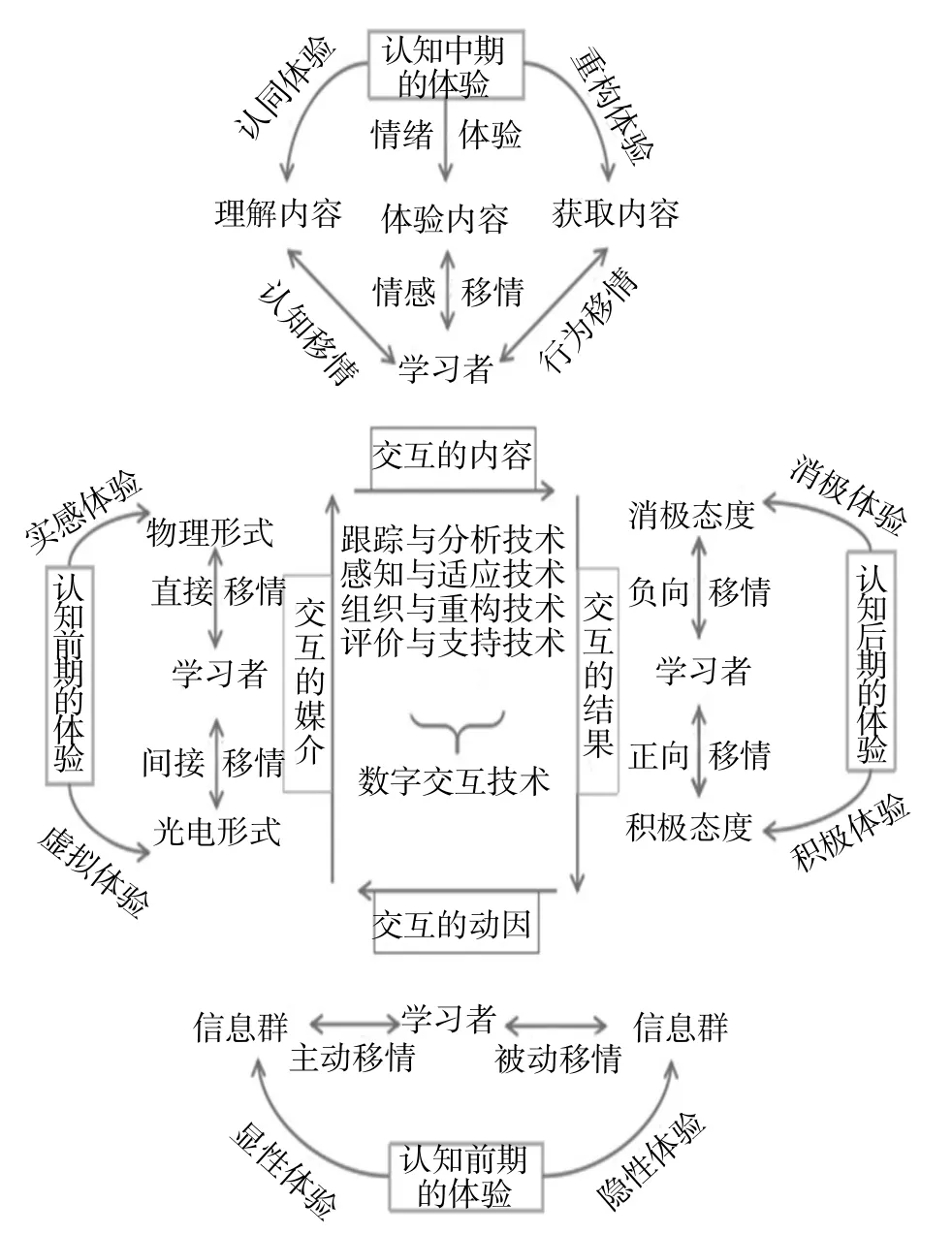

元認知體驗及與體驗相關的行為對移情作用有增強的效果。這些在教—學交互過程中產(chǎn)生的元認知體驗分為前期、中期、后期三個環(huán)節(jié),與交互移情模型中的四個層次相互對應(如圖2所示)。第一環(huán)節(jié)是認知前期的體驗,與交互動因層次相對。通過顯性體驗與隱性體驗分別增強了學習者的主動移情與被動移情。第二環(huán)節(jié)是認知中期的體驗,與交互媒介、交互內容層次相對。在交互媒介階段,通過實感體驗和虛擬體驗分別增強學習者的直接移情和間接移情。在交互內容階段,通過認同體驗、情緒體驗和重構體驗分別增強學習者的認知移情、情感移情、行為移情。第三環(huán)節(jié)是認知后期的體驗,與交互結果層次相對。在交互結果階段,通過積極體驗和消極體驗分別增強學習者的正向移情和負向移情。

圖2 元認知體驗與移情內在關系示意圖

三、E & O交互邊界與閾下意識

E & O交互邊界的產(chǎn)生源自學習者對智慧學習環(huán)境植入的有意識,對智慧學習過程的格外關注。學習者無法與智慧學習環(huán)境融為一體,無法與智慧學習中的設置產(chǎn)生和諧的共鳴,無法在閾下意識的作用下完成學習,因此,難以實現(xiàn)“忘我”的狀態(tài),不能沉浸其中,感知共我體驗。故而,智慧學習中的數(shù)字交互應從有意識地引導學習者閾下意識的角度出發(fā)進行設計。

(一)閾下意識的內涵

所謂“閾下意識”即為無意識,卡爾·榮格在《原型與集體無意識》一文中寫道:“我把無意識定義為所有那些未被意識到的心理現(xiàn)象的總和。這些心理內容可以恰當?shù)胤Q之為‘閾下的’——如果我們假定每一種心理內容都必須具有一定的能量值才能被意識到的話。一種意識內容的能量值越是變低,它就越是容易消失在閾下。可見,無意識是所有那些失落的記憶、所有那些仍然微弱得不足以被意識到的心理內容的收容所”[9]。但本文對“閾下意識”的探討并不采用心理學上對于“無意識”的嚴苛角度,而是相對自在的一種定位,它既包括潛意識、下意識,也包括后知后覺等與無意識相關的意識與感知形態(tài)。

(二)閾下意識的設計應用

日本知名的藝術產(chǎn)品設計是深澤直人(Naoto Fukasawa),將“閾下意識”理論應用到自己的產(chǎn)品設計中,他將這種設計理念稱之為“無意識設計”(Without Thought),并獲得了很好的交互效果[10]。圖3左側這張將牛奶盒放在扶手欄桿上的生活實例,深澤直人也多次把這個分享在他的書中或者演講中。當人們下意識地將一個牛奶盒放在欄桿上,而這個欄桿和牛奶盒的底部又是那么的貼合,好像就是為這個牛奶盒提前準備的一樣,深澤直人就把這種無意識的交互關系概括為“剛剛好”。駕駛車輛的司機經(jīng)常把胳膊放在窗外(如圖3所示),也正是車窗的位置和高度“剛剛好”可以和人的手臂進行這種肢體交互。正是這種無意識,為交互設計提供了一種全新的思路,而滿足這種對于無意識的需求,就能抓住用戶的最佳體驗點。深澤直人在這個領域進行了大量的嘗試,圖3右側就是他為使用雨傘的人設計的可以輔助提袋的雨傘把手。下雨時,很多人收起傘躲雨,而手中的購物袋恰好能夠由支撐在地上的傘把幫忙固定。這個動作是大多數(shù)人都做過的,但是圓滑且有弧度的傘把手很難把購物袋固定住,一個小小的凹陷,體現(xiàn)出來的是對于交互體驗的認可,可以稱得上是心理專家。

圖3 深澤直人的設計

四、可供性交互設計實現(xiàn)共我體驗

(一) 可供性的內涵

1. 可供性的提出

James J. Gibson是20世紀最重要的認知心理學家之一,他的生態(tài)學式視知覺論和直接知覺為認知心理學開辟了新的領地。Affordance(可供性)是Gibson于1979年創(chuàng)造的詞語,并將其定義為環(huán)境中各種行為的可能性[11]。1988年,Don Norman在《設計心理學》(The Design of Everyday Things)一書中又提出了“感知功能可供性”(Perceived Affordance),并在此限定可供性概念的范圍[12]。無論是現(xiàn)實生活還是虛擬世界中,如果想讓用戶使用一個物體或者功能,就應該保證能夠讓他們輕易地察覺并理解它是什么,并且明白應該怎么用。比如,當人們想推開窗戶時,就會不由自主地尋找能夠推開窗戶的把手或者其他工具。

對于“可供性”的更多理解已經(jīng)在設計領域中獲得用戶一致的好評。深澤直人從“超常規(guī)”的角度進行設計,這些設計很簡單,甚至并不需要什么高科技,但是簡單并不意味著不優(yōu)秀,這種簡單卻實用的設計是一種符合大多數(shù)人自然狀態(tài)的功能呈現(xiàn)。“可供性”在藝術設計領域的應用逐漸被人機界面交互領域(HMI)所認可,1990年由Rasmussen和Vicente首次提出了“生態(tài)人機界面設計(Ecological Interface Design,EID)的設計原則”,在復雜的社會技術系統(tǒng)中構建了人機界面交互設計的理論體系。生態(tài)人機界面的設計在國外雖然多停留在實驗室階段,但已經(jīng)應用到很多領域,比如航空運輸、網(wǎng)絡管理、醫(yī)學診斷等;國內對其應用并沒有很好地開展。

2.可供性的直接性

對于交互設計而言,從心理學角度出發(fā)進行探討的主要是間接知覺論,也是被大多數(shù)學者認可的認識論,比如結構主義或格式塔之類。而 Gibson所提出的可供性則屬于另外一種以視覺刺激為源頭的直接知覺論的核心觀點。直接知覺與間接知覺之間最大的分界線即為知覺的產(chǎn)生是源自外部(環(huán)境),還是內部(自身)。對于間接知覺論而言,知覺的產(chǎn)生源自人的大腦對通過視網(wǎng)膜接收到的信息的處理與加工,即人自身的參與是認知產(chǎn)生的必要條件;對于直接知覺論而言,知覺的產(chǎn)生并沒有這么復雜,它似乎就是人與生俱來的一種應激反應,感知者不需要對于信息的輸入進行任何的處理與加工,就那么自然而然地產(chǎn)生了知覺。一個比較生動的例子——視錯的產(chǎn)生。這個現(xiàn)象對于間接知覺論者而言是一個認知心理學的問題,但對于直接知覺論者來說,卻是一個再自然不過的事實,即只要觀察者是運動的、自由的,就可能會產(chǎn)生視錯。

Gibson 對于可供性的研究將直接知覺論帶入了一個全新的領域,從傳統(tǒng)的認知心理中剝離開來,脫離了科學實驗的證明,將人的自我屬性提升到了一種真理的高度。正如蓋弗所說的:直接知覺論觀點的優(yōu)勢在于“它或許能夠為人造物提供與之相關聯(lián)的理想即時行為的清晰設計思路”[13]。雖然這種理論在很多學科中仍然存在爭議,但是它所帶來的關于人的認知體驗的思考對于交互設計而言卻是十分有效的。而作為交互設計的重要原則,智慧學習的交互設計中也同樣需要考慮到學習者的交互可供性,重點在拓展學習者當下的感知邊界,將其核心思想應當運用到提升學習者潛意識滿意度的元認知體驗中。

3.可供性的類型

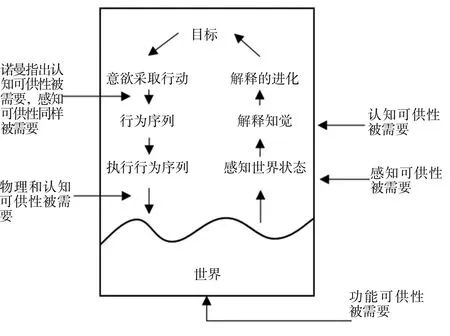

對于可供性的分類有很多種,從設計意圖的傳達情況來看分為正確的可供性、錯誤的可供性[14];從用戶參與交互的程度來看分為潛在的可供性、現(xiàn)實的可供性[15];從感知主體的性質來看分為個體的可供性、群體的可供性;從感知信息的能力來看分為可被感知的可供性、隱藏的可供性、錯誤的可供性;從信息的內涵來看分為信息中的可供性、表達中的可供性[16];從可供性的驅動行為方式來看分為主動可供性、被動可供性;從可供性在交互過程中的重要程度來看分為主要的可供性、次要的可供性;從用戶的交互層次來看分為認知的可供性、物理的可供性、感知的可供性、功能的可供性[17]。可供性四種類型在諾曼行為階段模型中的映射如圖4所示。

圖4 可供性四種類型在諾曼行為階段模型中的映射

智慧學習中交互對于學習者元認知體驗的影響可以選用哈特森對可供性的劃分進行探討。此種可供性的類型對應沉浸(共我)模型中的四個交互過程,能夠幫助學習者突破E & O交互邊界。

(二)共我體驗突破E & O邊界

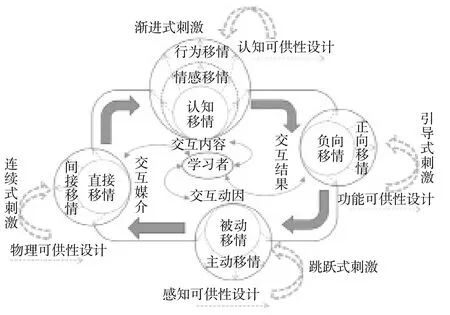

1.感知可供性

感知可供性是引導學習者被動或主動接受智慧學習進行認知體驗的交互設計類型。學習者在進行智慧學習之前,要通過一定的方式(或者被推薦、被要求,或者自己搜索、或巧遇)形成學習的欲望,通過感知可供性設計將與學習者相關的信息群進行重新包裝,打通學習者與信息之間的脈絡,讓信息變得易于被感知,并能夠快速地與學習者的感官建立鏈接,使學習者從隱性移情轉為顯性移情,由隱性體驗的不知不覺轉向顯性體驗的精神渴求,從而影響其元認知體驗。在這一層次上應注重交互設計的辨識度,實現(xiàn)閾下意識的跳躍式刺激。

2.物理可供性

物理可供性是通過數(shù)字媒介對學習者進行直接或間接刺激使其產(chǎn)生認知的交互設計類型。與智慧媒介的接觸才能刺激學習者的元認知體驗,根據(jù)智慧媒介可提供的物理形式與光電形式,能夠觸發(fā)學習者的直接移情與間接移情,獲得實體體驗與虛擬體驗,進而影響其元認知體驗。在這一層次上的交互可供性設計,應注重簡易化,實現(xiàn)一種閾下意識的連續(xù)式的刺激。

3.認知可供性

認知可供性是促進學習者對學習內容進行由淺及深的層次化認知的交互設計類型。學習者在與學習內容進行交互時,會形成從理解內容到體驗內容,再到獲取內容的認知過程,可供性設計將輔助學習者能夠清晰地了解學習內容,并帶動學習者對學習內容由淺入深地產(chǎn)生認知移情、情感移情、行為移情,進而催生出認同體驗、情緒體驗和重構體驗,從而影響其元認知體驗。在這一層次上的交互可供性設計,應注重邏輯性,實現(xiàn)一種閾下意識的漸進式刺激。

4.功能可供性

功能可供性是誘發(fā)學習者積極看待交互結果(即智慧學習的目標,或者交互設計的意義所在),從負向認知轉向正向認知的交互設計類型。學習者對于學習結果的認知是十分重要的,如何將學習結果告知給學習者是一個十分關鍵的問題。恰當?shù)慕换ピO計能夠使學習者在知曉成績不佳時產(chǎn)生的消極情緒得以釋放,轉而由積極情緒來替代,因此,從負向移情轉變?yōu)檎蛞魄榈倪^程亟需由功能可供性的交互設計來實現(xiàn)。在這一層次上的交互設計,應注重情緒引導性,實現(xiàn)一種閾下意識的引導式刺激。智慧學習交互可供性設計思維導圖如圖5所示。

圖5 智慧學習交互可供性設計思維導圖

五、可供性交互設計對學習者實現(xiàn)共我體驗的影響實證

可供性交互設計是一個范圍十分廣泛的領域,設計中離不開數(shù)字交互技術的支持,技術中需要體現(xiàn)可供性的原則。在智慧學習中,可供性交互設計對于移情產(chǎn)生的情境營造是不可或缺的,即共我體驗與可供性交互設計息息相關。沉浸式3D設計作為數(shù)字交互設計的第三階段,能夠很好地融入到可供性設計中,為智慧學習帶來體驗滲透力強的新資源、新工具、新環(huán)境、新平臺和新范式[18]。

3D技術在視知覺的顯示方面,能夠很好地為學習者打造身臨其境的情境,這種突破時間、空間的立體化感知為移情提供最佳的交互體驗途徑。與此相關的智慧學習設計已經(jīng)在世界教育范圍內引起了普遍的關注,大量的解決方案、培訓項目、體驗性試驗在國內外的高校、中小學,甚至社會公共服務中逐步推進,比如美國的德州儀器(Texas Instruments,簡稱TI)公司的“3D投影機領航項目”已經(jīng)在美國許多州、學區(qū)、學校得到了應用;美國的InfiniteZ公司推出的3D全息投影產(chǎn)品ZSpace也進駐在美國的部分高校。

首先,國內外大量的高校已經(jīng)開展3D硬件設施的構建。阿卜杜拉國王科技大學(KAUST)的3D立體顯示數(shù)字化實驗室、印第安納大學(Indiana University)的可視化實驗室、新加坡國家大學的3D校園全監(jiān)控、美國Ocoee中學的3D教室等。在國內,全息投影技術、裸眼3D技術、Kinect技術等在智慧學習中發(fā)揮著重要的作用。比如蘭州四中的3D教室,通過數(shù)字投影系統(tǒng)和聲光電的結合提升了學習的參與度[19];河北工程大學附屬學校的“3D教育示范基地”,用3D技術與設計營造沉浸氛圍[20];湖州職業(yè)技術學院的3D影視仿真數(shù)字學習平臺,提供了一種全新的體驗式、創(chuàng)新型、交互式、實踐型教學模式[21];西溪中學的航天動力研究室,使用3D打印和激光雕刻機的技術支撐,打造創(chuàng)新課堂等等。

其次,3D虛擬現(xiàn)實設計已經(jīng)實現(xiàn)了情境模擬。目前,北京大學、浙江大學、北京四中、上海交通大學等學校開發(fā)了虛擬校園;北京師范大學、北京林業(yè)大學等開發(fā)了3D虛擬數(shù)字圖書館;中國科學技術大學開發(fā)了一系列物理虛擬互動實驗;美國明尼蘇達大學的交互式計算機圖形實驗室;新加坡的Web3D虛擬校園與虛擬課堂等實現(xiàn)了情景化學習。一時間,大量的3D數(shù)字仿真模擬教學系統(tǒng)、Quest3D虛擬測繪實驗室、X3D虛擬網(wǎng)絡平臺、CLO3D虛擬人體、Cult3D虛擬產(chǎn)品展示、合作虛擬場景[22]等研究與實施逐漸盛行。

第三,3D交互設計能夠提高學習體驗和學習效果。根據(jù)國際研究機構主任Anne Bamford教授的對比性研究,發(fā)現(xiàn)將3D技術設計在教學環(huán)節(jié)中能夠為學習者帶來意想不到的良好體驗和優(yōu)質的學習效果。在他的《教育中的3D白皮書》(The 3D in Education White Paper)一文中,肯定了3D為學習者提供了更加便于體驗和理解的可視化和肌肉運動知覺形式,滿足了更喜歡通過觀察和實操完成知識獲取的85%的學習者。實驗表明,33%的學生能夠完全沉浸在3D打造的虛幻世界中,能夠實現(xiàn)注意力的高度集中。通過同期群的前期測試和后期測試,使用3D的教學過程可以使86%的學生普遍提高成績,而去掉3D呈現(xiàn)的相同教學內容,僅使52%的學習提高成績。同時,在運用了3D交互設計教學后的老師中,100%認為在課堂中使用3D交互設計更能吸引學生的注意力,70%的老師特別指出學生的學習行為在3D體驗的引導下有了大幅度的提升[23]。2012年,工業(yè)和學術應用學會聯(lián)合香港理工大學、香港科技大學、香港城市大學對香港小學進行了3D裸眼教學效果的評估研究。研究認為,對于當下被視為“數(shù)字土著”的學生而言,“通過3D多媒體內容”可以“吸引學生的注意力”,“通過使物體更加真實從而為學生提供相對真實的體驗”,并且“能夠更好的回憶起課堂上的一些深度信息”[24]。因此,諸如3D、虛擬現(xiàn)實等數(shù)字交互設計的使用能夠十分形象地模擬情境[25],具有強烈的代入感,使得學習者產(chǎn)生移情效果,感受到了“物我統(tǒng)一”的“共我”體驗。

六、結束語

本文從Eisenberg的移情理論出發(fā),結合智慧學習教—學過程中數(shù)字交互技術的實現(xiàn),建構出了交互移情模型,并將其與元認知體驗相融合,構建了移情模型與元認知體驗的內在關系模型,以此挖掘出智慧學習數(shù)字交互技術的支撐下看待學習者元認知體驗的新角度。根據(jù)本文所提出的E & O交互邊界及突破邊界的設計策略研究,使得學習者體驗到感性可供性、物理可供性、認知可供性和功能可供性,刺激學習者產(chǎn)生移情,激發(fā)了元認知體驗,感受到“共我”的狀態(tài),突破了E & O邊界,實現(xiàn)智慧學習的有效性。