內地西藏班民族文化融入的現狀調查和分析

曹 紅,游 暢

(湖南民族職業學院初等教育學院,湖南 岳陽 414000)

文化融入是指社會成員在新的社會環境中遭遇異質文化之后歷經不適、震驚,在異質文化與本原文化之間進行調試、適應,并有機地內化異質文化,最終能適應新的社會環境的過程[1]。我國是一個多民族的國家,藏族文化作為我國多元文化中的一個分支,極具非常深刻的底蘊和內涵。隨著科技的發展,社會的進步,區域間的交流與聯系也隨之日益密切,隨著高等教育的普及,越來越多的西藏學生進入到內地來繼續深造。內地西藏班是是黨中央、國務院實施西部大開發戰略,加快培養優秀少數民族人才,加快區域經濟發展和社會進步,增強民族團結,維護國家穩定的一項重要戰略部署。國家開設內地西藏班,對推進西藏經濟社會跨越式發展、促進我國各民族的緊密團結和國家的長治久安具有重大的現實意義。民族院校是很多內地西藏學生學習和生活的重要場所,它是民族文化得以碰撞、傳承、發展和不斷豐富的場域。相關研究表明,在高校中少數民族的文化融入存在差異性,且存在民族文化融合互動不足等問題[2],為此對內地西藏班學生的民族融入現狀的考察有利于學校采取行之有效的措施加強民族文化的融合,以促進民族院校多元民族文化的共生共榮共贏和保證民族院校的繁榮、團結、和諧和國家的安全穩定發展。

一 研究方法

(一)研究對象

在湖南民族職業學院的西藏幼師班三個年級中抽取180名學生,進行開放式問卷調查后,發放180份調查問卷,收回有效問卷176份,問卷有效率為97.77%,被試年齡在15—19歲之間,樣本構成見表1。

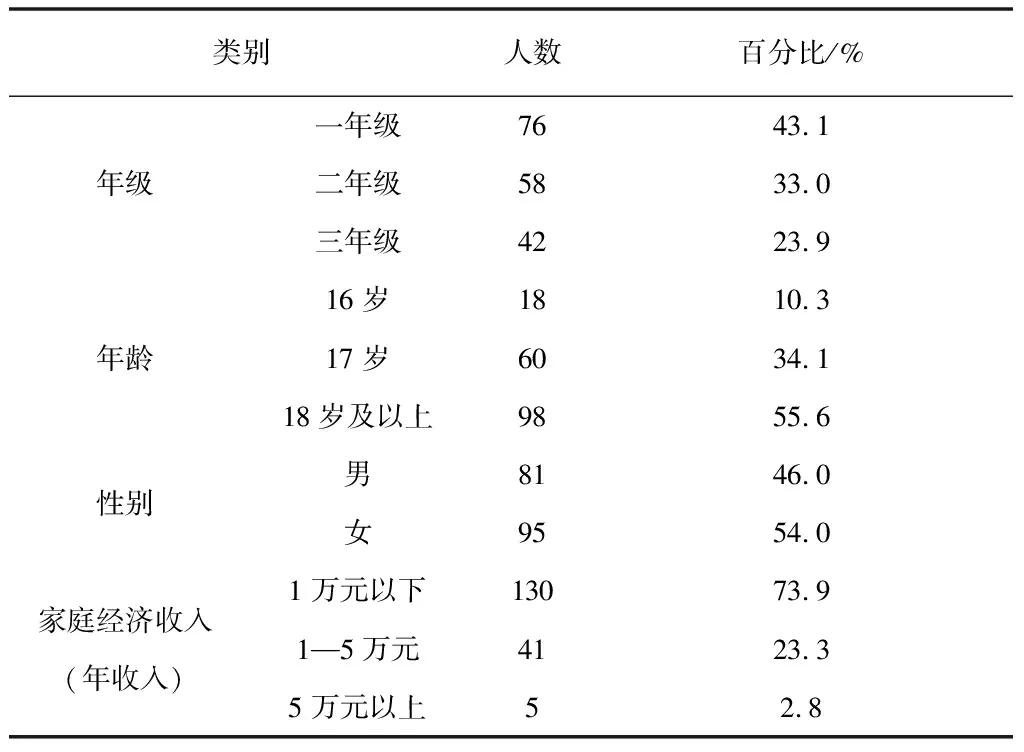

表1 樣本構成的基本情況

(二)研究工具

根據研究目的采用了自制的開放式問卷調查與調查問卷。開放式問卷調查共四個項目,分別為:(1)你能否適應學校的環境?如果不適應,最大的困難是什么?(2)你是否愿意擴大交際圈,通過什么樣的方式?(3)你在學校愿意參加什么樣的活動?(4)你在校外參加過什么樣的兼職活動?調查問卷包括了兩個部分的內容,第一部分為調查對象的人口學變量,包括年級、年齡、性別、父母的文化程度、家庭的經濟收入構成。第二部分為文化融入問卷,根據李靦的《融入的故事——少數民族大學生文化適應研究》和趙桑晴的《多元文化背景下民族地區青少年心理和諧及教育對策研究》中的問卷,結合湖南民族職業學院內地西藏班學生的實際特點編制了這份問卷,共23道題,分為3個維度:生活習慣(4個)、人際交往(10)、活動參與(9)。

(三)研究目的

本調查研究旨在了解內地西藏班民族文化適應的總體現狀;了解人口學變量與民族文化適應的相關性,發現民族文化融入中的影響因素。

(四)研究假設

內地西藏班的民族融入進程隨著年級、年齡、父母的文化程度的不同而呈現出顯著差異。

二 結果

本次數據的錄入和統計均使用軟件SPSS19.0,通過單因素方差分析與獨立樣本T檢驗對人口學變量(如年齡、年級、性別、父母文化程度與家庭經濟收入)與文化融入現狀(生活習慣、人際交往、活動參與)進行了分析處理,并采用中文詞頻分析軟件Rost Wordparser分析開放式問卷中的關鍵詞。

(一)詞頻分析結果

采用Rost Wordparser分析開放式問卷中四個項目的關鍵字,結果如下:

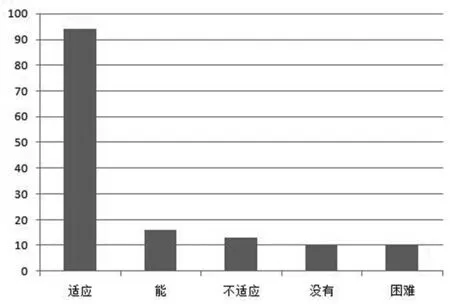

第一個項目(“你能否適應學校的環境?如果不適應,最大的困難是什么?”)的結果發現,“適應”“能”“不適應”“沒有”“困難”等詞出現的頻率較高(見圖1),其中“適應”一詞出現的頻率高達53.41%。通過對文本的詳細解讀,發現一部分學生表示自己不能適應學校環境,并寫明了原因,主要為經濟困難、氣候不適應、飲食不習慣與普通話的問題。

圖1 開放式問卷第一個項目詞頻分析結果

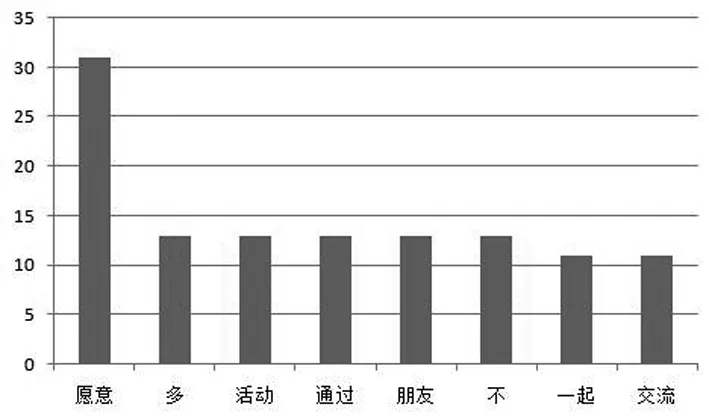

第二個項目(“你是否愿意擴大交際圈,通過什么樣的方式?”)的結果發現,“愿意”“活動”“朋友”“不”“交流”等詞出現的頻率較高(見圖2),其中“愿意”一詞出現的頻率最高,達到17.61%。通過對文本的詳細解讀,發現大部分學生都愿意擴大交際圈,并愿意通過社交軟件、社團活動等方式來擴大交際圈。

圖2 開放式問卷第二個項目詞頻分析結果

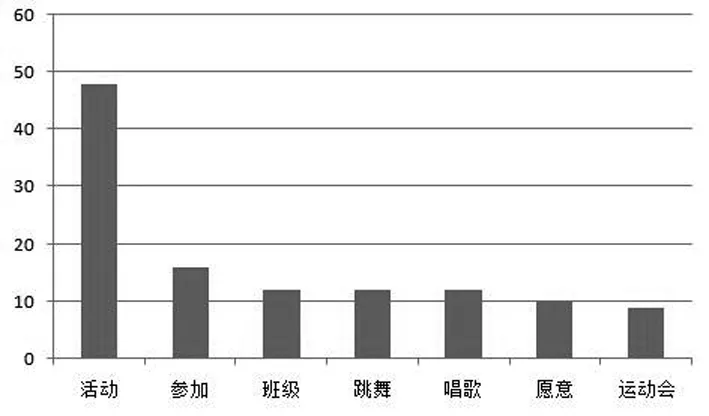

第三個項目“你在學校愿意參加什么樣的活動?”的結果發現,“活動”“參加”“班級”“跳舞”“唱歌”“愿意”“運動會”等詞出現的頻率較高(見圖3),其中“班級”“跳舞”與“唱歌”出現的頻率均為6.82%,“運動會”出現的頻率為5.11%。通過對文本的詳細解讀,發現大部分學生愿意參加學校活動,且參加的活動主要為班級活動、文藝活動與運動會。

圖3 開放式問卷第三個項目詞頻分析結果

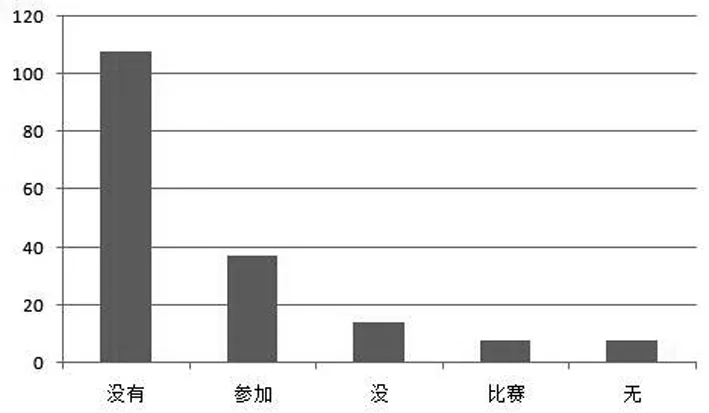

第四個項目“你在校外參加過什么樣的兼職活動?”的結果發現,“沒有”“沒”“無”等詞出現的頻率較高(見圖4),其中“沒有”一詞頻率高達61.36%,以及“沒”“無”兩詞出現的頻率分別為7.95%與4.55%,這三個詞都表示同一個意思,由此表明,絕大多數同學都沒有參加過校外兼職活動。

圖4 開放式問卷第四個項目詞頻分析結果

(二)人口學變量的差異分析結果

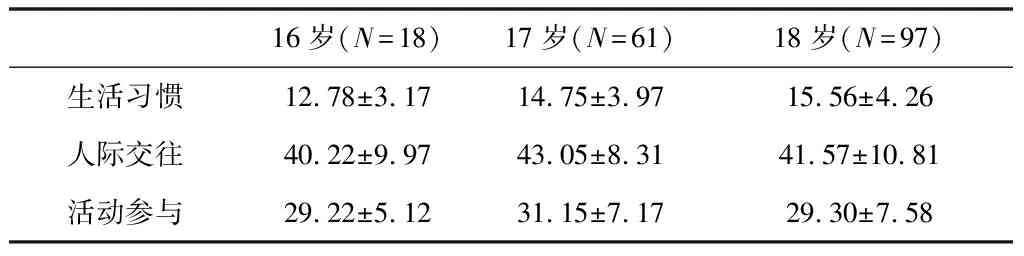

1.年齡變量結果。單因素方差分析的結果表明,年齡變量在人際關系與社團活動兩個維度上差異不顯著,僅在生活習慣上差異顯著,F(2,173)= 3.714 ,p < 0.05,同時,通過LSD多重比較分析可知,16歲與18歲的學生在生活習慣上差異非常顯著(p < 0.01),且18歲學生的得分顯著高于16歲學生(見表2)。

表2 年齡變量對民族融合現狀各維度的方差分析結果(M ± SD)

2.年級變量結果。單因素方差分析的結果表明,年級變量在生活習慣與社團活動上差異不顯著,在人際關系上的差異邊緣顯著,F(2,173)=2.819 ,p = 0.062。

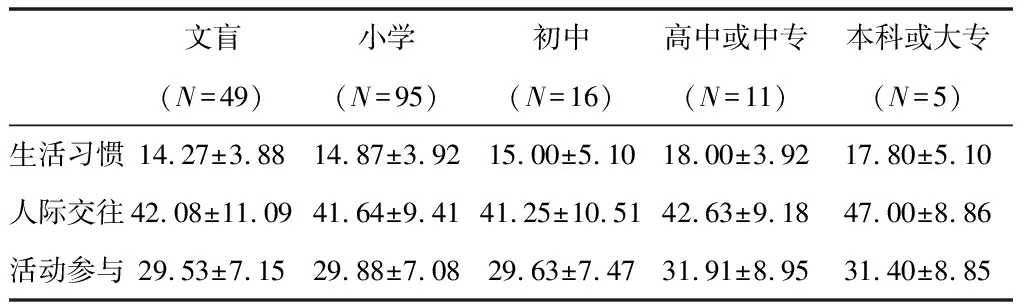

3.父母文化程度變量結果。單因素方差分析的結果表明,父母文化程度變量在生活習慣上差異顯著,F(2,173)= 2.525 ,p < 0.05,在另外兩個維度上差異不顯著。通過LSD多重比較分析可知(見表3),在生活習慣上,父母文化程度為文盲的學生與父母文化程度為高中或大專的學生差異非常顯著(p < 0.01),且前者的得分顯著低于后者。除此之外,父母文化程度為小學的學生與父母文化程度為高中或大專的學生差異顯著(p < 0.05),且前者得分顯著小于后者。

表3 父母文化程度變量對民族融合現狀各維度的方差分析結果(M ± SD)

注:該變量表示的是父母兩人中的最高文化程度

4.家庭經濟收入變量結果。通過單因素方差分析可知,該變量在生活習慣、人際交往與活動參與三個維度上差異均不顯著。

5.性別變量結果。通過獨立樣本T檢驗可知,性別在生活習慣、人際交往與活動參與三個維度上差異均不顯著。

三 討論

(一)內地西藏班民族文化融入水平較高,但仍存在差異性

我國是統一的多民族國家,民族眾多而文化各不相同。相關研究表明,我國在少數民族文化融入上仍存在許多問題,如在對烏魯木齊維吾爾族流動人口文化融入的調查研究中發現,即使在城市中生活多年,許多維吾爾族人在城市文化、異質文化面前仍表現不適應[3]。張琴琴對解放后在北京工作、定居的藏族知識分子進行了調查研究,發現藏族知識分子融入主流社會的過程中,亦面臨了多種挑戰,如地理環境的變遷、文化差異帶來的挑戰等[4]。

在前人研究的基礎上,本研究對內地高校西藏班的少數民族進行了民族文化融合的現狀調查,研究結果表明:在學校環境的適應上,大部分內地西藏班的學生能適應學校的環境,而不能適應學校環境的學生,認為主要原因為經濟困難、氣候不適應、飲食不習慣與普通話的問題;在與同伴的交際方式上,部分學生表示愿意擴大交際圈,并且愿意通過社交軟件、社團活動等方式來擴大交際圈;在學校活動的參與上,大部分學生愿意參加學校活動,且參加的活動主要為班級活動、文藝活動與運動會;在校外兼職上,絕大多數同學表示自己不曾參與過校外兼職活動。該研究結果與前人的調查結果有一些異同,相同之處在于,仍然會有部分學生不適應學校環境,主要體現在地理環境的變遷所引起的一些水土不服,如不適應氣候與飲食等,并且很少參與校園以外的社會活動,如校外兼職。而與前人研究不一致的是,大部分學生表示自己適應學校環境,主觀上愿意參與學校活動,并愿意以各種方式多交朋友,這表明內地西藏班的學生在主觀上對于主流文化的認知偏見有所減少,文化融入水平較高。即使如此,仍存在部分學生不適應學校環境、不愿意參與學校活動等問題,這反映了內地西藏班學生民族文化融入仍存在差異性。

(二)人口學變量對內地西藏班文化融入的重要影響

周端云在對內地西藏幼師生進行主體文化適應現狀調查時發現,年齡、年級以及母親文化程度等人口學變量對內地西藏生的主體文化適應水平有所影響[5]。在陳芳園的研究中,穆斯林聚居于蘭州市的主要目的是增加經濟收入,并認為經濟融入是穆斯林融入的關鍵[6],這表明經濟因素在對異質文化的融入過程中可能有著重要作用。因此,在前人研究的基礎上,本研究探討年齡、年級、父母最高文化水平以及家庭經濟收入等人口學因素對文化融入的影響。

研究結果表明,首先,年齡對西藏生文化融入存在影響,年齡越大則文化融入水平越高,其中16歲學生與18歲學生差異最大,這可能由于18歲學生已經成年,身心方面趨于成熟,并且已經熟悉了學校環境,比起剛入學的學生而言,適應能力更強,因此文化融入水平更高。其次,父母間最高文化水平越高,則孩子的文化融入水平越高,這表明家庭教養方式可能對孩子的文化融入水平有影響。最后,年級對西藏生的文化融入也極有可能存在影響,雖然本研究結果沒有發現顯著差異,但存在邊緣顯著,因此該變量仍然需要得以重視。該研究結果與前人研究基本一致[7],說明年齡、父母文化程度對內地西藏班的民族文化融入有著重要影響。然而,在家庭經濟收入水平上,我們沒有發現顯著差異,這可能是變量設置的問題,家庭經濟收入并不能十分恰當地反映在校西藏生經濟融入的觀念,因此所得結果與前人研究不一致[8]。本研究從實證的角度,對內地西藏班民族文化融入過程中人口學變量的作用進行了考察,發現年齡、父母文化程度以及年級可能對西藏生文化融入水平產生影響,這有助于我們思考對策,來促進西藏生民族文化融入發展。

(三)內地西藏生民族文化融入策略

本研究認為,內地西藏生的年齡、父母文化程度與年級可能對民族文化融入水平產生影響,因此,我們可以針對本研究結果提出一些策略,來提升校園內西藏生的文化融入水平。

首先,加強交流互動,提升新生文化融入水平。對于剛入學的新生而言,異質文化的沖突、生活環境的變化、氣候等因素都會使他們感到不適應。有研究者從互動論出發,認為互動是少數民族流動人口融入城市社會的路徑[9]。一般說來,同一民族群體越是加強與其他民族的互動,就越容易融入主流社會[10],因此,可以鼓勵校內師生加強與西藏生的交流,通過舉辦歌唱比賽、聯歡晚會、文化交流小組等學校活動來與西藏生進行互動交流,增加西藏生對主流文化的心理融入[11],使新生更適應學校環境,并提升其文化融入水平。

其次,增添民族元素,深化老生文化融入程度。在入學一段時間后,西藏生對生活環境已經有了基本的適應,但仍面臨這異質文化的沖擊。因此,我們可以在校園內弘揚中華優秀文化的同時[12],將西藏的民族文化元素融入大學校園文化,如在校園內增設一些展廳、文化館、美術館等[13—14]。同時,也可將西藏民族優秀文化增添在思想政治課程內容中[15],將主流文化與西藏文化加以結合,減緩異質文化的沖擊,提高西藏生對國家、中華民族的認同以及對當代主流文化的認同[16],由此進一步提升西藏生的文化融入水平。

最后,國家通過宏觀調控加大西藏地區教育投入。父母的文化程度對孩子的文化融入水平有著重要影響,有研究表明少數民族流動人口受教育程度的高低與融入城市的難易程度成正相關[17],這說明受教育程度越高,其城市融入的認知水平更高,能力越強,這些很有可能會影響下一代。因此,需要國家加大對西藏地區的教育投入,提升西藏地區的總體文化素質水平,這有助于提升西藏地區人們本身與其后代的文化融入水平。

四 結論

本研究發現內地西藏班民族文化融入水平較高,但仍存在差異性,且年齡、父母文化程度等人口學變量對西藏班學生的影響較大。因此我們認為,可以通過加強校內師生之間的互動交流,在校園文化中增添西藏民族元素,國家加強宏觀調控的作用,來促進內地西藏生的民族文化融入的發展。