胡商、遣唐使、留學生

張星云

鴻臚寺

天寶十一年(752),藤原清河大使率領日本國第十一次遣唐使團從難波(今大阪)港乘船出發,500人的隊伍裝了四艘船。他們沿九州西海岸南下,再橫渡中國海,經過數十日航行,駛進唐長江下游的明州(今浙江寧波)。按照唐朝慣例,明州都督府為初抵唐疆土的藤原清河們安排住宿,同時將此事立即呈報皇帝,等朝廷下達旨意后,再安排使節前往首都長安。

不久唐玄宗的圣旨到:遣唐使藤原清河與兩位副使及判官等人獲準進入長安。大部分水手和雜役留在港口。獲準入長安的一行人隨后獲得通行證“邊牒”,憑此在揚州乘坐官船,沿大運河北上至汴州(開封),然后西進經過洛陽,一路由各州縣公差護送,最后下榻長安城郊外的長樂驛。隨后宮廷內使引著與使團人數相等的馬前來相迎,奉酒脯慰勞,接風洗塵,再一同騎上馬由東城門春明門進入長安城。

春明門是長安的交通要道,它不僅連接東都洛陽和北都太原,也是唐的朝廷儀仗隊迎外國使臣入城的地點,此外,到地方赴任的唐官吏由此出長安城,從庫瑪丹城遠道而來的駱駝商隊和從東亞修學求法而來的留學生皆由此入城。每當晨鼓響時,長安街巷已是人群熙攘,到了傍晚暮鼓咚咚依然車水馬龍。卷發高鼻、紫髯綠眼的西域胡人在西市附近向漢人售賣珍寶,而東市附近小酒館林立,店內胡姬斟酒伴舞,出入的客人卻皆是漢人。當然,往來之盛不僅限于陸路,南門外有名叫龍首渠的運河環繞,江浙的大米、南海的珍寶載船而來,桅檣林立,水上舟楫穿梭繁忙,熱鬧非凡。

通過春明門入城時,頭一次來到長安的藤原清河想必正是看到了此等繁榮景象,后來才會對王貞白的《長安道》一詩尤為欣賞,詩曰:“曉鼓人已行,暮鼓人未息。梯航萬國來,爭先貢金帛。”長安極盛之景可想而知。

唐章懷太子墓墓道東壁的壁畫《禮賓圖》,左邊三人為唐鴻臚寺官員,他們身旁的胡人很可能是東羅馬使節,最右被推測為日本遣唐使或高麗使節

進入皇城的藤原清河隨后入住皇城鴻臚寺的四方館。鴻臚寺下設立典客署,專管接待和歡送外國使節。天寶十二年(753)元旦,唐玄宗在蓬萊宮含元殿接受百官、諸蕃的朝賀,受邀參加的藤原清河將從日本帶來的貢物獻給唐玄宗,唐玄宗隨即下旨嘉獎朝貢,并回賜物品,因此如今日本正倉院仍保留著一些來自唐皇帝回賜的錦、綾和金銀花盤。按照禮節,藤原清河隨后率遣唐使節在宣化殿遙拜唐玄宗,接著在麟德殿謁見天子,此時大使可提出希望和要求,一般有請必允。

實際上這是一套極為標準的流程。來長安朝見的各國使節,均由鴻臚寺負責按這套程序接待,只不過唐朝的歷代皇帝都極為重視日本使節來訪,因此往往親自過問。這也是為什么唐朝200多年的歷史中,日本派遣了19次遣唐使團總共3000多人,新羅和大食國(阿拉伯帝國)使節團到長安的次數更多,分別為89次和41次,可如今看來,日本遣唐使在歷史記載上留下的筆墨最多。

犬上三田耜率遣唐使首次入唐時,是貞觀四年(630),唐太宗專門派新州刺史陪送遣唐使回國。武周長安二年(702),武則天曾親自設宴招待第八次遣唐使。唐玄宗更是對數次來訪的日本遣唐使團款待周到,甚至變通“禮聞來學,不聞往教”的慣例,選著名儒生前往使節寓所為他們授經。天寶二年(743),唐玄宗令揚州地方官給入朝日本學問僧“每年賜絹二十五匹,四季給時服”。此后唐德宗、唐憲宗等都對日本使臣都以重要賓客相待,遣唐使在唐期間一切費用皆由唐政府承擔,士大夫、僧侶也與日本使者們廣泛結交。

再回到天寶十二年,在富麗堂皇的麟德殿宴會上,遣唐使藤原清河禮節周到、儀容端正,深得玄宗賞識。宴后玄宗特令秘書監阿倍仲麻呂引藤原清河等人遍觀府庫所藏的儒釋道三教漢文典籍,游覽長安城名勝古跡。

至此,藤原清河的遣唐使任務基本完成,而就在他準備離開長安之際,另一場告別也在長安城進行著。

國子監

那是由一群文人雅客在長安城舉辦的告別宴。席間詩人王維舉杯長歌道:“積水不可極,安知滄海東。九州何處遠,萬里若乘空。向國唯看日,歸帆但信風。鰲身映天黑,魚眼射波紅。鄉樹扶桑外,主人孤島中。別離方異域,音信若為通。”眾人送行的是一名50多歲的長者,此時他回贈一首:“銜命將辭國,非才忝侍臣。天中戀明主,海外憶慈親。伏奏違金闕,騑驂去玉津。蓬萊鄉路遠,若木故園林。西望懷恩日,東歸感義辰。平生一寶劍,留贈結交人。”這首《銜命還國作》后來收錄在宋代編輯的詩文集《文苑英華》里,也是《文苑英華》中唯一外國人的作品。這位長者正是阿倍仲麻呂,此時他要離開自己生活了37年的長安,回到故鄉日本。

日本遣唐使團每次入唐,隨同還有眾多留學生和學問僧。遣唐使朝見任務結束后回日本,而留學生和學問僧則會留在唐繼續學習。下次遣唐使團來朝,按照慣例會向唐政府申請帶回已在唐學習期滿的留學生、學問僧。藤原清河離開時,唐玄宗特別準許阿倍仲麻呂歸國之請,欽命其為唐朝回訪日本使節團成員,護送藤原清河一行返回日本。

實際上“留學生”一詞就是在日本遣唐使時代創造的。

為了吸取中國先進文化,日本政府定期派出遣唐使到長安,但由于遣唐使是外交使節,不能在唐停留時間過長,所以日本政府從第二次遣唐使團開始,每次會同時派來十至三十名留學生和學問僧,前者學習中國文化知識,后者研習佛教教義,終唐一代,不過兩三百人,卻對日本有著深遠影響,如今日本京都,建筑式樣幾乎與唐長安城一樣,也有“朱雀大街”和“東市”“西市”,這些都是留學生和學問僧的功勞。開元五年(717),20歲的阿倍仲麻呂第一次入唐時,就是以留學生身份隨第九次遣唐使團來到長安的,同行的留學生還有吉備真備和玄昉。

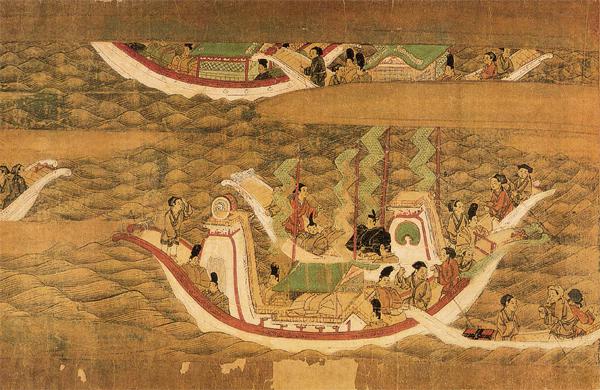

日本《東征傳繪卷》描繪的遣唐使船只到達唐港口的景象

《吉備大臣入唐繪卷》,樓閣中穿黑衣者便是兩次入唐的吉備真備

唐政府對留學生給予優待,補助日常生活費用,四季發放被服,允許他們在國子監太學、四門學等一流機構讀書。但留學生之所以不能多派,據學者胡錫年的研究,主要因為唐接受留學生的機構國子監有名額限制。據《資治通鑒》記載,從貞觀十四年(640)開始,長安國子監增筑學舍并增加學員,“于是四方學者云集京師,乃至高麗、百濟、新羅、高昌、吐蕃諸酋長亦遣子弟請入國學,圣堂講筵者至八千余人”。

和各國留學生一樣,當時入長安求學的阿倍仲麻呂先到鴻臚寺登記注冊學籍建立檔案,再由禮部接洽入學。長安皇城城墻南邊,與太廟僅一街之隔,便是唐朝的最高學府國子監,下設六學館,以學習儒家經典為主培養通才,大部分外國貴族子弟和留學生都會進入供五品以上官僚子弟就讀的太學學習。據王讜《唐語林》記載,“太學諸生三千員,新羅、日本諸國,皆遣子入朝就業”。在國子監學習的學生,一切學費、食宿費用均由唐政府提供,外國留學生也無例外,并與唐本土學生一起學習生活。

國子監大部分學館的修業年限為九年,九年后學生參加畢業考試。畢業考是學生們取得科舉考試資格的一種模擬考試,監司從考試合格者中挑選出兩三百人推薦到尚書省,與鄉貢一同接受禮部考試。而順利畢業的留學生則可參加特設的“賓貢進士”科舉考試,及第者可以在唐為官。早年阿倍仲麻呂就是在太學學習了九年后,參加賓貢科舉而考中進士,得到吏部獎掖,授校書郎。

一名精通唐文化的外國人,受命于朝廷,一時被傳為佳話。唐玄宗特地召見了阿倍仲麻呂,并賜漢名“晁衡”,后來他深得賞識,多次升遷,官至三品秘書監。酷愛詩歌的他還在長安廣交朋友,詩人王維、李白、儲光羲、趙驊等都是他的朋友。天寶年間李白入長安為官,兩人由此結識,阿倍仲麻呂曾經送給李白一件日本裘,李白很受感動。而儲光羲對他也十分贊賞,曾寫詩《洛中貽朝校書衡,朝即日本人也》相贈,儲光羲的詩名在當時也因阿倍仲麻呂而遠播于東瀛,并被供奉于日本京都的詩仙祠中。

但唐玄宗的器重后來也為阿倍仲麻呂帶來苦惱。開元二十一年(733),他就曾請求隨第十次遣唐使團回日本,被玄宗拒絕。待到天寶十二年藤原清河率第十一次遣唐使團入長安時,他再次上表請求回國,玄宗終準奏。日本《延歷僧錄》還收錄了唐玄宗的贈別御詩:“日下非殊俗,天中嘉今朝。念余懷義遠,矜爾思途遙。漲海寬秋月,歸帆駛夕飆。因驚彼君子,王化遠昭昭。”

那年六月,阿倍仲麻呂隨藤原清河遣唐使團一行離開長安赴日,經過揚州時探望了因五次東渡失敗而雙目失明的鑒真大師,藤原清河最終決定帶上鑒真大師共同登船東渡,怎奈船行至沖繩附近遭遇暴風,鑒真大師所乘第二船東渡成功,而藤原清河與阿倍仲麻呂所乘第一船則一路漂流到了今越南海岸。他們僥幸躲過當地土著劫殺后輾轉回到長安,又在肅宗、代宗朝任職,最后雙雙客死長安,埋骨大唐,此為后話。

而其他留學生和學問僧的更大貢獻在于將大量漢文書籍傳入日本。

當年和阿倍仲麻呂共同入長安的留學生吉備真備在唐生活17年后回國,從副校長一路升遷至右大臣。他先后作為留學生和遣唐使,兩次從長安帶回大量漢文典籍,其中,《唐禮》對日本朝廷在禮儀上的改革影響巨大,《大衍歷經》促進了日本立法改革,《樂書要錄》則是首次向日本介紹中國的音樂理論,為確立日本音律做出貢獻,后來這部十卷樂書在中國散佚,如今只有日本保存該書五、六、七卷。被譽為“入唐八大家”的學問僧們帶回日本的漢文書籍總共有兩萬卷以上。“入唐八大家”其中之一的空海,貞元二十年(804)隨第十七次遣唐使來唐,在長安生活兩年后回國,帶走佛教經典216部461卷,后來他在日本創立佛教真言宗,開辦日本歷史上第一所民間綜合性學校,主持編成了日本最早的漢字辭書《篆隸萬象名義》。日本延歷年間,弘文院藏內外經書數千卷,冷泉院失火后統計保留下來的漢籍仍有16790卷。

大量回國的遣唐使、留學生和學問僧將他們學習、了解到的唐文化與典章制度傳播到各國,因此王維以“虛往實歸”四字來形容遣唐使團的收獲。但遺憾的是盡管外國使團是閻立本和閻立德等宮廷畫家筆下流行的主題,但存世畫作極少,以至如今展現各國使團的圖像資料并不多,而另一類人則成為唐代外國人的最典型形象。

西市

從春明門入長安城后,腳下這條橫跨東西的筆直大道不僅直達皇城的三省六部,也與東西兩市相連。兩市分別位于中軸線朱雀大街東西,分工明確,西市是唐全國外貿商品最大的聚集地,而東市是全國內銷商品最大的集中地。龍朔三年(663),朝廷改在大明宮聽政,朱雀大街以東成為公卿官員居住地區,西市則成為外國商賈云集的地方,由于唐政府嚴禁百官入市,因此西市逐漸比東市熱鬧起來。

宋敏求《長安志》里說西市的周圍住著很多來自居康、波斯、大食的商人,附近祆教、景教的寺院也不少,這里成為長安城外國人聚居的主要地點。臺灣學者謝海平在《唐代留華外國人生活考述》中這樣形容當時的西市眾生相:“有深為帝王禮敬、造延年藥之天竺方士。有犯禁屠宰、止雨不成之胡僧,有于昆明池畔結壇祈雨之西域僧。群蕃或于街中打球,以誘帝王注目;或追逐華人,以逐求寶之志;或對御府奏胡樂以助興;或于市場彈琵琶而爭長短。”

當時在西市經商的外國商人被統稱為“西市胡”,或者“胡商”。專門研究唐朝胡商的歷史學者葛承雍告訴本刊,其實唐代所謂“胡”的概念極為廣泛,不僅用來稱呼突厥、回紇、奚、契丹等北狄,也用來稱呼東突厥斯坦各部族及粟特、波斯、大食的西域人,把印度人也叫“胡”,此外蒙古、土耳其、伊朗乃至閃族人,也都是胡人。而按照當時的情況,波斯商人多走水路,在廣州番禺港將貨物運上岸,再將貨物運至江都(今揚州)銷售,而粟特人則走陸路絲綢之路,通過駝隊將貨物運至長安,因此西市的“胡商”多指粟特人。至此高鼻深目的西域胡商成為唐代外國人的最典型形象,留在如今我們能夠見到的存世繪畫、墓葬壁畫和陶俑上。

實際上最早大批西域胡人移居唐的原因并不是貿易。貞觀四年(630),唐打敗東突厥,15萬突厥人南下歸附,入居長安的有近萬家。據《長安志》記載,當時長安、萬年兩縣人口總共八萬余戶,而唐初僅此一次入居長安的突厥人就近萬戶,約占全城居民人數的八分之一。武周天授元年(690),西突厥可汗斛瑟羅率殘部六七萬人徙居內地,斛瑟羅死于長安,此后西域胡人入境居留絡繹不絕。

除了避難移民,利益也驅使西域胡人來到“胡姆丹”(長安城的胡名)。早在貞觀元年(627),唐政府便開放關禁:“使公私往來,道路無壅,彩寶交易,中外匪殊。”貞觀四年唐太宗又下詔:“聽其商賈往來,與邊民交市。”此后絲綢之路使西域諸國的商旅源源不斷進入河西和長安,海上商船也絡繹不絕到達中國南部沿海城市。唐對通商貿易非常重視,不僅在中亞一代駐扎軍隊保護商旅,并且收取的商稅很低,而粟特胡商取得過關公文便可不受限制進入內地。

學者葛承雍認為最早胡商帶來的貨物并不是茶葉,陸路艱辛,加之駝隊運輸能力有限,胡商只會帶來價值高、體積小的珠寶等奢侈品,因此《廣異記》《宣室志》《太平廣記》等文獻中才會有不少胡商“剖股藏珠”和“賤身貴珠”的傳說,在這些故事中胡商把自己大腿割開,將珠寶藏入腿中縫好,直至安全運送到目的地,才將珠寶從腿中取出。

陳凱歌電影《妖貓傳》中的空海形象

實際上奢侈品成了當時絲綢之路繁榮的源泉。無論唐的城市居民,還是貴族富有階層,都對進口的高檔奢侈品有著極大的興趣,他們會把只知道唐本土事物的人看作鄉巴佬。當時從宮廷到民間,每年婦女需要使用的胭脂香粉和胡粉等化妝品用量大到驚人,而從波斯、印度輸入的鍮石工藝品則成為朝廷達官貴人追求的時髦裝飾,士大夫的鍮石袍帶成為等級身份的標志。甚至朝廷也“盛言胡中多諸寶物”,不時派遣或委托胡商尋覓異域奇珍異寶。此種氣氛不僅推動長安城西市在金銀器、紫晶、寶骨、冰蠶絲錦、玻璃珠、象牙、寶鏡、香料藥材、貂皮裘毛等奢侈品的熱銷,也吸引了更多胡商移居長安。

唐政府也對長安許多以經商致富聞名的胡商特殊照顧,每年冬天給“蕃客”供應三個月柴鑫取暖。開元二十五年(737),唐政府出臺專門的外國移民政策:“化外人歸朝者,所在州鎮給衣食,具狀送省奏聞,化外人于寬鄉附貫安置。”并免去移民三年至十年賦稅,這些政策都更加促成粟特、新羅、大食、波斯移民社區的形成。此外唐政府對外國僑民在唐領土上發生的糾紛也有專門的法律規定:凡是外國人,同一國家僑民之間的案件,唐政府尊重當事人所在國的法律制度和風俗習慣,根據他們的法律風俗斷案,享有一定的自治權;而對于來自不同國家僑民間在唐境內發生的案件,則按唐法律斷案,法律地位與漢人完全平等,沒有特別的治外法權。這些開放政策促使胡人在唐買田買宅,娶妻生子。后來唐政府規定移民子女不可再保留外國人身份,須納入編戶齊民制,但這一政策實際執行不力。至于長安胡人人口,如今歷史學界則分為五萬說、三萬說和兩萬說。

唐政府對商業的態度始終是矛盾的。統治者既視商賈為“賤類”,以工商為末利,禁止官員入市,又極大地給予胡商方便,更依靠進口奢侈品滿足自己的物質生活享受。

而與此同時,胡商們則有著完全相反的財富觀,他們“好面子”,喜歡炫富。《太平廣記》就寫到,按照“胡客法”,胡商每年舉行一次賽寶、斗寶的大會,所有胡商皆帶上自己興販的珍寶陳列,寶物多者被擁戴坐上寶床,其余分別排座次、定地位,坐寶床者拿出尺寸最大的明珠以鎮服四周,胡商皆起立稽首禮拜,表示敬佩。唐代畫家閻立本就創作過一幅《異園斗寶圖》,可惜散佚了。而《安祿山事跡》也曾記載安祿山在幽州擔任范陽、平盧兩節度使時,舉辦過斗寶大會,坐在寶床上列出自己的珍寶。

這種漢胡兩族財富觀的沖突在中唐以后更加明顯。西市回紇商人向漢人發放高利貸,后來由于物價上漲,許多漢商和官員將自己的土地、財產、奴隸甚至文物或傳家寶抵押給回紇人,借貸不還更致使“蕃客停滯市易”,引起嚴重的社會矛盾。胡商起訴借貸久而不還者,迫使朝廷下詔禁止長安城內蕃客胡商舉貸,也有的官僚子弟因借錢不還而被貶官。

盡管如此,胡商財富的累積還是直接推動了唐商業乃至金融業的發展。銀行的雛形“柜坊”和原始匯票“飛錢”首先在西市興起,以適應大商人、大交易,公私“便換”出現,推動城市間商業貿易。盧肇在《逸史》中描寫有人到胡商開設的波斯邸取錢,一次性就取了兩萬貫作為周轉資金。

唐宮廷畫家閻立本作《步輦圖》是記錄吐蕃使者朝見唐皇帝的最早圖像資料

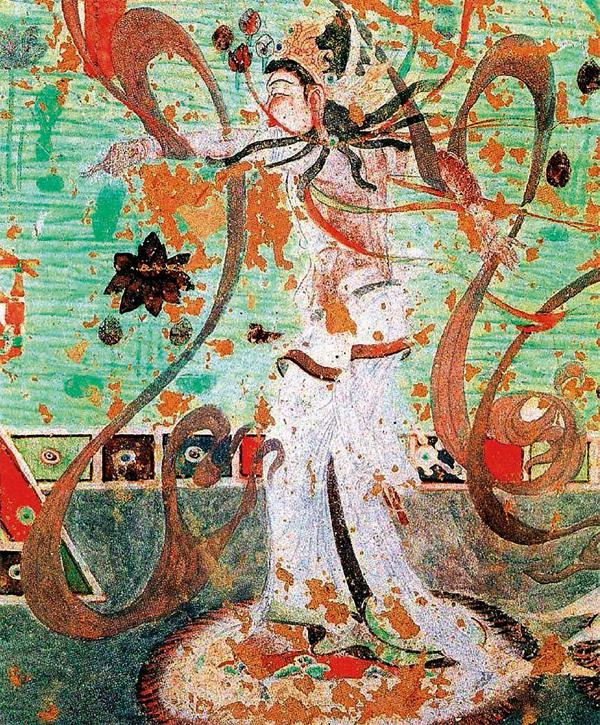

壁畫中的胡旋女形象

其實商業貿易只是胡人對唐的一部分影響,更大的影響在于文化層面,漢人追求外來物品的風氣也已經滲透到了唐社會各個層面。

胡風

中唐之后,京城長安胡風極盛。

姚汝能在《安祿山事跡》中說,天寶年間,男人戴豹皮帽,女人則穿波斯風格的窄袖緊身服,配以百褶裙,長披巾從頸部披下來,甚至女人們的發型和化妝同樣流行西域風格。有意思的是,當時絲綢之路上的經濟重鎮涼州以吸收外來風尚聞名,城中男女全穿胡服,而吐蕃統治下的敦煌百姓卻在保持祖國純正風俗的政策下保留著漢服。

唐朝貴族甚至開始在城市里搭起帳篷。詩人白居易就曾在自己的庭園里搭了兩頂天藍色的帳篷,在其中接待賓客,并向他們得意地解釋帳篷的好處,可以免受冬季寒風之苦。唐太宗的兒子李承乾同樣在皇宮的空地上搭了一頂帳篷,在帳篷前用刀割著煮熟的羊肉吃,甚至有意說胡語而不說漢語,受到朝中大臣杯葛。外來食品更容易流行。撒著芝麻的蒸餅和煎餅被稱為“胡餅”,在當時極受歡迎。而“千金碎香餅子”“婆羅門輕高面”等則使用了各種西域香料。

沿著長安城東面城墻,從春明門往南走,會有一片胡人開的酒館。按照詩人岑參《青門歌送東臺張判官》的說法,如果長安人當時有朋友要辭別遠行,這些酒館就是為友踐行的最好去處。在酒館里,老板娘會把濃妝艷抹的胡姬叫到客人身邊,讓她們把京城名酒“西市腔”“郎官清”甚至波斯名酒“訶梨勒”斟滿瑪瑙或琥珀杯,在宴席上與客人們周旋往來。

幸好李白當年寫下諸多詩句,讓我們如今依然有機會感受胡姬酒后映出酡紅的朱顏。“春風東來忽相過,金尊綠酒生微波。落花紛紛稍覺多,美人欲醉朱顏酡。……琴奏龍門之綠桐,玉壺美酒清若空。催弦拂柱與君飲,看朱成碧顏始紅。胡姬貌如花,當爐笑春風。笑春風,舞羅衣,君今不醉將安歸。”

從李白的《猛虎行》中能看出,酒館里還會有胡人少年吹簫伴奏,胡姬也會跳胡旋舞助興。《舊唐書·音樂志》中說胡旋舞是“舞二人,緋襖,錦領袖,綠綾渾襠褲,赤皮靴,白褲帑”,胡人少女用右足支撐起全身重量,左旋右轉,作強勁而輕盈的舞姿,“舞急轉如風”。實際上按照《新樂府五十篇》和《南部新書》的記載,最早會跳胡旋舞的胡旋女來到唐是作為康居國的貢品,專供皇家貴族觀賞,進貢的胡旋女隸屬長安太常寺教坊,除了在慈恩寺、青龍寺兩大公共戲場偶爾有胡旋舞演出外,庶人不易有欣賞的機會。只不過后來長安胡風愈發嚴重,因此大量胡姬來唐,其中跳得胡旋舞的人也愈發多了起來。甚至胡旋舞不僅女子會跳,胡人男子也會跳,《安祿山事跡》和《舊唐書》中都可以看到安祿山在唐玄宗御前“作胡旋舞”的紀事。他雖是生長在唐朝東北境的雜胡,但那里同樣胡商往來眾多。

胡人音樂和歌舞甚至成為當時唐中期的主流品位,唐玄宗和楊貴妃就非常喜愛胡旋舞,他們最喜歡的一首歌曲也改編自中亞音樂。當然一些人對這種新觀念痛心疾首,詩人元稹就曾寫道:“自從胡騎起煙塵,毛毳腥膻滿咸洛。女為胡婦學胡妝,伎進胡音務胡樂。”詩中他用長安的舊稱咸陽來指長安,也是在表達還念滿是胡人之前的京城。而更具預言性的詩詞來自白居易著名的《胡旋女》:“胡旋女,胡旋女,心應弦,手應鼓。弦鼓一聲雙袖舉,回雪飄飖轉蓬舞。……祿山胡旋迷君眼,兵過黃河疑未反。貴妃胡旋惑君心,死棄馬嵬念更深。從茲地軸天維轉,五十年來制不禁。胡旋女,莫空舞,數唱此歌悟明主。”按詩中所言,當時對唐最大的威脅便是唐朝廷自己在邊疆的外族軍隊。

實際上唐朝外國人為官已經成為很普遍的事情。除了在唐50年的阿倍仲麻呂達到了安南都護的極高職位外,從中央政府到地方州縣,都有外國人或異族擔任官職。包含長安城的行政區京畿道委任的715人次刺史中,異族人有76人次,超過總人數的十分之一,其中尚不包括早已同化者。安國人安附國一家三代在唐朝做官,康國商人康謙,高麗人高仙芝、王毛仲,龜茲人白孝德,波斯人李元諒、李素,越南人姜公輔等人都在長安任過高官。

外國人當武將更多,被稱為“蕃將”。太宗時期突厥人阿史那杜爾官拜左騎衛大將軍,太宗封他為駙馬都尉,武則天時波斯人阿羅憾入朝相拜,被封金城郡開國公。尤其是到了唐玄宗在位時期,軍事擴張讓唐從朝鮮至伊朗節節勝利,為了更加發揮軍隊在邊疆的作戰能力,將交權于職業軍人集中指揮,尤其是邊疆外族軍人。因此開元年間,唐邊疆十大軍區,擁有32名蕃將。特別是在李林甫任丞相之后,邊境軍隊多在胡人節度使的管轄之下。蕃將安祿山便是在這樣的背景下不斷掌握軍權,755年安史之亂爆發,安祿山率部隊攻破洛陽和長安。盡管后來在藏人和回鶻人的協助下新帝唐肅宗收復兩都,但長安城內人心已經發生了改變。

在安史之亂50年后,唐人的精神生活發生了巨大轉折,民族失敗的陰影使得整個社會對過去的開放性對外政策進行反思,這才有了陳鴻《東城老父傳》這句質問:“今北胡與京師難處,娶妻生子長安中,少年有胡心矣。吾子視首飾靴服之制,不與向同,得非物妖乎?”人們首當其沖認為玄宗時期執政者對外籍節度使采取過于寬容的態度才致使帝國幾乎傾覆。從事劫掠的西藏人奪取皇家馬場的馬匹,并隨后在甘肅各城鎮駐扎下來,回紇人壟斷馬匹交易,從中獲取暴利,更在長安發放高利貸。大城市中外國商人的富裕形象更引起仇外反應,這種反應在暴亂中表現得更加明顯。760年田神功率領暴動隊伍在揚州殺死幾千名阿拉伯商人和波斯商人。一個世紀后,黃巢軍于879年在廣州攻擊的也是外國商人。此前有著西域胡人血統的混血貴族長期在唐朝廷掌權,而此時通過中舉出仕的漢族文人學士則逐漸獲得權力,法國漢學家謝和耐將這一時期歸為“民族主義”回潮,“古文”運動和反佛教高壓政策隨后出現,由此人們開始維護漢的正統,這也是宋代漢文化復興的最初引線。

(參考資料:《長安之春》,石田干之助著;《唐代的外來文明》,愛德華·謝弗著;《遣唐使在長安》,韓養民著;《唐代長安與西域文明》,向達著;《中國社會史》,謝和耐著)