舒緩護理在晚期結直腸癌合并腸梗阻患者中的應用探索

王艷靜 崔爽 鄭瑩

舒緩護理在我國是近些年才發展起來的護理服務,是為那些對治愈性治療無反應的晚期癌癥患者,給與積極和全面的照顧,以控制疼痛及有關癥狀為重點,并關注其心理、社交及精神需要的護理。目標在于為晚期患者提供舒緩性的醫療護理和照顧,提高和改善患者及家屬的生活質量,增強患者對生命價值的看法。它是以患者為中心的關懷護理,而不是以疾病為焦點。

結直腸癌是常見的惡性腫瘤,其發病率在全部腫瘤中排名第四位,死亡率則位居癌癥死亡原因第五位,晚期患者5年生存率小于10%。腸梗阻是其常見并發癥之一,大多數晚期的結直腸癌患者術后因疾病進展導致腹膜轉移,常并發慢性腸梗阻。患者主要表現為進行性腹痛、惡心、嘔吐,進食受限,需要依靠營養支持治療。患者出現乏力、活動耐力下降、精神狀態差、睡眠質量差等,隨之引發各種心理問題。如煩躁、焦慮、與醫護人員及家屬溝通障礙,對疾病的治療和生活失去信心,對周圍環境和人際關系產生恐懼,甚至會出現抑郁狀態。對于晚期結腸癌并發腸梗阻的患者,患者疾病治愈的可能性極小,我們需要更多關注提高患者的生活質量,所以從這個角度作為護理人員,如何幫助患者及家屬提高其生活質量正是我們需要努力去做的工作。本文探討了晚期結直腸癌患者合并腸梗阻時給予舒緩護理對于患者及家屬的影響。

資料與方法

一、研究對象

納入2015年3月到2017年3月兩年間在北京協和醫院腫瘤內科住院的晚期結直腸癌合并腸梗阻患者的臨床資料。對這些患者在入院之初進行舒緩護理宣教工作,讓患者對舒緩護理有一定的了解,對調查問卷的相關內容有一定的理解,并在進行舒緩護理前征得患者同意。在患者剛出現腸梗阻癥狀及接受常規護理和舒緩護理后分別進行問卷調查及訪談。

二、護理方法

(一)常規護理

對晚期結直腸癌患者在發生腸梗阻后及時進行評估,采取常規的日常護理。確診腸梗阻后囑患者禁食禁水,留置鼻胃管行胃腸減壓,給予腸外營養,溫鹽水灌腸,做好口腔護理等。

(二)舒緩護理

舒緩護理是在常規護理的基礎上,患者病情穩定的情況下增加舒緩護理項目。舒緩護理以音樂舒緩護理為主輔以其他緩解患者情緒的手工活動。音樂舒緩以心理治療的理論和方法為基礎,運用音樂特有的生理、心理效應,使求治者在音樂治療師的參與下通過專門設計的音樂行為,經歷音樂體驗,達到消除心理障礙,恢復或增進身心健康的目的[1]。具體方法如下:

1.每周一次專業音樂治療師舒緩治療:治療時間不超過1小時。準備專用的舒緩護理房間,布置溫馨的環境,聘請專業的音樂治療師,由護理人員和患者一起完成。音樂治療不只是靜態的聆聽音樂,它是以個體積極參與音樂的創作及表達為主的活動,這包括了歌唱、樂器彈奏、音樂律動等。雖然音樂治療師會使用錄制好的音樂來進行治療,但現場演奏來進行治療的方式仍是音樂治療師之優選選擇。音樂治療師會引導患者不斷地將自身的情緒、情感、心理體驗從音樂活動中投射出來,再用豐富的音樂活動釋放患者的各種負面情緒、減輕各種心理壓力,讓音樂的力量激發,促進或保持人們積極向上的良好心理狀態。透過音樂與音樂活動,以期幫助個體達到生理、心理、情緒、社交、認知等方面的治療效果。這一切都需要在一個治療的環境與關系之下,由合格的音樂治療師來設計、執行或監督。在團體的音樂治療中,音樂成為一種信號,召集來自不同階層的患者,把他們集中在一個安全、溫馨的治療環境里,患者通過參與需要集體協作的音樂治療活動,借助音樂交流,也能有效提升患者的社會交往中的社會資源整合能力。

2.日常病房舒緩護理:一般選擇下午午休之后。在常規醫護操作結束后,安排在同一病房的接受舒緩護理的患者集中播放舒緩音樂半小時,每日進行,若有特殊情況可暫停。護理人員每日和患者進行5~10分鐘交流,了解患者內心感受和需求及時疏導。鼓勵患者,用樂觀的情緒感染患者,運用溝通技巧加強與患者的交流,介紹康復的病例鼓舞患者,緩解患者的心理壓力,增強戰勝疾病的信心。適度組織患者進行手工活動,轉移患者不良情緒狀態,通過手工活動獲取內心的成就感,增強內心的價值感。

三、評價方法

參照世界衛生組織生存質量量表簡表制定了晚期腫瘤患者生活質量核心問卷調查評價表。調查表總共包括25個條目,這些條目功能評價指標包括:軀體運動能力、情緒控制能力、事物認知能力、社會活動能力、角色能力。同時對影響患者生活質量的其他不適應癥狀性指標進行評價,包括:睡眠情況、食欲、便秘情況、呼吸是否受限,并且對整體生活質量進行評價。所有單項得分范圍為0至100分之間,功能評價量表得分較高說明患者的功能水平較高,在癥狀指標上得分較高患者的患病癥狀較為嚴重。整體生活質量評分量表得分越高則說明患者的生活質量越好。所有的患者均在住院時,梗阻癥狀發生后以及采取舒緩護理措施后30天進行調查問卷或訪談,患者在填寫調查問卷時,均在統一的指導下完成問卷表的填寫,表格的填寫無漏項,所有患者在半小時內完成問卷,并收回,進行系統的數據錄入。

四、統計學分析

應用SPSS 22.0進行問卷調查表的統計分析,資料的統計用平均數±標準差來進行表示,對患者在進行舒緩護理前后進行方差分析,P<0.05表示舒緩護理前后差異具有統計學的意義。

結 果

一、患者特征

在326例患者中,60歲(不含60歲)以下150例,60歲及以上患者176例。其中男性199例,女性127例。326例患者中,在梗阻癥狀發生后較快死亡有28例,有298例患者在梗阻癥狀發生后參加調查問卷,在梗阻發生后及進行舒緩護理過程中發生死亡的患者有41例,在經過舒緩護理后30天參與問卷調查的有257例患者。

二、結直腸癌合并腸梗阻患者在進行舒緩護理前后功能效果分析

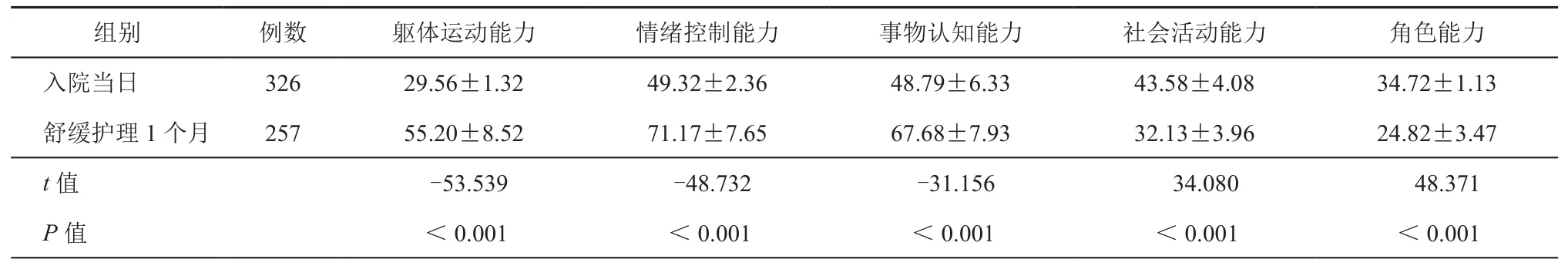

通過分析表1可知結直腸癌合并腸梗阻患者接受舒緩護理后1周及1個月后,軀體運動能力、情緒控制能力和事物認知能力與接受舒緩護理之前比較均有顯著的提高,且舒緩護理1周后即出現顯著提高(均P<0.05)。但社會活動能力和角色能力隨疾病的加重并未得到改善(表1~2)。

三、結直腸癌合并腸梗阻患者在進行舒緩護理前后不適應癥狀分析

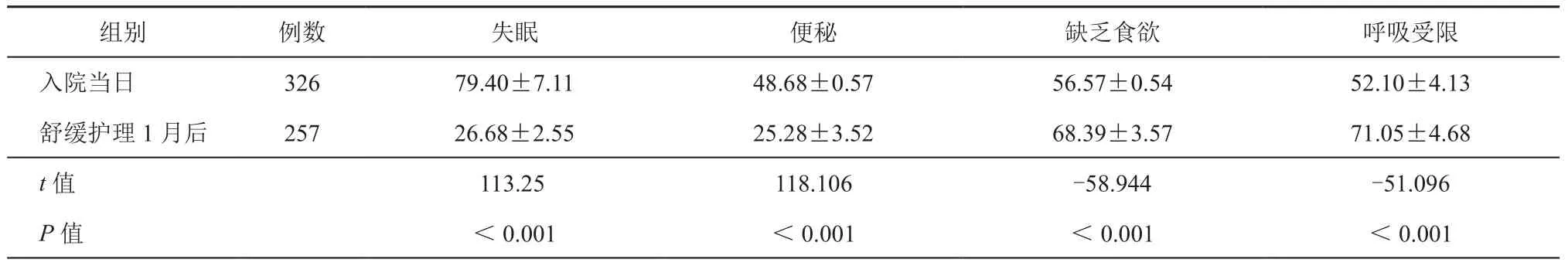

通過分析表2可知,患者在出現腸梗阻癥狀后和進行舒緩護理一周后和一個月后,失眠、便秘情況得分在逐漸降低,這些指標得分與進行舒緩護理前相比較差異存在顯著性統計學意義(均P<0.05),說明失眠、便秘癥狀得到持續改善。缺乏食欲的情況在舒緩護理1周后一過性改善,但之后隨病情加重繼續惡化。且舒緩護理沒有改善呼吸受限的癥狀(表3~4)。

表1 腸梗阻患者在舒緩護理前及護理后1周功能效果分析

討 論

20世紀70年代末,醫學領域廣泛開展了生命(活)質量的研究工作,探索疾病及治療對生命質量的影響,形成了健康相關生命質量(HRQOL)的范疇。生命質量的評價內容包括:(1)生理狀態,它反映個人體能和活動能力的狀態,如活動受限,體力下降造成的疲勞感、乏力、虛弱;(2)心理狀態,情緒的負向體驗如恐懼、焦慮、抑郁、緊張,情緒反應是生命質量測量中最敏感的部分,不僅直接受疾病和治療措施的影響,患者的生理狀態和社會功能狀態的變化,也會間接地從情緒反應中表現出來;(3)社會功能狀態,許多疾病和治療都會給患者造成主觀或客觀上的社交困難,最終會導致社會支持力下降,心理上產生孤獨感和無助感。上述情況不利于延長患者的生命長度,會導致患者的生命質量下降。音樂有助于消除心理、社會因素所造成的緊張、焦慮、憂郁、恐怖等不良心理狀態,提高應激能力。人本主義心理學家強調整體論,除了表現在重視人格及內在核心特質與次要特質的關聯之外,隨著人類潛能運動的發展,最近還特別關注在心與身的基本統一上[2]。基于這一點也正是音樂治療所具有的優勢,通過患者參與音樂治療活動,將患者的心理感受與身體運動有機地結合起來,更利于實現人的心靈與身體的有機完整結合,促進身心的健康發展。音樂治療活動為人們提供了排除或超越這些限制的有效載體,通過音樂活動,身體障礙患者在樂器演奏,肢體律動等音樂治療體驗過程中恢復其應有的自主感、活力感、尊嚴感[2]。

表2 腸梗阻患者在舒緩護理前及護理后1個月功能效果分析

表3 腸梗阻患者在舒緩護理前及護理后一周癥狀變化

表4 腸梗阻患者在舒緩護理前及護理后一個月癥狀變化

我國舒緩護理的需求大,特別是晚期癌癥患者疼痛、疲乏、食欲不振和失眠等不良癥狀的發生率均在75%以上,上述癥狀不僅使患者的生活質量嚴重下降,同時影響對腫瘤的整體治療。音樂療法是一種自然、無創傷性療法[3],音樂可以對患者生理、心理產生特殊作用,刺激腦垂體分泌并釋放內啡肽[4],在舒緩護理中引入音樂療法,患者聆聽舒緩、優美、愉悅的音樂,能提高大腦皮層的興奮性,可以改善情緒,激發患者的感情,振奮精神,不良情緒得到釋放從而緩解其他不適癥狀。

本院基于上述理論及實踐研究的基礎上,通過兩年間對326例晚期結直腸癌合并腸梗阻患者采取常規護理的基礎上同時給與舒緩音樂護理等措施。實踐顯示,患者在軀體癥狀上包括疼痛、腹脹、便秘、惡心、嘔吐、疲乏無力等癥狀得到較好緩解。心理癥狀包括情緒消沉、失眠、焦慮、恐懼、憂慮等癥狀得到極大改善,患者能主動與他人溝通,提高了患者的依從性,使他們能積極地配合各項治療和護理,提高了患者戰勝疾病的信心,患者對生活質量自我評價提高。2014年UH Network發表在Lancet的文獻也表明腫瘤患者的早期舒緩療護可以提高患者生存質量和滿意度[5]。我國舒緩護理的服務形式較為單一[6],我們通過探索在舒緩護理中引入音樂療法、組織患者加入到團體中參加簡單的活動等形式,更好地幫助了患者改善不適癥狀,舒緩不良心理情緒和狀態,從而讓患者更有生存感、價值感。總之,患者在舒緩護理后整體的生活質量有顯著提高。