專科養老類專業畢業生應具備的核心能力調查分析

應宇辰,孔凡倩,張雅婷,毛含蕾

(寧波衛生職業技術學院,浙江 寧波 315010)

隨著我國人口老齡化的加劇,養老服務需求不斷擴大,但養老專業人才卻更加短缺[1]。為培養能為我國養老事業做出貢獻的專業人才,部分專科(高職)院校已開辦養老類專業,如老年服務與管理和老年保健與管理[2]。核心能力指的是專業教育應著重培養的、專業人員必須具備的最主要能力[3]。雖然不同養老類專業學生需掌握的知識技能有所區別,但他們畢業后均應具備養老類專業畢業生的核心能力以勝任各自的崗位任務。因此,筆者希望探索其養老類專業畢業生應具備的核心能力,以便修訂完善專業人才培養方案,合理設置課程,培養出更多合格的養老專業人才。本研究借鑒國內相關學者的研究思路[4],采用德爾菲法獲取業內專家對某個研究主題的一致性意見。

1 對象與方法

1.1 調查對象

本研究自2016年12月起至2017年12月結束,調查對象為業內專家。使用目的抽樣法,遴選11位浙江省各級各類養老企事業單位負責人(專家)作為調查(咨詢)對象,其中男性7人,女性4人,平均年齡為(47.9±16.23);專科學歷5人,本科學歷6人;均至少有8年以上從事養老工作的經歷。

1.2 研究方法

研究共分3輪德爾菲法完成。

1.2.1 第一輪研究 獲得養老類專業畢業生需具備的能力框架。在借鑒“基于能力素質模型的養老人才培養”[5]、“Curricular framework: core competencies in multicultural geriatric care”[6]等文獻的基礎上,筆者與各專家面對面訪談,征詢專家關于本研究的意見,確定一級指標并形成二級指標框架。

1.2.2 第二輪研究 篩除不被大部分專家認可的能力條目。具體步驟為:(1)專家根據能力的重要性,李克特5點量表(Likert Scale)為二級指標中的每一個能力打分,賦分準則為:能力越重要賦分越高(1~5分);(2)若某個專家給某個能力打了3分或以上的分數,則認為該能力有較好的專家認可度,即每個能力都能得到一個專家認可比例(某能力得到的專家認可數/專家總數);(4)參考相關文獻[4],中位數<4或專家認可比例<80%或變異系數(CV)>0.2的能力指標在這一輪中被篩除,剩余能力指標將進入第三輪研究。

1.2.3 第三輪研究 篩選出對養老專業畢業生最重要的能力。步驟為:(1)第二輪的研究結果再次通過調查問卷的方式返還給專家;(2)專家根據能力對養老專業畢業生而言的重要性對二級指標中余下的能力進行排序,每個一級指標均得到排在前5名的二級指標即可;(3)越重要的能力排位越高并獲得越高的分數(第一名獲得5分,第二名獲得4分,以此類推,第五名獲得1分。沒有入選前5名的能力獲得0分);(4)計算每個能力的平均得分。最終,平均分≥1.5的能力被定義為核心能力并成為本研究的結果[4];(5)專家對核心能力的具體內容(內涵)進行闡述,形成三級指標。

1.3 統計學處理

本研究運用SPSS 22.0進行數據分析。

2 結果

2.1 專家積極性

第二輪和第三輪問卷咨詢中,均發放問卷11份,回收有效問卷11份,有效回收率為100%。

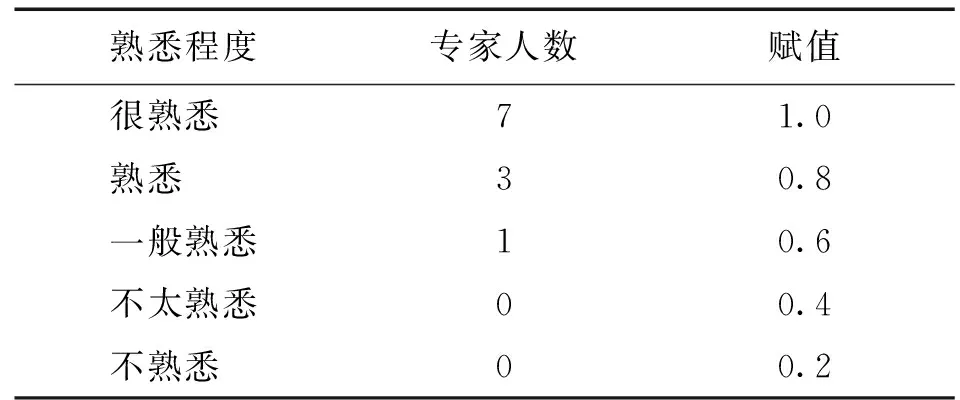

2.2 專家權威程度

專家權威程度(Ca)由專家對咨詢內容的判斷依據(Ci)以及專家對咨詢內容的熟悉程度(Cs)得到,即Ca=(Ci+Cs)/2。本研究專家對指標的判斷依據的評分標準見表1[7],11位專家根據評分標準,綜合自己為能力指標打分時的判斷依據及該依據的影響程度以求和得到自評得分,結果分別為0.74、0.91、0.83、0.86、0.80、0.83、0.90、0.88、0.85、0.83和0.80,計算11位專家的平均值得Ci=0.839。專家熟悉程度自評結果見表2。計算加權平均值得Cs=0.909。本研究中,Ci=0.839,Cs=0.909,Ca=0.874,說明本次研究的專家權威度較高。

表1 專家對指標的判斷依據的評分標準

表2 專家對指標熟悉程度的自評結果

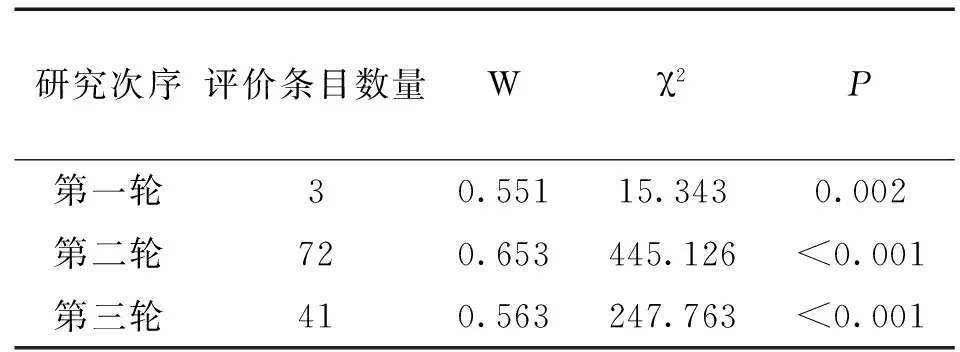

2.3 專家協調系數

本研究以肯德爾和諧系數[8]作為專家協調系數(W)。從表3可知,三輪研究的專家W值較高且P均<0.01,即協調系數有統計學意義,說明本研究有較好的專家意見協調程度。

表3 本研究專家的協調系數

2.4 指標體系的建立

經第一輪研究,形成3個一級指標,分別為能力、知識和倫理道德。同時得到二級指標72項。經第二輪研究,篩選出符合要求的二級指標41項。經第三輪研究,最終形成養老類專業畢業生應具備的核心能力,一級維度指標3項,二級指標11項,三級指標39項,詳見表4。表4中權重的確定采用層次分析法(AHP)[9]。

表4 養老專業畢業生應具備的核心能力

3 討論

3.1 倫理道德維度

從表4可見,倫理道德的權重在3個維度中排首位,說明相較于知識技能,專家更看重養老類專業畢業生的道德素質。在該維度中,尊老愛老得分最高,原因是尊老愛老是養老人員為老人提供各類服務的道德基礎,這一結果也與國內外研究結果一致[5-6,10-13]。院校應在日常教學中不斷穿插敬老道德教育,營造孝文化風氣,陶冶學生尊老愛老的道德情操。細心負責排在該維度的第二位,養老工作尤其是一線照護任務繁重,需養老人員具備細心負責的素質。該素質也得到國內外學者認可[5,13]。院校在照護技能的實踐教學中應強調紀律,嚴抓學生操作規范,及時改正學生操作錯誤,培養學生細心負責的工作態度。有職業道德和有奉獻精神的權重也較高,繁重的工作和相對較低的收入決定了養老工作的特殊性,這就要求養老類專業畢業生具備強烈的職業道德和奉獻精神。國內外專家表達了相同觀點[5-6]。院校應樹立行業人物榜樣并邀請其為學生現身說法,以真人真事感染學生,推動職業道德教育,培養學生的養老奉獻精神。

3.2 能力維度

從表4可見,溝通交流能力被專家視為養老類專業畢業生最需具備的能力。畢業生需在工作中與各類老人、老人家屬有效溝通,這就要求其具備溝通交流能力。國內外專家表達了相同觀點[5-6]。院校應開設“老年溝通技巧”課程,除理論教學外,組織學生參加養老見習、實習和志愿活動,增加學生與上述人群的溝通機會,通過實踐,鍛煉學生的溝通交流能力。合作能力獲較高權重。為更全面具體地服務老人,養老人員常需其他專業領域同事的支持和協助,因此合作能力是其必須的。這一結果與國內外研究結果一致[5-6,13]。院校在日常教學中應多設置課堂內外的團隊作業,鍛煉學生的團隊合作能力,并聯合院校其他專業共同開展教學任務,培養學生與其他專業學生的合作能力。綜合照護能力和教學指導能力同樣得到專家認可但權重不高。即使養老類專業畢業生未來能從事管理工作,他們依然需從一線崗位做起,因此綜合照護能力是其必需的。該結果與其他研究結果相比略有差異。如孫丹丹在構建養老護理員的核心能力框架時,將臨床護理能力排在了第一位[7],但本課題研究的養老類專業畢業生未來并不局限于養老護理員這一崗位,因此該能力得分不高。同時,養老類專業畢業生在未來工作中可能需要培訓缺乏專業知識技能的同事或新進員工,這就需要他們具備教學指導能力。但這一能力在其他文獻中較少見,可能的原因是相較于其他能力,具備教學指導能力對學生而言要求較高。即便如此,院校依然要重視學生綜合照護能力的課程安排,加強其理論學習和實踐鍛煉,并設置學生在校外實訓基地培訓員工的任務以提高其教學能力。

3.3 知識維度

從表4可見,老化相關知識在知識維度中排首位。養老類專業畢業生的未來工作與老人的老化狀況息息相關,因此這類知識是其必須掌握的,這一結果與國內外研究結果一致[5-6,11]。

院校除了應重視“老年醫學”、“老年生理與心理概論”等課程的教學外,應多組織專業見習、實習以及日常志愿活動,通過實踐使學生體會老人的老化情況,更好地掌握該類知識。

養老政策法規知識的權重也比較高,畢業生掌握養老法律法規可預防自己在工作時出現侵害老人權益的違法行為,這與國內外研究結果一致[5,11]。然而,養老政策在文獻中很少被提及,存在這一差異的可能原因是近幾年來國家出臺了越來越多的養老政策,本研究專家意識到畢業生掌握此類知識有助于其職業生涯的發展。掌握老年疾病和用藥知識雖然得到專家認可但權重不高。老人病情復雜,病情發展迅速,需要養老人員在工作中及時識別老人病情變化并采取相應措施,因此畢業生需掌握老年疾病知識,這也與國內外研究結果一致[12-13]。然而,用藥知識雖被國外學者認可但在國內研究結果比較少見,可能的原因是國外專業養老人員具備處方權而我國各類養老人員并不具備這一權力。即便如此,為了拓寬養老專業學生的就業渠道,院校依然應開設“老年疾病與用藥”課程,并提供給學生在各類醫院老年病房見習的機會。