小兒術后硬膜外自控鎮痛的效果及對術后感染、炎癥反應的影響

李 勝,周春婷,宋 偉,李春秀,陶 暢

(1.衢州市婦幼保健院,浙江 衢州 324000;2.浙江大學醫學院附屬兒童醫院,浙江 杭州 310006)

因醫師和患兒家長考慮藥物選擇、給藥方式、疼痛評估的難度,衢州地區小兒術后鎮痛開展滯后。術后疼痛不僅影響小兒的生理和行為,還能導致免疫系統的改變[1]。我們觀察低濃度羅哌卡因復合嗎啡用于小兒術后硬膜外自控鎮痛的效果及對術后感染、炎癥反應等的影響,報道如下。

1 對象與方法

1.1 研究對象

選擇2015年1月至2017年12月在衢州市婦幼保健院行手術治療的患兒200例,ASAI~Ⅱ級,年齡5~12歲,其中中腹部手術120例,下腹部手術45例,會陰手術35例,無椎管內麻醉禁忌癥。按照入院編號奇數和偶數分為鎮痛組和對照組,每組100例。本研究已通過衢州市婦幼保健院醫學倫理委員會批準,并與家屬簽署知情同意書。

1.2 方法

2組患兒術前30 min肌肉注射阿托品0.01mg/kg、咪達唑侖0.05mg/kg,入手術室后,吸氧,常規監測,靜脈推注氯胺酮2mg/kg,患兒入睡后行L2-3間隙硬膜外穿刺,行硬膜外麻醉,局麻藥為1%利多卡因+0.15%鹽酸羅哌卡因。術畢鎮痛組將硬膜外導管連接無線鎮痛泵,泵容量100ml,配制0.08%鹽酸羅哌卡因+嗎啡0.05mg/kg+異丙嗪0.25mg/kg,泵速0.1ml/(kg.h),自控鎮痛量每次0.1ml/kg,鎖定時間20min。對照組鎮痛泵中溶液為生理鹽水,設置參數與鎮痛組相同。

1.3 觀察指標

1.3.1 疼痛評分 記錄術后4h、8h、24h、48h各時點的FLACC評分[1](0~10分,分值越高,認為疼痛越嚴重)。

1.3.2 感染率 記錄術后感染例數,包括術后切口、腹腔、呼吸道、腸道感染等,計算感染率。

1.3.3 炎性應激指標 術前及術后24h時抽取外周靜脈血檢測血清CRP、白細胞介素-6( IL-6)水平。

1.3.4不良反應 記錄皮膚瘙癢、嘔吐、尿潴留等不良反應。

1.4 統計學處理

采用 SPSS18.0 統計學軟件進行數據分析,2組間比較采用 t 檢驗和方差分析;計數資料采用χ2檢驗,以P<0.05為差異有統計學意義。

2 結果

2.1 2組患兒基本特征比較

2組患兒年齡、性別、體重、局麻藥用量、手術時間、ASA分級等差異均無統計學意義(P>0.05),見表1。

表1 2組患兒基本特征比較

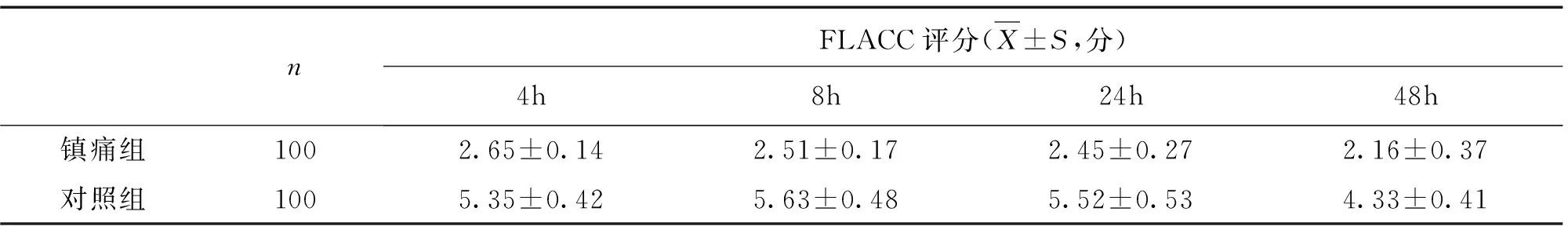

2.2 2組鎮痛評分比較

經重復測量方差分析,鎮痛組術后FLACC評分低于對照組(F=302.47,P<0.001),鎮痛組術后4h、8h、24h、48hFLACC評分逐漸下降,而對照組術后不同時間的評分先略上升后下降。隨著術后時間的延長,鎮痛組術后FLACC評分的下降更明顯(F=234.59,P<0.001), 見表2。

表2 2組術后不同時間FLACC評分比較(n=100)

2.3 術后感染、炎性應激指標及不良反應

鎮痛組術后感染率,術后24h的CRP、IL-6水平均低于對照組(P<0.05)。2組患兒均無皮膚瘙癢,術后嘔吐、尿潴留發生率差異沒有統計學意義(P>0.05)。見表3。

表3 2組術后感染率、炎性應激指標及不良反應比較

3 討論

本研究表明:鎮痛組術后FLACC評分低于對照組(P<0.05),隨著術后時間的延長,鎮痛組術后FLACC評分的下降更明顯(P<0.05)。2組患兒均無皮膚瘙癢,嘔吐、尿潴留發生率差異無統計學意義(P>0.05)。原因可能在于:嗎啡硬膜外注射后,可滲透過硬脊膜,再到蛛網膜下腔,經過腦脊液擴散,同脊髓背角膠質區的μ受體結合,鎮痛持久[2]。羅哌卡因毒性低,低濃度可產生運動和感覺分離[3]。嗎啡、羅哌卡因復合液產生協同作用,降低不良反應發生率。

在手術創傷時, 小兒可出現免疫功能紊亂。一方面表現為過度炎性反應狀態,另一方面表現為抗感染免疫防御能力下降。 CRP是最重要的急性反應蛋白,急性創傷和炎癥時可大量出現在血清中,靈敏度及特異性較高[4]。IL-6具有促炎和抗炎癥雙重作用,既能促進B細胞分泌抗體和T 細胞增殖、分化而增強免疫,又參與多種疾病的炎癥反應和病理過程[5]。鎮痛組CRP、IL-6水平低于對照組,說明應激反應較對照組輕。鎮痛組的術后感染率也低于對照組,與高項羽等發現一致[6]。

綜上所述,低濃度羅哌卡因復合嗎啡用于小兒術后硬膜外自控鎮痛安全、效果好,可降低術后感染率,減少過度炎癥反應。