如何呈現(xiàn)“賽博格”?現(xiàn)在就是未來

林紫鳴

當(dāng)下絕大部分人已經(jīng)離不開手機(jī)、電腦等利一技產(chǎn)品,它們不知不覺侵占著我們的生活。在利一技產(chǎn)品緊貼肌膚的今日,外置的利一技產(chǎn)品終有一天會內(nèi)置到我們的身體之中,那一天我們該如何適應(yīng)?關(guān)于這一活題,國外早已有探討。賽博格,便是關(guān)于機(jī)器與人,藝術(shù)與利一技在未來發(fā)展的暢想。

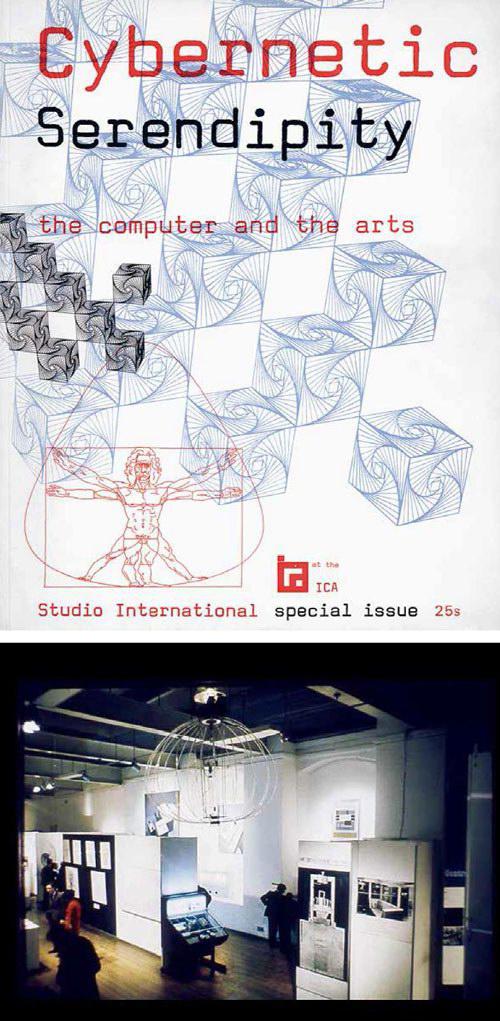

“賽博格”(Cyborg)一詞在不斷傳播和譯轉(zhuǎn)中,逐漸被多數(shù)人熟知為“帶有聲光電”的裝置。事實(shí)是,真正的賽博格所討論的核心從來不在于它的視覺呈現(xiàn),甚至可以說,“賽博格”的概念至今仍是沒有辦法完全“實(shí)體化”地呈現(xiàn)的。那么,真正的“賽博格”是什么?既然無法“實(shí)體化”地傳播,它又是如何借助藝術(shù)的形式來詮釋其內(nèi)容的?本文以1968年策展人賈西亞賴克特(Jasia Reichardt)在倫敦當(dāng)代藝術(shù)學(xué)院(ICA)策劃的“遇見控制論”(CyberneticSerendipity)展覽為起點(diǎn),連接起在7月剛結(jié)束的巴黎大皇宮的“藝術(shù)家&機(jī)器人”(Artistes&Robots)大展和英國巴比肯中心的“進(jìn)入未知:一場科幻之旅”(Intothe Unknown: A journey through Science Fiction)特展,來闡述如今關(guān)于賽博格的藝術(shù)想象,它們與半個(gè)世紀(jì)前并無二致,只是以更普遍的方式滲透至日常中。

什么是賽博格?

20世紀(jì)60年代,美國科學(xué)家曼弗雷德克林斯(Manfred Clynes)和內(nèi)森·克蘭(Nathan S.Kline)提出了“使用人工組件或技術(shù)的整合使生物具有恢復(fù)功能或增強(qiáng)能力”的概念試圖增強(qiáng)宇航員在太空上的作業(yè)能力。為此,他們創(chuàng)造了一個(gè)新詞:由“控制論”(Cybernetics)與“有機(jī)體”(organism)合成的“賽博格”(Cyborg)。賽博格泛指所有生物(包括人)和人造物結(jié)合而成的統(tǒng)一功能體,通俗地說,就是電子人、仿生人等延伸至一切由無機(jī)物和有機(jī)物組合而成的統(tǒng)一體都可以納入到“賽博格”范疇。誠如哈拉維所說:“賽博格(cyborg)是控制論的有機(jī)體(cyberneticorganism),是機(jī)器與生物體的混合,既是虛構(gòu)的生物也是社會現(xiàn)實(shí)的生物。”

關(guān)于賽博格的展覽探討

關(guān)于賽博格中“控制論”(Cybernetics)的展覽議題,最早可以追溯到1968年策展人賈西亞賴克特(JariaReichardt)在倫敦當(dāng)代藝術(shù)學(xué)院(ICA)策劃的“遇見控制論”(Cybernetic Serendipity)展覽。這是一次嚴(yán)謹(jǐn)和專業(yè)的展覽,獲得了其時(shí)的科技公司飛利浦、霍尼韋爾的支持,展覽內(nèi)容探討了計(jì)算機(jī)在藝術(shù)中的作用,包括音樂、詩歌、戲劇、電影、舞蹈、機(jī)器人和環(huán)境,通過將計(jì)算機(jī)與創(chuàng)造性實(shí)踐聯(lián)系起來,彌合了藝術(shù)與科學(xué)技術(shù)的縫隙。同時(shí),展覽手冊中也詳細(xì)地梳理了1890-1968年來計(jì)算機(jī)技術(shù)發(fā)展的歷史。

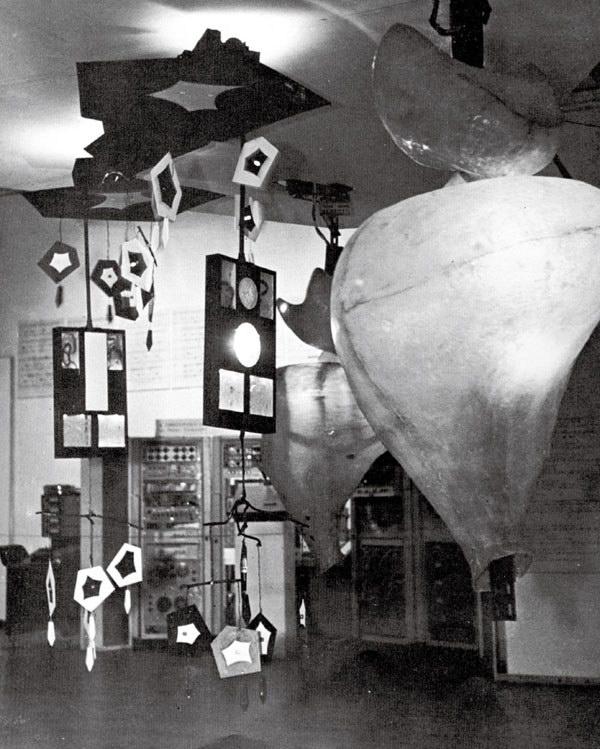

機(jī)器和裝置是展覽中非常引人注目的一部分。Gordon Pask制作了一系列具有互動部分的大型手機(jī),讓觀眾加入對話。許多機(jī)器形成動力學(xué)環(huán)境或顯示運(yùn)動圖像。還展示了計(jì)算機(jī)圖形,包括在陰極射線示波器和數(shù)字繪圖儀上生成的圖像。各種各樣的海報(bào)和圖形展示了計(jì)算機(jī)執(zhí)行復(fù)雜(顯然是隨機(jī))計(jì)算的能力。

該展展現(xiàn)的是藝術(shù)是如何延伸了科學(xué)技術(shù)的創(chuàng)造力,藝術(shù)家們用現(xiàn)在手段來展示對未來的想象,直面新技術(shù)的挑戰(zhàn)。

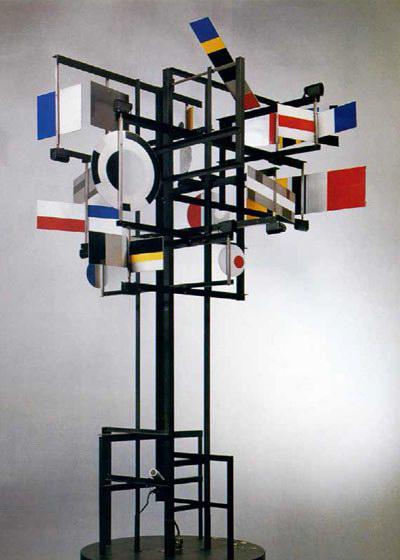

今年7月,巴黎大皇宮的“藝術(shù)家&機(jī)器人”(Artistes& Robots)展覽又向公眾拋出了一些貌似新鮮的議題:仿生結(jié)構(gòu)、人工智能、機(jī)器人自生等,科學(xué)和藝術(shù)仍然是對緊密聯(lián)系的雙生子。

展覽瓏敦藝術(shù)家Pahdc Tresset的機(jī)器人使用計(jì)算機(jī)視覺來識別他們的主題:它們可以識別面部。攝像頭在觀察后對準(zhǔn)紙面,用機(jī)械手臂進(jìn)行描繪,整個(gè)繪制肖像的過程需要花費(fèi)大約80分鐘。他的早期機(jī)器人之一Pete實(shí)際上會在看不到任何面孔時(shí)進(jìn)行涂鴉。早期的版本很粗糙,并沒有真正地涉及觀眾,而是使用計(jì)算機(jī)輔助繪圖程序創(chuàng)建的模擬繪圖。但在過去10年左右的時(shí)間里,Tresset和倫敦金匠學(xué)院Aikon項(xiàng)目的聯(lián)合主任Frederic Fol Leymarie取得了巨大的進(jìn)步。

藝術(shù)家Arcangelo Sassolino所展示的機(jī)械裝置是一個(gè)由四個(gè)機(jī)械挖掘機(jī)零件組裝而成的雕塑,并由一臺隨機(jī)發(fā)電機(jī)進(jìn)行液壓,這個(gè)挖掘機(jī)形態(tài)的挖臂會不斷震動,最終像一只大動物慢慢死去。

與1968年的“遇見控制論”展覽相比,巴黎大皇宮的“藝術(shù)家&機(jī)器人”(Artistes & Robots)展覽隨著越來越強(qiáng)大的軟件的使用,藝術(shù)家獲得了更大的自主權(quán)和無限的能力來處理形狀和交互性。盡管兩個(gè)展覽在對賽博格的想象并無實(shí)質(zhì)上的不同(都控制達(dá)到一切),只是隨著時(shí)間增長,所采用的軟件程序不斷智能化,而且還生成新的形狀和圖形。甚至,在模擬之下,他們所創(chuàng)作的藝術(shù)裝置就像有生命一樣,能夠思考和互動。藝術(shù)家所做的不是把真正的賽博格買體化,把最終的賽博格形態(tài)固定下來,而是以當(dāng)下的技術(shù)來細(xì)化賽博格的內(nèi)涵和核心。正如藝術(shù)展覽無法把觀眾變成“電子人”,但是這些藝術(shù)作品可以給予觀眾直觀感受,在邊緣處對賽博格的問題進(jìn)行細(xì)化。這些問題不僅圍繞著藝術(shù)家和機(jī)器人,也反映了“人”自身的問題:什么是藝術(shù)家?什么是藝術(shù)品?如果機(jī)器人具有人工智能,機(jī)器人是否就有想象力?這些問題的答案都不一定是樂觀的。

賽博格無處不在

賽博格的概念同樣也以日常的形式輸出到生活之中。2017年的倫敦巴比肯中舉辦了一場名為“進(jìn)入未知:一場科幻之旅”(Into the Unknown:A Journeythrough Science Rction)的特展給了我們很好的啟示。這場展覽匯聚了800多件以科幻為主題的展品,包括手稿、道具、裝置和海報(bào)等。這場展覽展現(xiàn)了一個(gè)光怪陸離的科幻世界,一方面反映了人類對技術(shù)革新源源不斷的熱情,另一方面也對技術(shù)快速發(fā)展感到不安和未知的恐懼。

一切所有關(guān)于賽博格的文學(xué)、電影、海報(bào)或是手辦都能成為賽博格在不同階段的“買證”,如果說藝術(shù)裝置只是在展覽中出現(xiàn),那么這些耳熟能詳?shù)奈膶W(xué)、雜志、漫畫和電影等都是充滿著賽博格隱喻的預(yù)言。在文學(xué)上,賽博格的概念通常與科幻小說有關(guān),如威廉吉布森(William Cibson)的《神經(jīng)漫游者》、尼爾斯蒂芬森(Neal Stephenson)的《雪崩》(Snow Crosh)、菲利普K迪克(Philip K.Dick)的《仿生人會夢見電子羊嗎?》等。在此脈絡(luò)之下,誕生了非常多優(yōu)秀的討論賽博格的影視作品,其中最為經(jīng)典的是《銀翼殺手》(1982)、《攻殼機(jī)動隊(duì)》(1989)和《黑客帝國》(1999)。

展覽中令人注目的展品除了小說原本、電影海報(bào)和劇照以外,還有視覺特效公司“雙重否定”(DoubleNegotive)制作的裝置展品和各種珍藏版科幻雜志、超級英雄漫畫選刊等展品。就如帕特里克吉格(PatrickJ.Cyger)所認(rèn)為的,科幻文化流派的發(fā)展演變深受當(dāng)時(shí)社會生產(chǎn)背景及大眾市場的影響,因此也常以消遣雜志、游戲卡、平裝漫畫等價(jià)格低廉的形式呈現(xiàn)。然而,在科幻娛樂如此流行的現(xiàn)在,即便許多科幻作品都就人類現(xiàn)買展開了自己的探討,人們依舊傾向于忽視“科幻文化”成為“正統(tǒng)文化”的潛力。而“進(jìn)入未知”展覽,則有意地將日常能見的雜志、電影和漫畫的地位提高—它們也有不亞于藝術(shù)裝置的內(nèi)容體驗(yàn)和展示效果。如果能讓觀眾提起對這些周遭的雜志、電影、漫畫主題的關(guān)注,這是非常充滿前瞻性的行為。

總的來說,賽博格所關(guān)心的是有限的界限和有效的融合,它指代的既是虛構(gòu)(未來)的事物,也是活生生的經(jīng)驗(yàn)(現(xiàn)在)。它以現(xiàn)在勾畫未來,不限以任何藝術(shù)形式來彌補(bǔ)技術(shù)和未來的想象之間的斷合。既是動物也是機(jī)器的生物之買體的賽博格作為一種我們將來社會和身體現(xiàn)買的虛構(gòu),借助藝術(shù)形式來呈現(xiàn)構(gòu)成未來之可能的預(yù)測。