新時代高校黨務(wù)工作隊伍勝任力培訓(xùn)體系研究

張俊霞

(運城學(xué)院政法系,山西 運城044000)

習(xí)近平總書記在全國高校思想政治工作會議中指出,“要加強高校黨的基層組織建設(shè),創(chuàng)新體制機制,改進(jìn)工作方式,提高黨的基層組織做思想政治工作能力。要做好在高校教師和學(xué)生中發(fā)展黨員工作,加強黨員隊伍教育管理,使每個師生黨員都做到在黨愛黨、在黨言黨、在黨為黨。”[1]這個重要指示不僅給高校黨務(wù)工作隊伍提出了更高的要求,而且為改進(jìn)高校黨務(wù)工作隊伍勝任力培訓(xùn)體系提供了契機。

一、高校黨務(wù)工作隊伍勝任力的內(nèi)涵

從歷史發(fā)展的角度來看,勝任力研究肇始于“管理學(xué)之父”泰勒(Taylor)運用時間和動作分析方法的“管理勝任特征運動”[2]。1933年,卡爾·桑德魯斯(Carr Saunders)和威爾森(Wilson)在考察各種職業(yè)的基礎(chǔ)上,給予勝任力以專業(yè)化的智能這個最初含義。1973年哈佛大學(xué)教授戴維·麥克利蘭(David·McClelland)正式提出勝任力這個概念。他正式提出,勝任力是通過可靠測量的“自我概念、態(tài)度、價值觀、知識、技能、特質(zhì)和動機”[3]等深層次特征來區(qū)分高績效者和一般績效者。1993年美國心理學(xué)家斯賓塞(Spencer)進(jìn)一步完善了勝任特征的定義。[4]在此基礎(chǔ)上所建構(gòu)的勝任力冰山模型和洋蔥模型成為相關(guān)行業(yè)針對具體崗位錄入、培訓(xùn)、考核的依據(jù)。

20世紀(jì)80年代后期,中國學(xué)者將勝任特征模型構(gòu)建理論開始運用于管理學(xué)等行業(yè)。自21世紀(jì),基于勝任力的研究論題得以拓展,學(xué)者也將勝任力模型運用于高校黨建研究。[5]但是對于高校黨務(wù)工作隊伍勝任力的內(nèi)涵而言,尚未給予明確的界定。新時代,高校黨務(wù)工作隊伍面臨著新形勢、新挑戰(zhàn),這就要求必須綜合各種影響因素,參照其他學(xué)者對勝任力的研究成果,從而得出高校黨務(wù)工作隊伍勝任力是可以量化并且激勵黨務(wù)工作者達(dá)成理想績效的深層次特征,包括知識、價值觀、技能以及動機等。

具體來說,高校黨務(wù)工作隊伍勝任力首先是從黨務(wù)工作者的崗位特征出發(fā),其中包括政治素質(zhì)、業(yè)務(wù)能力、工作環(huán)境等要素。其次,高校黨務(wù)工作隊伍勝任力直接影響黨建工作績效。再次,高校黨務(wù)工作隊伍勝任力要素中政治信仰這個隱性因素發(fā)揮著核心作用。因此,高校黨務(wù)工作隊伍勝任力的特征是顯性和隱性的統(tǒng)一。顯性特征主要涵蓋黨務(wù)工作者所掌握的新時代中國特色社會主義思想體系等專業(yè)知識和技能,是從事黨建工作所體現(xiàn)出來的政治理論水平和工作能力,是確保勝任工作獲致高績效的前提;隱性特征主要包括黨務(wù)工作者的政治信仰、黨性等,是確保黨務(wù)工作者確立正確政治方向的關(guān)鍵。隱性特征較難培養(yǎng),主觀性強,但是一旦樹立堅定的政治信仰和純潔的黨性,其就成為穩(wěn)定不可動搖的因素。

綜上所述,高校黨務(wù)工作隊伍勝任力是指從事高校黨務(wù)工作的群體具有的個體特征,如黨的理論知識、政治信仰、黨性等,這些是影響一個黨務(wù)工作者優(yōu)秀與否的重要因素,也是確保高校思想政治工作健康發(fā)展的重要指標(biāo),更是確保社會主義辦學(xué)方向的重要保障。

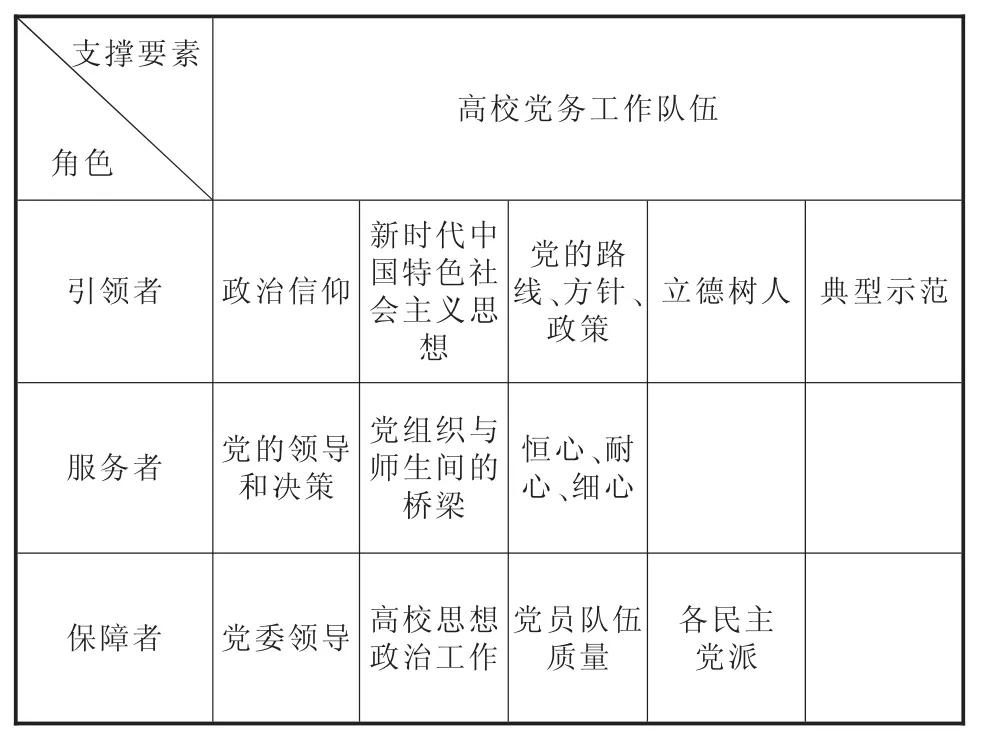

支撐要素高校黨務(wù)工作隊伍角色引領(lǐng)者 政治信仰新時代中國特色社會主義思想黨的路線、方針、政策立德樹人 典型示范服務(wù)者 黨的領(lǐng)導(dǎo)和決策黨組織與師生間的橋梁恒心、耐心、細(xì)心保障者 黨委領(lǐng)導(dǎo) 高校思想政治工作黨員隊伍質(zhì)量各民主黨派

二、高校黨務(wù)工作隊伍勝任力培訓(xùn)的重要意義

高校黨務(wù)工作隊伍的工作涉及黨組織建設(shè)、宣傳貫徹黨的路線方針政策、強化師生聯(lián)系、確保社會主義辦學(xué)方向等內(nèi)容。因此,對于黨務(wù)工作者而言,必須政治素養(yǎng)高、思想作風(fēng)過硬、群眾意識強、不僅懂教育而且會管理,更善于做思想政治工作。這就要求他們掌握關(guān)于黨的知識、思想政治教育學(xué)、管理學(xué)、心理學(xué)等,形成合理的知識結(jié)構(gòu)。根據(jù)高校黨務(wù)工作者工作的特殊性,把政治信仰、黨性、技能等與黨務(wù)工作者的個體實際相結(jié)合,構(gòu)成黨務(wù)工作者的勝任力。高校黨務(wù)工作者要勝任工作必須經(jīng)過系統(tǒng)、專門的培訓(xùn),依托培訓(xùn)班和研修基地,建立健全高校黨務(wù)工作隊伍勝任力培訓(xùn)體系。

首先,高校黨務(wù)工作隊伍勝任力培訓(xùn)有利于高校黨務(wù)工作隊伍專職化。專職化意味著高校黨務(wù)工作隊伍要經(jīng)過專門的訓(xùn)練,和其他行政工作者相比,他們要與時俱進(jìn)地深刻理解、掌握關(guān)于黨的知識,發(fā)揮黨組織在高校的領(lǐng)導(dǎo)核心作用。而且,高校黨務(wù)工作隊伍承擔(dān)著引領(lǐng)教育目標(biāo)、服務(wù)教育過程和保障教育方向的重任[6],是確保高校思想政治工作健康發(fā)展的骨干力量。要達(dá)至這些目標(biāo),“培訓(xùn)教育是提高高校黨務(wù)干部素質(zhì)的有效途徑”[7]。因此,勝任力的培訓(xùn)是他們明確職業(yè)標(biāo)準(zhǔn),掌握專門知識和技能,身份專門化的必然要求。

其次,勝任力培訓(xùn)有利于挖掘高校黨務(wù)工作隊伍所具有的隱性特質(zhì)。正如上面所述,勝任力不單單包含知識和技能,其中價值觀 (尤其是政治信仰)、動機、甚至人格魅力這些隱性因素都發(fā)揮著重要的影響。在勝任力培訓(xùn)中,通過專題講座、拓展訓(xùn)練等各種形式,激發(fā)黨務(wù)工作者的理想信念,堅定中國特色社會主義道路自信、理論自信、制度自信、文化自信,落實從嚴(yán)治黨責(zé)任制。

再次,勝任力培訓(xùn)有利于高校黨務(wù)工作隊伍工作績效的提升。勝任力和工作績效密切相關(guān),是預(yù)測高校黨務(wù)工作隊伍績效可靠、可測量的指標(biāo),它能夠區(qū)分高績效者和一般績效者,而且能夠進(jìn)行深層次的評價。高校黨務(wù)工作者勝任力培訓(xùn)首當(dāng)其沖的是政治建設(shè)和思想建設(shè)[8],在此基礎(chǔ)上,知識和技能的提升能夠加強高校黨務(wù)工作者的綜合素質(zhì),促使他們逐漸轉(zhuǎn)變工作理念,創(chuàng)新工作方式和方法,其中最為直接的表現(xiàn)就是工作績效的提升。

三、高校黨務(wù)工作隊伍勝任力培訓(xùn)體系構(gòu)建

不可否認(rèn),高校黨務(wù)工作隊伍的培訓(xùn)始終是基層黨建工作中的重中之重。然而,由于界定影響高校黨務(wù)工作隊伍勝任力因素的不統(tǒng)一性、黨務(wù) 工作者身份的雙重性、培訓(xùn)時間的零散化、培訓(xùn)內(nèi)容側(cè)重理論化等原因,導(dǎo)致高校黨務(wù)工作隊伍培訓(xùn)更多注重知識和技能方面,而在政治信仰、黨性、工作動機等方面仍有待提升。因此,必須建構(gòu)科學(xué)合理有效的勝任力培訓(xùn)體系。

(一)明確培訓(xùn)對象

勝任力培訓(xùn)開展的前提和基礎(chǔ)是明確高校黨務(wù)工作隊伍人員的構(gòu)成。值得注意的是,高校黨務(wù)工作隊伍除原有的結(jié)構(gòu)外,一些教師黨員中的“學(xué)科帶頭人、學(xué)術(shù)領(lǐng)域權(quán)威、教學(xué)骨干、中層管理人員”也成為黨務(wù)工作隊伍的成員[9]。在進(jìn)行培訓(xùn)之前,培訓(xùn)工作者應(yīng)著重對高績效黨務(wù)工作者的特征進(jìn)行分析,構(gòu)建勝任力特征模型,重點對一般績效的黨務(wù)工作者進(jìn)行培訓(xùn)。同時,培訓(xùn)工作者可以通過問卷調(diào)查等形式,總結(jié)一般績效者和高績效者之間的差別,有針對性地提升某方面能力。對于學(xué)科帶頭人等黨務(wù)工作者,在注重學(xué)術(shù)研究、教學(xué)和管理的同時,鼓勵他們對黨建工作進(jìn)行研究,發(fā)表真知灼見。

(二)制定合理的培訓(xùn)方案

培訓(xùn)方案的設(shè)計是勝任力培訓(xùn)的核心環(huán)節(jié)。培訓(xùn)工作者應(yīng)依據(jù)培訓(xùn)對象,從時間安排、方式方法、課程安排、培訓(xùn)專家學(xué)者(擔(dān)任培訓(xùn)師一職)的選擇以及經(jīng)費支持等方面,科學(xué)合理地規(guī)劃培訓(xùn)方案。主要應(yīng)關(guān)注以下幾個方面:首先,培訓(xùn)時間注重分散和集中的合理化分配。高校黨務(wù)工作者在平時上班期間,由于要處理的事務(wù)較多,很少能均出整塊時間參加培訓(xùn)。因而,假期的集中培訓(xùn)安排應(yīng)作為主要形式。將短期培訓(xùn)和長期培訓(xùn)結(jié)合起來,確保培訓(xùn)效果。其次,培訓(xùn)工作者要及時將培訓(xùn)信息傳遞給高校黨務(wù)工作者,確保培訓(xùn)得以順利開展。再次,在培訓(xùn)過程中,留夠充足的時間,讓培訓(xùn)對象進(jìn)行提問和交流,培訓(xùn)專家學(xué)者要及時解答他們的疑問,并征求意見和建議,來改進(jìn)和完善培訓(xùn)方案。總之,培訓(xùn)專家學(xué)者和作為培訓(xùn)對象的高校黨務(wù)工作者間應(yīng)形成互通有無的良性合作關(guān)系,確保培訓(xùn)的順利進(jìn)行。

(三)系統(tǒng)化培訓(xùn)內(nèi)容

高校黨務(wù)工作隊伍培訓(xùn)內(nèi)容不僅包括理論知識、技能,而且包括價值觀(尤其是政治信仰)、動機等。理論知識方面,涵蓋的主題可以包括馬克思主義理論、經(jīng)濟學(xué)、黨建研究、反腐敗理論研究、社會科學(xué)發(fā)展等方方面面,從基礎(chǔ)理論知識到政治信仰、黨性等構(gòu)成不同的專題,并且,不同的專題應(yīng)有詳細(xì)的介紹和具體內(nèi)容的闡述。對于價值觀、動機而言,一方面可以通過理論知識的內(nèi)化來堅定高校黨務(wù)工作者的政治信仰和黨性,另一方面可以通過樹立典型進(jìn)行示范,同時也不能忽視專家學(xué)者人格魅力的影響。

(四)配備專業(yè)的培訓(xùn)師

培訓(xùn)師的專業(yè)化是指黨務(wù)培訓(xùn)的授課教師而言,他們作為理論專家,是各行各業(yè)中著名的馬克思主義理論研究專家,有著豐富的教學(xué)、管理知識經(jīng)驗,對黨的理論和歷史發(fā)展有著長期的研究,對黨的路線、方針、政策有著深刻理解,能從各自研究專長出發(fā),傳遞最前沿的理論動態(tài)和時事狀況,從而給高校黨務(wù)工作者以理論上、思想上的引導(dǎo)。

此外,他們能夠結(jié)合時代的發(fā)展變化,認(rèn)真踐行現(xiàn)代教育培訓(xùn)理念,從培訓(xùn)主題選擇、課堂組織、語言表達(dá)、多媒體使用等各方面突破傳統(tǒng)教授者的定位,以指導(dǎo)者的角色來實現(xiàn)培訓(xùn)目標(biāo)。在此過程中,培訓(xùn)師也在不斷地認(rèn)識自我,針對培訓(xùn)中出現(xiàn)的問題有針對性地改進(jìn)和提升。

(五)有效評價培訓(xùn)效果

培訓(xùn)效果評估其實是一個綜合性的評價。雖然體現(xiàn)的是最終培訓(xùn)效果如何,但是也得參照培訓(xùn)前、培訓(xùn)中的評價來進(jìn)行,是過程評價和結(jié)果評價的統(tǒng)一。評估者可以運用調(diào)查問卷等方式,在培訓(xùn)課程結(jié)束的時候,了解被培訓(xùn)的高校黨務(wù)工作者對培訓(xùn)的主觀感覺和滿意程度;可以使用書面測評、口頭測試等方式,評價他們掌握知識的深度和廣度;可以通過訪談、直接觀察的方式,評估他們思想意識狀況,尤其是在政治信仰和黨性方面發(fā)生的變化;通過對整個培訓(xùn)獲致的結(jié)果評價,來調(diào)整培訓(xùn)目標(biāo)和過程中某些錯位的現(xiàn)象,提升培訓(xùn)的質(zhì)量。