基于文化價值維度對比中美電視求職類節目的差異

王珊 謝稚

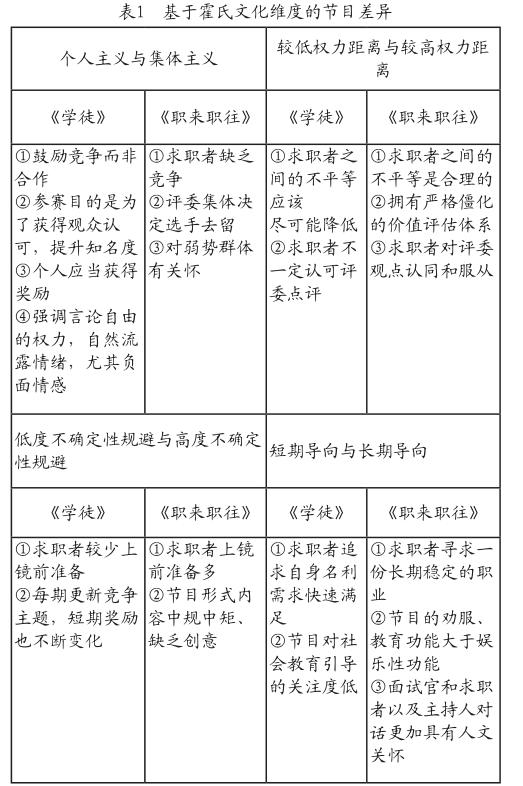

摘 要 文章以霍夫斯泰德文化價值維度為基礎,將《學徒》和《職來職往》作為樣本進行對比,研究發現盡管在中美兩國共享“陽剛氣質”的文化維度下,同樣衍生出了追求事業進步的節目形式,然而其反映的深層文化維度卻大不相同,為中國節目出口造成了較大文化壁壘。

關鍵詞 文化價值維度;學徒;職來職往;霍夫斯泰德

中圖分類號 G2 文獻標識碼 A 文章編號 1674-6708(2018)224-0032-02

1 中美求職類節目植根于自身母體文化

作為文化產品的具體電視節目,總是居于某一文化結構的表層,體現某一文化的不同方面或被某一文化的不同子系統所影響。每一個具體的節目形態,都深刻地反映著其母文化的不同特征。

2004年,美國推出由如今的美國總統擔任主持人真人秀節目《學徒》。16名求職者分組后互相競爭完成一項商業任務,失敗的一組會有人被解雇,勝利的一方可以獲得物質獎勵。最終的勝利者將獲25萬美金年薪的工作。

《職來職往》主要針對大學生受眾,是我國求職類節目的代表。每期4位求職者可以通過3個環節向18位企業面試官展示自己,在此期間,面試官亮燈表示支持,滅燈表示不支持,最后亮燈數超過9盞的求職者將有機會選擇在場企業中的任意一家,若亮燈數不足9盞,則求職失敗。

2 求職類節目與霍氏文化維度理論

2.1 個人主義集體主義

個人主義和集體主義文化深深影響著這兩檔節目的制作和成型。《學徒》雖然是一檔求職節目,但依然延續了美國制作人鐘情的殘酷生存環境,將美國主流文化中個人拼搏、冒險精神和惡劣復雜的環境刻畫得淋漓盡致。《職來職往》直接復刻國內婚戀相親節目的“亮燈模式”,18位面試官集體決定選手去留,過半面試官亮燈則獲得工作。

從求職者個人擁有的平均播放時長看,《學徒》每一期都會淘汰掉一名求職者,剩余求職者每期展示自我的播放時長呈現出遞增趨勢。換言之,每一季《學徒》越往后就越能看到求職者更多的個性化展示。投資人兼主持人特朗普常常指責選手無用、愛撒謊,參賽者也直言不諱對名利的追求,直白的言辭在個人主義的文化中是誠實、行使言論自由權的體現。相比之下,《職來職往》的主持人則是含蓄的,不直接對求職者做出負面評價。求職者平均給展示時長都不足20分鐘,多用溫情的故事打動觀眾,強調與觀眾“共情”。

這兩檔求職類節目最顯著的差異在于競爭。《學徒》營造了一片充滿物質競爭的環境,以刺激選手展現不道德、不文明的斗爭行為。競爭的過程之中又展現了人與人的沖突、人與團隊整體的沖突、人與社會的沖突,突出商業的殘酷和人際關系的錯綜復雜。可以說,競爭是推動節目發展的主要動力。在《職來職往》中,求職者之間、面試官之間彼此沒有競爭,節目主要考量個體能力與企業需求的契合度,無論成功與否,一旦求職者經歷完全部流程,就意味著求職結束。

2.2 權力距離

在一個國家的機構和組織中弱勢成員對于權力分配不平等的期待和接納程度。在權力距離較大的社會人們接受較強的等級制,在權力距離較小的社會人們接受較弱的等級制。相比較而言,中國是一個高權力距離文化的國家,美國是一個低權力距離的國家。在節目中兩者差異主要表現為:

權力距離在求職類節目的反映直接表現為求職者和用評委的距離,《學徒》中的特朗普既是節目贊助者又是評價選手的主持人,甚至可以直接決定部分選手去留,節目通過宣傳渲染他的身世背景和節目中的地位突出了他高權力的人物形象特征,無形中拉大了特朗普與其他人的權力距離,但每期節目表現優異者有機會入住他的豪宅或者擁有與他共進晚餐的機會等,獲勝者成為其公司的總經理,最終縮短了節目中權力距離,另外,處于被淘汰危險之中選手可以與主持人辯駁,爭取留下來的機會,與美國主流文化倡導的平等不謀而合。

《職來職往》中有18位面試官,他們擁有絕對的提問權和滅燈權,求職者必須服從于面試官的集體決議。可以說,《職來職往》是將平常企業的面試行為利用媒介公開化,“提問——回答”的方式固化了求職者和面試官的距離,用人單位評估人才價值方式不因公開傳播而改變。

2.3 不確定性規避

在不確定性規避指數傾向高的社會文化里,人們的信仰和行為會被法律制度與行為規范所限制。與中國相比,美國是一個低度不確定性規避國家,更加靈變,勇于挑戰和冒險。反映在節目中,則明顯可以看出,總體上選手賽前焦慮感低,賽程中非比賽時段會開展娛樂活動,樂于在節目中提出新的想法并付出實踐。盡管《學徒》也會嚴格遵守節目規則,敗者組淘汰一名選手,但是選擇哪一位選手淘汰往往沒有一個固定、可量化的標準,隨意性大。

《職來職往》擁有一套固定單一的節目流程,盡管進行了幾次節目改版,但本質上“問答”“亮燈”模式依然堅挺,選手需要事前拍攝自我介紹,準備問答環節。處于高度不確定性規避文化中的人們通過一定的事前準備獲取安全感,固定的規則、流程會使節目呈現出更多條理性和秩序性,避免意外發生。由于節目環節限制,選手無法多樣化展現自己的個性特點。

2.4 長期與短期的價值取向

中國相對于美國是一個看重長期價值導向的國家。《學徒》加入一定的戲劇沖突元素,欄目會給成功者提供大筆獎金,強調競爭結果的物質豐厚,被淘汰的選手也在短時間內贏得不小名氣。節目的參與者幾乎都沖著“一夜暴富”而來,《學徒》滿足了求職者的短期利益,而《職來職往》的求職者是希望找到一份長期、穩定甚至終其一生的工作,盡可能在找工作時回避不確定性。

從節目制作來看,《學徒》是季播節目,同大多美國真人秀一般,強調的是感官刺激,現在已經停止播出。《職來職往》一直將社會教育功能放在首位,經歷數次改版,依然還活躍于熒幕之上。

3 結論與啟示

在中美“達人秀”節目中,中美兩種文化在陰性主義與陽性主義的文化維度表現出了一致性,中美都提倡陽剛氣質的文化,說明實現人生價值和取得事業成就是推動美國和中國社會發展的動力之一,這為中國式求職節目出口奠定了一個可能的文化維度基礎。

然而,中國的求職節目出口在文化上依然存在壁壘,在“個人主義與集體主義”?“不確定性規避”“權力距離”“長期導向與短期導向”表現出極大差異,該差異說明不論是引進、模仿外國求職類節目,還是開展的對外文化產品輸出,事先都應對電視節目產品的目標市場進行詳細調查,盡量掌握目標市場主流人群的價值觀,只有體現了目標市場主流人群的價值觀的電視產品,才有可能被目標受眾欣然接受。另外,根據霍夫斯泰德的文化維度理論,應當優先選擇各項文化維度評分與我國接近的國家作為市場出口本國文化產品,以消減跨文化輸出產生的受眾認知障礙和文化抵觸。

參考文獻

[1]吉爾特·霍夫斯泰德.文化與組織:心理軟件的力量[M].2版,李原,孫健,譯.北京:中國人民大學出版社,2010.

[2]吳逸晟.電視文化探索:維度構建與差異分析[D].上海:上海外國語大學,2011.

[3]譚天.論電視節目形態構成——一種用于節目研發的理論模型[J].現代傳播,2009(4).