理性主義道德心理學批判

——喬納森·海特與社會直覺主義

王覓泉,姚新中

(1.中國政法大學 馬克思主義學院,北京 100088;2.中國人民大學 哲學院,北京 100872)

道德判斷是道德心理學關注的核心課題之一。人是通過何種心理過程作出道德判斷的?對此不同的理論有著不同的解釋。在哲學和心理學上長期占統治地位的理性主義認為,道德判斷是理性推理注作為動詞的reason及其名詞形式reasoning通常被翻譯為“推理”,但這個譯法可能造成誤解。因為說起“推理”我們聯想到的往往是邏輯推理,或者對事實鏈條的推理,但這些不能涵蓋reasoning的全部內容。例如在諸多考慮中反思權衡作出決定,也是一種reasoning,但是稱之為“推理”似乎又不合漢語習慣。此點關涉reasoning的具體內容和形式,后文還將論及。出于方便和統一的考慮,我們還是沿用了“推理”這個譯法,作為補救,我們提請讀者注意“推理”之“推”除了“推導”,還可能有“推敲”“推求”等義。的結果,而道德感學派則認為,道德判斷根源于情感,理性推理只是用來澄清相關事實和概念的工具。晚近還有心理學家主張道德判斷的雙重心理機制,即理性推理和情感都可能在道德判斷中發揮作用并導致不同類型的判斷,如后果主義判斷與理性推理相關,而義務論判斷則與情感相關。注參見Joshua D. Greene, “The Secret Joke of Kant’s Soul,”in Walter Sinnott-Armstrong(Ed.), Moral Psychology, Vol. 3: Emotion, Brain Disorders, and Development, Cambridge, MA: The MIT Press, 2008, pp35-79; 對Greene思想的一個簡要評述,參見王覓泉、姚新中:《約書亞·格林和道德判斷的雙重心理機制》,載《哲學動態》2014年第9期。

美國心理學家喬納森·海特(Johnathan Haidt)在一篇題為《情感之狗和理性之尾》[注]Johnathan Haidt, “The Emotional Dog and Its Rational Tail,”Psychology Review 108/4(2001): 814-834. 海特后來稱,文題中是為了與rational押韻才用emotional一詞,雖然情感往往是直覺性的,但并不是所有的直覺都是情感或有情感成分。嚴格說來海特想探討的不是情感,而是直覺。“emotional”雖然押韻,但是犧牲了準確。參見Johnathan Haidt, “Social Intuitionists Reason, in Conversation,” in Walter Sinnott-Armstrong(Ed.), Moral Psychology, Vol. 2: The Cognitive Science of Morality: Emotion and Diversity. Cambridge, MA: The MIT Press, 2008, pp250-251.的文章中,提出了一種新的道德判斷心理學理論,即社會直覺主義(Social Intuitionism),強調日常道德判斷的直覺基礎和道德認知過程的社會性,指出推理(reasoning)在日常道德判斷形成過程中因果作用(causal role)的有限性、事后性(post hoc)和偏倚性(biased)。社會直覺主義直接反對理性主義,與道德感學派和雙重心理機制學說雖有親緣性,但社會直覺主義的出發視角,是心理學意義更加明確的直覺-推理這一快一慢、一熱一冷兩種認知方式之分,而不是較為模糊的(哲學上的)情感-理性或(心理學上的)情感-認知之分。較之道德感學派,社會直覺主義綜合了當代社會心理學、文化心理學、進化心理學以及人類學、靈長類動物學等多學科領域關于直覺、情感、推理、判斷等社會認知過程的研究成果,因此具有更廣泛和深厚的經驗基礎。而較之雙重心理機制學說,社會直覺主義更加細致地分疏不同機制的權重、特征及相互關系,因此更為詳備。

社會直覺主義理論提出后,在心理學、倫理學界引起了廣泛的回響。[注]根據“百度學術”檢索的結果,截至2018年8月12日,僅《情感之狗與理性之尾》一文已被引用高達3 684次。特別是理性主義的同情者,列舉出了推理在道德判斷中發揮因果作用的種種情形,批評社會直覺主義貶低了推理的地位。在辯論往還中,海特也在不斷澄清、論證社會直覺主義的立意和要點,展現了該理論強韌的包容性與解釋力。推理在日常道德判斷中究竟如何發揮作用,應該占據何種地位?是攻辨交鋒的核心問題。經過21世紀以來十數年的傳布,社會直覺主義已經成為一種頗有影響力和代表性的道德判斷心理學理論。國內學界雖曾有所引介,[1]但是對其中蘊涵的問題尚缺乏深入的挖掘和探討。本文從新的視角檢視海特社會直覺主義與現代理性主義道德心理學之間的互動,提出對日常道德判斷之心理過程的探索,既影響我們對人類道德以及人類作為道德主體尊嚴的理解,也對道德哲學研究方式和道德教育有著重要的理論意義。

一、認知革命、情感革命和雙系統

社會直覺主義誕生有兩個重要的心理學史背景。首先從大的方面看20世紀60年代,科爾伯格(Lawrence Kohlberg)引領了道德心理學的“認知革命”(cognitive revolution)。科爾伯格認知學派信奉理性主義哲學,聚焦于以推理為核心的道德能力及其發展規律。他們運用的典型方法是圍繞道德兩難情境的問答,通過觀察處于不同道德發展水平的兒童在問答中表現出來的推理方式,歸納道德認知發展的一般階段規律。80年代,科爾伯格的女弟子吉利根(Carol Gilligan)指出道德能力存在性別差異,在女性道德能力中情感占據重要地位,繼而批評認知學派過于注重推理而忽視了情感。[2]約略同時,心理學重新發現和承認情感的重要性,興起了一種針對“認知革命”的“情感革命”(affective revolution)趨勢。但是,在20世紀末海特開展工作的年代,關于道德判斷的心理學研究仍然受到認知學派的深重影響,“理性主義仍然占據統治地位,好像存在一種共識,認為兒童在日常推理的過程中自己創造出道德標準,道德就是類似性格的認知能力和一套關于道德標準的知識結構,存在于個體心智當中”[3]816。海特感到道德心理學的這種局面亟待革新。

從較小的方面看,20世紀90年代以來,人類認知和行為的自動性(automaticity)一面日益受到心理學的嚴肅關注和研究,雙加工模式(dual-process model)得到廣泛認同。按照這種模式,人類認知和行為可以由兩個不同的系統實現。系統I在進化史上更加古老,無需認知注意即可自動快速運作,整體性地處理信息。系統II在進化史上較年輕,需要有意識控制和投入注意力,分析性地、一步一步地推理出結果。[4]我們日常生活中很多事情都是由系統I無意識地處理的,它的好處是快捷省力,大多數時候它也基本勝任其事。但是系統I缺乏自主性和靈活性,如果情境特殊或者發生變化,它可能無法準確回應,這時候就需要動用系統II來主動尋找處理辦法。這一雙系統模式在人類許多領域的認知和行為中都能普遍地觀察到,成為晚近心理學中廣受承認的一個基本框架。

在這樣的一正一反兩個背景下,海特提出,“道德心理學亟待革新,從認知革命的影響中走出,經過八十年代的情感革命,進入九十年代開啟的自動性和雙加工模式的時代”[5]。社會直覺主義反對道德心理學領域積習深重的理性主義,自覺汲取人類認知和行為雙系統研究的最新成果,力圖揭示道德判斷的雙系統模式,尤其注意直覺暨自動性在其中的作用。

二、“直覺之狗”搖動“理性之尾”

道德心理學的最重大課題包括(1)道德信念和動機從何而來?(2)道德判斷如何工作?[6]1前者涉及道德認知的實質內容,后者涉及道德認知的心理過程,社會直覺主義首要面對的是后者。社會直覺主義主張,日常道德判斷是基于直覺作出的,只有在必要時,推理才事后出現,為已經形成的判斷提供辯護,在辯護中,它有時候甚至編造本不成立的理由。所以,推理是有所偏倚的,甚至僅僅只是一種“粉飾”(confabulation)。以上模式突出地體現在海特稱之為“道德詞窮”(moral dumbfounding)的現象中。

在海特等人精巧設計情節的一些判斷題目中,被試者很快就作出判斷,但是在主試者將他們給出的理由一一推翻之后,被試者啞口無言,然而仍不愿意因此放棄最初的判斷,海特稱這種現象為“道德詞窮”。一個典型的題目情節設計如下:一對兄妹在旅行中突發奇想,在采取了足夠安全措施的情況下,嘗試發生只此一次的性關系,問被試者這樣做是否可行。多數被試者很快作出判斷:這樣做是錯誤的。但是被問及理由時,他們給出的理由(例如很多被試者說,這樣做可能會生下有嚴重缺陷的孩子)在題目情節中已經事先被有意地排除了。在主試者一次一次地推翻所有這類理由之后,仍有很多被試者雖然面露尷尬之色,但不改最初判斷,只是說,我不知道,但那樣做就是錯的。

海特認為,被試者是在對亂倫性關系的直覺性的強烈厭惡之情的驅動下,對兄妹二人所為作出否定性道德判斷的。當被問及理由時,他們才為了辯護自己的判斷去尋找理由,可見推理的事后性和偏倚性。而他們找到的理由在題目情節中已經被排除掉,因此是不相干的。這說明推理為判斷提供的辯護只是站不住腳的“粉飾”。即使理由不成立也仍不放棄判斷,這說明理由對判斷形成沒有發揮因果作用。所以,推理不像理性主義認為的那樣,抓住或發明道德真知(moral truth)以形成道德判斷。海特將推理的角色比喻為律師,它是直覺的代理人,不像法官是為了尋求真相和正義,律師是對當事人利益負責,為之提供服務的。

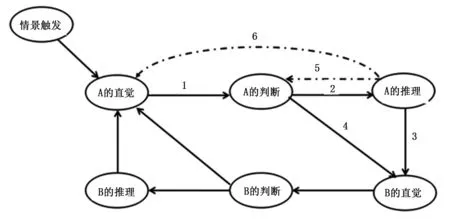

海特認為在日常道德判斷中直覺和推理的角色是普遍如此的。在經驗研究的基礎上,海特提出了社會直覺主義的完整模式,如圖所示:[3]815

海特將“道德直覺”(moral intuition)界定為“對人之品格或行為的評價性感受(好-惡、善-惡)在意識或意識邊緣突然出現,而覺察不到經歷過尋找和權衡證據、推導結論等步驟”。他將“推理”(moral reasoning)界定為“轉化(transforming)關于被判斷者的所予信息來得出道德判斷的有意識心智活動”。界定推理的關鍵在于,它是有步驟的,而且至少有些步驟是有意識地進行的。[注]Johnathan Haidt, Fredrik Bjorklund, “Social Intuitionists Answer Six Questions about Moral Psychology,” p188. 這里海特修改了他最初在《情感之狗和理性之尾》一文中對直覺的界定,因為先前的界定將直覺和判斷混為一談,使社會直覺主義模式中的連接1“直覺判斷”變得沒有必要。海特的上述界定只抓住兩種心理過程最基本的形式特征,直覺和推理對應雙系統模式中一快一慢、一熱一冷兩種認知方式。

社會直覺主義圖示中有6條標號的帶箭頭連線,表示直覺、推理和判斷之間的6種因果關系。心理學研究表明,人類心智總是在評價,在按照好-壞維度判斷自己所遭遇情境中的諸種因素,這種評價經常是自動的、情感性的,蘊涵著趨或者避(approach-avoid)的態度和行動方向。可以設想,這種自動評價-決策機制對人類的早期生存是至關重要的。“關于這種不可逃避的情感心智(inescapably affective mind)的觀點,是社會直覺主義的基礎。”[6]187情境觸發評價性直覺,隨之導致判斷,在道德領域也大體如是,連接1“直覺判斷”代表這個過程。直覺只是將結果呈現在我們意識中,至于它是因為何種因素產生了這一反應,我們可能渾然不知。在直覺導致判斷之后,被問及理由時,我們也無法準確援引背后的心理過程來予回應,但人又有一種自我辯護的傾向,推理經常是在判斷形成之后,去搜尋與己方一致的證據和理由,連接2“事后推理”(post hoc reasoning)代表了這個過程。

日常生活中個人通過推理改變自己直覺和判斷的情況很少,但是不可避免地會受到社會道德話語影響。他人的推理可能將我們帶到一個新視角中去理解原來事物,從而形成新的直覺,這就是連接3代表的“推理說服”(reasoned persuasion)。推理說服不是單純憑借邏輯的力量,如果沒有觸發直覺的轉變,勸說是很難成功的。另一方面,人有一種甚至是不自覺的合群心理,容易受到社會力量(social force)的影響。有時我們友鄰的一個判斷本身,無需進一步推理,就能直接影響我們對同樣事物的態度和看法,這是連接4代表的“社會勸說”(social persuasion)。連接3和4是社會直覺主義的“社會部分”。海特特別強調,道德認知不是在個體心智當中孤立地發生的,道德的功能是促進不同的個體在社會中更好地生存和合作,因此道德認知也需要放到社會互動中去理解。以上4個連接是社會直覺主義的核心部分。

雖然推理在個人日常判斷中通常不起因果作用,但這不是絕對的。有一些特殊的情形,例如情境未能觸發鮮明的直覺,或者像哲學家那樣有運用推理的能力和習慣,在這些情形中,還是可能通過推理形成判斷,連接5“推理判斷”(reasoned judgment)代表了這一過程。例如彼得·辛格(Peter Singer)通過功利主義原則推出如下結論:一頭健康的黑猩猩比起一個永無意識的無頭癥(acephalic)人類嬰兒更值得獲得保護。這個結論可能違背了很多人的直覺,推理判斷在日常道德判斷中也并不常用。另一方面,個人也可能運用推理獲得新的直覺,典型的方法如設身處地地換位思考,這個過程即連接6代表的“個人反思”(private reflection)。通過個人反思可能使我們從不同的視角看待事物,形成幾個相互沖突的直覺,結果可能是聽從最強的那個直覺,或者有意識地運用一些原則來取舍決斷。在理性主義模式中,體現推理在道德判斷中因果作用的連接5和6是核心,但是在社會直覺主義模式中,體現道德判斷直覺性和社會性的前4個連接是核心,5和6是反而只是補充性的,因此圖示中前者是實線,后者是虛線。[3]818-819;[6]186-196

海特認為,“研究表達出來的推理,比研究情感和直覺要容易,但是推理可能只是被狗搖動的尾巴。道德直覺和情感才是狗本身,例如同情和愛(就積極道德而言),羞恥、愧疚、后悔以及情感性的自我管理能力(就消極道德而言)。狗尾巴之所以值得研究,是因為狗非常頻繁地用它來交流。相似地,道德推理之所以值得研究,也是因為人們頻繁地用它來交流。但是,要理解人類道德如何工作,將注意力從道德推理研究轉移到直覺和情感過程研究是更可取的”[3]825。在社會直覺主義看來,是“直覺之狗”搖動“理性之尾”。據此海特反對我們道德生活中蔓延的兩種錯覺,一種是“尾巴搖狗錯覺”(wag-the-dog illusion),即認為我們的道德判斷(狗)是由推理(尾巴)驅使的。另一種是“搖別的狗的尾巴錯覺”(wag-the-other-dog’s-tail illusion),即指望通過駁倒對手的論證使之改變心意,這就像指望硬搖狗的尾巴可以使它高興一樣。狗高興才搖尾巴,不是搖尾巴使它高興。[3]823

總而言之,社會直覺主義強調日常道德判斷中直覺的首要性(intuitive primacy)(連接1),揭示出推理的事后性、偏倚性以及“粉飾”行為(連接2),但仍然承認推理(及判斷)在社會互動中可以對他人的道德認知發揮因果作用(連接3和4),另外,它也為理性主義模式在一些特殊的情境和主體那里保留了一塊地盤(連接5和6)。

三、“理性之狗”馴服“直覺之尾”?

社會直覺主義對理性主義提出了直接的挑戰,也可能對一般人心目中的道德行動者形象造成了沖擊,這自然會引起理性主義同情者的反駁。這些反駁者往往并不否定道德判斷的直覺性這一點,他們對社會直覺主義最主要的不滿,在于它對推理的降格處理,他們指出推理在道德判斷中發揮因果作用的種種方式,試圖為推理重新正名。

第一,即使推理往往是事后性的,而且確實有為己方已經形成的判斷辯護的傾向,但是它并不因此就一定是“粉飾”,而是也可能澄清直覺判斷背后的理由,發現事物中可能影響判斷的其他因素,改善今后對同類事物的判斷。可以如下審美判斷情形作類比。[注]海特認為,“道德直覺是蘇格蘭哲學家們談論的那種心理過程,類似于審美判斷中的心理過程。一個人看見或者聽見一個社會事件,立即感覺到認同還是不認同”。參見The Emotional Dog and Its Rational Tail,p.818.一個人看見一幅畫,最初的直覺是喜歡,判斷這是一幅不錯的畫。人們經常并不清楚而想去弄清楚,一幅作品里究竟是什么特質導致了自己的直覺和判斷。這當然是一種事后推理,而且是為了辯護自己最初的判斷,但是這并不妨礙它成為一種真誠的尋找理由的活動。這也像一個科學家為了驗證自己直覺式的假說而去尋找證據,他的工作也完全可能是遵循客觀科學標準的。例如,這個人可能發現,他第一眼喜歡上這幅畫,只不過是因為畫中景色勾起了美好的童年回憶,但事后推理發現,這幅畫的筆法也非常高妙。后面這個理由雖然不是導致最初直覺和判斷的原因,但是它澄清了繪畫作品對我們直覺和判斷構成影響的一個重要感知因素,為未來的欣賞活動和審美判斷提供了有價值的線索。或者,事后推理也可能發現,這幅畫除了描繪的景色之外,在藝術層面是非常平庸的,因此這個人改變最初的判斷,或者至少打個折扣:仍然喜歡這幅畫,但知道這種喜歡與真正的審美價值無關。

反駁者試圖通過這個審美類比表明,事后的、偏向確證的(biased toward confirmation)推理,也仍然可能發現真正的理由,對已經形成的,乃至未來的判斷發生有意義的影響。“直覺事實上可以算作一個兩步道德推理過程——做出一個直覺判斷,然后嘗試尋找理由來支持它——的第一步。這個過程可以不斷延伸,羅爾斯的‘反思平衡’(reflective equilibrium)法可以視為一個例子,即在普遍原則和特殊判斷之間相互檢驗,往復調整,到達平衡。”推理在這個“反思平衡”的過程中,可以發揮“抽繹、辯護和檢驗普遍道德原則”的作用,[7]這無疑也會改善我們的直覺和判斷。

第二,推理不僅可以在事后發揮作用,而且可以事先干預從直覺到判斷的過程,甚至干預直覺形成本身,關于“刻板印象”的心理學研究提供了一些這方面的證據。人對特定類別的事物常常有一些“刻板印象”(stereotypes),在遭遇這些事物的時候直覺性地表現出來。例如,內隱聯想測試(Implicit Association Test,IAT)表明,人們對非裔人士常常不自覺地抱有諸如懶惰、攻擊性強等刻板印象,并很自然地影響了對他們的判斷,這支持了社會直覺主義模式中的連接1“直覺判斷”過程。但是,一些研究刻板印象的心理學實驗表明,可以通過各種方式阻斷刻板印象直覺與判斷之間的關聯。例如,當被試被告知自己在種族內隱聯想測試中的表現,顯示他帶有某種程度的種族歧視后,在接下來的實驗任務中,他們會有意識地控制自己的直覺態度,甚至有點矯枉過正,對被歧視種族表現更高水平的好感。另有實驗表明,這種對種族歧視性刻板印象的有意識控制,久而久之能夠達到相當“自動化”的程度。[8]除此之外,推理還可以通過有意識地選擇所暴露的情境來“教育”直覺,即盡量接近能夠觸發同情等積極反應的情境,而避免相反的情況。例如,多接觸非裔優秀分子,或者修一門由非裔教授主持的關于種族主義的課程等手段,已被驗證能夠有效減輕對非裔人士的隱性負面態度。也就是說,社會直覺主義的反駁者認為,推理能夠對直覺反應構成一種第二序的控制(second-order control),從而對后者作出權衡和取舍。[9]推理或者是在直覺判斷形成之后反思檢省,以確認或改善判斷,或者在事前對直覺進行權衡取舍再形成判斷,這符合理性主義者對道德行動者及“真正”的道德判斷的典型設想。[10]

第三,由前兩點可以推知,道德判斷雖然經常是基于直覺,但這只是就單次判斷而言,如果將觀察的眼光從單次判斷擴展到道德認知的連續發展過程,就有可能發現,在這次判斷中發揮作用的直覺受到了之前推理的影響,因而包含了理性的成分。有學者主張一種“形態學的理性主義”(morphological rationalism),認為道德原則有可能不需要被主體有意識地表象(represented)即可在主體的判斷中發揮作用,“道德判斷中的信息被包含在(embodied)典型個體的認知系統的穩定結構中,這種形態學地(morphologically)被包含的信息在特殊道德判斷行程中發揮因果作用。這種作用是通過‘程序化’(procedualization)的方式發生的——這些原則自動地運作”[11]。以這種方式把握道德原則,是一種潛移默化的“能力之知”(know-how)。因此,直覺雖然在形式上是簡單的,但是其內容并不一定簡單,道德判斷的直覺性、自動性與其合理性(rationality)并不必然矛盾。推理的作用不一定體現在作為每一個道德判斷的直接決定原因上,而是體現在一個較長過程中去反思、調整和教化我們的道德直覺,日常道德判斷大多是基于這種經過教化的直覺,一種已經成為“第二本性”的習慣做出的。[12]

四、抓住“直覺之狗”

社會直覺主義認為,日常道德認知的基本圖景是“直覺之狗”搖動“理性之尾”。但是其批評者多認為海特過分貶低了推理的作用,他們認為推理能夠在直覺判斷事后、事前乃至整個道德認知持續發展的反饋循環(feedback loops)過程中發揮因果作用。對此,社會直覺主義可以給出如下幾點回應。

第一,社會直覺主義并沒有完全否定推理在道德判斷中的作用,它的6個連接中,有4個是推理連接,包括事后推理、推理勸說、推理判斷和個人反思,而且后3個對道德判斷具有因果作用。[3]828社會直覺主義強調的是,推理較少在社會互動之外孤立地發生。因為除了哲學家,一般人在日常道德判斷中較少會主動去尋找和權衡可能存在的異見,而總是傾向于(甚至可能編造子虛烏有的理由來)辯護、確證自己的態度和觀點,所以我們需要其他人來幫我們看到事情的不同方面。例如,假如沒有心理學家揭示出我們不自覺的種族刻板印象,被試就不太可能有意識地運用推理去控制自己的相關直覺及判斷。進一步地,假如沒有民權運動將種族不平等問題鮮明地擺上桌面,一般白人恐怕也不會主動去反思和調整自己對非裔人士的態度。這種道德觀點的變化不是在個體心智中孤立降臨的良心發現,而是在社會道德話語的相摩相蕩中才逐漸實現的。社會直覺主義也主張道德認知在一個反饋循環中不斷發展,但同時強調這個反饋循環是跨主體的社會互動過程。海特說:“社會直覺主義模式的要點,是將道德判斷研究的焦點從個體思維上拉出來,擴展到社會世界——在社會世界中,隨著人們說長道短、互相爭論和講理,道德判斷產生和變化。”[13]雖然,社會直覺主義對個體道德心智之偏蔽和道德之社會性的揭示與強調,看似卑之無甚高論,但是在道德心理學以及道德哲學的研究中,這些常識并未被充分認知和貫徹,社會直覺主義對此有其糾偏作用。

第二, 除了主張連接5“推理判斷”和連接6“個人反思”等推理過程只在一些較特殊的情境中才發揮作用,社會直覺主義還認為,即使推理發揮作用,也不是以理性主義者設想的那種方式發揮作用。就“個人反思”而言,它涉及從不同視角看待一件事情,并在由此產生的相沖突的直覺中作出決定。這個過程涉及有意識地實施的步驟,從海特對推理所作的形式化界定而言,是一種推理。但海特認為,“所有的道德推理可能都涉及直覺過程”,“感覺像是推理的過程,實際上是幫助直覺(沖動、本能)更好地履行它們職能的方式:我們考慮一個決定涉及的種種問題和意義,在這個過程中,有意識的和無意識的、情感的和‘理性的’過程共同作用,使我們感覺(feel)出最好的答案。……推理需要情感性的輸導機制(affective channeling mechanism)。……個人反思是一種推理,但不是科爾伯格和理性主義者形容的那種推理。”“這種推理不是哲學家會看重的邏輯的、不動情感的推理,而更像是在不同的選項之間權衡,感覺(feeling)在其中起了關鍵作用”。[6]194-195;201

海特經常引用休謨“理性是激情的奴隸”一說,在他看來,在個人反思中真正起決定作用的仍然是(情感性的)直覺,推理只不過在直覺輸出過程中起輔助作用的工具。如果海特將這種立場貫徹到底的話,他就應當不會再說,連接5“推理判斷”是憑借“純粹的邏輯力量”[3]819。例如,辛格關于一個永無知覺的無頭癥人類嬰兒和一頭健康黑猩猩孰者更值得保護的觀點,應當不完全是功利主義原則的邏輯推導,而是有與之相應的直覺基礎,如果沒有這種直覺基礎,“純粹的邏輯力量”是無法使人真正達到這種態度的。當理性主義者強調推理可以對直覺和判斷實施某種第二序的控制時,社會直覺主義會追問,這種控制究竟是如何發生的?如果背后真正起決定作用的仍然是直覺,理性主義者的批評就落空了。[14]

第三, 既然推理本質上只能輸導直覺,而不能生產直覺,那么即使將觀察視角從單個道德判斷擴展到道德認知持續發展的反饋循環中,也不能為推理挽回地位。推理表面上看起來教化了直覺,但是教化的動機來自直覺,真正對直覺有所損益的力量,也來自其他直覺,而都不是來自推理。至此,一個很自然的問題是,直覺又是從何處來呢?前文提及,海特認為道德心理學重大課題其中之一是“道德判斷如何工作”?另一個正是“道德信念和動機從何而來”?因此,除了要在道德判斷的認知過程中去抓住“直覺之狗”,社會直覺主義還進一步地到進化史中去追溯“直覺之狗”的祖先。在后一個問題上,海特的基本觀點是:“道德信念和動機來源于一組直覺,進化為它們的發展奠定了基礎。這些直覺使關于德行和價值的社會建構成為可能,也適成其約束”[6]194-195;181。

海特從五種關于道德系統的著作和大規模的跨文化道德感測試中,確定了6大類道德直覺,它們分別敏感于6類事情:關愛/傷害、公平/欺詐、忠誠/背叛、權威/顛覆、圣潔/墮落、自由/壓迫。[15]這組直覺和人類道德之間的關系,類似于味覺和人類烹飪文化之間的關系。進化使人類普遍具有幾種基本味覺,烹飪在此約束之下,與具體文化相結合發展出多樣性。當然,這個類比無法精確地描述道德先天性的具體狀態(是僅僅只是一個大致的發展方向,還是功能明確的道德模塊),及其同后天性之間的關系,但是海特鮮明地反對人性白板論。

五、結論

社會直覺主義堅持主張日常道德判斷中推理發揮作用的情境有限性,即使推理發揮作用,社會直覺主義對其作用方式也有不同于理性主義的理解,強調日常道德判斷中直覺的首要性和基礎性,鑒別出一組基本的道德直覺,并將它們的根源追溯到進化史中去。在其看來,道德認知的基本圖景是“直覺之狗”搖動“理性之尾”,只有從進化史、社會互動和具體認知過程等多個維度抓住“直覺之狗”,才能真正理解人類日常道德認知。

社會直覺主義誕生于心理學情感革命和雙加工模式興起的背景之下,推動了這一趨勢在道德判斷心理學研究中的深化和發展。“哲學家日益認識到,在哲學和心理學之間沒有防火墻。”[6]213社會直覺主義為思考一些重要的倫理學問題提供了新的基礎,例如道德事實是否以及如何存在,如何理解道德多元主義,避免相對主義等。理性主義傳統認為,理性是人類靈魂最高貴的部分,是人類尊嚴之所在,但是經驗性心理學研究揭示出的人類行動者形象,與理性主義的設想并不一致。一方面,我們并不是那么理性,有時我們并不清楚自己作出決定的心理過程,所以對決定中的不理性缺乏自知之明,還不自覺地為之辯護和“粉飾”。另一方面,我們表現理性的方式也不是理性主義式的,即不表現為在個體心智中孤立地發現和運用原則,作出決定。經過漫長進化出現在我們心智當中的直覺系統本身即具有樸素的合理性,并在社會互動過程中不斷調適,理性即體現在直覺系統和這種作為社會共同事業的分布式認知(distributed cognition)中。[14]在表面看來,社會直覺主義對人類道德認知的看法似乎貶損了人類作為道德行動者的尊嚴,但事實上它是要將這一尊嚴的理解奠基于更加真實的人類道德行動者的形象之上。