編與讀

2018-12-20 16:32:48

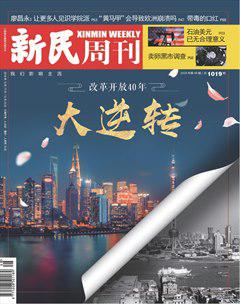

新民周刊 2018年48期

大時代、大人物、大故事(2018年 第47期)

上海市肺科醫院今年85周年,為了寫作上周的封面專題報道,去看了這家醫院的建院故事,再一次重溫了上世紀30年代,西方醫學初入上海,上海灘上多家醫院初創的歷史,可謂波瀾壯闊。

當時,癆病在中國橫行,即便是上海這樣經濟相對發達的大城市,“十癆九死”也是天天在上演的悲劇。癆病,就是肺結核。在魯迅的作品《藥》里,那個饅頭蘸人血的“偏方”,就是對肺結核無藥可治時代的總結。為了控制癆病的傳播,上海社會各界建立了一些公益性質的組織,社會精英發起社會活動,宣傳防癆知識,籌建癆病療養院。

在為防癆而奔走的人中,顏福慶是最重要的一位。浙江巨富葉澄衷之子葉貽銓(字子衡)受到顏福慶感召,將自家花園捐獻,用于病人療養。葉子衡捐贈的花園原名“葉家花園”,是一個開放經營的私家花園。捐贈時,“葉家花園”剛落成不過十五年,可以說正是枝繁葉茂最為興盛的時期。為紀念葉子衡的先父,葉家花園改名為“澄衷療養院”,就是今天上海市肺科醫院的前身。

可以說沒有顏福慶,就沒有今天的肺科醫院。在查閱上海各家歷史悠久的西醫醫院歷史時,常常要遇到顏福慶這個名字,他是中國最早接受完整現代醫學教育的知識分子之一,后到歐美留學。

回到上海后,顏福慶將自己的學識和資源,都用在發展中國的醫療事業上。他創辦了湖南湘雅醫學專門學校(中南大學湘雅醫學院前身)、國立第四中山大學醫學院(復旦大學上海醫學院前身)、中山醫院、澄衷療養院(上海肺科醫院前身),并與中國紅十字會訂約合作,接辦該會總醫院(復旦大學附屬華山醫院前身)。

這些故事,值得我們去研究。

(記者 黃 祺)

用蘋果的很窮,用華為的最有錢?華為是憑什么逆襲的

小瑤:我們單位用蘋果的都是有房有車沒貸款有老人幫襯的有錢人,小編能不能廣泛征求意見啊!

樂清“失蹤”男孩母親被控制,情感糾紛故意制造假警情

陳:在孩子幼小的心里會留下一顆什么樣的種子呢?

假旅游、假體檢、真詐騙!小心為你“量身定制”的海外醫療

姚建:沒事,有些人錢多,任性。

猜你喜歡

國家教育行政學院學報(2022年9期)2022-10-10 10:02:28

兒童時代·快樂苗苗(2022年4期)2022-06-05 07:17:08

少先隊活動(2021年5期)2021-07-22 09:00:02

環境衛生工程(2021年2期)2021-06-09 09:11:16

家庭影院技術(2020年11期)2020-12-28 01:22:42

兒童繪本(2018年10期)2018-07-04 16:39:12

小朋友·快樂手工(2016年5期)2016-05-14 17:18:34

中國衛生(2015年8期)2015-11-12 13:15:20

人民中國(日文版)(2015年10期)2015-04-16 03:53:59

中國衛生(2014年11期)2014-11-12 13:11:28