“瞪羚”應該怎么養?

——是從外面買,還是自己養

◎秦凱風(本刊記者)

養瞪羚,要從小開始,要有錢、有地、有生態

陜西為何要重視瞪羚?

經濟、科技“兩張皮”,科研成果“東南飛”。這種科教優勢難以轉化為產業經濟優勢的困惑,使代表新經濟的瞪羚被寄予厚望。一批依托本地科教優勢成長起來的瞪羚群,必將成為陜西經濟騰飛的重要力量。

去年,整個陜西一共66家瞪羚,雖然西高新的瞪羚數連續幾年在國家高新區排名中位于前十,但相較于有650家瞪羚的北京中關村、名次不斷跳躍攀升的武漢東湖,陜西瞪羚的優勢實在不夠明顯。

瞪羚要成為陜西新經濟的發展引擎,數量、質量都要提升。怎么養?答案是建立完善的制度、系統的生態。

是養羊,還是買羊?

如何提高一個地區的瞪羚數量?兩條路——外引和內培。

自2016年以來,省上一再提出要“培育”瞪羚企業,各地市陸續出臺了相關的認定措施,但部分地區卻是任你千言萬語,我自有應對:要備案?我選幾個成長快的報上去,管他是不是科技企業!要加快步伐?我去招商過來幾家,先湊湊數!

這種理念,對于瞪羚的成長很不利。

《當代陜西》調查發現,高新區是瞪羚培育最重要的平臺,但陜西部分區域主要依靠外引來彌補瞪羚的數量。

外引本身并無好壞之別。相對于陜西的外引,北上杭深大量瞪羚、獨角獸企業主要是內生,這源于他們創新創業生態的優化。

長城戰略咨詢西安公司副總監、西安新經濟發展研究院副院長張歡認為,這和一個區域創新創業基礎環境所處的階段有關。陜西相對來說,創新創業生態還不成熟,需要外引壯大力量,但同時不應忽視內培。

為何要重視內培?從瞪羚企業和獨角獸企業在外布局的情況看,大部分企業很注重區域的創新創業生態。“有部分企業為了上市的通道、或者更加容易獲得的應用場景,去一些相對落后的地區,可能完成目標之后就又搬走了,對于當地產業的提升并沒什么大作用。”張歡說。

養羊,要有錢、有地、有人,有良好的創新創業生態。

瞪羚大多是剛跨越過“死亡谷”。創業企業多了,瞪羚就有成群的潛力;企業成長的路上,如若有外力幫助,也能讓瞪羚更多。這個幫助,除了錢、地、人,還需要機制和生態。

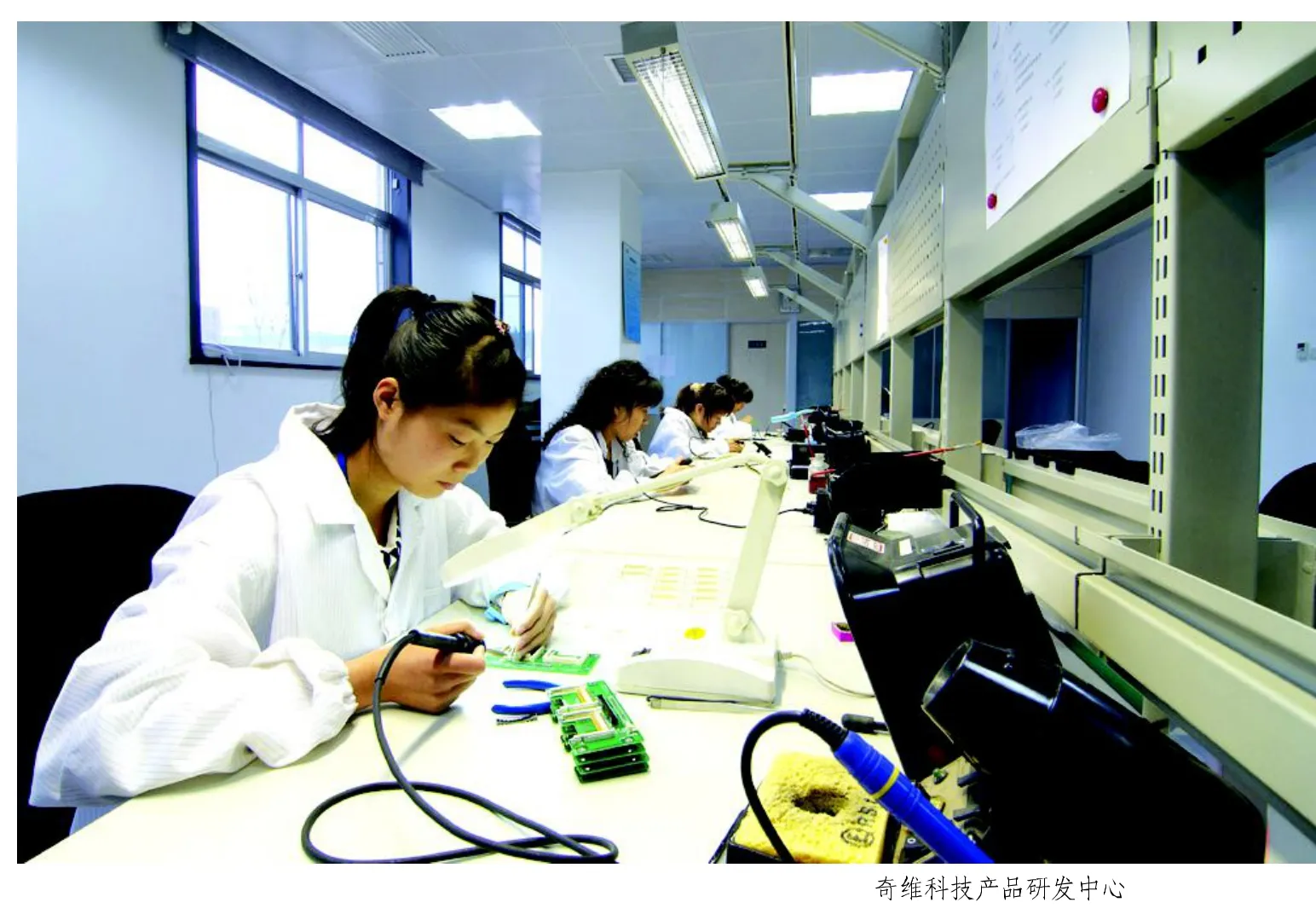

一個良好的生態,可以提供更好的服務,創業者也會傾心。“早些年,我真是覺得創業園太好了!啥都給企業做,還有各種類型的培訓咨詢。”奇維科技副總經理周麗娟說。而如今,一些企業卻反映,創業園對創業企業的輔導有些不適應市場變化的需求。

“不僅如此,本地的很多企業獲得感不足,對本土自生的創業企業的關心比不上招商來的大企業。”西安一家獨角獸培育企業負責人認為,為什么創新創業氛圍不夠?企業成長初創期普遍靠自己熬過來,之后才有政府和資金的青睞。

如何讓企業有更多獲得感?周麗娟舉了深圳的一個例子。“我們在深圳也有業務,當時趕到稅務局已經12點多了,需要辦的東西也很麻煩,就讓財務去樓上看看情況,沒幾分鐘就回來說辦好了,中午有人值班。”她說,當時很感慨,進門就是免費的打印復印,流程指示一目了然。怪不得都說深圳的環境好,在小事和細節上和我們立分上下。

可見,為瞪羚營造良好的創新創業生態,不僅只是給企業提供一處辦公場所,不僅只是企業成長后再去重視。需要的是,通過營商環境的優化,使整個地區創新創業的氛圍濃厚起來。

因為不管是買羊還是養羊,一個吸引企業、利于企業成長的環境都很重要。買羊的同時,對自己已有的羊不放棄,內外一起發力,瞪羚才能有集中爆發的希望。

毫無疑問,對于科教資源豐富的陜西,自培瞪羚的基礎已具備,自培出來的瞪羚與當地的黏合度更高,一旦相應的培育機制建立,成群的瞪羚會成為帶動經濟的重要力量。

是獨行,還是一起跑?

不管是政府還是企業的認知里,人才都是瞪羚企業最不能缺少的。

“一家成功的瞪羚企業必須具備兩種人才,管理型人才和技術型人才。”省科技廳副廳長史高領說,技術型人才決定企業的高度,管理型人才決定企業未來的發展走向。

對于瞪羚企業來說,管理層的理念、眼光和方向至關重要。

陜西的創業者,大部分是做技術的,這是優勢。“但同時做技術的人,并不一定適合做企業。”時任西安高新區創新發展局副局長吳峰說,陜西企業家和沿海的企業家相比,商業眼光和理念還有欠缺。

那就合伙。“我們推薦合伙制,在公司的管理層有做技術的,有做市場開發的,有做商業運營的。各司其職,發揮優勢。”張歡說,做好企業需要一個配合完美的管理團隊。

西安圖跡科技就是合伙創業成功的瞪羚之一。“另外兩個創始人互聯網大數據技術很厲害,但他們是科研人才,對市場并不了解,所以需要一個既了解電力又懂銷售的合伙人,而我對電力行業十分熟悉又干過銷售。”創始人之一王喆認為,企業的管理層要有共同的目標,也要有所分工。

培育瞪羚企業,除了關鍵的管理層次,還需要源源不斷地供應科研人才。但是,除了西安,陜西的其他地市最苦惱的還是人怎么引進來,引進來后怎么留得下。

寶雞烽火諾信科技有限公司是寶雞的一家瞪羚企業,主要做軍用和民用天線,去年曾經招聘了幾個研究生,但這些研究生上手之后,又都相繼辭職離開了。

總經理程智輝說:“不全是錢的問題。我考察了一下西安的一些和我們從事同樣產業的公司工資情況,我們很有競爭力,但現在的年輕人,可能更愿意到人流信息流集中的地方。”

怎么破解高端人才缺、來了卻留不住的問題,除了地理位置的客觀條件,政府和企業都應該努力。

“留住人,就要營造讓他們想留的環境。”安康高新區管委會負責人譚祥美認為,安康地理位置不佳、科教資源不夠豐富,但在引才留人時,打出來的是“創新創業生態環境”的招牌。

對所招商的企業進行分類聚集安置,在引進人才方面也舍得下本,對于帶著項目來可以轉化的,給了“三個一百”政策:一百平方米的公寓,一百萬元的啟動資金,一百平方米的中式廠房,去年落地的陜西安康三航納米科技王志平,陜西東方瑞邦科技劉泰遠都是此項政策的受益者。他們帶來的項目也被寄予希望成為瞪羚。

周麗娟說,一個企業的成功不是老板有多能,最重要的是老板能不能帶領企業核心團隊向前走。奇維科技現在130人的員工隊伍中,10年以上的員工有四五十人。這也是奇維科技能夠不斷向前奔跑的保證。

是給錢,還是給環境?

對于一個有技術、有人、亟待開發新產品、剛剛起步的企業來說,還缺什么?錢。

要想成為瞪羚企業,跑起來,資本的助力不可少。但陜西瞪羚企業培育中最大的短板卻是資本。

和東部地區相比,陜西的資本市場不夠活躍。陜西企業家的理念比較封閉,資本進入企業會降低他們自己的話語權,有些并不愿意接受外來的資本。

“但只有實業+資本,企業才能越來越強。”

但現實是,資金短缺、融資難一直是制約中小型科技企業發展的障礙。“很多初創企業不好籌錢、籌不到錢”“沒有資本市場”。

中小型科技企業在產品的研制、生產和銷售等方面都具有高風險,而且大多規模小又缺乏抵押擔保。金融機構規避風險的特點,決定了信貸資金青睞重點行業、重點企業和重點項目。

“有的銀行給企業貸款,考慮的是企業的身份而非發展潛力,比如只考慮大的國有企業,盡管這個企業有可能在賠錢了,而初創企業根本不在考慮范圍之內。”某高新區科技局局長認為,這種思想根深蒂固。

2018年國家高新區瞪羚企業發展報告顯示,瞪羚企業逐步向輕質化發展。固定資產在瞪羚企業資產結構中所占比重逐年下降,由2014年的11.4%,下降到2017年的6.3%。

固定資產下降,對于傳統的抵押貸款融資來說,瞪羚企業所能抵押的東西越來越少。

“我們有專利、有知識產權,但這又很難抵押,銀行說不好估值,也就不做質押了。”楊凌翔林科技總經理徐文泉說。

為了解決這個問題,我省開始推動發展專業科技銀行。2012年西北首家科技支行——長安銀行西安高新科技支行掛牌運行。迄今,已有近20家商業銀行科技支行活躍在各地高新區,為科技資源、產業需求和金融資源專業化對接提供資金助力。

據了解,2010年陜西就出臺了《陜西省知識產權質押貸款管理辦法》,今年1至10月,陜西省專利權質押貸款總金額23.54億元。

不少地區已經打開視野,對本地的資本市場進行改善、擴容。西安今年9月發布的“創投十條”,提出到2020年,新增創投機構1000家以上,吸引國際、國內高層次創投人才2000人以上,私募股權投資基金規模超過1000億元。安康高新區設置了1個億的天使基金,專門服務中小創新型創業企業。

錢應該是雪中送炭,而不單是錦上添花,政策也是如此。打造一個培育瞪羚企業的陜西生態,武漢東湖的模式可以借鑒,比如建立一個瞪羚開放共享的平臺,這個區域的瞪羚企業中的人、技術以及外來資本可以借助平臺互通有無,資源共享。