立體定向軟通道引流及尿激酶溶解術治療高血壓腦出血的臨床療效分析

覃占勢,潘曉平

(博羅縣人民醫院重癥醫學科二區,廣東 惠州 516100)

高血壓腦出血為神經外科的常見病與多發病,近年來,隨著老齡化人口的不斷增多,本病的發病率逐年升高,不僅影響患者的身心健康,也增加了家庭、社會的負擔[1]。對于高血壓腦出血患者,若出血量較大則會壓迫腦組織,引發腦代謝及循環障礙,使腦細胞發生不可逆性損傷,此時內科保守治療往往效果不佳。因此,在掌握適應證的情況下,臨床多建議采用血腫穿刺引流術清除顱內血腫,以降低顱內壓,早期恢復腦組織的正常功能[2]。為了進一步改善血腫穿刺引流術對腦組織的傷害,避免腦部再次出血,本文聯合尿激酶溶解術治療高血壓腦出血,取得滿意效果,現報告如下。

1 資料與方法

1.1一般資料:將2015年1月~2017年12月來我院診療的98例高血壓腦出血患者設置為觀察對象,均有高血壓病史,且入院經顱CT、MRI檢查證實為腦出血,所有患者臨床資料完整,能配合隨訪觀察;排除合并腦疝、腦干出血,嚴重肝腎功能障礙、血液系統疾病等患者。98例患者隨機劃分為兩組,觀察組:男28例,女21例,年齡35~76歲,平均(68.29±4.82)歲,包括小腦出血5例、丘腦出血4例、腦葉出血8例、基底節區出血32例;對照組:男26例,女23例,年齡37~78歲,平均(68.35±4.74)歲,包括小腦出血4例、丘腦出血5例、腦葉出血9例、基底節區出血31例。經統計學檢驗,未見兩組的一般資料差異無統計學意義(P>0.05),有可比性。

1.2治療方法:入院后,兩組行止血、降顱壓、營養神經等對癥支持治療;在此基礎上,對照組采用小骨窗血腫清除術治療,具體方法為:簡單定位血腫體表投影,鉆孔并做骨窗,直徑約4 cm,依次切開硬腦膜、大腦皮層等組織結構,于顯微鏡下清除顱內血腫,在血腫腔內放置硅膠引流管引流,術后進行止血、脫水等常規治療。觀察組采用立體定向軟通道引流及尿激酶溶解術治療,具體方法為:安裝定向儀框架后行CT掃描定位,避開重要功能區,明確手術靶點及明確穿刺方向,計算穿刺深度;局部麻醉后在頭皮做一切口,顱骨鉆孔切開硬腦膜,在血腫較近處穿刺,安裝定向儀導向裝置,采用硅膠引流管緩慢穿刺血腫,成功后連接5 ml注射器緩慢抽吸,每次抽吸量應控制在總出血量的1/3;使用生理鹽水反復沖洗血腫內部直至液體清澈,并將10萬U尿激酶加5 ml生理鹽水混合后注入血腫腔,夾管2~4 h后開放,2次/d,直至CT顯示血腫大部分被清除,尿激酶購自麗珠集團麗珠制藥廠,國藥準字H44020647。術后應注意預防感染及并發癥。

1.3觀察指標:對比兩組下列療效指標的差異:術后3 d、7 d血腫清除率;再發血腫率;術后2周恢復良好率;并發癥發生率,包括顱內二次出血、應激性消化道潰瘍及臥床后肺部感染;拔管時間;住院時間。觀察神經功能缺損評分(NIHSS):共11項,分值0~45分,分值越高,表示神經功能越差;觀察生活自理能力評分(BI指數):共10項,分值0~100分,分值越高,表示生活能力越好;觀察格拉斯哥預后評分(GOS):分值1~5分,分值越高,表示預后恢復越好。

2 結果

2.1兩組血腫清除率、再發血腫率及術后恢復良好率比較:觀察組的術后3 d、7 d血腫清除率明顯高于對照組,差異有統計學意義(P<0.05),但兩組術后2周恢復良好率及再發血腫率比較,差異無統計學意義(P>0.05),見表1。

表1兩組血腫清除率、再發血腫率及術后恢復良好率比較[例(%)]

組別血腫清除率 3 d 7 d 再發血腫率術后2周恢復良好率觀察組36(73.47)40(81.63)2(4.08)30(61.22)對照組25(51.02)31(63.27)4(8.16)26(53.06)χ2值5.253 94.140 80.710 10.666 7P值0.021 90.041 90.399 40.414 2

2.2兩組術后并發癥發生情況比較:觀察組的術后顱內二次出血、應激性消化道潰瘍及臥床后肺部感染發生率明顯低于對照組,差異有統計學意義(P<0.05),見表2。

表2兩組術后并發癥發生情況比較[例(%)]

組別例數顱內二次出血應激性消化道潰瘍臥床后肺部感染發生率觀察組4902(4.08)2(4.08)4(8.16)對照組491(2.04)6(12.24)5(10.20)12(24.49)χ2值4.780 5P值0.028 8

2.3兩組拔管時間及住院時間比較:觀察組的拔管時間及住院時間均明顯短于對照組,差異有統計學意義(P<0.05),見表3。

組別拔管時間住院時間觀察組4.51±0.627.23±1.39對照組6.38±0.8510.21±2.54χ2值12.441 97.204 4P值0.000 00.000 0

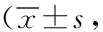

2.4兩組預后恢復情況比較:術后6個月,觀察組的NIHSS評分明顯低于對照組,BI指數及GOS評分明顯高于對照組,差異有統計學意義(P<0.05),見表4。

組別NIHSS評分BI指數GOS評分觀察組10.84±2.7563.24±8.394.03±0.81對照組15.21±3.0851.05±7.073.12±0.69χ2值7.408 57.777 35.986 6P值0.000 00.000 00.000 0

3 討論

高血壓腦出血為致殘率及致死率均較高的一種腦血管疾病,近年來,盡管國內外對本病的診療水平不斷提高,但其致死率仍居高不下,且有>75%患者遺留不同程度的殘疾,嚴重影響中老年人的生活質量。目前,外科臨床多采用手術治療高血壓腦出血,旨在早期清除血腫,減輕顱內高壓,恢復受損腦神經,避免腦部繼發性病理損害[3]。目前,用于高血壓腦出血的術式較多,如開顱大骨瓣減壓術、小骨窗血腫清除術、微創鉆孔引流術等,且隨著立體導向、神經導航等顯微外科技術的發展,手術安全性大大提升。小骨窗血腫清除術為高血壓腦出血的常用術式,其操作窗口較為合適,且視野清晰,有助于區分顱內血腫及其周圍組織,對于避免正常組織的損傷有重要作用,同時,本術式止血快速、精準,但其減壓并不十分充分,對于部分不穩定高血壓腦出血患者止血較為困難[4]。

立體導向軟通道引流術屬于一種新型的術式,自1989年應用以來不斷改進,其在CT引導下定位血腫,并采用專門的穿刺引流器穿刺血腫,加上不斷的抽吸、引流,以達到消除血腫、降低顱內壓,緩解臨床癥狀的目的,其操作簡便、快捷,能精準設定靶點,且微創,并發癥少,故適用于高齡及無法耐受手術的患者。同時,本術式在消除血腫后,多次沖洗血腫腔,能使血腫徹底清除,對于促進患者神經缺損功能恢復,減少腦出血后遺癥有重要意義[5-6]。尿激酶為外源性的纖溶酶原,其可直接作用在血腫上的纖維酶原,促使纖維蛋白凝塊,凝血因子降解,進而分解纖維蛋白堆積物,避免血液凝結[7]。

立體定向軟通道引流及尿激酶溶解術聯合用于治療高血壓腦出血,不僅能有效降低顱內壓,同時也能溶解生成的血塊,改善血液循環功能。本研究中,觀察組的術后3 d、7 d血腫清除率,BI指數及GOS評分明顯高于對照組,NIHSS評分與術后顱內二次出血、應激性消化道潰瘍及臥床后肺部感染發生率明顯低于對照組,拔管時間及住院時間明顯短于對照組,提示高血壓腦出血患者使用立體定向軟通道引流及尿激酶溶解術具有確切療效。對于減少術后并發癥,改善神經功能缺損,提高患者生活活動能力有重要作用,因此,推薦使用推廣。