編輯出版學應用型課程本科教材的編撰思路

——以『數字出版』『出版物營銷』課程為例

◎ 劉 雯

高等教育教學以教材為底本,教材質量的高低在很大程度上影響著學生的學業水平。學界對編輯出版學本科教材存在的問題早已有認識,但缺少原因分析,也沒有指出應用型課程教材的不足,導致很多問題至今仍大量存在。本文針對應用型課程的特點以及教材存在的不足進行反思,重在討論如何發揮應用型課程教材的引導作用和實用價值。

一、編輯出版學應用型課程本科教材的使用現狀

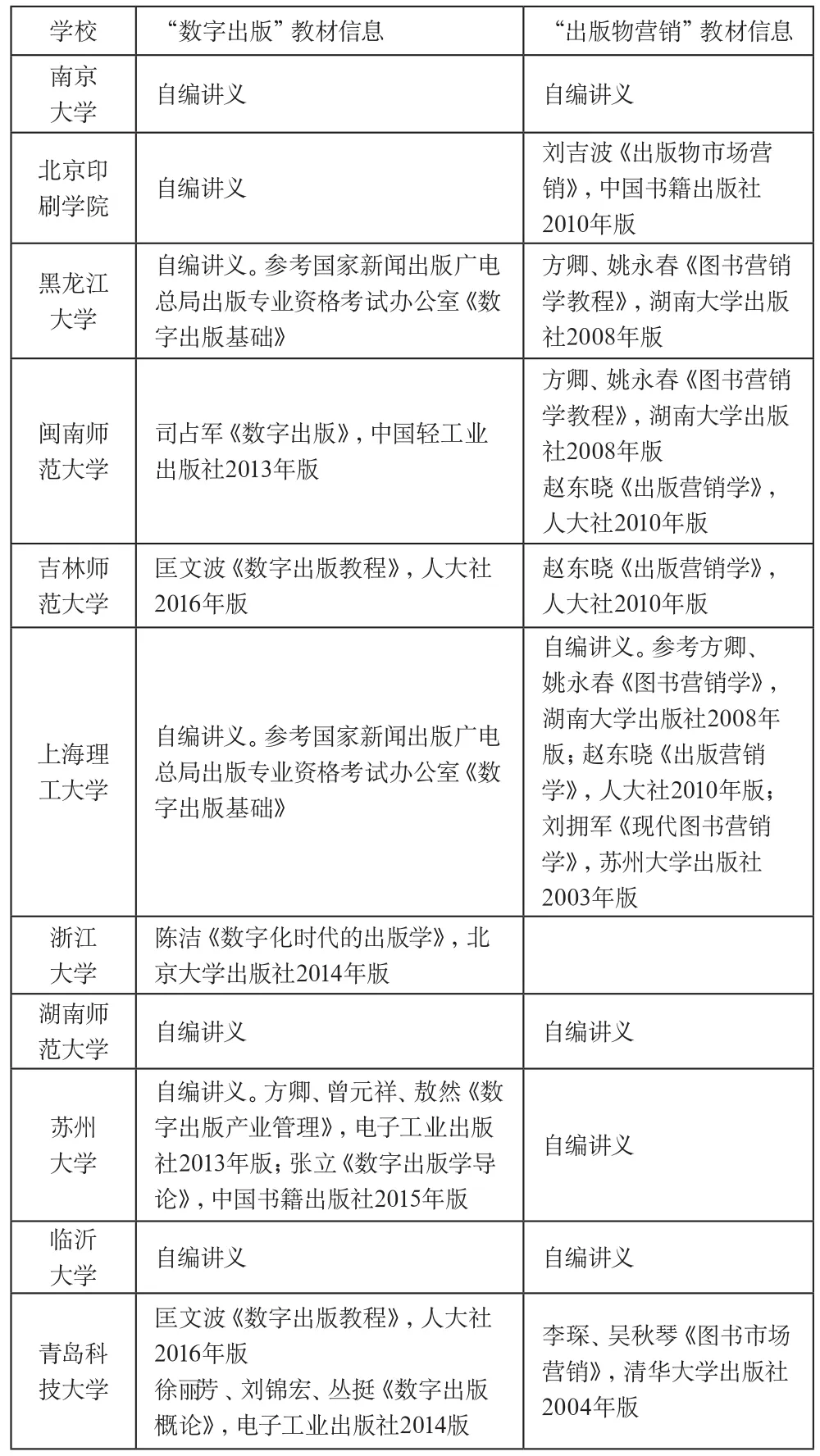

圖書營銷和數字化是當今出版業的兩大重要內容,也是出版學本科教育的重要課程,開設出版專業的高校基本都開設了“出版物營銷”和“數字出版”兩類課程(具體課程名稱在各高校并不統一,類似課程有“圖書營銷”“電子出版技術”等)。筆者列舉其中11所,對其教材使用情況做出統計(表1)。這11所高校來自全國不同地區,屬不同類型,其統計結果具有一定代表性。“數字出版”主要選用中國人民大學出版社(簡稱“人大社”)2016年版《數字出版教程》;“出版物營銷”主要選用人大社2010年版《出版營銷學》和湖南大學出版社2008年版《圖書營銷學教程》。這幾本主要教材在教學內容、框架結構、案例點評、課后習題等方面仍存在不少問題,值得反思。

表1 高校應用型課程教材統計表

二、出版學本科教材存在的不足

自1985年我國開設編輯學專業起,關于教材的討論便緊隨其后。伊始,學界關注的是教材編撰是否有科學依據,如何“總結自己的出版編輯工作經驗,從中找出帶有規律性的東西”。后來,學界認識到教材在實踐和案例方面的缺乏,指出教材“過于追求理論化,鮮活的事例、案例很少”。但這些討論并未將課程分為應用型和理論型,也沒有意識到不同性質的課程存在不同的教材問題。學界所詬病的“教材中理論比例過重”,在應用型課程教材中并不嚴重。之所以給讀者以這樣的誤解是因為理論和案例的結合不夠貼切。筆者以“出版物營銷”“數字出版”課程教材為例,具體指出應用型課程教材存在的不足,有的放矢地探索解決思路。

1.教材部分內容落后,對較新的出版現象缺乏介紹

從教材的出版時間看,“出版物營銷”最新教材出版于2010年,“數字出版”多采用近三年出版的教材。但即使是最新教材,仍有不少舊表述。如“手機出版的用戶集中在公司高級管理人員、企業白領、城市知識分子等群體上”;“手機出版沒有根據目標讀者群而設定的內容,尚缺乏專業的、有針對性的采編體系,運作管理體系和專業的手機媒體從業人員”;“對手機在線閱讀用戶而言,為手機廣告產生的流量埋單也將大大降低用戶對手機閱讀的使用熱情”。這些表述與目前行業發展實際不相符。

此外,出于對課堂教學的慎重,教材編撰者在教材內容選擇上較為嚴謹,對業界新穎的出版現象、出版形式,如按需出版、社群營銷、微博微信營銷等疏于關注。同時,與出版業發展趨勢有關的話題,如紙媒的未來、媒介融合、文化產業等,也較少涉及。

2.案例與理論結合的緊密度有待加強

對應用型課程教材缺乏案例一事,學界已有認識。但當下大部分教材所用案例的數量仍有限,且在融合理論與案例時缺乏分析和闡釋,略顯生硬。人大社《出版營銷學》每章結束后增設“延伸閱讀”,提供一個案例幫助學生開闊視野,頗具啟發意義。只是,雖有案例卻無分析,案例與章節內容雖相關卻并不緊密。真正有助于學生理解理論知識、養成獨立思考能力的案例,應當穿插于章節的理論闡述之中。

3.課后缺少案例操作題

大學課堂的應用型課程雖不能完全在實踐中進行,但創造機會讓學生參與到案例操作中,也不失為一種實踐方式。目前教材多以“思考題”作為一個章節的結束,借以考查學生對知識點的掌握情況。但多數思考題停留在理論層面,答案在正文中均能夠準確找到,沒有給學生留出獨立思考的機會。

三、出版學本科教材問題反思

1.認知規律和課程性質存在矛盾

高等院校的課堂教學本質上以傳授理論為主。任何一個學科,其專業理論的產生和定論都會在一定程度上落后于行業實際;加上課堂教學強調嚴謹性和準確性,未經實踐檢驗的理論如果被納入教材之中,可能對學生認知造成誤導。出版業中變化莫測的新方法、新手段,從某種層面說只是一個事件、一種實驗,成功與否、效果如何均未經過長時間的、多次的實踐檢驗,不能上升到理論高度。那么,教材對出版新技術、新形式不作過多闡釋,實屬正常。

2.出版業發展變化迅速

我國出版業的發展日新月異,新的圖書、新的數字化技術、新的營銷方式層出不窮、變化多端,市場變化快、讀者變化快,出版開始追求時效性、創新性,甚至以求新求變為行業目標。而教材編寫從策劃到印刷出版至少需要兩年左右的時間,其間出版業的各種新變化,委實難以納入教材。尤其是近十年,互聯網技術給社會各行各業都帶來了翻天覆地的變化,出版業也在改革浪潮中重獲新生,發展之迅猛、變化之多樣,確實難以概括出一定之規。

3.當代大學生的興趣存在功利性

當今“90后”“00后”大學生的課程學習存在一種功利心理,常根據自我需求來判斷課程和教材是否有用,其標準往往較短淺,即能否有助于就業、是否常用。編輯出版學的課程設計和教材編撰往往從理論入手,理論的深刻性和單調性往往無法直接引起大學生的興趣。對此,高校教師及教材編撰者一方面要加強引導和修正,另一方面可從應用型課程教材入手,使之發揮引導學生參與實踐、引起學生興趣的作用。在專業學習伊始,讓學生先接觸一部分應用型課程,在實踐與應用中發覺自己理論的匱乏,從而重視理論學習。

四、應用型課程教材的編撰思路

教材出版機構和編撰者不僅是教材內容的生產者,還應是“教育過程的參與者,甚至策劃者和指導者。如何以教育者的身份和視角創新教育產品和服務將成為未來教育出版功能和角色演變的重要方向”。轉變思路、轉換角度,多層面、多元化地重塑教材編撰思路,才有可能解決應用型本科教材使用過程中的不便。

1.創新教材出版形態,即時發布最新的營銷手段和技術信息

新媒體時代的課堂教學早已不再局限于紙本教材,新形態教材的開發與建設應是教材編撰的重要方向。第一,創建編輯出版專業數字教學平臺。對紙本教材和數字資源平臺做統籌設計,可包括“經典案例”“專業動態”“數據綜覽”“教材補充”等欄目。第二,數字化案例庫的建設需要多管齊下。任何專家憑一己之力也不可能完備地洞悉業界全部案例,這需要業界、學界人士齊參與,共同為案例庫提供案例,后臺編輯只需核實信息、審查部分內容即可。第三,增強數字化教學平臺的互動性。學生可在相關文章下面留言,提出疑問,其他訪客、專家均可發表專業回復。

2.開發系列化、立體化教材,增強案例的集中性和操作題的針對性

教材建設是一項系統工程,除傳統的文字教科書外,多種形式的教學輔助材料也是完善教材、改善教學現狀的重要手段。如文字型的“教參”、多媒體課堂教學軟件、課外閱讀材料、習題集以及課下學習練習的App、網絡課程教材等。

出版專門的案例集錦,是輔助教學的方式之一。目前編輯出版學的案例著作不多,主要有劉擁軍《圖書營銷案例點評》(2005)、陳鳳蘭等《圖書版權貿易經典案例分析》(2017),案例亟待更新和突破。教材習題集是補充教材內容的重要方式。教學與練習是提高理論水平的兩大手段,只學不練難免生硬死板,只練不學亦不利于專業發展。將應用型課程的操作題集中在一起,也可以比較面對不同問題所采取的不同操作。

3.凸顯“理論——實踐(案例)——思維”的編撰理念

應用型課程本科教材對專業的理論水平要求較高,傳授給學生的知識也是理論成分略重。其教材編撰需在理論的基礎上輔以實踐和案例,并在新實踐、新案例的不斷沖擊中形成新思維。數字出版不僅僅是一種技術,更重要的是一種數字化思維。任何圖書在選題策劃開始之時便應思考其數字化,只有讓數字化思維成為一種思維習慣,數字出版才能得到真正落實。出版物營銷也是如此,形成營銷思維,根據目標讀者群的特點,既充分利用常規營銷方式,又探索新興途徑,比如利用當下大熱的抖音、快手、火山小視頻,創新圖書營銷之道。

教材建設是專業建設的重點,也反映出學科建設的水平。認真反思編輯出版學教材,尤其是出版物營銷、數字出版等應用型課程教材存在的問題,多角度、多策略地利用新媒體、新技術探索解決方式,對于完善教材、促進學科和專業發展具有深遠意義。同時,應用型課程教材存在的問題不僅是教材本身的問題,也是編輯出版學本科教學、培養體系的問題,這些問題關系到編輯出版學學科的長久發展,值得深思。

注釋:

① 袁亮.高校編輯出版專業教材建設的幾個理論問題[J].出版發行研究,1991(1):8.

② 肖東發.編輯出版專業教材亟待修訂[J].出版參考,2000(9):7.

③ 匡文波.數字出版教程[M].北京:中國人民大學出版社,2016:58-61.

④ 杜傳貴.教育出版融合發展:產品、業態和趨勢[J].現代出版,2017(4):21.