膿毒癥患者血常規動態變化及預后相關性分析*

張 怡,宗 媛,武 敏,張 燕,尹貽明,尋 萌

(1.陜西省人民醫院重癥監護室,西安 710068;2.陜西省人民醫院中心實驗室,西安 710068;3.西安交通大學醫學部基礎醫學院病原生物學與免疫學系,西安 710061)

膿毒癥是指由感染因素作用于機體而繼發的全身性炎癥反應綜合征(systemic inflammatory response syndrome,SIRS),根據器官功能障礙程度、低灌注或低血壓、少尿、酸中毒、意識狀態等又可進一步發展為嚴重膿毒癥、膿毒癥休克和多器官功能障礙綜合征(MODS)[1],是重癥監護病房(intensive care unit,ICU)最常見的死亡原因,病死率可高達30%~50%[2]。膿毒癥發病機制非常復雜且尚未闡明,病情進展兇猛,給臨床診斷和治療工作帶來極大困難。因此,迫切需要有效的方法和生物標志物幫助臨床醫生判斷患者的病情變化和預后并給予患者及時合理的治療,提高患者存活率。本研究回顧性分析膿毒癥患者入院及出院或死亡2個時間點的血常規水平,探討血常規動態變化與膿毒癥進展的相關性,評價血常規監測對于評價膿毒癥預后的價值。

1 資料與方法

1.1一般資料 選取陜西省人民醫院ICU 2016年6月至2017年5月收治的膿毒癥患者82例為研究對象。診斷標準符合國際膿毒癥會議制定的膿毒癥診斷治療標準[3]。排除標準:人類免疫缺陷病毒感染(血清HIV抗體陽性);口服糖皮質激素類藥物超過1個月;入組后24 h內死亡,因各種原因放棄治療及不同意參加本研究者。

1.2方法 所有患者入科24 h內進行急性生理學與慢性健康狀況評分Ⅱ(APSCHEⅡ)及序貫器官衰竭估計評分(SOFA),并于入院當天及出院或死亡當日行血常規檢查。采用KX-21血細胞自動分析儀(日本西森美康公司)分析患者靜脈血中白細胞計數、中性粒細胞比率、淋巴細胞比率、單核細胞比率、紅細胞計數、血紅蛋白、紅細胞比積和血小板計數。

2 結 果

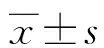

2.1基本資料 患者82例,男59例,女23例,年齡18~96,平均(66.13±18.26)歲,均為漢族。其中一般膿毒癥5例,嚴重膿毒癥24例,膿毒癥休克53例。平均住院時間(13.23±10.07)d。肺部感染50例,腹腔感染15例,癌癥8例,糖尿病5例,外傷3例,中樞神經系統感染1例。54例死亡,28例存活。死亡組及存活組患者臨床基本資料在性別、年齡方面差異無統計學意義(P>0.05),但死亡組APSCHEⅡ及SOFA均比存活組高,差異有統計學意義(P<0.05),見表1。

表1 存活組與死亡組臨床基本資料比較

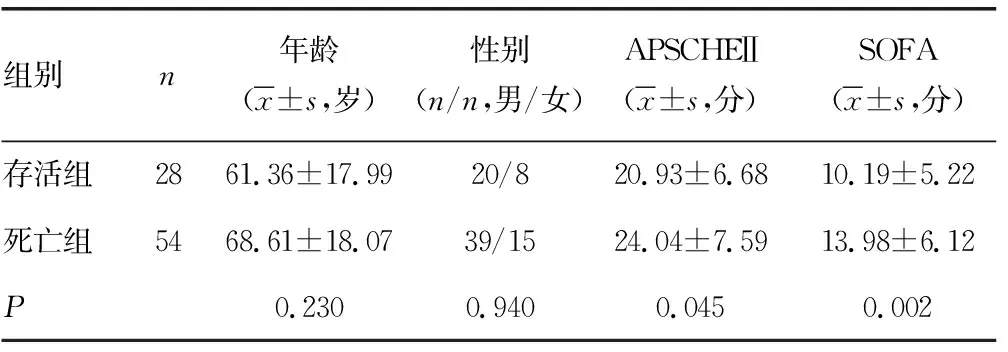

2.2入院血常規檢測 入院當天行血常規檢查,死亡組白細胞、紅細胞、血紅蛋白均低于存活組,但差異無統計學意義(P>0.05),見表2。

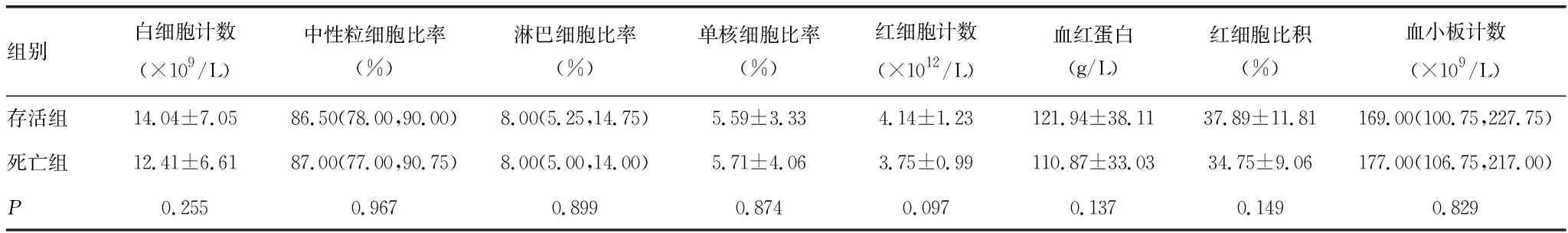

2.3出院或死亡時血常規檢測 出院或死亡當日行血常規檢查,死亡組淋巴細胞比率、單核細胞比率、紅細胞計數、紅細胞比積及血小板計數均低于存活組,差異有統計學意義(P<0.05);中性粒細胞比率高于存活組,差異有統計學意義(P<0.05),見表3。

表2 存活組與死亡組入院血常規檢測

表3 存活組與死亡組出院或死亡時血常規檢測

2.4Logistic回歸分析 對死亡與存活病例間有統計學差異的變量進行Logistic回歸分析。結果顯示:血小板計數是膿毒癥患者死亡的獨立預測因素(OR=1.010,P=0.000)。

3 討 論

全世界膿毒癥的發病率以每年1.5%~8.0%的速度增加[1]。我國每年大約有300萬膿毒癥患者,病死率高,花費巨大。目前,治療方法主要以對癥支持為主。因此,尋找有效的生物標志物幫助臨床醫生判斷患者的病情變化和預后,并給予患者及時合理的治療非常必要。

血常規是臨床上最基本及廉價易行的檢驗項目,主要檢測白細胞、紅細胞、血小板及血紅蛋白等血液有形成分的質和量及形態變化。血液參與機體的代謝及每一項功能活動,在保證機體的新陳代謝、功能調節及人體內外環境平衡等方面發揮重要作用[3]。血液中的任何成分發生病理變化,都會影響全身的組織器官。反之,組織或器官的病變也可引起血液成分發生變化[4]。因此,血液學分析對了解疾病的嚴重程度有很大的幫助。本研究對膿毒癥患者的血常規指標進行了動態觀察,Logistic回歸分析顯示血小板數量減少是膿毒癥患者死亡的獨立預測因素。

血小板由骨髓造血組織中的巨核細胞產生,定向分化成原始的巨核細胞,又進一步成為成熟的巨核細胞[5]。成熟的巨核細胞膜表面形成許多凹陷,伸入胞質之中,相鄰的凹陷細胞膜在凹陷深部相互融合,使巨核細胞部分胞質與母體分開。最后這些被細胞膜包圍的與巨核細胞胞質分離開的成分脫離巨核細胞,經過骨髓造血組織中的血竇進入血液循環成為血小板。血小板在凝血過程、血栓形成及機體免疫反應中扮演重要的角色[6-8]。

膿毒癥時血小板減少的原因主要有生成減少,破壞或消耗增加及激活的血小板進入外周血黏附血管壁形成微血栓等。膿毒癥往往導致骨髓功能嚴重受損,細菌毒素和炎癥因子抑制骨髓中增生活躍的造血細胞,使巨核細胞不能正常分裂增殖、成熟、產生血小板。膿毒癥時過度的炎性反應導致血小板過度消耗。細菌及代謝產物通過免疫途徑激活補體、破壞血小板。部分患者體內出現抗自身血小板抗體,使血小板破壞增多。另外,彌漫性血管內凝血引起血小板破壞和消耗增多。研究顯示在膿毒癥的早期,大量炎癥物質及病原微生物進入機體,導致血小板過度活化,活化后黏附、聚集和釋放,形成微血栓,消耗大量的血小板及凝血物質,最終導致彌漫性血管內凝血的發生,加速膿毒癥患者器官功能的損傷[9-10]。另外,肝素類、磺胺類抗菌藥物及氯霉素等治療藥物和持續腎臟替代治療等也可導致血小板減少[11-12]。

膿毒癥時血小板數量降低可導致機體凝血功能異常,易發生出血[13]。同時,血小板減少可促進腫瘤壞死因子-α(TNF-α)、白細胞介素-6(IL-6) 等炎癥因子的釋放,導致機體免疫調節失衡,進而損害宿主的防御功能,加重膿毒癥的進展[14]。此外,由于激活的血小板可與中性粒細胞和巨噬細胞等相互作用,發揮清除病原菌的作用,血小板減少可導致機體固有防御的下降,進而增加患者病死率。

因此,在臨床膿毒癥救治過程中,需要高度重視患者血小板的功能變化,積極采取有效的干預措施,從而提升膿毒癥患者的治愈率。2012版嚴重膿毒癥/膿毒性休克治療指南指出,輸注血小板的指導原則來源于專家共識意見和化療引起的血小板減少癥的經驗[3]。陳樸等[15]的研究結果顯示重組人血小板生成素治療能夠有效促進膿毒癥患者血小板計數恢復,減少患者輸注濃縮血小板等血制品的數量,降低患者的病死率。

綜上所述,本研究回顧性分析膿毒癥患者血常規變化水平,發現血小板減少程度與患者死亡之間存在正相關關系,血小板減少是膿毒癥患者死亡的獨立預測因素。因此,應對膿毒癥患者應密切監測其血常規,及時糾正血小板減少,改善患者的預后。