淺談互聯網金融的網絡信任:形成機制、評估與改進

——以P2P網絡借貸為例

隨著互聯網信息技術的應用,互聯網金融快速發展,而互聯網金融網絡信任也隨之生成。現今,互聯網金融業務正步入高效化、便捷化的發展期,并逐漸延展出新的特性,若將互聯網金融的新特性抽象化,其相應的網絡信任形成機制也就可歸納為信息安全、數據質量、公共程序、決斷包容等四種信任的建立。

1.互聯網金融網絡信任的形成機制

1.1 信息安全信任

信息安全信任是網絡信任作用的基礎層次,為互聯網金融行業的蓬勃發展提供了保證。關于互聯網金融交易平臺,即是人們參與金融活動的網絡場所。為建立信息安全信任,交易平臺必然要采取有效的手段,致力于用戶基本信息及資金信息的有效保存、平臺動態更新及安全防護等工作。現今,國內互聯網金融交易平臺在用戶信息安全的防范技術層面存在一定問題,諸多新興網貸平臺的監管難以實現全面覆蓋。如此,用戶信息安全就面臨較大的風險,也就難以建立信息安全信任。故而,立足于互聯網金融信息安全的基礎上,互聯網金融第三方機構不僅要致力于梳理行業現狀,還應發布權威報告,乃至建立評級標準,做好反饋整改意見等方面的工作[1]。此外,對于互聯網金融監管機構而言,應致力于信息安全信任的構建,使新出臺的政策法規有效結合金融監管與互聯網監管的行業經驗,對外部網絡安全攻擊進行懲治,并規范網上平臺的建立標準,以保證金融用戶信息數據安全。

1.2 數據質量信任

數據質量信任,即是對互聯網大數據質量的信任,在征信體系構建及監管創新、互聯網金融業務拓展等方面發揮重要作用。現今,互聯網金融領域已經廣泛應用了大數據,如央行應用大數據構建征信體系。互聯網金融深入發展,對大數據應用服務提出了更高的要求,然而萌芽與培育期的數據質量信任尚需構建與完善。現今,相關的金融數據采集標準并不完善,金融數據流通的透明度也不高,相應數據質量的管理手段尚需進一步探究,故而在互聯網金融發展過程中,數據質量信任將面臨不斷的挑戰。

1.3 公共程序信任

公共程序信任,即是互聯網金融范疇內,對具有一定時空順序的金融行為產生的信任。具體而言,互聯網金融涉及諸多方面的公共程序,包括監管標準程序、信用構建程序、業務服務程序等內容。建立公共程序信任,就要堅持公平、公正、公開的原則,并以此為基準披露說明風險監管標準、用戶信用評估、理財投資收益、借貸資金使用等內容。此外,建立公共程序的信任,還要依托互聯網進行廣泛傳播,如此就可有效建立業務服務程序信任。以此為基準,國內P2P公司可吸納中小企業通過網貸平臺進行融資。

1.4 決斷包容信任

決斷包容信任,即是監管機構給予互聯網金融以充分的信任,并在決斷時包容性地考量該行業的發展態勢,以最大程度地規避監管決斷所帶來的消極影響。由于互聯網金融尚且處于萌芽與發展期,行業的快速發展需求不斷變化,故而監管部門的決斷應包容性地鼓勵互聯網金融這一新生業態的創新,并逐漸健全互聯網金融的糾錯及容錯機制,使金融環境逐漸趨于平等、公正、誠信。

2.互聯網金融信任的影響因素——以P2P為例

以P2P為例,關于互聯網金融信任的影響因素,應從商業因素、個人因素、環境因素、技術因素等方面分析,具體可參考以下內容:

2.1 商業因素

現今,在互聯網金融中,P2P形式具有代表性,其金融交易的參與者可劃分為網絡借貸平臺、資金供給方、資金需求方,具有濃厚的商業屬性。關于影響互聯網金融信任的商業因素,可分為聲譽因素及規模因素這兩種類型。其中,聲譽因素應分為集資方、平臺聲譽等兩個層面,只有保證較高的交易成功率,平臺方能維持高聲譽,而保證交易成功率的基礎就是集資方擁有良好的評判信譽。此外,規模因素涉及三種類型,即資金供應方的資金提供規模、借款人的資金需求規模、平臺交易規模。簡而言之,所謂資金供應方的資金提供規模,即是指單個個體提供的資金額,其規模越小,信任程度越高,而借款人資金需求規模,其規模越大,相關信用評判及監控越嚴格,而平臺交易規模,其規模越大,信任主體的信任程度越高。

2.2 個人因素

在互聯網金融交易中,資金供應方是信任關系的主體,而互聯網金融信任的產生受個人因素的影響較大,可分為信任傾向、感知風險等兩種類型。首先,信任傾向是一種穩定的人格特征,會對其他人是否值得信任做出一般性預期[2]。在互聯網金融發展初期,資金供應方的初始信任會受到個人信任傾向的極大影響。其次,感知風險,其主要因素為錯誤決策后果的嚴重性及決策結果的不確定性,其類型可分為三種類型,其一是財務風險,即資金無法收回,其二是功能風險,即資金未獲得期望收益,其三是情感風險,即決策失誤所造成的情感傷害。

2.3 環境因素

關于影響互聯網金融信任的環境因素,可劃分為三種類型,即社交網絡、法律制度、網絡道德水準等。首先,社交網絡因素。隨著互聯網的發展,社交網絡呈現爆炸式增長,若參與互聯網金融交易,人們往往會在社交網絡中咨詢朋友們的意見。其次,法律制度因素。互聯網金融信任在虛擬網絡中建立,此種交易方式增加了不確定性及風險,如洗錢、非法集資等違法行為較容易出現。最終,網絡道德水準。道德會約束并規范人們的行為,由于互聯網金融交易在網上進行,網絡道德水準就成為了參考的主要道德因素。

2.4 技術因素

依托新的技術手段,如大數據、云計算等,互聯網金融呈現透明化、快速化、高效化的發展態勢,但計算機病毒破壞、網絡外部數字攻擊、數據容災、網絡癱瘓等因素也極大地影響了互聯網金融的網絡信任。簡而言之,區別于傳統金融中安全風險所導致的局部損失,安全風險在互聯網金融中屬于一種系統性風險,可能會導致整個網絡處于癱瘓狀態。

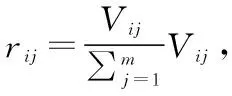

3.互聯網金融的網絡信任評估模型

運用模糊綜合評價法,可將互聯網金融中的定性評價轉化為定量評價。依據傳統的模糊綜合評估法,通常采用已確定的影響因素建立評估對象因素集,隨之采用特定方式將評語轉化為量化集,并采用層次分析法確定各因素在總體評估中的權重大小,以形成權重集,其后采集數據以獲得各因素在各評價等級上的分布,以確定各因素到評價集的隸屬度,最終根據模糊變換運算規則確定模糊綜合評價向量,并通過計算得出網絡信任度評估結果[3]。然而,考量互聯網金融信任度的動態性特征,為更真實地反映出互聯網金融行業的被信任程度,尚可進行一定改進。

4.互聯網金融網絡信任的改進措施

關于互聯網金融網絡信任的改進措施,應從市場監管、行業自律、社會信用體系建設等方面分析,具體可參考以下內容:

第一,市場監管。為構建互聯網金融網絡信任,相關政府監管機構應加強行政監管,并不斷提升自身建設能力,為出臺相應的互聯網金融監管政策做好必要準備。首先,相關監管機構應明確監管原則,堅持發展與防范兼顧,并健全監管標準,堅持分級分類監管。此外,為保證互聯網金融與傳統金融的安全性,應在兩者之間加快構建“防火墻”,建立健全監管主體體系。其次,法律部門應盡快完善相關法律法規,制定出針對互聯網金融行業的法律條文。最終,相關部門應出臺相應的權益保護辦法,建立維權機構,以保證互聯網金融消費者的權益。

第二,行業自律。為保證互聯網金融交易活動的靈活性,相關監管部門應強調行業自律原則,使互聯網金融參與者可遵循相應的倫理規范。考量互聯網金融市場的主要參與者,即是網絡平臺,其運行規范對互聯網金融市場的效率具有極大影響。對于網絡平臺而言,保證每筆交易的成功進行是最重要的倫理規范。例如,通過線上線下調查方式,可有效規避詐騙、洗錢等違法行為[4]。總之,互聯網金融行業要提升行業自身的金融倫理水平,有效規避平臺卷錢外逃的違法行為,并嚴格遵守職業道德。

第三,社會信用體系建設。為促進互聯網金融的長遠發展,應建設并完善社會信用體系。首先,加快征信立法,使互聯網金融參與者具備全社會信用評級意識。其次,完善征信體系建設,不僅要提高社會信用體系的覆蓋范圍,還要盡快向互聯網金融企業開放征信系統。此外,社會征信體系建設需要政府與市場本身的共同作用,這兩者所主導的征信體系應緊密結合,以實現征信信息的整合與互補。

5.結論

綜上所述,為促進互聯網金融行業的發展,互聯網金融網絡信任的形成機制、評估與改進措施應在實踐中探究。本文具體分析了互聯網金融網絡信任的形成機制,并以P2P為例,論述了互聯網金融信任的影響因素,建立了互聯網金融的網絡信任評估模型,提出了相關政府監管機構在加強行政監管、提升行業自身的金融倫理水平、盡快向互聯網金融企業開放征信系統等方面的互聯網金融網絡信任的改進措施。

(東南大學經濟管理學院,江蘇 南京 210000)