三朵金花(上)

韓小蕙

哈啦,不知道是不是老天爺的特別垂愛,大院里,在20世紀50年代出生的我的同輩人中,有6個家庭都是生了3個女孩兒,有一家是4個女孩兒,還有一家一連生了6個女兒,加上還有一家是2個女兒,剛好30個。今天我就講講這30朵金花和她們家庭的故事。

我這么說,絕不是因為我自己是女兒身就歧視男孩,而總是感慨于一個活生生的例子:我單位曾有一個瘦瘦的女孩,貌不靚人,性格溫穩,平時一點也不嘰嘰喳喳,因此盡管是北大畢業的,起初大家伙都沒注意到她。后來有一次愉快的合作后,她送給我一部書,是她寫的關于中國“小靈通”發展的行業報告,令我很震驚,一是因為她這本書把當時中國的通訊業全景概括得簡約卻清晰,讓我們這些文科生驚艷不已;二是她從這本書中竟然賺了超出稿費標準的很多錢,這對于當時還未實行版稅制度的寫作者來說,也讓我大開了眼界。“特別能賺錢”,是單位里很多人對她的評價,是的,因為她出身于北京山區里的農家,有一個上清華的妹妹,還有一個讀中學的弟弟。后來她干脆辭去我單位的工作,去了一個能賺錢的行業。再幾年以后,聽說她姐妹倆不但各自在北京城里買了房子、車子,成家立業,還給父母買了房子,把老兩口辦到北京城區落了戶,而她那寶貝弟弟連大學也沒考上……

協和醫院別墅,花木叢中

再說,我們大院的這30朵金花,個個生得如花似玉,其中亦不乏才華橫溢的能干巾幗,令大院里好多一塊長大的男孩子,只能望其項背而嘆服。

新樓南門一層:吳正若總工家的三姐妹

先說知名度最高的吳北玲,她就是著名知青孫立哲的發妻。孫立哲和著名作家史鐵生是清華附中1967屆老初二同學,陜西插隊時同住一眼窯洞,是親如兄弟的“插友”。孫立哲邊干“赤腳醫生”邊自學,曾在窯洞里為農民做了上千例手術,切除闌尾、摘除幾十斤的大腫瘤,治愈數萬人。后來,史鐵生與吳北玲也逐漸熟稔,她去世后還為她寫了紀念文章,那篇散文是發在1993年的《延河》雜志上,題目是《她叫吳北玲》。該文給我印象最深的有三點,一是吳北玲的樂觀和“生氣勃勃”,似乎她每次的出現都是帶著清麗的笑聲,有時還伴著歌聲;二是她的文學造詣頗高,史鐵生說,在她與孫立哲談戀愛之前,就聽說過她和朋友一起寫小說,且后來發現“北玲的文學鑒賞力值得信賴”;三是她對孫立哲的一往情深,無論是在陜西、北京還是去到美國,都時時伴著他,和他一起篳路藍縷地奮斗。

我比吳北玲小3歲,她也是1967屆老初二,當年她考上師大女附中時,我還是小學四年級的“小屁孩兒”,沒多少直接接觸。只知道她是各方面都拔尖的小才女,不但功課門門好,還會彈鋼琴、拉手風琴、畫畫,家庭條件優渥,父母也著力培養。北京師大女附中是北京排名第一的女校,出過很多優秀“人物”,比如僅我認識的朋友,就有著名婦產科專家邊旭明大夫、著名報告文學作家孟曉云等。當年吳北玲考上師大女附中,更使她在大院里成為“明星”,“文革”前,大院里的大醫們雖都重視子女教育,然而女孩里考上師大女附中的似乎就她一個,后來恢復高考的時候,她又考上了北大中文系,果然是“三歲看大,七歲看老”。吳北玲家住在新樓南門一層,她是老二,姐姐吳BX是老高中生,妹妹吳BY好像比我還小兩歲。她父母雙雙都是高級知識分子,也都是“人物”。其父吳正若是湖南湘陰人,1939年畢業于武漢大學,投筆從戎于抗日烽火。1942年公費赴美 ,4年后畢業于美國麻省理工學院,后回到中國。1949年后投入新中國汽車工業建設,曾先后參加一汽、二汽、陜汽的創建工作,曾任中國汽車工業公司副總工程師、中國汽車學會常務副理事長,在汽車行業享有很高的聲譽。吳北玲的媽媽王克勤阿姨也是湖南人,在美國獲得了博士學位,后回國進中國醫學科學院從事生物化學研究。印象中,這位阿姨有點嚴厲,不大理睬大院的孩子們,但卻因為在孩子們中傳說著她研究出的人造血十分神奇,在抗美援朝戰場上曾挽救過不少志愿軍戰士的性命,所以小伙伴們對她還是很尊敬的。

吳北玲在陜北插隊時期

我自己只有一個女兒,不知道有好幾個孩子的父母是否會有所偏心?在他們那擁有三個女兒的家庭里,吳北玲是三姐妹中長得最漂亮的,功課最好的,最多才多藝的,大概也是能力最強的,不知道父母是否最偏疼她?然而1966年夏天翻地覆的時候,卻發生了一件很悲劇的事,大院里的一個男孩、吳北玲舊時的小學同窗記下了那個情景:

剛到新樓轉角,就看見南門前圍著一群人,有的還從樓內往外搬東西,地上紙張、書籍、物品掉得七零八落。來到南門口細看,十幾個戴“紅衛兵”袖章的女孩子在北玲家進進出出,北玲爸爸吳叔叔、媽媽王阿姨低頭站在宿舍門口,身旁有兩個兇神惡煞的女紅衛兵手提武裝帶監視他們。里面三間臥室已被翻亂,柜子、箱子、書櫥全部敞開,北玲姐妹仨兒的玩具扔得滿地都是,家里的信件、照片、外文書籍、專業資料以及一切所謂能沾“資產階級”邊的東西一律被抄,鋼琴也被抬出59號院子,不知搬往何處。廚房、廁所顯然也被抄過了,櫥具、臉盆、毛巾七零八落。吳北玲也戴著北師大紅衛兵的袖章站在房間過道邊,一個穿著舊軍裝、扎著兩個小辮的女紅衛兵頭頭指著北玲大聲咆哮:“吳北玲啊吳北玲,看看你家里都藏著一些什么東西!”北玲面無表情,一聲不吭。

后來聽說,師大女附中紅衛兵來抄家,是北玲為表現自己的“革命精神”而“引狼入室”的,作為十分了解吳北玲個性的一個同學,我相信這是真實的。當時的年代,這種事也不是絕無僅有,有的高級領導干部被打成叛徒、黑幫,當紅衛兵的兒子親自殘忍地將父母肋骨踢斷、小腿打折,美其名曰“大義滅親”。那是個悲哀的時代,也是個人性泯滅的時代,拋棄感情、六親不認并不奇怪,如何杜絕這種悲劇的發生、避免這種現象的重演,值得所有國人經常反思和警惕……

這當然是任何人也不想再看到的悲劇。不過,我倒是從中看出了吳北玲的單純和純粹,當年的她才15歲,肯定不是像現在某些居心叵測的小人,為了自己的升官發財,別說傷害父母了,就是把雙親掃地出門甚至殺戮都肯做;不是的,吳北玲肯定是真心相信偉大領袖,真心相信自己是在干革命,真心相信自己是在幫助父母改造思想……

由此也可見,吳正若、王克勤夫婦是同樣的單純和純粹,他們相信只有共產黨能夠救中國,不惜放棄美國舒適的生活和工作條件,回到祖國,全心全意為社會主義新中國服務,做出了功績至巨的貢獻。吳北玲正是在他們的言教身教之下,一生積極追求進步,光明磊落,心地坦蕩,直到生命的最后階段,還與孫立哲一起,把他們在美國極其艱苦掙到的錢(最困難時,夫妻二人包“王太太水餃”賣,經常包到凌晨才能去睡幾個小時),投入到中國的實業,想的是中國不能再落后了——20世紀80年代,中國的科技水平還是非常落后的,這是他們夫妻二人經常在一起焦心討論的問題。

可惜的是,天不佑吳,天無佐孫,積勞成疾的吳北玲剛剛進入她人生的第41個年頭,就不甘心地去了天國。出師未捷身先死,長使大院的孩子們淚滿襟!敬愛的北玲姐姐,你為協和大院揚了名,你是大院孩子們的坐標,今天我以這篇文章紀念你,白紙黑字,立此存照,意在讓大院后來的孩子們永遠以你為榜樣,像你一樣,懂得人生的意義,懂得奉獻的意義,懂得在高天厚土之間除了吃喝玩樂或者過好自己的小日子之外,還有一種偉大的存在叫“精忠報國”。是的,我們都會教育好自己的孩子,像你一樣有意義地走完一輩子人生。祝你和吳伯伯、王阿姨在天國日日相伴,花好月圓!

5號樓一層:錢信忠部長家的三姐妹

我們家是1960年搬進協和大院的,當時父親做組織工作,具體負責聯系醫科院各研究所與協和醫院的專家、教授們,搬進大院居住,據說是為了聯系上的方便和情感上的接近。那時新樓都住滿了,教授洋樓是不準“侵入”的,便騰出來東小院的兩間平房給我們住。

東小院的對面就是錢信忠部長家住的5號樓。這棟樓不是美式紅磚小洋樓,而是英式灰色磚木樓,兩層,內設木質樓梯,還有內置陽臺,整座樓呈長方形,比美式小洋樓大兩倍,原是為英國宣教會而建的辦公樓,早在19世紀末就建成了,是大院里最老的壽星。不過不知從何時開始,這座灰樓被從中間隔斷,一分為二地成為面朝西的4號樓和面朝東的5號樓。4號樓一層住的是協和醫院放射科主任胡懋華阿姨,5號樓一層住的就是錢信忠部長一家。其實里面的房間不多,錢部長一大家子挺多人的,住得也挺擠,況且樓上還住著幾家,五六個孩子正是渾打渾鬧的年紀,英國樓房隔音非常不好,想來也是夠錢部長頭疼的。

共和國前衛生部長 錢信忠

錢部長是協和大院里最大的官,我小時候聽起來,耳朵里都響炸雷:老紅軍,醫學博士,參加過長征,開國大將軍,衛生部長。記得有大孩子告訴過我,說他原來是國民黨軍的少校醫官,后來遭遇紅軍,就此死心塌地跟著共產黨鬧革命……以后看他的履歷,發現有相當大的部分是訛傳。事實是,他自幼父母雙亡,少年時在米店做學徒,后來通過自己的努力,進入同濟大學附屬寶隆醫院學習。1931年東北淪陷后,由他做過手術的國民黨14軍第10師師長李默庵邀請而從軍,任該師衛生隊隊長。1932年李默庵師奉命圍剿鄂豫皖蘇區,錢部長尋機脫離李師去投奔了紅軍,而此前在1927年的上海第3次武裝起義中,錢信忠就已經參加起義,是工人糾察隊隊員,所以從根兒上說,他就是無產階級分子。

算算年頭,我兒時見到的錢部長,還不到50歲,正是年富力強。那時的他非常帥,身材像一塊上下等寬窄、前后等薄厚的長木板,渾身上下沒一塊多余的贅肉,永遠以挺胸抬頭的立正姿勢在院子里走過;永遠寸頭,不加修飾;勻稱的薄圓臉上,最令人注目的是一雙眼睛,都不只是“炯炯有神”,而是灼灼放出兩叢火苗——是的,看了錢部長的為人氣派,才算具象地明白了“氣宇軒昂”是什么意思。這真正是一個不怒自威的厲害角色,一看就知道是大官,是現在的官員們裝都裝不出來的。可是他又特別平易近人,盡管孩子們都特殊地不叫他“爺爺”或“叔叔”而隨大人稱呼“錢部長”,可他見了我們小孩子也都微微笑。后來他搬到后海那邊去住,胡同里的老百姓知道他是共和國的大官,卻也因為他的善良和藹,從不把他當作大領導而疏遠,見了面就打招呼,不稱“錢部長”而土了吧唧地叫“師傅”。對這個稱謂,他自己卻很是歡喜:“聽到老街坊這種稱呼,心里特別舒服,民眾把我當作伙伴和知己,給我添了不少情趣呢!”我小時候,見過他脖子上和肩膀上的幾處傷痕,大的像擰著的麻花,遠遠的就能看到,那是夏天他穿著跨欄背心鍛煉時“展示”出來的,他喜歡運動,一有時間就在大院里雄赳赳地走步。

錢家鳴 消化內科專家,博士生導師,對提高我國消化學科疑難病癥的診斷治療水平做出了突出的貢獻

大約十幾年前,我聽過吳儀副總理的一次講演。印象特別深刻的是她的英雄崇拜情結,她說:“我這一生是見過幾位英雄的,比如卡斯特羅能算是一位……”說這話時,這位共和國的傳奇巾幗人物,竟然也像小女孩一樣,眼睛里閃出奇異的光輝,那一刻,我覺得自己本來就極度崇拜的吳儀副總理,簡直真是太可愛了——一個小女孩的英雄崇拜是極其虔誠的,譬如我當年對錢部長的敬畏,盡管那時的我才六七歲,一點也不知道他究竟為共和國做出了什么貢獻。現在查閱了各方面材料,綜合起來,最主要的有三條:(1),救治過程子華、徐海東等成百上千干部和戰士的傷病,把許多人從閻王爺的鬼門關拉了回來,曾被稱為“活神仙”。(2),戰爭期間,為紅軍、八路軍、解放軍的醫療建功甚偉,總結出一套“創傷新療法”,編寫了《戰傷治療原則》和《創傷新療法》,還明確提出團結中西醫藥人員,使部隊戰傷救治水平有了很大提高。(3),新中國成立后,對中國的“計劃生育”工作推動和落實至力,使新中國的人口從極度無序膨脹,整頓到有序增長,這是關系中華民族千秋萬代的偉業,也對世界人口的合理增長作出了貢獻,因而獲得了聯合國第一屆人口獎和亞瑟·M·薩克勒藝術、科學、人文基金會公共衛生獎。人啊,一輩子能做成這么多,了不起!

錢部長有三個女兒,老大毛毛比我還小,有時我們在一起玩,這是他與第二任夫人沈漁村的孩子。沈阿姨是20世紀50年代與錢部長一起,赴蘇聯第一醫學院留學時的同學,1955年從該院研究生畢業,獲蘇聯醫學科學院精神病學副博士學位。回國后任北京大學精神衛生研究所所長,長期從事精神疾病神經生化和流行學等方面研究,1997年當選為中國工程院院士,也是一位“人物”。但她可能是家外家里特別忙吧,很少能在大院里見到她,印象中,我僅有一次見到她盛裝陪在錢部長身邊,大概是去參加什么必須的外事活動吧?

1966年“文革”風暴初起時,他們家及時離開協和大院,搬到后海那邊去住了。他的灰樓住宅馬上就有幾個工人家庭搬進來,那是“造反派”指示下的“革命行動”,說是不能讓“走資派”和“資產階級”再獨占大院繼續享受下去了,必須讓他們騰房,讓住房困難的工人階級進占,由此,拉開了大院的“占領”序幕。這場“占領”是長期的,復雜的,陽剛的與陰柔的,士族的與市井的,里面有很多好戲,我將在后面講述。

盡管躲進小樓成一統,但普天之下,莫非王土,“文革”風暴還是很快就將錢部長“席卷”了,因為最高指示非常明確,舊衛生部是辦成了“城市老爺部”,錢信忠作為衛生部長,難辭其咎。后來錢部長去世后,《生平》里有一句“‘文革期間遭受迫害”,短短8個字后面,其實是包含著非常豐富內容的,包括居然也把他“下放”到江西永修縣的衛生部干校,拉板車,耕田,喂牲口,什么活兒都干。院子里的小伙伴說,有一年他去那里探親,親眼看見,即使那時候錢部長還沒被“解放”,但他依然是“氣度軒昂”,腰桿筆直的軍人風度,讓那些“軍代表”們也是敬而仰之。而在此前,甚至還發生過這樣一件事:1967年,受衛生部三個“群眾組織”要求鄧小平交待“是如何重用衛生部長錢信忠的”,鄧小平于當年11月3日寫出說明:

“錢信忠在二野的工作歷史關系是很久的。我們,主要是我,對他是信任的。我和其他一些負責同志長期認為,他在主持衛生工作方面是較有能力的。他的外科手術在當時條件下是難得的。他的工作,特別是戰場救護工作是努力的。所以我過去對他的總的看法是小毛病很多,但大的方面還好,對戰爭是有功績的。錢信忠當衛生部長是總理提出來商量的,我是贊成的,對錢信忠任衛生部長一事,我同安子文(‘文革前中組部長)沒有什么密謀。”

嗚呼,呼!真讓人無言啊……但同時,我們也可以看到,錢信忠在共和國的地位有多高。

2009年的最后一天,錢信忠以98歲高齡辭世,黨和國家最高領導人胡錦濤、江澤民、溫家寶、習近平、李克強、王岐山、李鵬、萬里、朱镕基、李瑞環、宋平、劉華清……分別以不同方式表示慰問和哀悼。錢部長這一生,血雨腥風、雪山草地、抗戰殺寇、國共大戰、新共和國、鎮反肅反、三反五反、反右四清、“文革”浩劫、“四人幫”倒臺、改革開放……一個世紀的風雨兼程,錘煉沖刷,真是把他鍛造成一位“神仙”了,祝他老人家在天堂真正過上神仙的愜意日子,再不要經受這么多坎坎坷坷了。

還要說回到他的女兒們。六七年前,我想去協和醫院看診消化內科,咨詢我的朋友潘LY教授該去掛誰的號?“錢家鳴呀!”她脫口而出。“她是錢信忠老部長的女兒,這么多年來一直專心致志做業務,不走當官路,現在是消化內科的大教授,業務做得極好……”我馬上就想起了孩提時代的那三個小姑娘,也許見了面還能認識?千辛萬苦掛上了錢大夫的號,終于在診室里見到她——走在大街上肯定是不敢認的,但現在依稀能從她酷似錢部長的薄圓臉上,尋到小時候的影子。她神情端莊,面色靜好,舉止優雅,說話溫婉,不疾不徐的全無某些醫生的躁氣,聲音也是溫文爾雅,柔美好聽,簡直是一副儀態萬方的姿態,不知歲月怎么把她打造得這么高貴?這樣亮眼的女兒家,讓人想起了傳說中的那些民國名媛,錢部長可真是有福,生養出了這么樣引無數病人競折腰的好女兒!不僅治病救人三春暖,也給協和大院增光了。

我搞錯了,以為她是大女兒錢毛毛。她平靜地糾正說:“我是老二。”我一時想不起她的小名了,而且現在她是大教授了,也不能再稱呼小名了。病人太多,不好再打問她姐姐妹妹的情況,自從1966年以后,我就再也沒見過她們。但我相信這一家的三姐妹,全都已出落成精英人物,令很多須眉仰視的。

32號樓:吳蔚然大夫家的三姐妹

吳蔚然大夫家是何時搬入協和大院的,我不知道;但我知道他們家搬走是1973年秋天,那是他被調去北京醫院的時候。他的職務是北京醫院副院長,負責中央領導同志的保健工作。周恩來總理生前對吳大夫極為信任,幾次說過“有病找三吳”,其中的兩吳即吳階平、吳蔚然親兄弟倆。

盡管如此,協和醫院和協和大院的人們,仍然愿意把他看作“協和的人”,因為他從根上就是在協和這株大樹上生長起來的,從協和醫學院畢業,又在協和醫院工作了二十多年,即使調去北京醫院還時不時的被協和請回來會診、手術。吳大夫的手術做得漂亮極了,著名外科專家曾憲九教授曾毫不吝嗇地稱贊道:“可謂爐火純青,是科學與藝術的和諧。”并以同行的惺惺相惜由衷贊揚說:“能結合具體情況應用外科原則,取得良好的效果,是外科醫師的楷模。” 曾經的北京醫院副院長欒文民回憶說:“吳院長在手術臺上,總是一改平時和藹可親的面孔,變得非常嚴肅。他對術中的解剖結構名稱都講英文,伸手要器械時也是英語。有時器械護士幾次遞的器械不對,他會發脾氣,把器械扔掉。手術完成后,他又恢復了笑容可掬的面孔。”

吳蔚然? 外科學專家,中南海醫療組組長

我和大院的鄰居們都很難想象,吳大夫發怒時候會是什么樣子?在我們所有人的印象中,他臉上的常態表情就是“笑容可掬”:看病時對病人笑容可掬,會診時對同行笑容可掬,講課時對學生笑容可掬,在院子里對大人們笑容可掬,聽到我們小孩叫他“吳伯伯”時還是笑容可掬……大約是1971年夏的某一天,他到我們樓上來找協和外科的李世英大夫,那時我家已經搬到31號樓了,二層住的是李大夫家和我們兩家。我的房間就在樓梯旁邊,當時李大夫家里沒人,我的門正大開著。看到吳大夫上樓來,我趕緊站起來,十分禮貌地稟告李大夫沒在家。吳伯伯看到我身后桌子上的課本,曉得我正在學習,就笑容可掬地問我在學什么?那是在“文革”期間,我已經進774廠當工人了,下班后偷偷補習中學代數。我便禮貌地請吳伯伯進屋,他居然真的進來了,看看我正在做的代數題,又看到屋子雖小但收拾得非常潔凈,不由得笑容可掬地問:“這是誰的家呀?你是誰的女兒?”那時我父親還屬于沒被“解放”的“黑幫分子”,當我忐忑地說出父親的名字時,吳伯伯臉上依然是燦爛的笑容,真誠地說:“好!好!”當時我就想,吳伯伯的面容永遠這么明朗可親,他的病人見了這么親切的笑臉,病就已經好了一半……

吳伯伯比我父親年長7歲,但他的三個女兒吳QG、吳TG、吳LN卻都比我還小,可能是吳蔚然夫婦早年忙事業晚要孩子。大女兒吳QG小我一歲,記不清她上的是哪所小學了,因為年紀接近所以一起玩過,有時候她也會帶著妹妹到樓門口外面玩。那時候的大院里,還是很整潔漂亮的,各家各戶門前種的都是花和草,還有葡萄架、果樹,全然沒有“文革”以后的什么雞、鴨、瓜、菜之類。32號樓前是吳伯伯家的葡萄架,夏天最好看,大藤小藤長啊,長啊,爬滿陽臺上的整個白木頭架,十分爽利沁人。吳伯伯把侍弄葡萄藤作為緊張工作之后的一種放松,星期天常常看到他興致盎然地松土、澆水和侍弄枝條。秋天到來時,葡萄就長熟了,全是玫瑰香,一串串紫紅的小粒掛在綠葉間,張揚著豐收的喜慶。終于等到有一天,吳伯伯拿剪子剪下全部葡萄,笑容可掬地分給大院里的大人孩子品嘗,唉,如今想起那歡樂的日子,夢覺尚心暖。

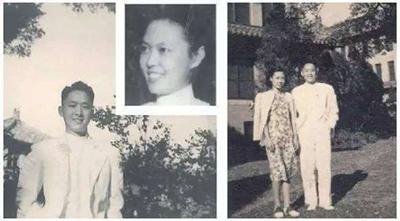

年輕時代的吳蔚然、黃伍瓊夫婦。資料圖片

后來,聽說吳QG中學畢業后入了伍,當上衛生兵。再后來2000年之后,我聽工作中結識的一位大陸留學生說,中國醫學院的學歷在美國不被承認,要在美國當醫生得重新考行醫執照,極難極難!特特難!而到那時候為止,只有兩位中國大陸留學生當上了醫生,一個是他,另一個是“吳蔚然的女兒”。他說的是吳大夫的大女兒吳QG,但大院里的人說的是吳家最小的女兒吳LN留在了美國。不管是哪個吧,哪個都了不起,就連我們班最聰明的張ZY都沒當成,大院里還有其他在美國定居的孩子也都沒當成——吳蔚然家出來的孩子,真是最棒的!

這里面,不僅有來自父系家的傳統血脈,還有來自母親家的基因,這就要說到吳蔚然夫人黃伍瓊阿姨了。黃阿姨是黃乃裳先生膝下七子和四女中的最小一個女兒,在中國近代史上,這位從福建閩清縣走出來的黃老先生,是一位集華僑領袖、辛亥革命元老、維新志士于一身的人物,與康有為、梁啟超等一起參加過“公車上書”等激進活動,因而在“維新”失敗以后成為慈禧太后的通緝要犯。避難到馬來西亞后,又在沙澇越詩巫開墾了一大片荒原,接納成千上萬福州籍墾民去到那片“新福州”工作和生活,至今詩巫市還有一條命名為“黃乃裳路”的大街和一座“黃乃裳中學”的中文學校,以紀念這位偉大的華僑先行者。1907年,黃老先生在孫中山領導下,又策劃和參與了潮州的“黃岡起義”。1911年復作為“福州同盟會”的領導人之一,參加福州“辛亥起義”,親赴戰場,浴血鏖戰,終于勝利,被任命為福建革命軍政府交通部部長。1923年還以75歲高齡,被當時的福建省“省長”薩鎮冰聘為“省公署高等顧問”,直到次年病逝。他的11個孩子中,各界精英都有,黃伍瓊阿姨最終成為協和醫院的總護士長、護校校長,后來還做過皮膚科主任。這么大的腕兒,她卻也像吳蔚然大夫一樣,待人和藹可親,說話溫文爾雅,經常幫大院里生病的孩子們、年事已高的老人們打針、治療甚至做量血壓類的小事,從不推脫,也不煩躁,嘴里與老人和孩子說著話,手上要做的就已經麻利地完成了,真不愧是協和精神最倡導的“愛心天使”——兒時我們跟吳QG一起玩耍時,從來只知她著名的父親,卻從未聽她說起過母親以及外祖父這顯赫的一脈,她年紀雖小也不會一點也不知道吧?

印象中,吳QG是一個非常平和的女孩兒,低調,內斂,從來沒有炫耀過自己是“吳蔚然的女兒”。她脾氣也好,不但從來讓著妹妹,也不與其他孩子們爭鋒,真是大姐姐樣兒。這實在是吳大夫和黃校長夫婦教育的好,而且是言傳身教,吳大夫畢生中,始終用“一切為了病人,一切服務病人”要求自己,北京醫院的同事們回憶說,“他對病人懷著大愛之心,無論是高級首長還是普通百姓,都一視同仁,極端熱情。從醫近60年,只要病情需要,無論是誰,都是隨叫隨到;搶救危重病人,他經常守在床邊全力救治。” 86歲時,他依然按照醫院的作息時間上下班,手機24小時保持開機狀態;90歲時依然堅持參加醫生查房。每天早上7點鐘就離開家,中午坐在椅子上“啃”書本,追蹤國內外醫學新發展,一有時間就泡在病房里。黃伍瓊阿姨說,從1974年到1992年,吳伯伯從未在家里過過春節。他生就是一個為他人的人,總是怕給別人添麻煩,卻樂于實心實意地給別人辦事。他總是從約束自己、修正自己的角度看問題,曾經,他在北京醫院醫師大會講話時,特別談到:“看病難、看病貴、醫患關系不正常這些問題,雖然都不是醫院所能解決的;同時,我們也要看到個別醫生的行為道德標準、醫德醫風也有缺陷。作為醫生,絕不能因為行醫環境差,就把氣撒在病人身上,還是要耐心地對待病人。現在病人的覺悟高了,法制觀念強了,對醫生的要求也相應提高了。所以,我們要盡量從醫生做起,使醫患關系、醫療環境有所改進。”是的,在這地球上,顏分五色,人分兩種——“利他”的人和“自我”的人。本來就有大愛之心的吳大夫,自從調到中央保健局,見到周恩來總理的為人處世后,他就更是處處以周總理為榜樣,把自己的人格修煉得更加純粹和高尚。

不過,圣人也有過去,傳說吳大夫也犯下過一個錯誤,險些釀成大禍:有一天他的二女兒吳TG肚子痛得厲害,就從學校提前下學,直接去協和醫院二樓外科門診找爸爸去看看。她平時倒也常常腹部痛,只是這次疼得特別厲害。吳大夫正忙著給病人看病,看看女兒一般狀況還好,摸摸她的肚子,軟軟的,也沒有明確的麥氏點壓痛,覺得沒太大問題,就讓她回家休息。而整套的有關腹痛的手法檢查,比如腰大肌牽拉試驗、閉孔內肌試驗、結腸擠氣試驗、肛門指檢等,都沒做,連體溫也沒有量,就忙著招呼病人去了。吳TG出門后,由于肚子痛得仍然很厲害,就自己去到協和醫院地窨子的外科急診室。值班醫生剛好是吳大夫的學生,剛好把吳老師教導的“不重視物理檢查的醫生不會是好醫生”記在了心里,他倒是一點沒松懈,給吳TG做了“視,觸,叩,聽”的全套物理檢查,還做了腰大肌的牽拉試驗、閉孔肌試驗、擠壓結腸試驗……所有的手法檢查,其疼痛點都指向了闌尾。他又趕緊測量了女孩的體溫,有輕度發燒。“闌尾炎!”得出初步結論后,立即化驗血,中性白血球也升高了。值班醫生即刻通知手術室準備手術,也馬上通知了自己的老師:“您的女兒患了急性闌尾炎,已通知手術室,即刻手術。”吳大夫這才醒悟過來,趕緊看完門診,跑去手術室,此時吳TG的闌尾已經切下來了,真危險啊,再晚一些就要穿孔了……

生前,吳大夫愛人民、愛病人,人民也愛他。他一輩子服務人民,服務病人,人民也給了他“全國勞動模范”等很多榮譽。吳蔚然大夫是協和醫院、協和大院的永遠的驕傲,永遠是我等大院晚輩們做人的楷模!

2016年8月12日,96歲高齡的吳伯伯以無疾、無痛苦的安然姿態,最后告別了他為之忙碌了一生的人間。他在彌留之際留下的遺愿是:“當我生命走向終結時,尊重自然規律,請不必再采用‘插管、‘透析、‘起搏器等創傷性治療以拖延無意義的生命。”一位大醫,一位救人多多、治病無數的大醫,本應該是最有資格享受這些醫療資源的,但在生命的最后關頭,他最后一次又把資源讓給了社會。

長女吳QG帶著妹妹們寫下的《告別詞》讓人潸然淚下,她們是這樣說的:“今天,您帶著一生的尊嚴走到了人生的終點。我們為有這樣的爸爸驕傲。我們想告訴您,我們的一生,以及您身邊許許多多人的一生,都因為曾經有您而更加美好。爸爸再見!”

39號樓:費立民大夫家的三姐妹

20世紀70年代至80年代,我在協和大院39號樓住過十年。那期間,我已進入光明日報社做文化記者和文學編輯,因此,有些文化界和新聞界的朋友,比如周明、劉茵、胡健、孫郁、陳戎、王世堯……都來過39號樓。

這座小樓臨街,它背后就是車水馬龍的東單北大街,馬路對面就是協和醫院建筑群。過去我住的時候,能清楚地聽到106路、108路、111路公共電車進站、報站的聲音,那時報站都是加大音量的電喇叭。現在從大街上觀望,這座小洋樓已經沒法看了,因為它的外立面墻已經在2008年迎奧運時被刷上一層粉紅色,像涂著厚厚胭脂的老病婦,遮掩不住的艷俗氣息撲面而來。從大院里面端詳也不好看了,因為原建筑的開放式陽臺,已經被砌成兩間風格不同的小房子,1972年中美關系解凍、尼克松訪華時,還因此鬧出了一點小影響:當時有四位美國人來協和大院尋舊(據說其中有人1949年以前在此大院住過),見到這兩間“中西合璧”的小房時,被中國人“化腐朽為神奇”的能力徹底驚呆了,不由得拿起相機一陣狂拍……這段故事我以前寫過,此處就不詳細展開了。

吳蔚然在手術中。網上圖片

協和大院是1921年跟協和醫院一起落成的,近百年期間,它的住戶換了好幾茬。1949年之前誰在39號樓住過已不可考,之后,有內科學及血液學家鄧家棟副院長住過,還有前面提到的糖尿病專家池之盛教授住過。跟池教授同期住的,是協和醫院外科專家費立民、婦產科專家韓美玲教授夫婦。

這一對教授夫婦都是上海人,生于20世紀20年代。費立民教授從事外科實驗研究和教學,20世紀50年代起,就與曾憲九主任一起做外科病人總體水及水分布的實驗室和臨床研究,因為外科病人常有體液分布異常,及此又自然地延伸到對外科性休克的研究,取得了國內領先的研究成果。韓美玲教授1925年生于上海,1950年畢業于上海圣約翰大學醫學院,獲理學博士和醫學博士學位。后到北京協和醫院工作,從事婦產科專業四十余年,擅長于診治婦科內分泌疾患、不孕炎癥、早期宮頸癌和癌前病變,對子宮內膜異位癥也有較深入的研究;同時,還指導各級醫師解決婦科門診和急診的各種疑難病癥。凡是她救治過的病人和家屬,無不對她懷有深深的感恩戴德之情。

他們生有三個女兒費AN、費NG、費HG。其中老大費AN和我同歲,但因為上的是五年制的景山小學,所以上中學時高就了一級,變成了1969屆新初二。這是我們協和大院繼吳北玲之后的最出色女孩,是景山小學的少先隊大隊主席,據說五一、十一登上過天安門給毛澤東、劉少奇、周恩來等國家領導人獻花。老二費NG比姐姐小兩歲,是三個女孩中長得最漂亮的,據說最得父親寵愛,但小時候有點小嬌氣,愛犯個小脾氣什么的。老三費HG那時太小了,還在上幼兒園,基本沒什么印象。她們家是在“文革”期間搬走的,就搬到了與我們大院并稱“雙院”的北極閣南院,“南院”就在我們外交部街胡同以南的第三條胡同里,風格與我們“北院”神似,也是美式小洋樓、歐式草坪,也是協和醫院宿舍,不同的只是“北院”以赭紅色磚的基調為主,院子比較大;“南院”以青灰色磚為主,院子小一號。后來1968年“復課鬧革命”時候,費AN也“屈尊”被就近分配到我們外交部街中學,不過不跟我們這些“北院”的孩子們一班,具體情況就不怎么清楚了,反正是不像小學時候那么顯赫。等多少年之后,她突然又出現在我們“北院”中,不過此時的身份已經變成勞遠琇教授的兒媳婦,她嫁給了勞阿姨的兒子錢JG。之后夫妻倆就移居美國,不知情況了,然而我始終堅信錯不了,以費AN小時候的優秀,長大后的人生也一定相當精彩。

最后還不得不說到費家搬離協和北院的事,這也是當年大院里的一樁公案:當時是在“文革”中,本來新搬進大院的“工人階級”就對“資產階級反動權威”抱有深深的成見,同時亦保持著高度的警惕性。費立民、韓美玲夫婦這對上海人平時比較孤傲,生活方式也跟北京人很不相同,韓大夫的穿著一直保持著上海富家人家的洋氣,即使到了“文革”中也“惡習不改”,照樣要化妝才出門,還昂頭仰臉地不以為然。這一切都不怎么招大院“群眾”的待見,甚至慢慢積累成一種公共情緒,終于,有一天他們家的老保姆跑到居委會,哭訴又受到虐待,這成為導火索,釀出了一場怒火的爆發,費韓夫婦還沒明白是怎么回事,就已經成為大院里眾多大人、孩子們的“敵人”。其實在社會生活中,人與人之間是相當缺乏了解的,左傾的“革命”更是一點也不講究溝通的群起性粗暴,就像法國大革命時期的無序狀態。后來聽我的朋友潘LY大夫說,她作為韓美玲教授的學生,感到韓大夫對她們可好了,對病人們也都“好著呢”——唉,世界上的路有千千萬萬條,世界上的人有各種脾氣秉性各種生活方式,人就是都應該活出各自的華彩,怎么能全部釘死在一條標準線上呢?再說,人也不能僅看外表就斷定紅白灰黑的,但在大革命時期,理性僅只殘存在少數人的內心深處,不敢表露出來,否則一定要引起禍端。還好,大院的“革命群眾”還算存有一些“政策觀念”,基本沒有波及到費AN三姐妹身上,至今對費AN的評價也是很高的。

43號樓:吳德誠大夫家的三姐妹

吳德誠大夫和夫人賴淑影也是一連生了三個女兒:大女兒吳JY是1951年的,也上的是新開路小學,和大院的幾個孩子同班,1966年時是1967屆老初二,哪個中學的記不清了。二女兒叫吳JY,1955年的,是吳家三個女孩中最漂亮的,有著父親的白凈和洋氣,但主要長得比較像媽媽,她媽媽是協和的資深護士長,還當過協和幼兒園園長,人長得小巧玲瓏,有一小點扣扣眼,圓溜溜的十分靈活,會說話似的;下巴微微翹起,一笑起來,勾勒得臉龐像一朵倒過來的玉簪花;她的穿著打扮一向很講究,每天上班去也穿戴得像是去赴宴,精致得渾身上下連一條皺褶都沒有;她待人很和藹,使得大孩子們有時親切叫她“賴姐姐”,她不以為忤,反而很高興。三女兒吳JL年齡比較小,長得很像吳大夫。由于她們姐仨從不跟大院的其他孩子們來往,所以都是遠遠看到的外在一瞥,最后她們都落地在哪個大洲,不詳。

老大吳瑞萍。老二吳階平。老四吳安然

吳德誠大夫是協和醫院泌尿外科的著名教授,其醫術了得,曾與吳蔚然大醫一起做過周恩來總理醫療小組成員,當然他也救治過更多普通患者。他長得很有些洋氣,中等個兒,白凈臉,腦袋大,額頭突出,大大的圓眼睛特有神,一看就是高端階層的大知識分子。不知為什么我總覺得他長的有點像外國人,然而他當然是地地道道的華夏子孫,其家世顯赫——他是吳門第三代里最杰出的代表人物。你道這吳門是誰?大名鼎鼎的醫學世家啊:大哥吳瑞萍是小兒科專家,老二吳階平是泌尿外科專家,老三吳蔚然是普通外科專家,老四吳安然是免疫學專家,全都出自協和醫學院。連大姐夫陳舜名與吳家的大女兒結婚后,在本已畢業當了教書先生的情況下,又遵照岳父的意愿,重新考入協和醫學院求學——這里必須插入一段的是,協和醫學院豈是想考就能考上的?別說庸常之輩,就是智商超群然并非拔尖之人也甭想;還別說當年,就是現在,每年全國也就招幾十人,考分得甩北大清華幾條街啊!再說該院的要求之嚴也是嚇死人,先在燕京大學協和醫學預科班讀3年,淘汰下一批人;升到醫學院本部以后,每年還要淘汰一批人,這樣,等漫長的8年讀下來,畢業生也就剩下五分之一了——神奇的是,陳大姐夫舜名雖是半路出家,改行投入協和醫學院懷抱,并且年齡比同學們都大,但人家真讀下來了,1927年學成畢業,可見不是一般人。此后,陳舜名一直從事外科醫生職業,在1946--1966年的20年期間擔任常州市第二人民醫院(前身為武進公立醫院)院長。他之后,吳家妹妹也選了一位協和醫學院畢業生做夫婿,這就是1941年畢業的蔡如升,后成為一代心肺內科專家。到此還沒完,吳家又出了第7位“協和人”,即吳德誠大夫,他是大哥吳瑞萍的兒子,從年紀上說,略小于三叔吳蔚然、四叔吳安然,所以后來他們家出現了一個有趣的現象,即吳蔚然的女兒吳QG雖比吳德誠的女兒吳JY年齡小,卻是后者的小姨。

這一中國獨有的超豪華“吳門醫學世家”,都要歸功于吳家老太爺吳敬儀。吳老太爺并非懸壺也無醫家背景,他是前清秀才,做過湖南候補知縣,但他并非兩耳不聞窗外事的書呆子,而有著一副審時度勢的精明頭腦。當時社會劇變,辛亥革命推翻滿清帝制后,南方的商業經濟蓬勃發展起來,吳老太爺在一次幫助同鄉——洋務派代表人物、“中國實業之父”盛宣懷周轉銀子的生意中,在常州買進10萬兩銀子的美孚煤油,水路運到上海后得到10倍利潤,他又把分得的銀兩全部換成盛宣懷紗廠的股票,吳家由此進入了財富之家。吳老太爺極為重視孩子的教育,不僅在家中辦起私塾,請當地學問最好的先生教孩子們讀四書五經,還經常把外國孩子請到家里玩,用以訓練幾個孩子的英語。讓幾個兒子都做醫生是他的深思熟慮,因為看透了官場的黑暗腐敗和商場的爾虞我詐,他認為做醫生既能治病救人,又能有不錯的生活保障,所以把兒子、女婿、孫子陸續都送進了當時最好的醫學院——協和醫學院。他的孩子們也都爭氣,全都考上了極難考入的燕京大學協和醫學預科班,又全都順利進入協和醫學院,復全都以優異成績畢業,再全都成長為中國著名的醫學專家。其中老二吳階平(原名吳泰然)的成就最高,成為中國泌尿外科開拓者及重大貢獻者,被稱為“國之大醫”,當選為兩院院士,擔任過中國醫學科學院院長、中國協和醫科大學校長,首都醫科大學校長,中華醫學會會長等要職,1992年當選為九三學社第九屆中央主席,次年擔任第八屆全國人大常委會副委員長,成為國家領導人——順便說一件趣事:吳階平伯伯擔任全國人大常委會副委員長之前的一天,我家的門鈴響起來,我母親去開門,驚訝地發現門外站著的竟然是吳階平院長。他是一個人來的,口里說沒什么事情,只是來看看,因為那時他還擔任著中國醫學科學院院長,我父親是他班子里的成員。事后我們才知道,他是來跟老同事、老朋友們道別的,他自己心里很清楚,一旦成為國家領導人,就“高處不勝寒”,再難見到這些老友了。

吳德誠大夫跟他這位二叔比,似乎不太好接近,但很可能是我的錯覺,因為他家所在的43號樓位于大院門口,故此他不怎么“深入腹地”,也就沒怎么跟他說過話。我父親說他人是極好的,那一年聽說他突然病逝,難過得驚叫失聲,連呼:“太可惜了!太可惜了!”并且馬上就站起身去他家吊唁。而給我印象格外深的,是他晚年驚艷無比的“黃昏戀”,那時他的夫人賴淑影已經西去,孰料他的初戀又回來了,隔著半個多世紀啊,那也是他的告別戀,把我們全大院的人都驚到了,也深深為他們祝福——那段故事我已在本書《協和大院一百年(名醫篇)》中有詳細講述,請感興趣的讀者去那里找,此處就不贅述了。

最后筆者忍不住想贅述一句的是:今日之有錢人家,多產出紈绔或庸碌子弟,為什么?首先在于其家風甚差,有錢而無文化、無眼界、無胸襟、無識見、無素質故無天下,他們真應該學學吳門等傳統大家族的薪火相傳之道!