微塑料在海洋中的分布特征及對生物的影響

張靄琦

(太原五中 山西太原 030012)

引言

微塑料的概念首次在2004年被提出:直徑小于5毫米的塑料纖維、顆粒或者薄膜,主要由大型塑料制品在物理降解,光降解和生物降解的作用下未完全降解而產生。環境中主要存(PE)、(PP)、(PVC)、(PS)、(PEst)和(PET)等微塑料;(屈沙沙等,2017)[9]多為對生物體有害的聚合物;在形狀上可分為微纖維、塑料粒料、薄膜、塑料顆粒、泡沫塑料等(王昆等,2017)[1]。微塑料在世界多地甚至南極洲都有發現,可對海洋生態環境產生各種影響,可通過生物圈的傳遞和富集效應,對人類產生潛在危害。由于微塑料分布范圍廣且粒徑極小,目前仍未實現對微塑料的高效收集與處理。為進一步探尋微塑料問題的解決方案,本文以文獻調研的方式總結了海洋中微塑料的分布特征及其原因,并對海洋中微塑料的生物影響及其遷移進行了探討。

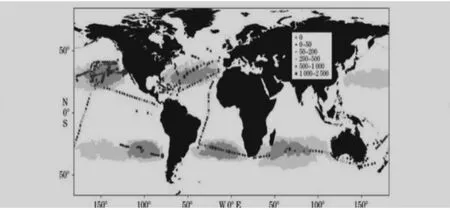

1 在海洋中微塑料的分布范圍與密度

海洋表面是微塑料分布最廣的地方,其中北大西洋和太平洋為微塑料聚集地。微塑料輕、小,它的分布易受季風與洋流影響,它的五大聚集區和五大洋流分布處幾乎等同。在特殊地理構造影響下,漩渦中心微塑料密度最大,漩渦邊緣次之(cozar等,2015)[10]。

圖1 世界海洋表面微塑料分布圖(g·km-2)

在近岸海域,微塑料高于其在深海中的沉積,與人類活動頻率有關[3]。未經處理直接排放的污水、廢棄漂浮娛樂設施的不完全降解等等都是導致近海微塑料堆積的原因。

二十一世紀初,北大西洋渦旋區微塑料數量大幅增加,同時西北大西洋和加勒比海岸地區,海水中微塑料的含量并沒有顯著變化,塑料排放量與表面微塑料含量不成比例,可以推測海底沉積是微塑料主要的“匯集區”(Woodall等2014年)。[4]

2 海洋中微塑料對生物的影響

微塑料影響生物的生殖:增加了部分生物產卵的載體,如海龜(Halobates sericeus)的產卵密度和微塑料密度成正相關;對某些生物的幼魚表現出明顯打擊,如海膽。[5]淺海地區微塑料的大小、濃度均與微生物相近,可導致魚類的錯誤捕食。沉積的微塑料也直接威脅著海底生物生存,如深海海參會對微塑料直接攝食等。

zettler等利用基因測序等技術,發現了北大西洋中微塑料上附著有多種類型的生物。一定程度上,微塑料輔助了藻類生物與微生物的生物入侵行為。由于化學性質穩定、難以在海洋自然環境中降解,微塑料將作為微生物在海域中移動的載體,對微生物進行遠程運輸。

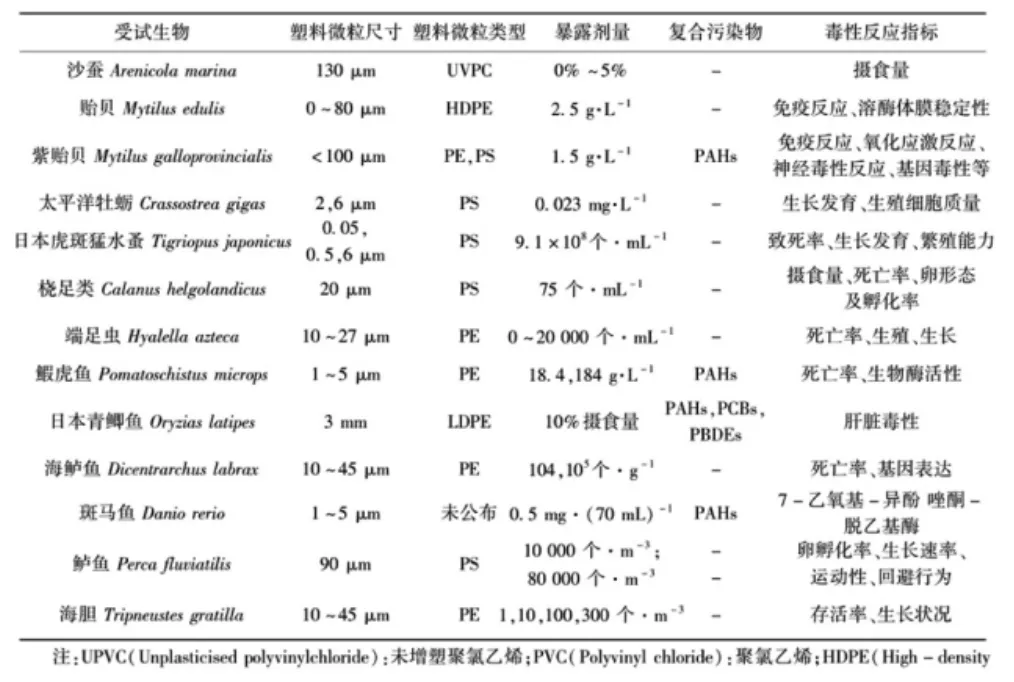

微塑料會改變海洋微環境從而間接影響到海洋生物個體。微塑料與微生物組成的海面漂浮物改變淺海對光的折射率與透色率,影響淺海植物的光合作用效率;海洋微塑料沉積物會增大海底顆粒的直徑與沉積物的滲透性,使海洋底部的散熱系數降低、海洋中下部的溫度升高,影響生物體內由酶作催化劑的化學反應。此外,微塑料會吸附其他有害物質形成結合體,對生物進行直接入侵,產生復合毒性效應(相關研究見下表)。

表1 微塑料的生物毒性影響

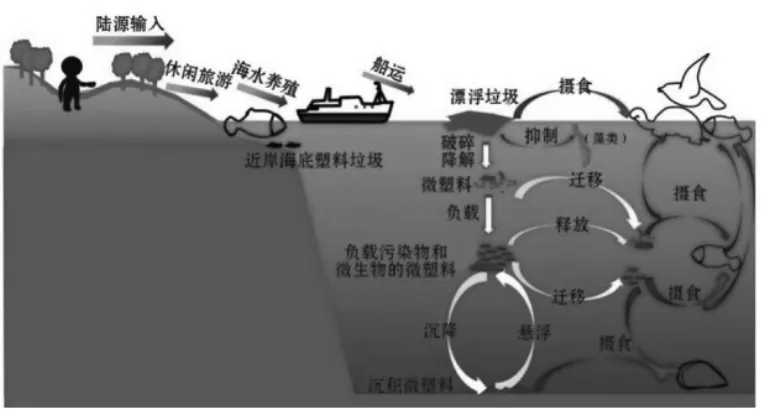

3 海洋中微塑料的遷移

海洋中的微塑料主要通過以下幾種方式進行遷移:

(1)通過浮游生物的攜帶,由低營養級向高營養級遷移、富集。目前已發現了貽貝與螃蟹、橈足類與糠蝦、魚類與海鰲蝦等生物之間的遷移,并最終影響人類。

(2)微生物及藻類植物微塑料的附著使微塑料密度增大,下降至海底成為沉積物。近年的研究發現,由活的有機體與死亡生物所組成的黏液團分布數量明顯增多,并逐漸向海底下沉。

(3)由于微塑料濃度與微生物形態相似,可被部分淺水魚類誤食,從而在魚類體內殘留、通過排泄物沉積在海底或經由食物鏈進入更高等的生物體體內。

(4)海洋中某些遷移性生物幼體時生活在淺水區域,而在幼體向成體成長時向海底進行遷移,還有垂直捕食的鯨類等,均是成微塑料遷移的重要生物載體。

圖2 微塑料在海水中的遷移

4 微塑料的治理現狀

微塑料分布廣泛,數目巨大而體積極小,具有生物富集效應,其影響的長期性、積累性和治理的困難性,對環境和人類造成了重大危害。因此,排放后進行補救處理的方法是不可行的。目前,海洋中微塑料的污染危害層度和重視程度并不相符:國際法中仍沒有明確的規定,如何處理非管轄海域中的微塑料。

幾個全球多邊環境協議正在致力于保護海洋環境,減少海洋垃圾的排放:《聯合國海洋法公約》規定了各國保護和維護海洋環境的一般義務,但缺少對海洋垃圾排放的具體約束;《倫敦公約》力圖通過規定排放垃圾的種類而減少微塑料的產生。

國際公約的約束效力有限,需要各個國家積極行動起來,發揮政府的引導作用,如,我國《水污染治理法》中規定按排放數量進行階梯式征收費用、美國2006年通過了《海洋垃圾研究、預防和減少法案》(MDRPRA),建立了機構間協調委員會(IMDCC),實施了海洋垃圾計劃(MDP)和海洋垃圾監測計劃(NMDMP)。

自發組織起來的民間力量也是不可忽視的,如,幽靈網澳大利亞(GhostNets Australia,GNA)與來自澳大利亞北部的土著社區聯盟合作清除漁具。

目前,我國對微塑料污染的管控仍和世界其他大國有差距,其主要問題在于監測與管理限于近海,而對海洋中大尺度海域微塑料的管理不足;監測目標單一,鮮有從整個生物圈生態作用機制入手進行調查;監測方法單一,結論數據難以準確評估風險和危害。

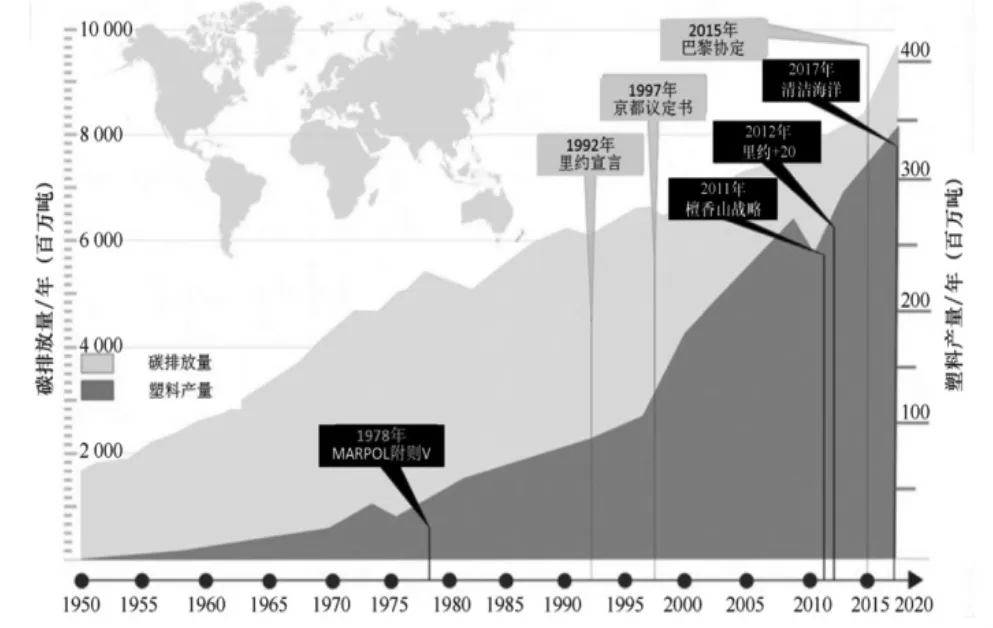

圖3 1950年來全球碳排放量、塑料生產量及相關國際政策的干預時間節點

結語

目前在環保領域,對于海洋微塑料的研究仍處于初步發展的階段,而微塑料的危害性卻要求更嚴格的管理和更恰當的處理方法。基于目前的污染現狀和治理水平,本文提出以下建議:

(1)科技治理:目前為止沒有可靠的方法可大量分離或鑒定微塑料,需發明出高效的采樣與分離機器。規范統一的采樣與分析方法,改進單一的分析手段,對微塑料的危害方面進行合理評估,從多個角度監測分析數據,得出更立體的結論。

(2)人倫道德監管:在處理微塑料污染的科技仍不發達的背景下,利用人倫道德的約束從抑制微塑料的排放是目前較好的選擇。國家需加強法規的制定和監管力度,在源頭上減少塑料向海洋的輸出;實施獎勵制度,鼓勵人民自發的組織成團體進行海洋保護,并加大宣傳力度。