逮捕條件中社會危險性的理解與適用

●張志利 王曉榮 張春玲/文

一、Y市2015-2017年辦理審查逮捕案件基本情況

(一)總體情況

表1 Y市檢察機關2015-2017年辦理審查逮捕案件情況

(二)綜合分析

1.不捕率及無逮捕必要不捕率均逐年上升。從表1數據可看出,Y市檢察機關2015-2017年不捕率及無逮捕必要不捕率均逐年上升,且上升幅度明顯,說明該市檢察機關在嚴格貫徹落實“少捕慎捕”刑事政策上總體趨好,也符合穩中向好的社會大環境。

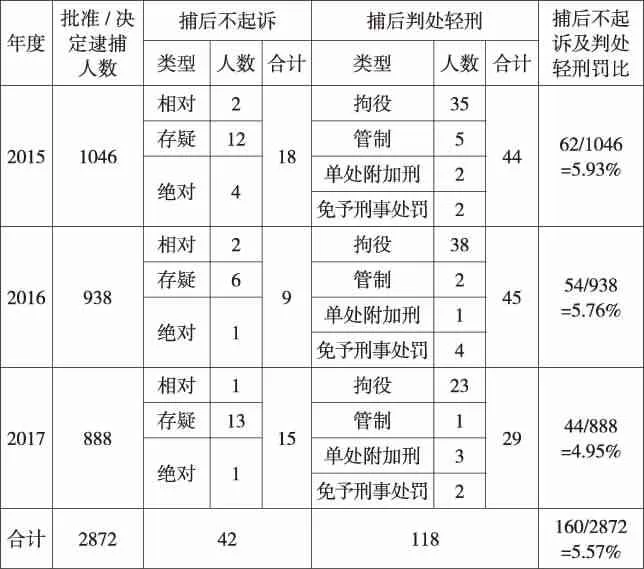

2.逮捕后不起訴及判處輕刑人數、比例均逐年下降。綜觀表2數據,Y市檢察機關2015-2017年逮捕后不起訴及判處輕刑人數均在逐年下降,審查逮捕案件質量不斷提升。

但是,綜觀表1、表2數據不難發現,Y市2015-2017三年的平均逮捕率仍然在70%以上,三年累計批準逮捕2872人,說明“少捕慎捕少監禁”的刑事司法理念還未真正根植于Y市檢察機關每個辦案人員的內心。Y市三年內逮捕后不起訴及判處輕刑人數累計達160人,說明該市檢察機關的審查逮捕案件辦案質量還存在缺陷,需警醒并加以重視。

表2 Y市檢察機關2015-2017年逮捕后不起訴及判處輕刑罰案件情況

二、對逮捕條件中社會危險性的理解

(一)社會危險性是逮捕的必要條件

《刑事訴訟法》雖歷經1996年、2012年、2018年三次修正及修訂,但關于逮捕三個條件的內涵及關系從未改變。逮捕三條件的關系如下:一是證據條件、刑罰條件、必要性條件作為逮捕的三個條件,屬于并立關系,三者缺一不可,不存在優劣、輕重之分;二是證據條件是逮捕的基礎和先決條件,刑罰條件是判斷必要性條件的前提條件,逮捕條件中的證據條件和刑罰條件是前提條件,必要性條件是關鍵,是對前兩個條件的制約;三是必要性條件分為犯罪嫌疑人具有社會危險性和采取取保候審尚不足以防止發生這種社會危險性兩個層次,二者之間是一種層進關系,在具備證據條件和刑罰條件的前提下,捕與不捕由社會危險性條件來決定。

(二)逮捕系被動啟動

《刑事訴訟法》第87條規定,“公安機關要求逮捕犯罪嫌疑人的時候,應當寫出提請批準逮捕書,連同案卷材料、證據,一并移送同級人民檢察院審查批準。”因此,檢察機關的審查逮捕工作是應偵查機關的要求而啟動,系被動啟動。

(三)逮捕的核心價值體現在不批準逮捕

逮捕是刑事強制措施適用的最后選擇。仔細研讀分析《刑事訴訟法》規定的逮捕“必要性條件”,可以發現,立法的本意并不在于犯罪嫌疑人、被告人是否具有社會危險性,而在于強調“采取取保候審尚不足以防止發生社會危險性的,應當予以逮捕”。即立法者這里強調的是“逮捕必要”,而非是否具有社會危險性。而且根據強制措施比例原則,這里的“必要”二字,其實意味著“逮捕應當是一種最后的、迫不得已”的選擇。故檢察機關審查批準逮捕權的核心價值體現在不批準逮捕,而不是批準逮捕。

(四)社會危險性的舉證責任由偵查機關承擔

一方面,2012年《刑事訴訟法》第80條第1款規定:“對 ‘有證據證明’有犯罪事實,……應當予以逮捕。”這里的“有證據證明”雖然只限定在“有犯罪事實”這一項上,但對后兩項來說,其實質是一種承前省略,也就是說,它不只是對逮捕第一個條件的限定,同樣也順延著是對逮捕后兩個條件的限定,即,“有證據證明”有犯罪事實,“有證據證明”可能判處徒刑以上刑罰,“有證據證明”采取取保候審尚不足以防止發生下列社會危險性。”另一方面,最高人民檢察院、公安部《關于逮捕社會危險性條件若干問題的規定(試行)》(以下簡稱《規定》)第2條規定:“……公安機關偵查刑事案件,應當收集、固定犯罪嫌疑人是否具有社會危險性的證據。”故對逮捕社會危險性條件的證明必須落實到證據上,且由偵查機關承擔社會危險性的舉證責任。

三、逮捕社會危險性適用的問題

(一)被動啟動和偵查機關舉證限制了無社會危險性不捕的適用

檢察機關的審查逮捕工作是應偵查機關的要求而啟動,同時根據《規定》第4條,“人民檢察院審查認定犯罪嫌疑人是否具有社會危險性,應當以公安機關移送的社會危險性相關證據為依據,并結合案件具體情況綜合認定”,據此,既然偵查機關要求逮捕犯罪嫌疑人,其就有責任說明提請逮捕的犯罪嫌疑人是符合逮捕條件的,是有逮捕必要的。這種先入為主的思維定勢決定了偵查機關的取證方向及取證模式,但法律對偵查機關社會危險性舉證不力的情形,又未規定相應法律后果,導致實務中偵查機關移送的逮捕社會危險性證據單一,無形中限制了檢察機關無社會危險性不捕的適用。

(二)判斷結果缺乏準確性及案件質量評查導致“構罪即捕”成擇優選項

仔細研讀《刑事訴訟法》第80條第1款規定的5項“社會危險性”,有3項描述為“可能……”,1項描述為“有……現實危險”,1項描述為“企圖……”。也就是說,無論以上哪種危險性,其實質都需要檢察官完成從“過去已經發生事實”到“未來可能發生危險”之間的判斷,這一判斷不具有必然準確性。但在當前“誰辦案、誰負責,誰決定、誰負責”的司法責任制背景下,檢察官作出一紙不捕決定書,需要承擔一定的辦案質量風險。根據《人民檢察院審查逮捕質量標準》第25條 “屬于錯不捕”的規定及第26條 “屬于辦案質量有缺陷”的規定,在檢察機關對犯罪嫌疑人的社會危險性判斷不具有必然準確性,僅僅因為“社會危險性”的判斷而對犯罪嫌疑人作出“逮捕”或“不捕”決定,從而使所辦案件有可能被界定為“錯不捕”而不是“辦案質量有缺陷”的情況下,檢察官“兩弊相衡取其輕”,一般會傾向于逮捕,“構罪即捕”勢必成常態。

(三)審查逮捕標準異化致使逮捕社會危險性審查虛置

受案外因素影響,檢察機關將本可取保候審的犯罪嫌疑人決定逮捕的情形在司法實務中客觀存在。例如,為配合公安機關偵查或者考核需要,或者為照顧公安機關情緒而配合性逮捕的;為支持當地經濟發展,遵從個別領導指示而政策性逮捕的;許多輕傷害及交通肇事等涉賠償類案件,只因民事賠償不到位,因擔心被害人上訪而風險性逮捕的;外地人小偷小摸,只因取保候審制度不健全,替代性羈押措施不強,而區別于本地人選擇性逮捕的;等等。上述這些案件大多為輕刑案件,只因案外因素的影響,使得逮捕的社會危險性審查虛置。

四、準確理解與適用逮捕社會危險性條件的建議

(一)全面更新司法理念

1.強化人權保障意識,正確理解并落實“寬嚴相濟”、“少捕慎捕”刑事政策。審查逮捕工作中必須始終堅持以社會危險性審查為核心,全面客觀評估犯罪嫌疑人的社會危險性,正確理解并落實“寬嚴相濟”、“少捕慎捕”刑事政策,真正發揮逮捕這一最嚴厲刑事強制措施保障訴訟和人權的雙重功能。

2.正確認識逮捕職能,準確適用逮捕措施。司法有其特定的解決矛盾和處理糾紛的程序和方式,并不是所有的社會矛盾和社會糾紛都能通過司法手段加以解決。如果以“以捕代刑”、“以捕代偵”、“以捕促和”、“以捕促穩”等來追求社會效果,眼下似乎達到了所謂的社會和諧穩定,但長遠來講,則給廣大人民群眾帶來不好的司法導向,不利于民眾依法辦事觀念和行為的養成,也將會使司法工作陷于被動。因此檢察機關要通過嚴格依法辦案、準確適用逮捕措施來樹立良好司法導向,促進社會安定有序。

(二)嚴格審查逮捕標準

1.嚴把案件受理關,督促偵查機關落實社會危險性證明責任。根據 《公安機關辦理刑事案件程序規定》第129條規定,“公安機關在根據第一款的規定提請人民檢察院審查批準逮捕時,應當對犯罪嫌疑人具有社會危險性說明理由”,建議案件管理部門嚴把審查逮捕案件受理關,對不符合條件的報捕案件依法不予受理,從源頭上加強對偵查機關落實社會危險性證明制度的監督。

2.強化案件審查關,落實社會危險性審查制度。一方面,要將“刑罰條件”和“社會危險性”條件有機結合,綜合審查逮捕的必要性。要加強對犯罪嫌疑人可能判處刑罰的預判,以減少對可能被判處輕刑案件犯罪嫌疑人的逮捕羈押。另一方面,對“社會危險性”的審查判斷要以證據為核心。對犯罪嫌疑人是否有社會危險性要進行客觀評估,要有觀點、有理由、有證據支持,并如實在《審查逮捕意見書》加以反映。對公安機關提供的逮捕社會危險性說明,沒有證據支持的,應當退回公安機關重新取證,或者依法做出不批準逮捕決定。要堅持用不捕的行動來樹立檢察機關掌握逮捕標準的權威,倒逼公安機關嚴格按法律規定辦案,并依法承擔社會危險性證明責任,減少盲目報捕現象。

(三)完善審查逮捕工作機制

1.探索建立“控、辯、裁”三方參與機制,提高逮捕準確度。現行的審查逮捕工作尚未形成真正意義上的“控、辯、裁”三方共同參與機制,特別是對于一些涉及社會危險性爭議較大的案件,檢察官無法面對面地聽取控辯雙方的質證和辯論意見,無法形成實質的內心確信。通過建立“控、辯、裁”三方參與機制,實現審查逮捕工作由單一審查向多方審查轉變,有利于檢察官全面把握案件情況,精準適用逮捕措施。

2.妥善處理社會輿論與依法辦案的關系,加強案件的釋法說理。要加強與媒體大眾的溝通聯系,適時依法公開相關審查逮捕案件信息,以公正、規范、文明的執法效果,使捕和不捕都能使公眾信服,消除社會對檢察機關的誤解。要加強釋法說理。通過向偵查機關釋法說理,最大限度地消除公、檢兩家在逮捕必要性認識上的分歧;向被害人釋法說理,以消除被害人的誤會,及時修復受損害的社會關系,有效緩解社會矛盾;向犯罪嫌疑人釋法說理,使其明白逮捕僅僅是保證刑事訴訟順利進行的手段,而非懲罰措施,更不是對犯罪嫌疑人的定罪量刑。對犯罪嫌疑人不捕并不意味著案終事了,仍需根據具體情形采取相應的強制措施,保障訴訟繼續進行。

3.探索適用替代性羈押措施,降低逮捕率。一是探索電子監控手段的試點運用。可以探索使用 “電子手銬”、“電子腳鐐”等替代性羈押措施,以加強對犯罪嫌疑人的監管,既保障刑事訴訟的順利進行,又為無固定住所和經濟來源的犯罪嫌疑人創造取保候審條件,有效降低逮捕羈押率。二是探索創建“涉罪外來人員幫教基地”,為涉罪外來人員平等適用非羈押強制措施提供新途徑。三是探索拓寬社區矯正適用范圍。將不予逮捕的犯罪嫌疑人納入社區管理范圍,通過幫教為之后的刑事訴訟順利進行及寬緩量刑創造條件。