深化寫作教學情境類型研究

——2017 年度語文教育研究論著評析之七

陸 平

主持人簡介:王榮生,語文課程與教學論博士,上海師范大學學科教育研究所教授、博士生導師。

執行主持簡介:胡根林,語文課程與教學論博士,上海市浦東教育發展研究院研究員、研究生導師。

【評議論文】趙悅彤《李吉林情境作文教學研究》,沈陽師范大學,2017。

【原文摘要】趙悅彤的碩士學位論文(以下簡稱趙文)主要運用了文獻法,對李吉林情境作文教學思想作了回溯性研究。趙文首先闡釋了李吉林構建情境作文的理論基礎;接著,梳理了情境作文教學的實施步驟;然后,提煉了情境作文教學的特點,即“情境創設的豐富性、情境過程的藝術性、情境選題的開放性、情境訓練的有序性、 情境運用的科學性”;最后總結了李吉林情境作文教學思想給作文教學改革的啟示意義。

【評議論文】諸定國《寫作教學中的情境化與任務化——信息類文本寫作教學走出困境的對策》,原載于《語文教學通訊·初中》,2017 年第5 期。

【原文摘要】諸定國老師的論文(以下簡稱諸文)主要采取案例研究法,針對信息類文本寫作教學的困境,提出了情境化任務化的解決路徑。諸文首先指出“信息闡釋類文本寫作在教學與考查中都被邊緣化了”這一現實困境;接著指出走出困境的根本對策是使信息類文本寫作教學情境化與任務化,“創設生活化情境、設計明確任務驅動”是信息闡釋類文本寫作教學的關鍵所在;最后強調情境化與任務化寫作必須遵循思維規律,也必須以發展思維能力為目標。

一、寫作教學情境舉隅

自上世紀70 年代末以來,兒童教育家李吉林歷經四十年的艱苦探索,構建了情境教育理論與實踐體系。在寫作教學中探索合理運用情境教學促進學生寫作能力的提高,是語文教育研究中的一個熱點話題。上述兩篇論文均以寫作教學中的“情境”為核心概念,都強調教師要通過創設一定的情境來幫助學生學習寫作。筆者輯錄兩文所述的情境創設案例各一個如下:

【案例A】趙文第三章“李吉林情境作文教學的特點分析”列舉了李吉林老師的課例《和著名書畫家范曾見面》。課例分三課時,其中一課時舉行聯歡活動,兩課時從事寫作活動。關于該課例中情境的構思及安排,李吉林作過如下說明:

“著名書畫家范曾同志的母親繆鏡心先生是我校的老校長,范曾幼時在我校讀書,南通師范二附小是書畫家范曾的搖籃。基于他對母校的情感,我邀請他與實驗班孩子們見面。

“與名人聯歡,往往是活動后追記,并以名人為主角作長篇介紹。學生作文猶如‘記錄’。

“如何讓學生成為活動的主人,興致勃勃地投入活動呢?我改變了過去‘名人講,學生聽’的傳統框框,而是讓名人與學生一起進入情境,不斷地激發學生的情緒,提出表達要求,讓學生在情境中組織語言,在情境中描述,使活動的進行,情境的觀察連同學生對情境的描述揉成一個整體。

“整個活動及語言描述分成:①激發學生參加活動動機,等待范曾叔叔的到來。②歡迎范曾叔叔,及時表達等待范曾叔叔的情境。③讓學生主動向范曾叔叔提出為他們作畫的要求,描述學生與范曾叔叔對話的場面。④觀察范曾叔叔提筆作畫;描述范曾叔叔作畫的情境。⑤范曾叔叔介紹苦練基本功的故事,并揮毫寫字,學生概括范曾叔叔的講話,作簡要復述。”

【案例B】諸文介紹說,在進行“抓住事物特征進行說明”寫作教學時,執教者就地取材,設計了讓學生觀察書包的活動。在觀察現場,分兩個階段展示精心預設的系列問題。

第一階段:①看看(分男女生):顏色、形狀、大小、圖案;②摸摸:什么材料做的,手感如何;③翻翻:整個書包有多少個口袋,有多少根帶子;④背背:感受一下輕重,背起來是否舒適;⑤想想:為什么書包設計成這樣?為什么用這種顏色?為什么用這種材料?為什么有這么多口袋?為什么設計這幾根帶子?

第二階段:①作為該書包的設計師,請你以生產主管經理的身份闡釋設計方案,以使該款書包能投入生產;②你媽媽的網店在銷售這款書包,請你以媽媽的口吻,向顧客推介這款書包;③作為一名學生(男生、女生),你喜歡這款書包的設計,說服媽媽購買此書包。

二、寫作教學情境類型分析

關于教學情境的類型劃分,語文教育界多沿用李吉林的兩種分法,一是根據刺激物對兒童感官或思維活動所產生的作用不同,把情境分為“實體情境、模擬情境、語表情境、想象情境、推理情境”這五種類型;二是依據創設情境的手段不同,厘析出“生活展示情境、實物演示情境、圖畫再現情境、音樂渲染情境、表演體會情境、語言描述情境”這六種途徑,近年作了補充,擴充為八條途徑,即“原來的圖畫再現情境、音樂渲染情境、表演體會情境、生活展現情境、語言描繪情境保留不變,加上了游戲競賽情境、網絡拓展情境,將原來的實物演示情境改為模擬操作情境,并強調指出語言描繪情境應與其余各途徑結合運用”。

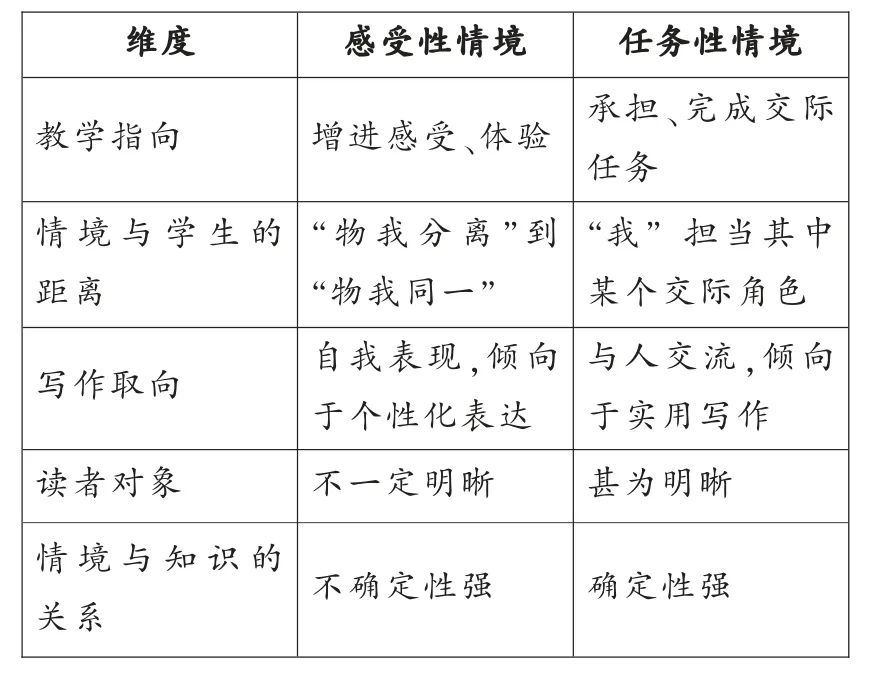

李吉林提出的兩種情境類型劃分法對寫作教學均具有指導意義,但無法表征寫作教學情境的特殊性所在,有必要深入推進此項研究工作。為此,筆者依據情境對學生寫作學習活動所發揮的功能不同,把寫作教學情境分為“感受性情境”“任務性情境”這兩種類型。所謂“感受性情境”,指執教者創設情境的目的是讓學生借助感官觀察、感知情境,增強學生對事物的感受,促進學生將由情境觸發的感受轉化為寫作材料、寫作對象。所謂“任務性情境”,指執教者所創設的情境本身包含著寫作任務,引發學生不知不覺地卷入完成交際任務的活動之中,情境展開的過程就是學生以書面表達完成言語交際任務的過程。這樣看來,上述兩篇論文所關涉的情境所屬的類型是有區別的,“案例A”所創設的一系列情境當屬于“感受性情境”;“案例B”的第一階段尚屬于“感受性情境”,至第二階段已轉化為“任務性情境”。關于這兩種情境的特征,筆者列表歸納如下:

表1 “感受性情境”與“任務性情境”特征之比較

如表1 所示,寫作教學中“感受性情境”與“任務性情境”之間的區別主要表現在以下幾個方面:

第一,兩者的教學指向大相徑庭。教師創設感受性情境的目的是增進學生對該情境的感受、體驗,繼而將這種感受轉化為學生寫作的對象,幫助學生解決“寫什么”的問題。學生后續的寫作活動是建立在他們對情境獲得體驗的基礎上的。巧妙、新奇是創設感受性情境的關鍵,此類情境要能激發起學生的好奇心,讓他們獲得新鮮的感受、切身的體驗,讓他們進入“情動而辭發”的狀態。在“案例A”中,在聯歡活動前,李老師通過熱情的話語激發兒童參與活動的動機;迎接、聯歡過程中,兒童與書畫家互動交流;范曾當場作畫、題字時,學生在老師的引導語的指引下仔細觀察并展開想象……李老師精心設計的活動場景和引導話語,都為了促進兒童的深度參與,獲得真切的感受,誘發他們的想象與思考,達到“如鯁在喉,不吐不快”的地步。

教師創設任務性情境旨在向學生清晰呈現某一言語交際場景,使他們承擔并完成某項言語交際任務,讓他們實際參與言語交際過程,在“做”的過程中學習“怎么做”,后續教學是讓學生通過學習和運用新知,能把事情“做”得更妥帖。在“案例B”第二階段,諸老師創設了三個情境,這些選項都是源于現實生活的擬真情境,情境本身未必新異卻真實可信,讓學生好似面對真實的交際任務,身處產品設計者崗位須通過闡釋使該款書包投入生產;作為網店店主去推介產品;作為潛在的消費者去說服家長購買新書包。

第二,兩者所追求的情境與學生的距離是有差異的。感受性情境要通過活動讓學生具有一定的參與度,參與觀察、感受、體驗,拉近情境與兒童的距離,其最高境界是學生全情投入其中達到“物我相忘”的境界;到學生有了感受、體驗而后從事寫作活動時,兒童與情境之間再拉開一定的距離。讓我們繼續看“案例A”,李老師一改“名人講,學生聽”的傳統框框,設法讓學生與書畫家一道進入情境,不斷激發學生的參與熱情,縮小學生與情境的距離,讓他們與書畫家展開對話,逐漸跟情境融為一體,沉浸在其中觀察、交流、描述,這種感受越深入,越有助于兒童積累表象和情感;待到寫作時,憑借情境,有感而發,將郁積在胸的“意”轉化為“辭”。而在任務性情境中,學生不再是“學生”的角色,如“案例B”第二階段中那樣,他們或是產品設計者,或是網店店主,或是想購買新書包的消費者,擔當著特定的言語交際者角色,以角色身份從事口頭或書面表達活動,寫作活動始終是在情境中進行的,惟有完成交際任務方可走出特定情境。

第三,兩者所關聯的寫作取向、讀者對象也是有區別的。《義務教育語文課程標準》(2011 年版)指出:要使學生“懂得寫作是為了自我表達和與人交流”。相應的,寫作可以分為“自我表達”型寫作、“與人交流”型寫作,前者的讀者對象未必明晰,或許有明確的讀者,或許只有潛在的讀者,寫作者為了滿足“傾吐”的需要,把自己極具個性色彩的所觀、所感、所思,用個性化的方式表達出來,寫出來的“作品”往往帶有文學化的傾向,就學生來說往往是生動的記敘文;后者有明確的讀者對象,寫作者模擬擔當社會生活中的某個角色,運用社會所認可的合宜的方式進行言語表達,從而完成與特定讀者對象交際的任務,這種寫作往往具有很強的社會應用性,屬于實用文寫作。“案例A”在聯歡之后,李老師指導學生“把剛才的活動寫下來”,讓學生基于自己對聯歡活動情境的感受從事寫作活動,她引導學生“給出個題目,大家聽聽,哪個出的題目最好”,孩子們紛紛開動腦筋,想出了一連串題目,如《和范曾叔叔見面》《范叔叔回母校》《苦練精思》《和范曾叔叔在一起》《和范曾叔叔聯歡》《難忘的一課》《難忘的一天》等。從這些題目看出,聯歡活動情境觸動了孩子們的心弦,他們要用自己的筆寫出由這次活動所“催生”出來的見聞和感受。在“案例B”中,諸老師引導學生轉換角色,“我”非“我”,而是特定交際者,面對生產主管、客戶或“家長”等不同對象,為了達到闡釋、推介、說服等不同的目的,需要采取相應的表達手段跟特定對象交流,才能實現言語交際目的。

第四,兩者所蘊含的情境與寫作知識的關系不相同。教師創設感受性情境,旨在由一定強度的情境刺激誘發學生新異的感受,幫助解決學生“寫什么”的問題,至于“怎么寫”等程序性寫作知識,不在情境本身的視域之內,情境與寫作知識之間沒有內在關聯性。在“案例A”中,學生因參與聯歡活動獲得了新的感受,從多樣化的命題推測,面對同一情境,學生之間的感受有很大的差異,有學生對歡迎階段印象深刻,有學生想突出“范曾叔叔原來在這兒上過學,現在又回來了”,有學生對書畫家作畫時的場景記憶猶新,有學生品味著范曾的題字“苦練精思”……至于如何表達各自的感受,也會因人而異。特級教師周益民對提供材料的作文課有過評述,認為這類課“似乎更多的是喚醒、激活學生已有的作文經驗與知識,是一次很好的釋放與展示,而其自身的課程內容 (應該教什么) 似乎并不很明確”。這正是感受性情境固有的不足。教師創設任務性情境,旨在讓學生承擔起言語交際任務,他們需要借助于一定的寫作知識作為工具,才能順利完成言語交際任務。學生卷入任務性情境、完成交際任務的過程,也就是他們學習和運用相關寫作知識的過程,在這里,情境不再是一種外在的教學手段和方式,它與寫作任務、寫作知識之間存在著內蘊關系,學生成功完成寫作任務的過程包蘊著寫作知識的恰當運用,學生參與情境的過程與知識的學習與運用的過程緊密交織在一起。這正是任務性情境的優勢所在。在“案例B”中,學生需要調用寫闡釋性說明文、做推銷廣告、寫勸說文等知識,才能順利完成寫作任務,任務的完成意味著知識的掌握,換句話說,學生沒有掌握相應的寫作知識,也就無法完成寫作任務。

三、兩種寫作教學情境的適用范圍

在當前的中小學寫作教學中,“自我表達”型寫作與“與人交流”型寫作存在失衡的現象,大部分語文教師把力氣主要用在教學生寫生動的記敘文、說明文上,所謂“好作文”乃辭藻“優美”、筆墨“精彩”的“小文人語篇”;側重“與人交流”的實用文寫作無論在數量還是類型方面都少得多,正如諸文所指出的“信息闡釋類文本寫作在教學與考查中都被邊緣化了”。這種寫作取向的失衡也帶來了情境創設的偏頗,從筆者多年來所觀摩的作文課來看,感受性情境在寫作教學所創設的情境中獨領風騷,任務型情境則相形見絀。

通過表1 的比較分析,我們可以清楚地看到兩種寫作教學情境各自的特點與功能,感受性情境側重于增進學生的感受,促進學生將這種感受轉化為寫作對象,幫助學生解決“寫什么”的問題,傾向于讓學生從事“自我表現”型寫作,進行個性化表達,寫出具有文學意味的“作品”;任務性情境旨在讓學生擔任某種交際角色,針對某種讀者對象,運用一定的寫作知識和手段,完成言語交際任務,這是“與人交流”型寫作,具有很強的社會應用性。因此,當我們在進行“自我表達”型寫作教學時,需要創設的是“感受性情境”,以增進學生的感受,促進其有感而發,“自我表達”;當我們在進行“與人交流”型寫作教學時,則需要創設“任務性情境”,幫助學生承擔并努力完成一定的“與人交流”的交際任務。