政府還是家庭:長期照護服務供給責任反思

王 莉

一、問題的提出

伴隨人類社會進入老齡、高齡社會,長期照護(Long Term Care)已經逐漸被全球社會所共識。長期照護涉及一系列廣泛的服務,通常指在較長時期內,持續地為患有慢性疾病(包括早老性癡呆等認知障礙)或處于傷殘狀態下(即出現功能性損傷)的人提供的護理服務,可以包括健康醫療服務(例如住院護理、愈后的醫療護理以及康復護理和訓練)、社會服務、居家服務、運送服務或心理護理和臨終關懷等其他支持性服務[1]。長期照護的對象可以是任何年齡的人,但通常是指對老年人的長期照護。

長期照護原本歸屬于社會生活的私領域。傳統上,家庭在老人照護中起著重要的作用。然而,隨著城市化、工業化的推進,女性越來越多地介入到勞動力市場,家庭小型化進程加速,使得老年人撫養比持續上升,傳統照護模式給整個家庭帶來更大的時間壓力和經濟壓力。要滿足龐大的老年人群在養老及生活、醫療等方面的照護需求,遠非個人與家庭層面所能解決。因而在近代,照護已經作為一種社會政策出現在發達國家中。由政府提供支持和服務,是一種公領域向私領域的延伸[2]。照顧問題的凸顯反映了傳統以女性為中心的家庭照顧模式所受到的沖擊,社會政策迫切需要重新界定不同社會主體的照顧角色和責任分擔機制,特別是尋求家庭和政府之間在照顧責任上新的平衡關系。

2000年左右,中國步入老齡社會。老人的長期照護在中國制度和文化情境中體現出不同的特點,也與中國改革后的人口與經濟社會變遷息息相關,但與他國類似,老人長期照護危機同樣是現今中國社會所面臨的一個重大挑戰。

本文聚焦于各國照護體制中的政府與家庭的關系,首先回顧了社會政策比較研究中有關政府與家庭關系的研究文獻,具體以老人長期照護政策為分析對象,總結各國在政策變遷的基礎上,家庭、政府在長期照護服務供給中的變遷軌跡;隨后結合中國長期照護的政策與實踐,從已有福利制度中政府與家庭的變遷規律出發,反思我國長期照護服務供給中政府與家庭的責任配置。

二、基于政府與家庭的照護責任分工

(一)不同照護體制下的政府與家庭責任分工

老齡化構成各國福利體制變遷的重要背景,與老齡化相伴生的長期照護制度是對各國政治、經濟、人口等的結構性結晶體,長期照護制度的改革與完善,實際是對政府、家庭在福利供給過程中關系模式的重新定位。照護制度類型是構建跨國比較框架的起點。

作為福利國家比較研究的代表,Esping-Andersen(1990)在《福利資本主義的三個世界》中,基于“去商品化”程度反映出的政府、市場和家庭之間關系,劃分為三種不同的福利體制(welfare regimes):“社會民主體制”(social-democratic regime)、“保守/法團主義體制”(conservative/corporatist regime)、“自由的福利體制”(liberal welfare regime)[3]。“社會民主體制”以斯堪的納維亞國家為代表,政府已完善地準備好取代市場成為福利供應者,將家庭關系成本社會化,直接擔負起照護老人的責任,扛起沉重的社會服務負擔。“保守/法團主義體制”以德國、法國、意大利等國為代表,建立在社會保險的基礎上,并試圖維持家庭成為主要的福利供給者,家庭給付以鼓勵女性為主,輔助性原則較強,只有當家庭服務其成員的能力耗空時,國家才會進行干預。“自由的福利體制”以盎格魯—撒克遜等及美國為代表,偏向市場提供福利、政府遵循補缺原則,以資產調查式的救助、有限的普遍性轉移或有限的社會保險為主導。

Esping-Andersen的研究受到女性主義的批評,認為其忽略了女性照顧者在家庭中所扮演的重要角色。作為回應,作者在后續研究中引入了“家庭主義”(familialism)和“去家庭化”(de-familialization)兩個概念討論福利體制中的政府與家庭關系,指出社會民主體制下照護去家庭化就是公共化,以國家作為主要提供者,通過工作與家庭平衡政策來促進性別角色的全面轉型;“保守/法團主義體制”則因家庭主義仍偏重家庭擔任主要的服務提供者,以犧牲女性群體換得差別化供給的社會結構;“自由的福利體制”讓照護成為商品在市場機制下達到供需平衡,是另一種去家庭化的表現。“家庭主義”是其公共政策假設(實際上是堅持)家庭應該承擔起社會成員福利的首要責任;而“去家庭化”是尋求家庭解放并致力于減少個體在福利層面對親人的依賴[4]。Esping-Andersen的理論是社會政策比較研究的核心框架,后續相關研究基本上是在批判或補充這一理論框架的基礎上展開,其中雖包含了解釋福利國家照護政策差異的重要起點,但顯然老人照護政策并不是Esping-Andersen描述分析的重點。

老齡化背景下,“照護”成為理解當代福利制度的形式和性質的核心概念。一些學者開始討論照護在不同福利體制下的特征。Anttonen&Sipil?基于政府和家庭在社會照護服務中的責任劃分,將資格標準、政府支持作為政策維度,就歐洲照護制度作出了劃分,創建了第一個基于照護制度的類型分析。一是以丹麥、瑞典、芬蘭、挪威等國為代表的“斯堪的納維亞模式”(Scandinavian model),老人長期照護被視為政府的責任,正式照護服務所占比重高,堅持普適性原則,主要由地方政府融資支持公共照護服務;二是以意大利、西班牙、希臘等國為代表的家庭照護模式(Family care model),也被稱為“南歐模式”或“地中海國家模式”,在這一模式下,家庭被視為長期照護服務的責任主體,而公共照護服務供給有限;三是以德國、法國,荷蘭、比利時等國為代表的“歐洲大陸國家模式”(Continental model),在這一模式中,家庭仍是長期照護服務的主要承擔者,同時公共部門等提供一定水平的照護,政府通過建立長期照護保險制度提供融資支持[5]。對照Esping-Andersen傳統的三種福利體制的劃分,Anttonen&Sipil?圍繞政府、家庭的關系、基于照護責任的劃分中,突出了“南歐模式”(“地中海模式”),將以意大利、西班牙等為代表的南歐國家同以德國、法國等為代表的“保守/法團主義體制”中分離出來。Bettio&Plantenga將照護制度視為國家/地區面對內外壓力的社會黏合劑,關注家庭、市場和政府間的互動性,結合照護制度及其產生的不同經濟社會影響,就國家群體分析中同樣體現了南歐這一獨立的類別,并指出其特征是,家庭為主要的服務提供者,正式照護服務缺乏[6]。

Leitner將照護在政府與家庭間的責任分工從國家層面轉入到政策分析層面,得出了“家庭化”與“去家庭化”照護政策中二者可能的政策圖景[7]。Leitner指出,在“家庭化”照護政策中,政府作為中心行動者,可提供三類強化家庭照護功能的政策,包括:照護假期等時間權利;現金、稅收減免等直接或間接的照護津貼轉移;個人社會保障給付(部分)資格等照護的附加社會權利。反之,在“去家庭化”的照護政策中,一般經由市場或公民社會中的志愿照護服務組織來提供公共照護或相關社會服務。在政府干預下,去家庭化程度越高,家庭所承擔的福利責任就越低,對家庭中照護者的減負效果也就越明顯。

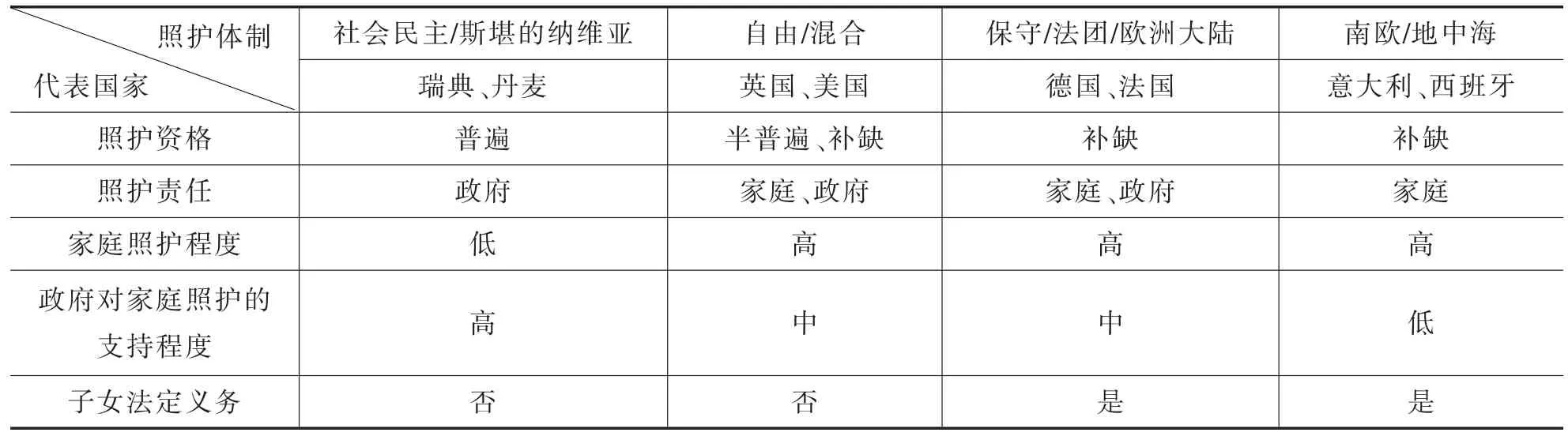

可見,政府與家庭的關系已成為學者分析照護制度的重要框架。從國家體制層次到照護體制層次,從政府承擔主要責任亦或家庭承擔主要責任,從“家庭化”到“去家庭化”,均反應出早期照護體制的傳統特征(見表1)。為與不斷發展的時代背景相契合,各國照護政策都面臨著不斷調整的壓力。政府與家庭的責任分工,也已不再是簡單地停留在“以家庭為主”或“以政府為主”“家庭化”或“去家庭化”的簡單劃分中。

表1 早期基于政府與家庭關系的照護體制特征

(二)照護體制變革與新的責任分工

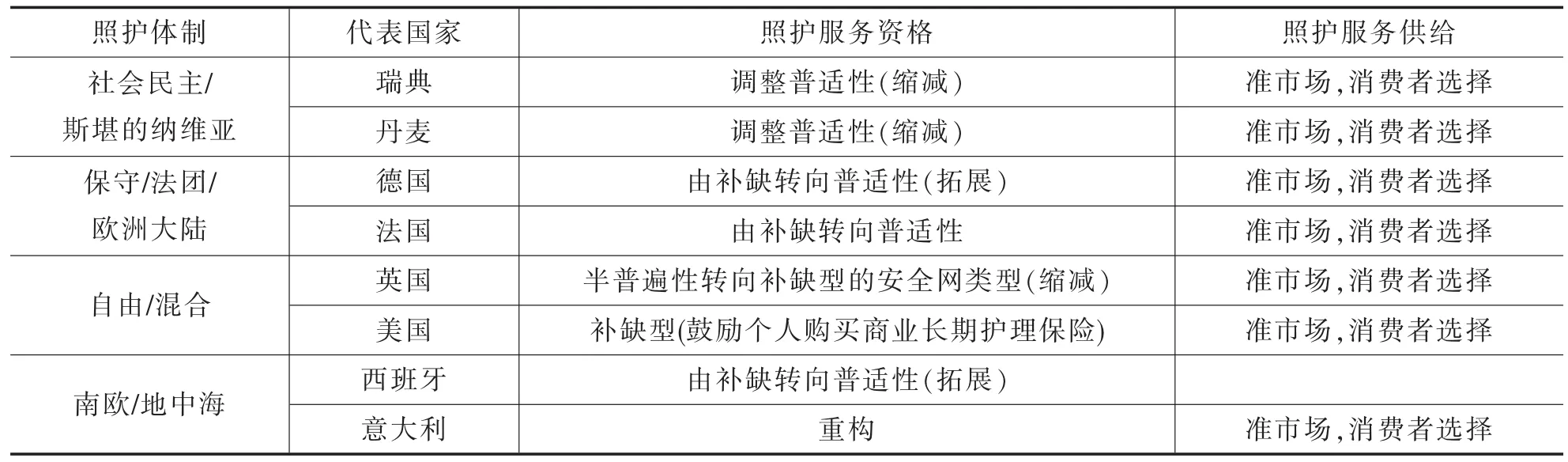

20世紀90年代后,各國人口老齡化程度不斷加深[8][9]。20世紀70年代,在瑞典、德國、英國、意大利,65歲以上老人占總人口比例分別為13.6%、13.5%、12.9%、10.8%,90年代則分別上升到17.8%、14.9%、15.7%、14.7%。 2017年,上述各國除英國(19%)外,其比例更是上升到了20%以上。隨著老年人口的增加,照護需求增加,公共支出壓力增大。與此同時,家庭結構以及女性勞動參與率提高,家庭照護資源的潛在可獲得性降低。社會的變化引發長期照護體制的變化,照護政策迫切需要重新審視不同社會主體的照護角色和責任分擔機制,尋求在家庭、市場和政府之間建立新的平衡。盡管各國照護體制改革有很大的差異(見表2)[10][11],但卻體現出一定的共性:一是調整政府與家庭責任邊界,體現出政府、家庭間的責任分擔的趨勢;二是在強調家庭責任的同時,政府亦凸顯了對家庭的支持,家庭政策由責任取向轉為權利取向。

表2 20世紀90年代后照護體制變革中政府與家庭關系的調整

第一,政府與家庭責任邊界的調整。社會民主(斯堪的納維亞)體制國家的改革措施主要集中在調整公共照護服務供給的普遍性,增加家庭成員與個人的責任。20世紀80年代,瑞典廣泛、普遍的照護服務與遏制成本的壓力之間出現了沖突。1992年的阿代爾改革(?delreform),老人長期照護服務及失能者照顧責任完全下放給自治市(municipalities)。為了降低公共成本,嚴格了需求評估,促成了機構照護向居家照護、市場代替傳統公共部門供給的轉變。正式照護的受益者在后續的10年中不斷減少,照護服務越來越針對家庭和經濟能力有限、照護需求強度較大的老年需求者,而且增加了共付。與此同時,以前作為公共服務提供的照護,現在須由家庭成員或在市場上購買私人服務填補。自2007年以來,瑞典嘗試通過退稅來促進這種私人購買[12]。

保守/法團主義(歐洲大陸)國家,一方面通過改革增加了照護服務的普遍性,另一方面在照護服務中引入市場和競爭,減少了政府的干預,更加強調家庭和市場在照護服務供給方面的責任。德國傳統上被視為此類國家的典型代表,1994年改革之前,長期照護服務主要是基于社會救助計劃,申請者必須通過嚴格的收入審查。隨著1995年《長期照護保險法案》的實施,德國建立了一個與長期照護需求相關的社會支持系統,通過雇主、雇員繳費,建立法定長期照護保險的方式,轉移、分擔家庭照護的經濟負擔與責任。該計劃與傳統的社會價值觀相結合,事實上創建了一種新型的普遍主義,其特征是通過受益條款等機制設計了相對較高的門檻,以其服務支持和現金福利,維持一定程度的家庭照護[13]。政府在照護服務的供給中,對營利組織和非營利組織平等開放,與照護機構間普遍采用合同管理,允許服務用戶購買來自不同供應商的照護服務。截至2013年底,各類型照護服務機構總數為25,775家,其中私人機構占52.3%,非營利機構占44.6%,公共機構僅占3.1%[14]。

傳統上被視為自由福利體制的國家,如英國,推動社區照護與居家照護,以準市場、消費者選擇增加了家庭與個人責任。在二戰結束后的30年期間,英國老人醫療保健由國家衛生服務部門免費提供,但老人的社會照護由地方政府負責,并受到資產調查限制[15]。20世紀70年代中期起,對公共開支的嚴格控制使得地方當局越來越難以滿足不斷增長的長期護理需求,公共財政負擔進一步加重,政府對享有服務資格嚴格化,由政府提供的照護服務難以為繼。在隨后的20年中,公共資助的具有半普遍性的長期照護體系,開始轉向補缺型的安全網類型,只為最貧困的需求水平最高的老人提供照護,因為其資產或收入水平使許多人被排除在公共資助的機構或居家護理之外。20世紀80年代,英國政府將準市場理論引入到老年照護服務領域。1993年,地方當局開始負責促進家庭和日托服務以替代昂貴的機構照護;創建獨立的采購和服務供給機構,與私人供應商(非營利性和營利性)簽訂合約,提供居家照顧服務。隨之,私人照護機構數目、提供的居家照護服務時數穩步增加,地方當局提供的家庭護理服務相應下降。1992年,地方當局提供的服務占公共資助家庭護理的98%,私人部門提供的居家照顧時數只有2%,到2014年,私營部門占所有照護機構的74%,地方當局占8%,志愿部門占18%[16]。在服務供給方面,五分之三是由地方當局與供應商簽訂合約的委托形式,其余的五分之二是由(自費)私人自付購買[17]。在同一時期,社區照護和國家衛生服務法案(Community Care and NHS Act)頒布,明確規定由地方政府專款專案執行社區照護,要在社區內對老年人提供服務和供養[18]。2000年,《社區照顧法(直接支付法)》把老年人列為直接支付對象。從2005年開始試點個人預算,將公共資源分配給個人以資助他們獲得家庭和社區支持,并以此將管理資源和風險的責任轉移到老人個人及他們的家庭。

南歐國家的照護政策調整與社會民主福利體制國家恰恰相反,增加了政府在長期照護中的責任。傳統上,南歐國家被歸入“家庭照護模式”,長期照護制度相對滯后,有較為嚴格的收入審查制度,受益人群有限。在意大利,雖然全國性的制度調整并沒有出現,但2001年后,增加政府在長期照護中的責任,拓展長期照護的普適性,大力發展居家照護等是其政策調整的方向。地方當局已經出臺了越來越多的家庭政策,與第三部門和其他私人供應商合作,使得當地老年照護的覆蓋率有所增加。意大利私人照護服務市場也不斷發展,大約80%的居家照護服務由私人機構提供。有研究認為,意大利從傳統的“家庭照護”模式已發展為在“照護市場化”趨勢中通過公共和私人資源的組合來“應付”的模式[19]。在西班牙的傳統長期照護制度中,家庭供給居于中心位置,公共參與水平低,2006年后,隨著贍養法/撫養法(Dependency Law)等制度的出臺,擴大了現有的家庭照護計劃,增加了公共服務范圍,轉變為普適性覆蓋[20]。

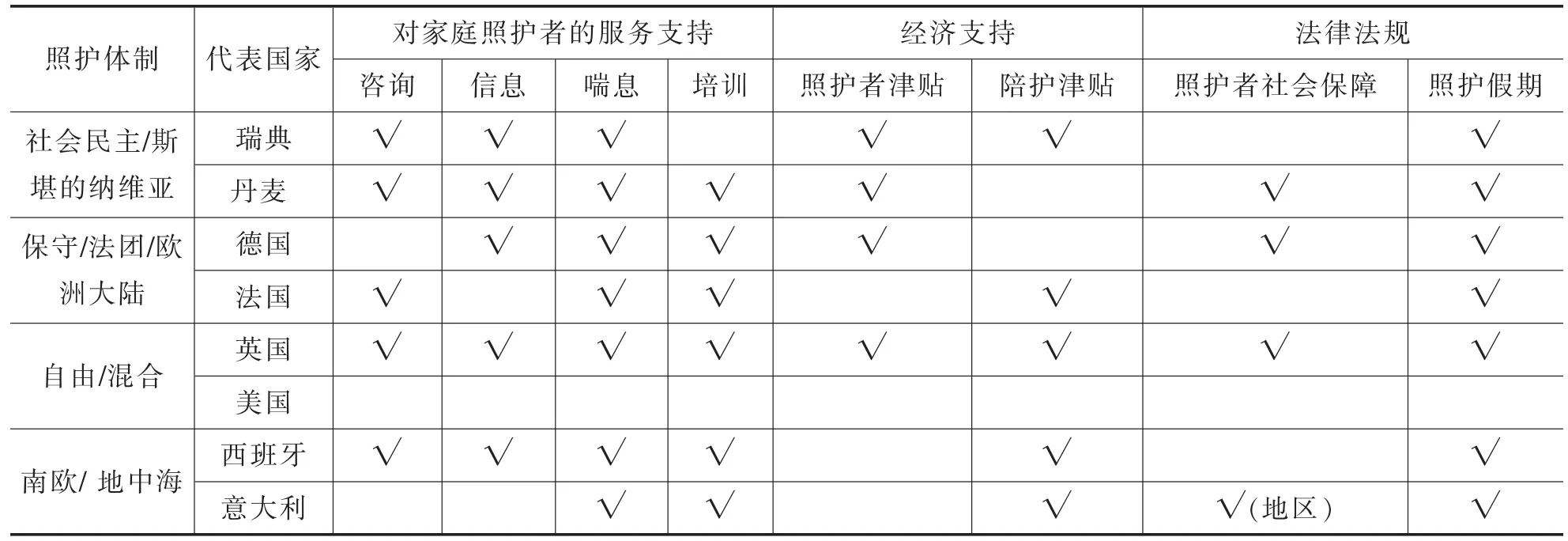

第二,政府對家庭的支持。在強調家庭責任的同時,基于家庭照護的危機,政府對家庭照護的支持措施正在趨于普遍。對于家庭照護的不同支持,與不同國家的文化背景、家庭制度和社會福利政策有關。但有些政策如經濟補償、喘息服務、照護假期等被普遍運用(見表3)。

英美等國家對家庭照護的支持也紛紛設置法規,或提升到國家戰略高度。1995年,英國頒布《照顧者(認可和服務)法》,對于經常提供大量照護的照護者進行照護需求和能力的評估,并指出某人的照護能力與意愿不應被視為理所當然[21];2010年頒布的《認可、重視和支持:下一步照護者戰略》,為家庭照護者發展個性化支持。2000年,美國制定《國家家庭照護者支持計劃》(The National Family Caregiver Support Program,NFCSP),針對家庭照護者提供一系列服務。

照護津貼等經濟補償是支持家庭照護者的一項主要政策。大約66%的歐盟成員國為家庭照護提供現金津貼。照護津貼在一些國家直接分配給家庭照護者,以彌補照護所帶來的就業和收入損失。許多國家還提供養老與意外保險等其他保障措施,為居家照護提供進一步支持,增強家庭照護的吸引力。2015年、2016年,在德國護理加強法案中,長期護理險將為所有護理等級在2至5級間的人群提供一周2天、共計10小時以上居家護理的人員繳納養老保險,繳費額隨護理級別的上升而增加;還有一些間接的經濟支持措施,如針對老人的稅收減免或社會保障的交費減免,從而更有能力直接雇傭或支付給照護者(包括家庭照護者)。

表3 不同照護體制下政府對家庭的支持

為提供支持和減輕家庭照護者的(暫時)照護任務,以提高或恢復其照護者的支持能力,一些國家引入了如居家間歇照護、日間照護等喘息服務。2003年,美國頒布《喘息法案》(Lifespan Respite Care Act),幫助家庭照護者獲得負擔得起的高質量的喘息服務[22]。

照護假期也是許多國家采取的一項照護支持政策。幾乎80%的歐盟國家為親屬的照料提供休假安排(法定)。2008年德國實施《照護時間》法(Pflegezeit),規定15名員工以上的企業應引入家庭照護休假制度,如果通過集體談判協議,最多10個工作日帶薪休假,員工還可向單位申請為期6個月的無薪護理假期。2012年德國政府推行“家庭照護時間”(Family Care-Time),提供了最長兩年的兼職休假,減少50%的工作時間;在非全日制休假期間,雇員得到滿勤工資的75%[23]。2015年、2016年,德國護理加強法案照護近親的雇員有權獲得長期護理者假(完全或部分休假),他們的工作時間可以減少至每周15小時,為期24個月,請假期間還可享受免息貸款[24]。

綜上所述,隨著社會經濟和人口結構的變化,各國照護體制經歷了具有共性的沖擊與挑戰。變革中,家庭責任和政府責任重新界定,體現出政府、家庭間的責任分擔的趨勢;同時,將家庭、家庭照護者視為重要的利益相關者,并納入到制度層面,家庭政策由責任取向轉為權利取向,進而尋求家庭和政府關系間的新的平衡。

三、中國老人長期照護服務中政府與家庭責任的變遷

中國被視為老齡人口最多、老齡化速度最快的國家,同時伴隨著高齡化、空巢化、家庭結構小型化以及家庭照護功能弱化的現象。傳統的以家庭為基礎的照護供給勢必受到這些背景的影響與沖擊。以下以老人長期照護政策作為切入點,考察政府與家庭關系的演變。

(一)中國老人長期照護服務的政策傳統與實踐

1949年后,我國老人長期照護政策大致可劃分為三個階段:

第一,中華人民共和國成立初期至20世紀80年代初。中華人民共和國成立初期,家庭照護幾乎解決了中國老人的照護問題。政府在政策層面上,主要是從救濟角度幫扶貧困老人,如農村中的保吃、保穿、保醫、保住、保葬的“五保”老人,城市中的無勞動能力、無收入來源、無法定贍養(撫養、扶養)人中的“三無”老人,此階段并沒有涉及老人的長期照護問題。

第二,20世紀80年代初至2011年。20世紀80年代初,老人福利政策有了新的變化。1982年,我國成立了專門的老齡工作機構。隨后,圍繞著家庭養老、社會養老、社區服務等,政府出臺了一系列的規劃與指導意見。1996年《老年人權益保障法》頒布,規定“老年人養老主要依靠家庭”,“贍養人應當履行對老年人經濟上供養、生活上照料和精神上慰藉的義務,照顧老年人的特殊需要”,以法律的形式明確家庭的老人照護義務。2000年,《關于加快實現社會福利社會化的意見》指出,在供養方式上堅持以居家為基礎、以社區為依托、以社會福利機構為補充的發展方向。2006年,國務院辦公廳轉發全國老齡委辦公室、發展改革委等十部委《關于加快發展養老服務業的意見》,首次提出“養老服務業是為老年人提供生活照顧和護理服務,滿足老年人特殊生活需求的服務行業”“發展養老服務業要按照政策引導、政府扶持、社會興辦、市場推動的原則,逐步建立和完善以居家養老為基礎、社區服務為依托、機構養老為補充的服務體系”。2010年在《國務院辦公廳關于發展家庭服務業的指導意見》中,提倡大力發展家庭服務業,向家庭提供各類勞務,以滿足家庭生活需求。2011年,國務院印發《中國老齡事業發展“十二五”規劃》,要“發展適度普惠型的老年社會福利事業”,以“居家為基礎、社區為依托、機構為支撐”,并強調充分發揮家庭和社區功能,著力鞏固家庭養老地位。這意味著家庭由原來的主要責任承擔者轉變為共同責任參與者,社區、機構、市場、社會等成為家庭養老的重要補充。

第三,2011年至今。2011年后,失能失智人口的長期照護問題逐漸引起政府的重視,政策的中心從老人的養老服務開始轉向長期照護。2011年,民政部發布《社會養老服務體系建設“十二五”規劃》(征求意見稿),首次提出“加強社會養老服務體系建設,是解決失能、半失能老年群體養老問題、促進社會和諧穩定的當務之急”,并且明確政府的職責就是要“在社會養老服務體系建設的規劃指導、培育市場、投資帶動和示范引導等方面發揮主導作用,同時,鼓勵社會力量參與建設和運營”。這被視為國家老年人服務政策轉型的重要標志[25]。2012年、2015修訂的《老年人權益保障法》指出,“國家逐步開展長期護理保障工作,保障老年人的護理需求”,并將“老年人養老以家庭為基礎”修改為“以居家為基礎”,為國家建立健全家庭養老支持政策提供了法律依據。2013年《國務院關于加快發展養老服務業的若干意見》中指出,主要任務是發展居家養老便捷服務。要通過制定扶持政策措施,上門為居家老年人提供助餐、助浴、助潔、助急、助醫等定制服務;大力發展家政服務,為居家老年人提供規范化、個性化服務。要支持社區建立健全居家養老服務網點,引入社會組織和家政、物業等企業,興辦或運營老年供餐、社區日間照料、老年活動中心等形式多樣的養老服務項目。2015年頒發的《國務院關于全面建立困難殘疾人生活補貼和重度殘疾人護理補貼制度的意見》,第一次將長期照護對象界定為“因殘疾產生的特殊護理消費品和照護服務支出持續6個月以上時間”,且護理補貼“主要補助殘疾人因殘疾產生的額外長期照護支出”,還提出各類需要長期照護的殘疾人都應逐步地納入政策補貼范圍。這被視為長期照護政策領域的重要進步[26]。2016年,《國民經濟和社會發展第十三個五年規劃綱要》中指出,建立以居家為基礎、社區為依托、機構為補充的多層次養老服務體系;支持面向失能老年人的老年養護院、社區日間照料中心等設施建設;全面建立針對經濟困難高齡、失能老年人的補貼制度。2016年7月,《人力資源社會保障部辦公廳關于開展長期護理保險制度試點的指導意見》出臺,為長期失能人員的基本生活照料和與基本生活密切相關的醫療護理提供資金或服務保障,并在我國15個城市開展長期護理保險制度試點。截至2016年底,我國先后有27個省出臺了高齡津貼政策,20個省建立了養老服務補貼制度,17個省建立了老年人護理補貼制度[27]。

(二)中國老人長期照護中家庭與政府角色的演變

從中國老人福利政策的發展可以看到,政策呈現出從針對特定群體的補缺型到適度普惠型,服務對象從一般老人到失能失智需要長期照護老人,從強調家庭責任到政府支持的演變過程。

對照他國的照護體制,中華人民共和國成立初期至20世紀80年代的老人福利政策,視家庭為解決老人贍養及照護問題的首要責任主體,政府公共機構和由財政支出的服務供給,只針對家庭支持出現問題的老齡人口。政府在老人照護中扮演的是補缺型角色,其社會政策既沒有家庭之外的選項供選擇,也未充分體現出對家庭照護的支持。

20世紀80年代以來,中國經歷了世界上最快速的老齡化進程。隨著市場經濟體制的改革,人口流動性的增加,計劃生育政策的實施,以及家庭結構的小型化和核心化,家庭照護面臨著一系列挑戰。老人照護政策方面,政府與家庭責任配置出現了調整趨勢:一方面是家庭照護傳統的固化,1996年通過《老年人權益保障法》,將子女和家庭贍養老人的責任法律化,以法律的形式明確家庭對老人的照護義務;另一方面是提出政府扶持、社會興辦、市場推動原則,建立以居家為基礎,社區服務為依托,機構養老為補充、支撐的多重服務體系。社會政策的重心開始從僅針對特殊群體轉向對居家老人的廣泛支持,出現了提供生活照料、家政服務、康復護理和精神慰藉等一系列程度較低的“去家庭化”策略。其中,市場經濟體制改革推動了我國照護服務的社會化,社會辦老人院為老人照護提供了家庭之外的其他選擇。市場供給同樣減少了部分老齡群體在照護層面對家庭的依賴,體現出一定程度的“去家庭化”趨向。可以看出,這一階段,較之以前依靠家庭養老照護,呈現出了政府、市場、家庭的結合,政府參與其中,市場開始發揮作用。但此時政策的對象主要是社會一般老人,而非失能失智需要長期照護的老人。

2011年后,老人的長期照護問題逐漸引起政府的重視,提出了針對失能失智老人的照護政策。調查顯示,我國高齡老人超過3000萬,失能老人超過4000萬。空巢、高齡、失能老人的增加,對長期照護服務的需求不斷凸現。2000年,我國城鄉老人自報需要照護服務的比例為6.6%,2015年上升至15.3%,高齡老人自報需要照護服務的比例則分別對應為21.5%、41.0%[28]。這使家庭照護傳統和政府照護服務責任的補缺模式面臨前所未有的挑戰。作為對現實的回應,2011年的《中國老齡事業發展“十二五”規劃》、2012年國家再次修訂頒布的《中華人民共和國老年人權益保障法》、2015年頒發《國務院關于全面建立困難殘疾人生活補貼和重度殘疾人護理補貼制度的意見》等一系列政策,均提到了“失能、半失能老年群體”,以及2016年頒布的《人力資源社會保障部辦公廳關于開展長期護理保險制度試點的指導意見》,為長期失能人員的基本生活照料和與基本生活密切相關的醫療護理提供資金或服務保障。新時期,以長期照護保險試點為標志,呈現出我國照護政策中政府與家庭關系的新趨向。我國長期照護保險制度的轉移,分擔了家庭照護的經濟負擔與責任,在一定程度上創造了家庭照護功能的替代者。可以看到,長期護理保險制度的推廣以及市場供給,標志著我國老人照護服務的“去家庭化”取向有所增強。

上述也不難發現,我國老人長期照護中的政府與家庭責任演化與他國照護體制有其共同之處。當意識到老齡化以及長期照護的需求壓力,家庭照護遭遇有效性危機時,以政府介入、長期護理保險試點、市場化供給為主要內容的“去家庭化”政策成為選擇。家庭不再是唯一的穩固的照護來源,而是需要政策支持并在一定程度上替代的目標。

另一方面,我國老人長期照護中的政府與家庭責任演化又與他國照護體制有所不同。我國的照護體制演化體現出其受歷史文化傳統影響的一面,無論是1996年還是2012年、2015年的老年人權益保護法中,均以法律形式明確家庭的老人照護義務,這與中華傳統文化中的孝文化密切相關。與此同時,現行政策與他國政策演進趨勢仍有較大差距(見表4),主要表現為:從各地方政府的實踐來看,在家庭與政府責任趨向方面,長期照護保險制度以現金給付為主,資金依賴于醫療保險基金,渠道單一,雖然邁出了減輕家庭經濟負擔的第一步,但在增強家庭結構的能力方面,政策支持程度不高。針對家庭照護者的支持,如照護假期、養老保障等照顧者社會權利缺失,照顧津貼有限。或者說,我國當前以“被照護者”為基礎建構的老人照護制度與實踐,仍過于強調責任倫理,由兒女、配偶等家庭照護者提供的照護,被視為天經地義的照護資源,對于家庭照護者的支持還沒有納入到政策考量的范圍內。

表4 新時期中國老人長期照護中政府與家庭責任的政策表現

四、總結與思考

基于政府和家庭的責任組合,各國的長期照護制度可劃入不同的體制類型。20世紀90年代后,隨著人口老齡化程度不斷加深,照護需求增加,公共支出壓力增大,以及家庭核心化、女性勞動參與率提高等,家庭照護資源的潛在可獲得性降低,長期照護面臨著政策改革的壓力。與此相契合,各國長期照護制度都進行了一定程度的改革,并呈現出一定的趨同特征,即調整政府與家庭責任邊界,體現出政府、家庭間的責任分擔的趨勢;在強調家庭責任的同時,政府亦凸顯了對家庭的支持,家庭政策由責任取向轉變為權利取向。

各國長期照護政策的變遷對于老齡化日益加劇的中國有重要啟示。中國的政策選擇并沒有超出他國經驗的范圍。從我國老人照護政策的發展可以看到,政策呈現出從針對特定群體的補缺型到適度普惠型,服務對象從一般老人到失能失智需要長期照護的老人,從強調家庭責任到政府支持的演變過程。新時期,長期照護保險試點,以保險制度下的政府支持與市場供給相結合,標志著我國老人照護服務開始了一定程度的“去家庭化”取向。對照他國照護體制,我國老人長期照護中的政府與家庭責任演化有共同之處,即當認識到老齡化以及長期照護的壓力,以家庭為主要責任的制度安排遭遇有效性問題時,以照護的社會化和市場化為主要內容的“去家庭化”政策成為選擇。但另一方面,又體現出我國歷史文化傳統強調家庭責任,以法律形式明確家庭的老人照護義務。總體來看,我國當前以老人“被照護者”為基礎建構的照護制度與實踐,仍過于強調責任倫理,由家庭照護者提供的照護,被視為天經地義的照護資源,對于家庭照護者的支持并沒有納入到政策考量的范圍內。因此,政府在對家庭照護責任鼓勵的同時,在增強家庭功能方面也應作出更為細致的政策設計,探索家庭責任和政府責任的均衡融合路徑。