中國傳統造物設計美學思想探析

——以禮儀性精神為論述中心

楊祥民

(南京郵電大學 傳媒與藝術學院,江蘇 南京 210023)

引言

自近代以來,中國傳統造物藝術在國內日益遭受冷遇,在國外反而越來越受青睞和追捧。西方一些頗具聲望的學術名流,因喜愛中國的造物藝術而著書立說,試圖對其加以解讀。德國漢學家雷德侯(Lothar Ledderose)所著《萬物:中國藝術中的模件化和規模化生產》(Ten Thousand Things: Module and Mass Production in Chinese Art),便是其中頗具有代表性的學術著作。雷德侯所總結的“模件化和規模化”現象,與德國包豪斯(Bauhaus)標準化設計生產的美學思想可謂相契相合。這也進一步表明,雷德侯是用西方的、現代的方式方法,來研究中國的、古代的文化藝術。雷德侯以非常獨到和新穎的角度,來解讀中國歷史上的工藝與藝術生產,并結合其德國式嚴謹的思維論證,使得中國古代造物的共性規律特征很好地呈現出來。

另一方面恰如鄭為先生所分析的那樣,西方學者對于中國文化藝術的研究,往往存在這樣一個問題,他們大都側重于“知其然”的層面,而對深層的“所以然”問題尚乏探賾,或者說難以求索。《萬物》便是發現了中國古代造物的一大現象——“模件化和規模化”,作者著力解決了其產生方式的問題,至于現象為何如此、因何產生,在書中則幾乎沒有論及。鄭為先生還特別假設道:“如果將這些結論告訴古人的話,大概都難得博取他們的一哂,因為這畢竟比較簡單,是幾乎明擺著的事情。”[1]當然,我們也無需苛求一位外國學者,或是要求其研究能夠一下子解決所有問題。但我們仍需清醒意識到,僅僅將學術研究推進到這一步,還不能充分滿足中國學者的心智要求,也不足以謂之尊重古人和尊重歷史。

一、實用性、禮儀性與審美性

西方許多偉大的哲學家試圖指出人類的本質所在。馬克思認為人是會制造工具的動物(Ttool-making Animal),制造并使用工具進行生產勞動使人脫離了動物界。[2]210卡西爾則認為人是會制造符號的動物(Animal Symbolicum),指出工具并不是人與動物差別的決定因素,它只是人類的一種成就,這種成就依賴于人類先天具有的符號能力,于是符號就成了人類最顯著的標志。[3]“工具”與“符號”分別是馬克思和卡西爾研究人類本質的兩個基本范疇,兩者的相通之處在于,它們都是由人類制造出來,寄托著人類的某種意愿追求,并被視為人類本質力量的顯現。

在著名心理學家馬斯洛看來,人類價值體系存在兩類不同的需要:一類是沿生物譜系上升方向逐漸變弱的本能或沖動,稱為低級需要或生理需要;一類是隨生物進化而逐漸顯現的潛能或需要,稱為高級需要。馬斯洛還把人類需求由低到高分為五個層次:生理需求、安全需求、社會需求、尊重需求和自我實現需求,并指出人類更高層次需求出現的前提是低層次的需求得到充分的滿足。

不可否認,制造工具是人類發展的一個重要開端,最初制造的器具,就是針對生存和生活的實用目的。隨著社會生產力的提高,以及社會中作為主體的人的思想力的提高,于是在物質的需求之外,衍生出精神的需求。人類在物質保障尚不牢靠的情形下,也會試圖尋求獲得精神的庇佑,帶有宗教性的寄托、依附意味。然而隨著人類生產力的發展和社會的進一步文明開化,自信與自由的審美心靈被漸漸打開,也就逐步進入獨立的藝術審美創造時代。由此可見,人類造物歷史會呈現出實用、禮儀、審美三個清晰的層次,實用性、禮儀性、審美性之間是一個遞進發展的關系。

人類造物總體而言共有三種價值取向:實用性、禮儀性與審美性。具體分析來看,實用性包含了物質性、功能性、科學性等基本要素,審美性意味著精神性、情感性、形象性等內在要求,禮儀性則具有社會性、倫理性、象征性等重要特征。舉凡造物,皆不出此實用、禮儀、審美三大體系,這是人類制造“工具”與“符號”的具體實現,也對應著人類生命由低級到高級的價值追求,正是適應人類的本質性需要所產生和發展起來的。實用性主要指向生理的、安全的需求,而禮儀性和審美性主要對應社會的、尊重的、自我實現的需求。禮儀性和審美性皆是由實用性發展而來,兩相比照,它們在理性與感性、內容與形式等二元對立的因素方面也是各有側重。

中國古代將造物多稱作“制器”。《周易·系辭》中有言:“形而上者謂之道,形而下者謂之器”,“器”指代由人類所創造、有著特定形式和功能、可以被體驗和使用的具體事物,它與抽象、不可見的“道”對立而共存。根據這個基本定義,任何對人造器物的分類和詮釋,都必然要在“器”的范疇里進行。而實際上,中國古人并沒有停留在“形而下”這個簡單概念層次上,而是對許多器物的文化和象征意義進行了深入思考,發展出一套民族獨有的器物學闡釋理論。

實用之器在中國古代可稱為“用器”“養器”或“燕器”,禮儀之器則稱為“禮器”或“祭器”。禮儀之器產生后,就立刻顯示出其高于實用之器的地位和重要性。“大夫祭器不假,祭器未成,不造燕器”(《禮記·王制》),“凡家造,祭器為先,犧賦為次,養器為后”(《禮記·曲禮下》),實用之器可以與人交換或市場出售,而禮儀之器則因為體現重要的禮儀意義和政治權利,不能轉手他人。“有圭璧金璋,不粥于市。命服命車,不粥于市。宗廟之器,不粥于市”(《禮記·王制》),可見,禮儀之器從一開始,便樹立起崇高地位,具有不可替代的身份特征。

“禮”字的繁體形式“禮”,右半部分“豊”字表現在甲骨文中,便是一個實用裝盛器具“豆”的形象,里面放置用于祭祀禮儀的祭品。《禮記·禮運》中說“夫禮之初,始諸飲食”,很多禮器原本都是炊事飲食所用,如青銅鼎、鬲、甗、簋、豆等。禮儀之器由實用之器演變發展而來,但進行了有針對性的改進變化。例如一把斧頭、一個陶罐,從“用器”轉變為“禮器”,在器型上并沒有太大改變,而是在材質、紋飾等器物形態上,進行了具有象征意義的優化和加工。《禮記·樂記》中有云:“簠簋俎豆,制度文章,禮之器也”,“簠簋俎豆”附之“制度文章”,便成就了禮器的特殊意義。

“制度文章”作為一種視覺的符號形式,能夠產生出物質之外的精神性意義。當創造這種符號形式的精神旨向從群體性、規定性、程式化轉移到個體性、自由性、美學化,符號形式本身獲得了獨立存在的生命,這也就意味著藝術的覺醒。審美之器便是自覺性藝術的載體,其產生不再受縛于預設的共同信念,而是創造者本身的審美創造性成果。

二、禮制藝術時代

“禮”“樂”是中國傳統文化核心的兩元,“禮”是中國傳統政治、倫理、祭祀的規章制度及相關儀式,“樂”是以音樂歌舞為中心的各種藝術活動。“善”最早產生于“禮”之中,“美”最早產生于“樂”之中,“禮”與“樂”密不可分,相應地“善”與“美”也密切相連。孔子最早奠定了中國美學“禮樂相親、善美相成”的基本美學原則,這種美學原則對中國傳統造物藝術產生了重大影響。

中國藝術史的早期是禮制藝術時代,這是以“禮器”作為主要藝術載體和代表最高藝術成就的歷史階段。巫鴻提出:“對工具和日常用器的‘貴重’模仿——玉斧和薄如蛋殼的陶器——標志著禮制藝術的開端。”[4]57禮制藝術居于統治性地位的時代便是禮制藝術時代,人們創制出各種陶器、玉器、青銅器等,對其進行的裝飾美化都與社會性的禮儀有關,而不是以表達自我情感為目的。

巫鴻所說的“禮制藝術”是從外文“Ritual Art”翻譯過來的詞語,在中國古代就應叫做“禮器”。禮器本是實用的日常用器,但在“質料”和“形式”上自覺地進行了有意義的選擇加工。在質料擇取方面,“每當中國古代有一種新材料或新技術出現,它總是毫無例外地被吸收到禮器傳統中來,并成為其專有的‘財產’”[4]57;在形式設計方面,“紋飾”成為這種器物的重要符號,并導致裝飾藝術和銘文的產生。巫鴻對此總結道:“禮制藝術有四個基本要素——質料、形狀、裝飾和銘文,每個因素各有含義并分別在這一藝術的不同發展階段中扮演了領先角色。”[4]58顯而易見,禮器大大超出了日常用器的品質范疇。

巫鴻在《“大始”——中國古代玉器與禮器藝術之起源》一文談道:

將禮器僅僅視為禮儀中實際“被使用”的物體則會失于簡單。中國古文獻中的“器”這個字可以從字面的和比喻的兩個方面來理解。作為后者,它接近于“體現”(embodiment)或“含概”(prosopopeia),意思是凝聚了抽象意義的一個實體。因此,禮器被定義為“藏禮”之器,也就是說將概念和原則實現于具體形式中的一種人造器物。[5]535由此可見,在禮器造物之方法上,是通過寄寓、隱含的方式,將思想內涵附著、寄托、藏納在器物之上。但在禮器造物之目的上,則具有明確昭示、明確體現的態度和精神旨向,來申明和表明器物實體之外的某種精神涵義。從這個意義上來講,與其說是“器以藏禮”,更應說是“器以明禮”,“明”與“名”意義相通,明禮之器即為名器之屬。

古人對于“名”“器”的重視,在史書上不乏相關記述。《后漢書·來歙傳》中有:“愚聞為國者慎器與名,為家者畏怨重禍。俱慎名器,則下服其命;輕用怨禍,則家受其殃。”[6]北宋司馬光在《資治通鑒》中,也指出“名器既亂則上下無以相保”的道理:

臣聞天子之職莫大于禮,禮莫大于分,分莫大于名。何謂禮,紀綱是也;何謂分,君臣是也;何謂名,公侯卿大夫是也。……夫禮,辨貴賤,序親疏,裁群物,制庶事。非名不著,非器不形,名以命之,器以別之,然后上下粲然有倫,此禮之大經也。名器既亡,則禮安得獨在哉?[7]4名器之于國家的重要性,于此可見一斑。明王世貞《弇山堂別集》中寫道:“臣不才,備位六卿,臣不足惜,朝廷名器可惜耳。”[8]明李賢《古穰集》卷二十七《天順日錄》也寫道:“朝廷名器不可多用,徒多兼美秩,不思所干之事稱否。”[9]

古代人們從內心深處對禮器的重視,以及禮器對社會日常生活的重大影響,是今天的我們所難以體會的。《禮記·禮器》篇云:“禮器,是故大備。大備,盛德也。禮釋回,增美質,措則正,施則行”[10],意思是若天下大治,禮器這個象征秩序的器物就會得到完備的形式體現,完備是因為天德的廣為流行;禮這種秩序和形式,可以解除邪惡,增加美好精神,人心和平則可以行為端正,一切法度便可以通行天下。可見禮的施行和禮器的施用,能夠形成一種禮制社會的法制秩序。

《左傳·成公二年》記述了這樣一件事情:“新筑人仲叔于奚救孫恒子,恒子是以免。既,衛人賞之以邑,辭。請曲縣、繁纓以朝,許之。”[11]這段話意思是說新筑人仲叔、于奚救助了孫恒子,謝絕其賞賜小城、城邑的報答,而要求用“曲縣”“繁纓”之禮前來朝見。根據周禮,諸侯之樂是在室內三面懸樂器,形曲而謂之“曲縣”①“縣”為“懸”的古字,“曲縣”亦作“曲懸”。杜預注:“軒縣也。周禮,天子樂宮縣四面,諸侯軒縣,闕南方。”孔穎達疏引王肅曰:“軒縣闕一面,故謂之曲縣。”,“繁纓”也是古代天子、諸侯才能使用的輅馬帶飾。孔子十分反對衛君準許仲叔、于奚以大夫之位僭用諸侯之禮,說出了下面一段話:

惜也,不如多與之邑。唯器與名,不可以假人,君之所司也。名以出信,信以守器,器以藏禮,禮以行義,義以生利,利以平民,政之大節也。若以假人,與人政也。政亡,則國家從之,弗可止也已。[11]

孔子認為寧可多給城邑,也不能越禮,不能將國君所掌握的禮器與名爵假借給人。名爵用來產生威信,威信用來守護禮器,禮器用來體現禮制……如果把這些假借給別人,那就是將政權給了別人,政亡則國亦會亡。杜預注:“器,車服;名,爵號。”“器”與“名”合在一起也稱之為“名器”,其意義從“名爵與車服儀制”,擴大為普遍的具有禮儀性思想的器物,反映出“器以藏禮”的重要造物精神。“器以藏禮”是說內在的禮儀性思想,通過外在的器物形式而象征和表現出來,并且以“名”出“信”,以“信”守“器”。“名”是具有抽象的思想意義的概念,“器”則使得這一抽象的概念得以具體化和形象化,二者皆能直接干系人類的精神生活,亦能判其在社會中的品位德行。

名器作為名貴的器物,還被用來特指鐘鼎青銅器。《國語·魯語上》中有:“鑄名器,藏寶財,固民之殄病是待。今國病矣,君盍以名器請糴于齊!”韋昭注:“名器,鐘鼎也。”中國古代青銅器最大的特點就是具有“藏禮”作用,形制有別、大小各異、紋飾多樣的青銅器具,通過不同的組合和搭配來“明貴賤,辨等列”。《春秋公羊傳》:“禮祭,天子九鼎,諸侯七,卿大夫五,元士三也。”這種依照禮制要求形成的“列鼎制度”,顯現了社會的等級秩序和貴族的權威,象征著一個王朝對于國家的統治。中國青銅禮器是奴隸主貴族制度在青銅器上的“物化”,正如張光直先生所說:“青銅就是一種政治權力。”[12]45

禮制藝術時代從公元前兩千年左右的龍山文化時期就已經開始,到公元前3世紀的漢代走向結束,即如巫鴻所認為的那樣——“禮制藝術時代隨著九鼎的消失而結束”[4]61。另外也有史學觀點把中國禮器藝術時代的發展演變分為三個階段:從龍山時代的“前銅禮器”,到二里頭和商周時期的“青銅禮器”,再到春秋戰國時期的“仿銅禮器”。但是,“禮制藝術時代”之終結,并不表示禮器因此而徹底消失,禮儀性美學思想更是長存于世。

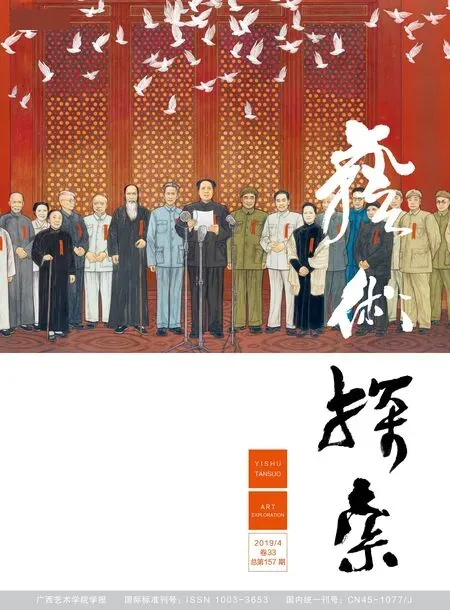

禮制藝術時代亦可謂藝術創作“泛政治化”的時期,即藝術創作與意識形態宣傳密切相聯。這有點類似以“高大全”“紅光亮”為特點的“文革”美術,“文革”美術應算是美術史長河里一次短暫的逆流而起的浪花。而那些具有各種各樣風格形式的建筑、碑刻、國旗、徽章、獎杯等物,其設計制作和視覺形式屬于美術的范疇,內在精神則指向一定的政治、宗教、文化涵義,也算是具有象征性、紀念性精神品格的另類“禮儀美術”。

禮制藝術時代結束以后,美術創作的主流形式,便從社會性、理念性、規范性很強的禮儀性美術,轉入到個體性、情感性、自由性突出的審美性美術。“當獨立的藝術家開始出現的時候,他們把傳統的禮儀藝術轉化為對個人思想和情感的表達。”[4]4中國到了魏晉時期,隨著人的覺醒與個性解放,也迎來獨立自覺的藝術的繁榮時代,此時所產生的大批書法、繪畫作品,已經與禮儀功能相去愈遠。

三、宗教禮儀與藝術審美

論及任何一個民族的造物歷史,特別是在人類社會發展的早期,都無法忽略政教與藝術所產生的影響。人類造物歷史發展的長河或就源出于此,禮儀性與審美性的關系固然也難置身其外。這也是他者與本我兩元對立精神的體現,蘊含著群體意識與個體情感的矛盾統一關系。這兩種不同的藝術精神傾向,體現著傳統設計藝術的價值取向,對中國造物文化的發展產生了深遠影響。

中國在歷史上并未發展成宗教國度,本土的儒家思想、道家思想具有一貫的影響力,可謂是一種本土的宗教——儒教、道教。儒家積極入世而道家消極避世,它們的思想代替宗教,分別起到社會群體規范和人心自我調節的重要作用。在國家科舉制度之下,儒家思想的影響更為廣大深遠,儒家禮儀的社會規范作用得以凸顯。

近代新文化運動高舉“民主、科學”大旗,“提倡新道德,反對舊道德”“打倒孔家店”等主張,不僅使得宗教意識更加難以成立,也使得傳統儒家禮儀的教化之功迅速黯淡。但無論何時,人們都需要這種刑法之外的教化思想作為規范,于是“以美育代替宗教”的呼聲隨之出現了。

1906年王國維在中國首倡要以美育取代宗教的缺位,提出“美術者,上流社會之宗教”的觀點。[13]251915年蔡元培開始正面回應,提出“以文學美術之涵養,代舊教之祈禱”[14]339,兩年后又明確地指出要“以美育代宗教”[15]58,“鑒激刺感情之弊,而專尚陶養感情之術,則莫如舍宗教而易以純粹之美育”[15]60。因為要滿足人性發展的內在需求,同時使感情勿受激刺和污染,使感情為純正之感情,就只有舍宗教而取美育。至此,“以美育代宗教”的必要性的論證也就水到渠成,美育從附麗于宗教的狀況中解脫出來。直到新舊世紀之交,實踐美學的領軍人物李澤厚在其新著《己卯五說》中仍舊主張以“審美代宗教”。這種“以美育代宗教”思想,成為一個世紀以來中國美學界的共識。

相比近代以審美教育代替宗教教化的思想,古代的“器以藏禮”,亦可謂“器以明禮”,就是以對眾人形象可見的器物來宣教禮儀,如“鑄鼎象物”“文物昭德”之屬。儒家思想既推崇事物禮儀性的象征意義,也注重事物斑斕絢爛的純粹之美。《論語·雍也》中言“文質彬彬,然后君子”,通過外在的裝飾形象來體現內在的意義精神,體現出一種文采裝飾之美。“文”最初指花紋色彩,用于人身和器物的裝飾。《周易·系辭下》:“物相雜,故曰文,文不當,故吉兇生焉”,這里“文”是指陽爻與陰爻相雜、交錯構成的卦象,于是“文”與美相聯,又與“禮”相接。如子產把“九文、六采、五章,以奉五色”,與“九歌、八風、七音、六律,以奉五聲”同合于禮(《左傳·昭公二十五年》),進而與德相連。《國語·周語下》載單襄公之語,把敬、忠、信、仁、義、智、勇、教、孝、惠、讓,均看作是“文”的不同表現。孔子在“郁郁乎文哉”(《論語·八佾》)、“煥煥乎文章”(《論語·泰伯》)的慨嘆中,贊美文明化了的黃黼黻衣、丹車白馬,贊美錯采斑斕的文飾、文采,這都具有色彩絢爛、禮樂隆盛之意。[16]

“當中國文明剛剛出現的時候,支持這種文明的并不是某種抽象的法則,而是鑄刻著圖像和文字的有形禮器;只有通過它們,人們才得以‘懂得基本的道德’”[17]21。這主要是通過器物的體狀、紋飾以及其他形式符號,來象征和表達特定的禮儀內涵,實現某種社會理想和人生追求。正所謂“器以藏禮,禮以行義,義以生利,利以平民,政之大節也”(《左傳·成公二年》)。由此看來,“器以藏禮”與“以美育代宗教”具有異曲同工之妙,這是從眼睛到心靈的精神傳達,由而達成一種審美教育和心靈凈化。還可以進一步看出,禮儀教育與審美教育之間具有密切的聯系。

在中國社會的歷史文化環境里,禮儀和審美與本土的儒家、道家思想也深有淵源:禮儀性對應了儒家倫理秩序的思想,是一種指向群體社會的價值訴求;審美性對應了道家瀟灑自由的性情,是一種追求自我實現的心靈訴說。在中國傳統的造物文化中,禮儀性一度大于審美性,早期造物的指導思想主要是“禮飾”而非“美飾”。禮儀性裝飾是由內向外心靈的抒發和精神的表達,在器物之飾上具有共性的特征,注重滿足理性的賞心的要求;審美性裝飾是由外向內視覺的愉悅和情感的交流,在器物之飾上具有個性的特征,注重滿足感性的悅目的要求。中國的美學家在分析美感起源時,常以“羊大為美”和“羊人為美”為例,如果說前者偏重于“美”的生理性和自然性意義,突出了“美飾”之“美”,那么后者則突顯了“美”的宗教性和社會性意義,突出了“禮飾”之“美”。

英國著名的美學家克萊夫·貝爾(Clive Bell)提出:“一切真正的藝術都是有意味的形式,藝術有意味的形式能使人們產生審美情感。”[18]4藝術是“有意味的形式”(Significant Form)這一著名論斷,對當代美學和藝術理論產生了極為廣泛和深刻的影響。曾有學者以儒家荀子的飾論為例,深入地論述了禮的有意味的形式。[19]荀子在探討禮的文與質(形式與本質)的關系時,消解了道家對禮之形式的非難,強調了形式對人的情感的束約作用。在他看來,與禮之文相對應的禮之質是指“性”,禮之文起著示美、怡情的作用,但人的本質還是有社會性的內容,與此相對應的禮之質,即“禮義”。《論語·衛靈公》中也有 “義以為質,禮以行之”,在《荀子》一書中,審美原則被稱作“養人之欲”,或稱之為“養情”,就是合乎人情的要求,“夫禮義文理之所以養情也”,生活中的種種緣飾無不是為了賞心悅目。“稱情而立文”既是人性中審美的要求,也是制禮的出發點。“凡禮:事生,飾歡也;送死,飾哀也;祭祀,飾敬也;師旅,飾威也。”[20]古代社會各種繁文縟節的禮,都是以規范化、程式化的形式表達固定的政治或倫理涵義。由于禮特別注重形式,則在禮的形式設計中不可避免會滲進審美的因素。

總體而言,“飾”與“禮”之間具有“異質同構”的關系,①“異質同構”是格式塔心理學的理論核心,格式塔心理學派認為在外部事物的存在形式、人的視知覺組織活動和人類情感以及視覺藝術形式之間,有一種對應關系,一旦這幾種不同領域的“力”的作用模式達到結構上的一致時,就有可能激起審美經驗,這就是“異質同構”。美國現代心理學家魯道夫·阿恩海姆在《藝術與視知覺》(1954年)中,對視知覺結構做了大量的分析并以此作為分析造型藝術的基礎,充分闡述了他的“異質同構”說。一為成器之美,一為成人之美。孔子最早奠定了中國美學禮樂相親、善美相成的基本美學,《大戴禮記·勸學》:“見人不可以不飾,不飾無貌,無貌不敬,不敬無禮,無禮不立” 。在這里“飾”直接指向“禮”的意義。具體到器物裝飾,特別是禮器的裝飾,不可避免地受到社會禮儀觀念的影響。《荀子·君道》中說:“修冠弁衣裳,黼黻文章,雕琢刻鏤皆有差異,是所以藩飾之也”[20],“藩飾”并不是自然界的花團錦簇,百花斗艷,它是審美主體按自己的意愿對自然狀況的改造,對社會秩序的構造,對人的生活世界的裝飾美化。

四、禮儀性設計美學

在中國傳統造物文化里,禮儀性是一個重要的方面,在百工造物中也創造著中國的禮儀文化。與實用性、審美性的價值相對,禮儀性價值不是簡單停留在“實用”“美觀”的物質感官層面上,而是實現了“合禮——合理——合適”的心理訴求。這是一種社會性的需求和文化性的規制,表現出歷史性、群體性的特征,隱約暗合著某種流行或通行的文化精神。以不斷變換的流行服裝款式為例,人們在某一時段對其產生群體性認同和追逐的心理,應是有外界社會和文化環境影響的因素。這種影響作用在人們心目中,產生了共同的心理需要。如果說審美性是側重于外部的視覺美感的滿足,那么禮儀性則傾向于內部的思想情感的觀照。所以過時的服裝雖然不失美觀,但卻會變得不“合適”而不合時宜;設計美觀的女裝穿在男士身上卻不“合適”,這也與男女有別、長幼有序的禮儀性思想有關。“合適”體現出各得其所的器物價值,這正是禮儀性造物設計的一個重要依據。

《禮記·樂記》:“樂者,天地之和也;禮者,天地之序也”,在古代相當長的時期,禮和樂是構筑國家社會的兩大柱石,形成了一套禮樂文化的完備體系,并在宋代時受到文人的空前推崇。程子曰:

天下無一物無禮樂。且置兩只椅子,不正便是無序,無序便乖,乖便不和。[21]276

禮之本,出于民之情,圣人因而道之耳。禮之器,出于民之俗,圣人因而節文之耳。圣人復出,必因今之衣服器用而為之節文。[21]384

在中國的傳統造物文化中,禮儀性一度大于審美性,早期造物的指導思想主要是“禮飾”而非“美飾”。巫鴻認為“古代中國人將人造器物分為‘禮器’和‘用器’兩大類”[5]535,似乎并不存在純粹的藝術審美意義上的“美器”。但由于“禮”特別注重形式,在禮器的形式設計中必然滲進審美的因素。

自《左傳·成公二年》提出“名以出信,信以守器,器以藏禮”,人們一直把傳統造物文化的禮儀性歸結為“器以藏禮”,但在筆者看來,禮器的這一性質更應稱之為“器以明禮”。古人設計和制造禮器,把禮的內容“含概”(Prosopopeia)于器物之中,這只是完成了造物行為的初步目標;而古人的最終目的,是為了用器物來“體現”(Embodiment)禮的含義,向觀者明示和宣教禮的精神,所謂“禮,天之經,地之義也,民之行也”(《左傳·昭公二十年》)。“器以明禮”乃是中國人特有的施禮之道,廣泛影響到古人生活的各個方面。我們且以服裝、家具、建筑為例,對此略作說明。

(一)禮制與服飾

中國古代的服飾制度就是一種禮儀制度,對款式、面料、色彩、紋飾都有嚴格的禮制規定。如:

禮者,貴賤有等;長幼有差,貧富輕重皆有稱者也。故天子袾裷衣冕,諸侯玄裷衣冕,大夫裨冕,士皮弁服。[20]

禮有以文為貴者。天子龍袞,諸侯黼,大夫黻,士玄衣纁裳。天子之冕,朱綠藻,十有二旒;諸侯九,上大夫七,下大夫五,士三。[10]

周代只有天子、諸侯、大夫、士,才能穿著上衣下裳的款式,婦女和庶人只能穿衣裳相連的“深衣”。漢代平民百姓只能穿本色麻布,不能染色。唐以后規定明黃色為皇帝專用服色。明代規定普通百姓著裝不得有蟒龍、飛魚、斗牛等圖案。“合禮”穿衣不僅是要合身份,還要合場合,全身上下都要審視一遍。如祭祀時穿祭服、著舄(重底鞋);上朝時穿朝服、著履(一般的鞋);閑居時穿燕服、著屨(葛麻制單底鞋)等。“服美不稱,必以惡終”[11],如果穿衣與禮相悖,即使服飾很美也是被厭惡和禁止的,甚至有因著裝越禮而喪命者,如《左傳》中記:

鄭子華之弟子臧出奔宋,好聚鷸冠。鄭伯聞而惡之,使盜誘之。八月,盜殺之于陳、宋之間。君子曰:服之不衷,身之災也。《詩》曰:彼己之子,不稱其服,子臧之服,不稱也夫。[12]“鷸冠”是以鷸羽為飾的冠,只有王者才能佩戴。杜預注:“聚鷸羽以為冠,非法之服。”從這段記述文字,也可見時人對子臧被殺并無同情之心,反而有理所當然之意,所以后面借用了“君子曰”“《詩》曰”來對此事解釋和總結。

(二)禮制與家具

家具是人們從事生產實踐、維持正常生活和開展社會活動不可或缺的一類器具,不僅具有特定的物質實用功能,而且在與之接觸和使用過程中能夠滿足人們的精神需求,引發豐富心理活動和產生某種審美快感。

禮儀制度直接導致很多禮儀家具類型的產生,例如在禮儀儀式中使用的祭器,以古代的爵、尊、鼎、彝等為典型代表。夏商周時期的青銅爵的形制設計,就是受到禮儀思想影響的典型。作為早期社會的一種禮器,青銅爵一般在流與杯口間設計有兩個對稱或一個居中的釘狀小柱,以此來使得飲酒者的飲酒姿勢不失于禮。《考工記·梓人為飲器》中記載:“凡試梓飲器,鄉衡而實不盡,梓師罪之”,意思是說:“凡檢驗梓人所制作的飲酒器,舉起爵來飲酒,使爵上的兩個立柱頂住眉目之間,酒須完全飲盡。如果尚有余瀝,便達不到要求,梓師就要處罰制作飲器的梓人” 。[22]161之所以“鄉衡”①“鄉”通“向”。“衡”指眉目之間,當飲者舉爵飲酒時,爵上的兩柱向眉間之意。便要使得爵中酒飲盡,就是為了避免動作不雅而失禮。

孔子曾發出這樣感慨:“觚不觚,觚哉,觚哉!”(《論語·雍也》)觚與爵一樣也是當時的一種酒器,由于春秋以來“禮崩樂壞”,人們造物設計不講究禮儀規矩以致不成樣子,弄得觚都不像觚了。

我們也注意到,禮儀制度還間接影響到日常家具的設計制造,家具的體量、材質、造型、紋飾,以及家具的組合數量和擺放位置,都會受到禮的制約和支配。以中國古代的椅子為例,這本應是供人休息放松的器具,但在西方人看來卻是極不舒適的典型:座位高,座面的高度大都在50厘米以上,起坐很不方便;靠背直,靠背與座面呈90度直角,十分生硬呆板。

明清時專為女子使用的“小姐椅”,靠背和扶手設計成三面圍欄形式且非常低矮,人入座其中時全然不能倚靠和扶護,全然不合乎人機工程學原理。之所以這樣設計,就是為了能讓入座的“小姐”保持一種端莊矜持的淑女儀態,防止出現坐姿不雅有違禮節的情況。[23]

其他無論是“燈掛椅”“宮帽椅”“玫瑰椅”“太師椅”“圈椅”,還是皇帝“御座”,久坐并不舒服。中國椅子的這種設計制造,幾乎完全不符合人機工程學對人體舒適性的要求,它是古代中國人為了追求“禮儀性”而對“舒適性”做出的犧牲。椅子坐面的超常高度,能滿足中國人位高為尊的心理要求;椅子靠背的直立板挺,也是適應“正襟危坐”的禮儀要求。從椅、凳的形制與品類也可以看出等級之分:最高等級的應屬古代帝王的“御座”;其次是家中主人或貴賓來訪才使用的“太師椅”;普通人使用的只能是圈椅或凳子。[24]故而可見,中國座椅呈現出來的是符合民族文化精神的審美意識形態。

(三)禮制與建筑

禮儀制度對建筑的影響,首先表現在形成一整套禮制性建筑體系,而且在人們心目中的地位遠高于實用性建筑。例如華表、牌坊、祭壇、祠堂、辟雍、闕樓、宗廟等,均屬“禮制建筑”之列。《宅經》(又名《黃帝宅經》)開篇寫道:“夫宅者,乃是陰陽之樞紐,人倫之軌模,非夫博物明賢而能悟斯道也”[25],這已顯露出古代建筑以社會禮儀為重要依據的特點。

群體建筑在空間布局上注重主次的區分,強調泰然規整的秩序感,從而很好地體現出禮儀的秩序與規范。個體建筑在體量、裝飾等方面,也體現出禮儀制度的等級要求。《禮記·禮器》:“禮有以多為貴者。天子七廟,諸侯五,大夫三,士一……有以高為貴者。天子之堂九尺,諸侯七尺,大夫五尺,士三尺。”可見古代廟堂數量之多少、體量之高低,無不受制于禮儀制度的約束。孔子還曾批評臧文仲為烏龜建起雕梁畫棟居室,認為這不合禮制。①《論語·公冶長》:“臧文仲居蔡,山節藻棁,何如其知也!”(蔡這個地方產龜,所以把大龜叫做蔡。)各個朝代為了使這種禮儀制度在實施中具有可操作性,制定出更為詳細具體的各類建筑規章制度,甚至還將它們列入國家的法典。②古代各階層第宅等級限制十分嚴格,不僅色彩有別,而且對名稱、屋架、藻井、斗拱、門等都有禮制規定,歷代史書不乏相關記載。《唐會要·輿服志》載:“三品以上堂舍不得過五間九架,廳廈兩頭,門屋不得過五間五架。五品以上堂舍不得過五間七架,廳廈兩頭,門屋不得過三間兩架。勛官各依本品,六品七品以下堂舍,不得過三間五架,門屋不得過一間兩架”。又,“庶人所造堂舍,不得過三間四架,門屋一間兩架”。《宋史·輿服志》:“私居,執政、親王曰府,余官曰宅,庶民曰家。……凡公宇,棟施瓦獸,門設梐枑。諸州正牙門及城門,并施鴟尾,不得施拒鵲。六品以上宅舍,許作烏頭門。父祖舍宅有者,子孫許仍之。凡民庶家,不得施重栱、藻井及五色文采為飾,仍不得四鋪飛檐。庶人舍屋,許五架,門一間兩廈而已。”《明史·輿服志》:“百官第宅,明初,禁官民房屋不許雕刻古帝后、圣賢人物及日月、龍鳳、狻猊、麒麟、犀象之形。……洪武二十六年定制,官員營造房屋,不許歇山轉角,重檐重栱,及繪藻井,惟樓居重檐不禁。公侯,前廳七間、兩廈,九架。中堂七間,九架。后堂七間,七架。門三間,五架,用金漆及獸面錫環。家廟三間,五架。覆以黑板瓦,脊用花樣瓦獸,梁、棟、斗栱、檐桷彩繪飾。門窗、枋柱金漆飾。廊、廡、庖、庫從屋,不得過五間,七架。一品、二品,廳堂五間,九架,屋脊用瓦獸,梁、棟、斗栱、檐桷青碧繪飾。門三間,五架,綠油,獸面錫環。三品至五品,廳堂五間,七架,屋脊用瓦獸,梁、棟、檐桷青碧繪飾。門三間,三架,黑油,錫環。六品至九品,廳堂三間,七架,梁、棟飾以土黃。門一間,三架,黑門,鐵環。品官房舍,門窗、戶牖不得用丹漆。功臣宅舍之后,留空地十丈,左右皆五丈。不許那移軍民居止,更不許于宅前后左右多占地,構亭館,開池塘,以資游眺。三十五年,申明禁制,一品、三品廳堂各七間,六品至九品廳堂梁棟祗用粉青飾之。”《大清會典事例》載:“順治九年定親王府基高十尺”,“又定公侯以下官民房屋臺階高一尺,十八年題準,公侯以下三品官以上房屋臺階高二尺,四品以下至士庶房屋臺階高一尺。”

宋代李誡的《營造法式》卷一借用《春秋谷梁傳》中記載:“春秋莊公丹桓宮楹。禮:楹,天子丹,諸侯黝堊,大夫蒼,士黈”③《春秋谷梁傳·莊公二十三年》原文是:“秋,丹桓宮楹。禮:天子、諸侯黝堊,大夫倉,士黈。丹楹,非禮也。”后很多著述如《五禮通考》《禮書》《禮說》等依樣引用。天子與諸侯不同色,“丹楹”為天子專用,原文“天子”后應有漏字“丹”,所以宋代時始有學者補之為“天子丹,諸侯黝堊,大夫蒼,士黈”,如李誡《營造法式》、程大昌《演繁露》、李昉等撰《太平御覽》等。,天子楹柱紅色,諸侯黑色,大夫藍色,士黃色,這是一套“禮飾”而非“美飾”的色彩。正是在這種禮儀性審美原則的指導下,實現了禮儀制度“辨”與“分”的目的,實現了從藝術審美原則到政治辨異原則之間的互通。于是中國古代的眾多事物,都不免受到了“禮飾”的影響。

天子山冕,諸侯玄冠,大夫裨冕,士韋弁,禮也;天子御珽,諸侯御荼,大夫服笏,禮也;天子雕弓,諸侯彤弓,大夫黑弓,禮也。[20]

故為之雕琢、刻鏤、黼黻文章,使足以辨貴賤而已,不求其觀;為之鐘鼓、管磬、琴瑟、竽笙,使足以辨吉兇、合歡、定和而已,不求其余;為之宮室、臺榭,使足以避燥濕,養德、辨輕重而已,不求其外。[20]

荀子是先秦儒家的最后一個重要代表,他主張“衣服有制,宮室有度,人徒有數,喪祭械用皆有等宜”[20],這也與孔子“盡美矣,又盡善也”(《論語·八佾》)的思想一致。荀子肯定造物的工藝特色,并且認為非常重要,但這不僅僅是為了美感悅目,更是出于合乎禮制的目的。

“凡民之事,莫不一出于禮。由之以教其民為孝慈、友悌、忠信、仁義者,常不出于居處、動作、衣服、飲食之間。”[26]307古人提倡將造物與禮制緊密結合,造物嚴守禮儀制度。例如等級制度之于服飾的設計和建筑的設計,茶禮之于茶具的設計,等等,隨處都能感受到禮在其中所起的作用。在禮制文化的影響下,中國的傳統器物吸取了含蓄內斂、祥和中正的品格,致力于營造大方得體、韻致高雅的器物形態。“總之,我們在思考或探討中國傳統設計之內在精神時,不能忽略了在中國傳統文化中占有重要分量的傳統禮制所起的作用,這種既不屬于實用功能又不能簡單地歸為審美的因素,恰恰是左右了中國造物設計數千年的隱性力量。”[23]

在歷史的發展中,由禮器、形式所象征表達的精神意義,漸漸過渡到一個更強調概念意義的理論思維時代。例如,今天的學位、職位、榮譽稱號等“概念意義”,同樣都屬于國家名器之列。國家名器不可輕易許人,更要杜絕將國家名器“私相授受”,而應倍加珍惜使之“名副其實”,這不僅可以激勵世人,也有利于國家長治久安。①例如,授予學位是國家莊重而嚴肅的行為,也代表了高等教育制度的尊嚴;又如烈士稱號,應該在死者的行為超出其職業所要求的道德水準之上時,社會才能考慮授予這種稱號。